为什么在重视人口的中国古代,会出现压制寡妇改嫁这样的价值观?

我是萨沙,我来回答。

其实中国从古至今,底层平民都是不压制寡妇改嫁。

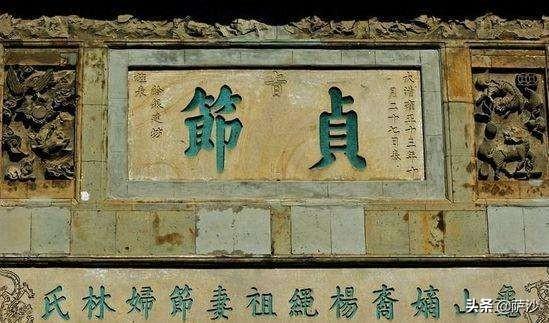

所谓贞节牌坊至少也是富农或者小地主才有资格去搞。

道理很简单,饭都没吃了,还谈什么贞洁。

长春围困战后期,用几块大饼就能换一个大姑娘做老婆。为啥?

没这几个大饼,大姑娘也要饿死。死人有什么贞洁可说!

道理就是这样。

古代和现代不同,百分之九十五都是农民。

而农民基本都是要种地的,当年又没有什么农业机械化,大部分农民连牛都没有。

种地也是重体力活,妇女一般是干不了的。

况且,古代黄河以北妇女原则上不下田干活,黄河以南虽然下田,但也不能干真正的重体力活。

所以,农民家里一定要有至少1个壮劳力,不然种不了地。

古代农民希望生儿子,也是有原因的。

那么,如果家里男人死了,寡妇一个人是种不了地的,只能将土地出租。

试问,普通农民能有多少地,出租土地收入是不足为维持寡妇和孩子生活的。

所谓救急不救穷,依靠亲戚救助不现实,最终寡妇只有改嫁一条路。

在农村,寡妇带着孩子改嫁不稀奇。

当年蒋介石父蒋肇聪继承去世时,蒋介石才8岁。

他的母亲王采玉其实是二婚,嫁给蒋肇聪作为填房夫人。之前王采玉曾经嫁给竺某,然而几年后因当地流行霍乱,很多人病死,竺某也在内。

20岁的王采玉成为年轻寡妇,为了生存只能选择2年后嫁给丧妻的蒋肇聪,后来剩下了蒋介石。

所以,人的道德观要让位于现实。

就比如王采玉这样,前夫早死,又没有孩子,她守寡的话如何生活?靠什么作为生活来源?

而因蒋肇聪是开玉泰盐铺的,死后留下一笔遗产,王采玉才没有再次改嫁,而是抚养儿子蒋介石和一个女儿艰难度日。虽然艰难,好在家里基本开销尚且能够维持,不然王采玉恐怕还是要改嫁。

为什么在重视人口的中国古代,会出现压制寡妇改嫁这样的价值观?

听我妈妈说,过去死了丈夫的守寡有三种原因不守,一没家财不守,二没儿女不守,三太年轻不守,家里穷,女人不下地干农活靠什么养活自己,没儿没女不守寡的,没意思,守着也没用,太年轻不守寡,意思一生的日子那么长,难熬,大多都改嫁。

为什么在重视人口的中国古代,会出现压制寡妇改嫁这样的价值观?

我是炒米,我来回答。

鲁迅曾经说过,有些男人的爱好,就是拉良家下水,劝婊子从良。干的都是什么事?不过程朱理学发扬之后,真有这么一帮表面谦谦君子的人,自己不遗余力地娶着姨太太,养着外宅;却偏偏看不得寡妇改嫁,为了逼着寡妇守节,甚至不惜自己掏钱供其吃喝,让寡妇到清节堂去守节。

其实从古到今,寡妇改嫁原本正常事,不关别人的事。最多族中因为财产、债务、孩子抚养等因素,会有牵碍。但是自从朱元璋把“贞洁牌坊”,当作国家奖励,去普及的时候,那性质就完全不一样了。

“贞洁牌坊”的申请程序一般是这样的,某地出来了一个贞洁烈女,最好是“丈夫不在了,自己也不苟活于世,跟着去了”的那种烈女。地方行政长官把这事报备朝廷,朝廷派人下来核实,核实后报备皇帝。如果事迹过于感人,皇帝会亲赐匾额,朝廷会专门拨款,让地方建贞洁牌坊,目的当然是表彰贞烈行为。

这种事情一旦落实,地方乡绅们也都是倍有面子的事,所以纷纷慷慨解囊,有地的出地,有钱的出钱,有石料的出石料,有人工的出人工。要知道那可是皇帝亲笔题写的贞洁牌坊,这个事关地方口碑、教化,以及各种源源不断的各种资源以及政策;地方官在任考核、升官,也是有加分项的。

当然总不能是个寡妇就被逼死,所以那种活着的为夫守节,一守就是几十年寡的,也是相对稀缺资源,所以这种资源也要“保护”好。

比如寡妇守寡,她的儿子是可以免除劳役的,种地、做生意是可以免除部分税费的。所以家里有一寡母,就相当于儿子中了半个秀才,是可以享受到部分特权的。而且这个儿子以后一旦真的中了什么功名,或者取得什么成就,老寡母活着还有机会被授“诰命夫人”的,死后有机会建“贞洁牌坊”。

所以家里有一个“守节的寡妇”,对于这个家庭而言,是有直接经济乃至政治上的利益的;而对于一个地方而言,本地“守节的寡妇”越多,说明此地的教化水平越高,这无论对在任官员的政绩、口碑、仕途,还是朝廷的脸面都是加分的。

无论这些寡妇是主观意愿,还是替人扛鼎,但是对于寡妇而言,此事就真不公平的。要知道从上到下的利益,都是建立在寡妇的痛苦之上的。守寡之苦,吾侪不能体会。

所以朱元璋一开始的出发点,可能就是为了奖励那种“忠贞孝义”的优良传统品德。但是经过明清两季500多年的驯化,变成了“压制寡妇改嫁”以获取某些利益的扭曲价值观了,还好吃人的礼教制度已经成为了过去式。

为什么在重视人口的中国古代,会出现压制寡妇改嫁这样的价值观?

古代的时候,必定是守旧封建的时代,以仁义礼智信来治理人们的思想,就妇女来说,其地位比较地下,就是死了丈夫,想另找人家,可由于封建思想的严重束缚,多数寡妇就是迈不过这个坎,总觉得这是一件丟人的事,所以就一直守起了寡,其实社会上并没有压制寡妇另行改嫁的固定政策,也有少数寡妇打破封建思想另行改嫁,不过娶寡妇的男人必须要有经济实力,有民间流传的这句俗语足以证明寡妇的身价,寡妇到门前,还得个老驴钱,说是娶寡妇已到了门前还要花个买驴的钱,可见寡妇在当时一般的穷人还是娶不起的,加上有些寡妇不愿改嫁,有些寡妇让人娶不起,所以守寡的女人还是比较多的,也就形成了社会压制寡妇出嫁的表面现象!但也有压制寡妇改嫁的事实,那就是寡妇家族成员的反对!

为什么在重视人口的中国古代,会出现压制寡妇改嫁这样的价值观?

因为所有古典记载都是要求孩子为父母做些什么或妻子要为丈夫做些什么。没有一辑要求父母要为孩子做些什么。

足以证明古时女人和孩子地位极低。

为什么在重视人口的中国古代,会出现压制寡妇改嫁这样的价值观?

#原创#

由女性氏族社会

进入男性氏族社会

男主人成了家庭的主宰

说一不二

一言九鼎

女子成为男人的附庸

依附于男人

渐渐形成女子是男子专用的生孕工具

为了确保孩子是该男人的后代

古代以极其严苛的规矩和刑律

防止女子与其他男子有私情

同时为了让女子心甘情愿从一而终

全身心地服侍好夫丈

妄想或杜撰出谬论

其中最匪夷所思的由头

就是世界由阴阳两界组成

死后由阳界转进到阴界

阴界全盘维系着阳界原本的人与人之间的关系

倘若女子在阳界与几个男子成婚

那么到阴界后

有小鬼将女子剖分后

分别配属给原来阳界的丈夫

这样男子到阴界只有剖分后的女子

严重影响阴界的生活

另外吹嘘男女间也会生生相克

男子短命与女子克夫有关

数千年来旧男女观的积淀

使社会上进一步加重对女子的歧视

寡妇被诟病更多

尽管进入新时代

然而一些男子不由自主地不喜欢寡妇的现象

依然存在

故,旧思想的残余

毒害着人

#五爱教育##凌远长著#

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。