古代一到战乱,往往人口锐减,为何民国三十年军阀混战,人口却维持在四亿多?

还真是如此,在清朝末年,当时中国的人口约为4.5亿人。《辛丑条约》的4亿5000万两白银赔款,就是这么来的。因为当时列强的为了惩罚、屈辱中国,要求每一个中国人赔偿一两白银,而当时中国的人口数量为4.5亿。

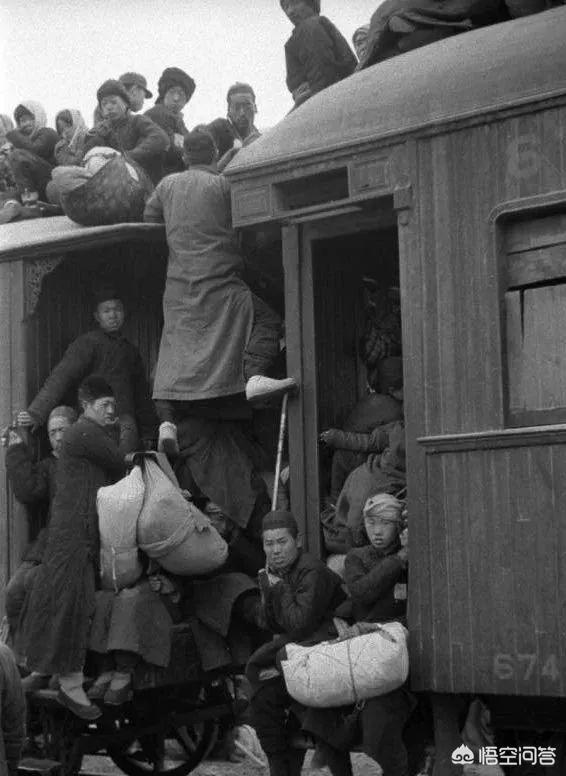

《辛丑条约》签订的时间是1901年。10年之后,辛亥革命爆发,清朝灭亡,中国进入了军阀混战的民国时期。1911年到1949年,民国一共存在了38年之久,在这38年间,除了8年全面抗战,其他30年间,中国始终处于军阀割据的局面,军阀之间的战争也从未停息。如此之久的战乱,到新中国成立之时,中国人口依然有5亿之多。

辛丑条约签订

为什么民国30年的军阀混战,中国的人口始终能维持在4、5亿呢?对比中国历朝历代王朝末期,随着遍布烽烟的农民起义和藩镇割据,中国的人口总是锐减,甚至出现“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨烈景象,战乱地区人口十不存一。

例如明朝末年,先后经历了张献忠和清军进川之后,高达600多万人口、沃野千里的四川盆地,人口甚至不足1/10,曾经的天府之国,变成了荒无人烟的野兽出没之地。也因此,清初清廷开始了持续上百年时间的湖广填四川的行动。

湖广填四川

为什么古代中国人口会因战乱而锐减,到民国军阀混战时期,中国的人口始终能保持4亿多,并没有出现大范围的人口减少呢?

第一,文明的进步。无论中间发生怎样的曲折和倒退,人类的文明终究是在进步的。因此,在古代的时候,一些军阀割据势力可以肆无忌惮的屠杀,动辄屠城。例如清朝入关之时,扬州十日、嘉定三屠等等惨烈的屠杀,往往一场屠杀数10万人就彻底失去了生命。

但是到民国时期,无论军阀底线有多么低,如何他们如何横征暴、敛草菅人命,但没有任何一个军阀敢冒天下之大不韪,再如古代一般肆无忌惮的屠城和屠杀。少了这样大规模的屠杀,民国时期自然不会如古代一般百姓大量减少。

军阀割据的民国

第二,战争方式不同。古代处于冷兵器时代,人数的多寡是一场战斗乃至战役胜利的极为关键的因素。哪怕是装备精良,训练有素的精锐部队,面对数量超他数十倍的流民,依然有可能被其消灭,这也是我们常说的蚁多咬死象。

因此,古代的军阀们为了扩充势力,往往竭泽而渔,将无辜百姓全部席卷一空,强行纳入军队。他们如蝗虫一般四处掳掠,为的就是增长自身的实力。这种模式,往往导致一个地区,数十万乃至百万人都被迫脱离生产,沦为流民。

民国广州

而大量不事生产的人,不但彻底断绝了自己生产的能力,还要四处掳掠维持生存,这种如滚雪球一般裹挟流民的方式,导致这些势力所过之处,寸草不生,人口锐减,而民国的军阀就不再是如此。

对于民国军阀而言,军队的数量不再是最重要的,反倒是装备军队的枪支弹药,成为制约一支军阀部队战斗力的最关键因素。因为在火器时代,即使裹挟了百万人口,没有足够的枪械和大炮,面对对手的枪炮,依然只有被屠杀的命运。因此,军阀们开始加大压榨力度,以掠夺更多的钱粮,用于购买武器。

民国军阀部队

第三,包括军阀在内民族意识的觉醒。民国时期,军阀们虽然一直在争权夺利,军阀之间的混战也从未停息,给中国人民带来了极为深重的苦难。但是,从来没有哪一个军阀不承认自己中国人的身份。同为中国人,军阀之间的纷争终究只是内战而已,彼此之间也很少人下死手。自然也不会,也没有必要对自己的百姓下手。

因此,民国时期的中国百姓虽然要遭受着战乱、自然灾害、军阀压榨、土匪土豪劣绅欺凌、列强剥削等诸多苦难,但是大多数情况下,他们依然艰难的从事着生产。也因此,虽然饱经磨难,但依然能勉强维持生存,民国时期的百姓们不会如古代的流民一般,彻底杜绝了生产,坐食山空,并最终导致人口大量死亡。

古代一到战乱,往往人口锐减,为何民国三十年军阀混战,人口却维持在四亿多?

20世纪初的时候,一般公认的说法是,中国的人口是4.5亿,《辛丑条约》的4.5亿两白银的赔款就是由此而来,平均每个中国人赔八国联军列强一两银子。而到1949年新中国成立的时候,仍然是4.5亿人。这就是说,这五十年里,虽然中国经历了多次的全国性的大规模战乱,以及不计其数的天灾人祸,但是却并没有出现古代常见的人口数量大幅度倒退。这是为什么呢?

话分两头说。首先是古代的大规模战乱之后的人口减少,虽然是肯定会发生的事,但现在我们能看到的数字,往往也不准确。比如东汉人口一般公认大约五千多万,而到了三国的时候,却只有一千万还不到,这显然不太可能,是统计问题。简单来说,就是因为战乱时期,大量的人口逃亡,脱离了国家原来的编户齐民管理体系,所以成了国家的统计外人口,因此造成了数据上的大规模人口减少。但这些人口一般都是逃到当时国家还管理不到的地方,并不等于这些人口就真的不存在了,只是脱离了统计体系而已。

古代的编户齐民制度下,国家征收赋税,征发劳役和兵役,都依赖于人口和土地的统计,所以每个朝代进入比较稳定的时代后,都会进行大规模的人口统计,一方面是计口授田,恢复生产,另一方面也是为了便于征收赋税和劳役、兵役。而到了王朝末期,一般都会因为各种加收的摊派赋役很多,会大大超过国家原来规定的赋役,大幅度增加农民负担,农民不堪重负,就会千方百计的逃避。而逃避的主要方式,就是脱离国家分配给自己的土地,或者是逃到之前尚未开发的地方,比如深山老林或者边远地区,或者是托庇于豪强大户。

比如东汉末期,就出现了大量的荫庇,也就是农民为了逃避赋役,主动把土地献给豪强地主,因为给豪强地主缴纳赋役要比给国家缴纳赋役要更少,从国家的角度来说,这些托庇于豪强地主的农民,就成了消失了的人口。但实际上这些人口仍然是存在的,只是国家统计不到了而已。也有大量的人口在这个时期大规模、长距离的逃亡,迁徙到比较边远的地区去。东汉时期整个国家的政治和经济重心都在北方,长江以南人口数量不多,而在东汉末年,很多人口就迁徙到了长江以南地区。比如诸葛亮家族原先在山东临沂,为了逃避曹操进攻徐谦的战争,就迁徙到了江西一带,之后又到了襄阳一带。孙吴这种流亡而来的中原世家大族就更多了。

但要进行一次这样的大规模的人口统计,并不是一件很容易的事。首先是要国家完成统一,基本上没有大规模的战争,经历了一段时间的和平与发展时期,政治经济秩序稳定,社会也比较稳定,大规模的人口流动基本上结束,才能进行这种人口统计。比如北宋进行这种人口统计,已经是在宋神宗时期了,而这时候距离北宋开国已经将近百年了,之前并没有进行这种全国范围内的统计。这就是因为,在宋神宗之前,北宋一直处于战争状态,先是和辽国进行了多次战争,之后又和西夏进行了时间较长的战争。到南宋时期,金国进行这种统计已经是大定时期,已经是金国的后期了。

一般进行这种全国性的大规模的人口和土地统计,还需要一个非常重要的条件,就是国家的行政管理体系足够强大,能够深入到基层社会,这样才能进行相对比较准确的统计,而不是地方上的官吏胡乱填写虚报上来的数据,才能成为国家进行赋役管理的依据。最起码的是,国家的有效控制能力要能够控制到县一级,而县一级在县以下的乡里社会也有比较稳定和可靠的管理体系,才能做这个事。比如明初为了进行这种统计,朱元璋因为对基层官吏不信任,所以曾多次派太学的学生下到基层进行这种土地丈量和人口统计的工作。即便如此,现在能看到的历代人口统计数据,也远远低于当时的实际人口数量。比如现在一般公认明朝时期人口规模已经达到1.5亿,但明朝留下的数据是万历时期的六千万人。

而在民国近四十年的统治时期,无论是北洋政府,还是后来的国民政府,始终都不具备这两个条件中的任何一个。首先是全国性的战争始终没有结束,一直在持续不断的进行战争,先是各种军阀混战,然后是持续八年的抗日战争,再接着又是持续三年的解放战争,始终没有完全结束战争,也没有时间进行恢复和建设,大规模的人口流动也没有停止下来,所以根本不具备进行全国性的人口和社会、经济方面的统计。只有一些学者在进行田野调查的时候,进行过一些小范围的局部性的统计,但完全不足以以此来推算全国的整体情况。

再就是基层管理体系,清朝崩溃之后,一直到新中国成立,都没有建立起来。因为处于战乱时期,所以整个国家实际上都是处在以军事为中心的状态,行政管理体系的整顿始终无暇顾及,连最基本的文官官僚体系都没有能够建立起来。国民政府名义上统一全国之后,又因为经历了党派斗争,所以始终没有能够将国家的管理体系延伸到基层去。我们经常说古代中国是皇权不下县,到了民国时期,国家的行政管理体系甚至连县一级都达不到,更不用说到县以下了。而且,因为国民政府腐败得非常快,很快就形成了诲过扬功、上下瞒报的习惯,所以完全不具备这种进行全国性的大规模统计的能力。比如电影《一九四二》中就提到,河南省因为饥荒饿死的人口超过三百万,但是上报到中央的数据只有两千人。

所以,整个民国时期的赋税征收和劳役、兵役征发都极其混乱,许多地方甚至还在使用清朝乾隆时期编造的土地和人口统计数据的黄册,有些地方统计上来缴纳赋税的土地甚至还不到实际土地面积的三成。这种状况一直持续到新中国建立后,因为大规模战争结束,社会秩序逐步稳定下来,才具备了进行这种全国范围内的人口统计的条件。同时,国家管理体系一直向下延伸到了乡村内部,也具备了这个能力。因此,新中国一直到1953年,朝鲜战争结束后,才进行了第一次全国性的人口统计。而经过这次统计,很快就发现,全国人口数量达到了六亿的规模,比原来习惯的说法4.5亿多出来了1.5亿,也是因此,才有了“六亿人民尽舜尧”的说法。

古代一到战乱,往往人口锐减,为何民国三十年军阀混战,人口却维持在四亿多?

大家好,我是晨曦小荷,我来回答这个问题。

古代一到战乱,往往人口锐减,为何民国三十年军阀混战,人口却维持在四亿多?

影响人口的因素很多,比如战争和瘟疫等等。但最根本的因素还是人口基数和人口结构。清朝末年到民国初年,中国的人口据说将近四亿人口,解放后大约人口是5亿四千万。假设这个数字基本可靠,我们再来看题目。

为何民国军阀混战三十年,人口却维持在四亿多?

一、人口基数大,这是主要原因,中国人口多,从民国初年就有着庞大的人口基数。

二、生育的适龄人口比重大,旧中国平均人口寿命低,所以相应地人口年龄年轻。

三、生育意愿强烈,没有多少节育措施,由于社会动乱,更加剧了这种现象。

四、卫生医药能力比以前有大幅度提高,尤其新生活等等运动使得人民素质相对提高。

五、生产力提高,随着世界创造力的影响,民国时期中国的生产能力也相对提高,至少比清朝时期强多了。

六、军阀混战虽多,但基本都能以保境安民为己任,总体并没有全国陷入战乱,基本是局部战乱。

七、军阀混战,由于是内部战争,基本是做人留一线,日后好相见,作为军队都没有往死里打,打垮打散就完事了,对老百姓就更没有赶尽杀绝。

八、战争如果有种族屠杀或者异族入侵,才会导致大规模的平民死亡,比如六年的局部抗日战争和八年的全面抗日战争,中华人民付出了惨痛的代价,死亡的军队和老百姓的数量世界第一。

1995年以来,i我国官方公布的伤亡数字是3500万人。

中国抗日人口损失最低限数为3480余万人。这其中,军人伤亡1100余万人,平民死伤2300多万人。

不过3480万伤亡只是战争直接伤亡累加所得,如果加上其他多种因素,如530多万被敌抓捕的失踪人口,有案可查的战争造成的瘟疫疾病,以及战争期间出生率下降、死亡率增高造成的人口负增长,抗战时期中国人口的总体损失应在5000万以上。

不管怎么说,如果没有军阀混战,相信那时人口一定比四亿多很多,中国也会早日昌盛,另外人口多少并没有多大意义,人的生活幸福指数才是关键,有句老话话糙理不糙:宁做盛世犬不做乱世人,生活在旧中国的人们是不幸的,生活在盛世新中国的人们是幸福的,如今我们中国有14亿人口,他们安居乐业。

古代一到战乱,往往人口锐减,为何民国三十年军阀混战,人口却维持在四亿多?

人口锐减不等于人口死亡。古代战乱导致的人口大量削减,实际上很大一部分原因是统治根基崩塌了导致的。

举个例子说。三国后期,魏蜀吴各自灭亡时的人口统计分别是443万、94万、230万。然而西晋太康元年(公元280年)的全国人口统计,全国人口竟然有1616万人。除去当年(280年)纳土归降的东吴,原曹魏和蜀汉领土范围内的人口高达1386万。

太康元年,平吴,大凡户二百四十五万九千八百四十,口一千六百一十六万三千八百六十三。——《晋书·志第四》蜀汉和曹魏灭亡的时间大家都知道,分别是公元263和265年。短短十几年,537万居然就激增到了1386万,翻了两倍多,这怎么可能呢?

更夸张的还在后面。根据南北朝史学家裴松之为《三国志》做注的记载,太康三年,也就是西晋统一后的第三年,西晋全国清查出来的人口高达377万户,比两年前的245万户又多出了50%。

案晋太康三年地记,晋户有三百七十七万,吴、蜀户不能居半。——裴注《三国志·陈群传》短短两年时间,户数就增加了50%!这是什么概念?母猪生崽也没这么夸张。

所以,西晋统一后,全国人口激增的道理很明显——因为战乱,大量的人口死亡,同时大量的人口隐匿了起来。但全国统一后,隐匿死角没有了,并且因为战争停止、剥削减轻等原因,大量的隐匿人口都出来登记了。

也就是说,古代战乱导致的人口锐减,很多人并不是“死”了,而是没被朝廷登记在册。

同样的情况,还出现在了唐朝。

唐玄宗天宝十三年(754年),唐朝全国人口约961万余户。

六年后,唐肃宗乾元三年(760年),全国人口就只剩193万户了。

但诡异的是,又过了四年,唐代宗广德二年(764年),平定安史之乱后,唐朝人口又增加到了293万户。

961万→193万→293万,短短十年时间,人口上升、下降起伏竟然这么大,如同坐过山车一样。

通过唐朝的这组数据我们不难发现,古代战争肯定是会导致人口锐减的,但是人口锐减不等于都被杀掉了。

实际上,我们从史料中得到的数据,仅仅只是当时政府可控的户口数据而已,并不是当时真正的人口情况。

所以总的来说,古代王朝人口数据,可以用来参考,但不能奉为真理。毕竟这些数据的统计口径不统一。而历史上真正有参考价值的人口统计数据,应该是雍正皇帝实行“摊丁入亩”之后。

因为雍正皇帝的“摊丁入亩”,加上明朝张居正的“一条鞭法”以及康熙五十年,康熙皇帝承诺的“滋生人丁永不加赋”,促使了中国的户籍政策与赋税制度分离,老百姓不用再缴纳人口税了,也就是不用再隐匿“人头”了。

所以雍正之后的人口统计数,才更加接近当时的真实情况。(至此之后,不管多大的战乱,全国人口都没有跌破三亿,没有呈现断崖式的下跌)

说完了古代王朝,再来说民国。民国实际上也存在统计数据不准确的问题。

1912年,民国建立,至1949年,中间三十多年时间,实际上民国政府并没有真正有效的统计过人口。当时最有名的一句口号叫“四万万同胞”(四亿),喊了三十几年。

然而解放后,新中国政府在1953年第一次全国人口普查时却发现——全国的真实人口竟然高达六亿!(不包括港澳台,但包括了当时的海外华侨和留学生)

1949年9月,中国人民政协第一届全体会议的开幕辞中,当时中央政府预估的全国人口大约是4.75亿。结果谁也没想到,竟然有一亿多人被“隐匿”了。(因为民国军阀又开始按人头收税了)

所以,实际上民国时期的人口数据,也是不准确的。虽然当时的人喊“四万万”,但实际人口远超“四万万”。

当然了,民国已经是近代化社会了,其与古代封建王朝也有很大区别。所以民国时期没有古代王朝那么大人口起伏波动,除了当时人口不准确外,还有两方面原因。

①:民国没有爆发大规模的流民战争。

中国的战乱,不是说战场上的规模越大,破坏性就越大。而是要看普通老百姓在战争期间都干什么。

比如说春秋战国时期,各国年年混战,军人相互厮杀几百年,然而由于老百姓并没有参与其中。所以秦朝统一全国,结果战国时代后,统计人口大约有两千万,并没有因为百年混战而断崖式的人口锐减。但到了秦末大乱,情况就不一样,当时农民普遍参加了暴动。这种暴动的破坏力极大,如滚雪球一般的裹挟着大量农民放弃生产而从事战争,由此对经济和社会秩序的破坏也是极其惊人的。

秦始皇称帝后,不兴土木,大搞国家工程。而刘邦建立汉朝后,皇帝的天子座驾凑不齐四匹白马,王侯将相们惨到要坐牛车上朝。各行各业百业凋零。这就是流民战争与诸侯战争最大的区别。

再看民国。民国时代属于军阀混战,也就是跟战国时代类似,打打杀杀的都是军人,没有很大的流民战争。战争规模再怎么大,大部分老百姓的生产并没有停滞。(民国早期的军阀混战也类似于春秋“义战”。规模看似很大,但死伤并不严重)

也就是说,民国老百姓虽然艰苦,但因为生产还在维持,大体上还能混个温饱。除了日军侵华那种大规模的人为破坏外,基本上不会出现有大规模的人口衰减现象。

②:民国时期已经初步形成了民族意识和人权意识。

古代的战争中,统帅为了激励士气,通常都会允许“城破之后,大抢三天”,所谓“贼过如梳,兵过如篦”,说的就是这种暴行。

但在民国时代,由于鸦片战争以来,中国长期遭受西方和日本帝国主义侵略,中国的民族意识觉醒,中国人不打中国人的口号逐渐深入人心。当时除了日寇和少部分没节操的流氓军阀外,几乎没有谁敢大屠杀。即便偶尔有,也会很快通电全国,舆论大哗,屠杀者遭到千夫所指,不得好死。

所以民国时代,并不像古代那样,把杀人作为一个目标。尤其是虐杀俘虏这种事,民国的正规军是干不出来的。

民国时期没出现统计数据上的人口锐减,主要是三方面原因。

第一,清朝灭亡后,民国政府将近四十年没有做过准确的人口统计,所谓的四亿人口仍然是照搬清朝数据。这就导致了虽然当时战乱导致了大量人口死亡,但隐匿人口比死亡人口要多的多。因而民国时期,至始至终都给人一种人口大概在四亿人左右的错觉。

第二,民国军阀混战的规模很大,但强度普遍不大。更没有爆发流民战争,把整个社会拖入战争深渊。

第三,大多数的民国军阀不像古代军阀那么弑杀。日寇侵华是一场浩劫,但抗战胜利之后,又有一波出生高潮。

古代一到战乱,往往人口锐减,为何民国三十年军阀混战,人口却维持在四亿多?

在古代社会,每逢大战乱人口必然会大幅锐减,但是近代民国几十年的乱世却没有出现人口大量锐减的现象,始终维持在清末的四亿人口上下,这是什么原因呢?

首先要明白为什么古代社会为什么每逢战争,人口会锐减那么多?第一是因为古代生产力落后,封建王朝对农业粮食的依赖程度很高,饿死的人很多。每逢战争,国家的农业生产就会被中止,但军队对粮草的需求却更大,这就会不可避免的产生两点影响。第一是农民丧失了农业生产,造成了粮食无法自足以至饿殍遍地,第二是官府过度对农民增收大量的粮食军用,导致农民破产饿死。

第二是因为古代冷兵器时代,大兵团肉搏战是主流打法,死伤甚巨。冷兵器时期的决战都是大规模几十万人的近身肉搏战,所以无论是输是赢都会有“杀敌一万,自损八千”的结果,而死伤的还都是青壮年劳动力,大量劳动力的丧生也就会导致未来人口的稀少。第三是因为医疗水平低下,无论是大病小病、大伤小伤都会丧生。没有较好的医疗卫生条件,许多人都是因为小病而遗憾丧命。

知道了古代人口巨减的原因,就自然可以推导出民国时期人口相对恒定的原因了。

民国时期粮食种类与产量都有长足的发展,尤其是先前马铃薯、玉米等高产农作物的引入大大缓解了战争的饥荒问题,而且价格比较实惠让很多平民都能够填饱肚子。

其次就是民国时期的战争步入了热兵器交锋,与传统冷兵器时代大兵团肉搏战不一样,是依靠武器装备和兵员素质取胜,而且多是局部小战役,发动的大战很少,自然伤亡也小的多。还有就是民国时期的医疗条件大大改善,并引入了西药,而西药的特点就是医疗效率高,这就让传统的小病患者治愈率很高,大病患者有机会重生,大大降低了人口死亡率。

另外一点就是民国时期人口的流动更为频繁,老百姓的出行方式也较为多元,有铁路、海运等方式,北方打仗可以逃到南方避难,南方打仗可以跑到边疆谋生,存活的方式也更多了。

古代一到战乱,往往人口锐减,为何民国三十年军阀混战,人口却维持在四亿多?

在中国的战乱年代,人口都会发生大幅度的减员。比如当年楚汉战争后,刘邦来到曲逆县,说这个县和洛阳一样壮丽,天下再无其匹。当时这个县只有五千户人口。到了三国时期,天下更是悲惨。用曹操的诗歌里写的,“白骨露於野,千里无鸡鸣。 生民百遗一,念之断人肠。 ”这种情况,在战乱时期反复出现。

而中国历史上最近的一次大规模的减员,就是太平天国运动。在这次运动中,造成了巨大的破坏,而人口也损失以上千万计。曾国藩的湘军屠城杀人是家常便饭,他打着保卫名教的旗号,滥杀无辜,使得无数老百姓丢了性命。

可是,到了民国,这种人口大规模的减员的情况却大幅度减少了。中国的人口一直保持在四亿多。而在民国时期,经常发生军阀混战的情况,那为什么没有出现中国古代的情况呢?

首先,是国家政府控制力的增强。我们要看到,古代战乱时期,经常发生大屠杀的情况。其中的一个重要原因就是在战争期间国家失去控制力,形成了无政府状态。

战争双方为了打击破坏对方的军事经济潜力,经常会采取对民众的屠杀政策。尤其是不同种族之间的屠杀更是惨烈。双方都将敌方的民众视为仇敌,采取大规模的灭族行动,这时,政府的控制力很差,无法制止这种情况的发生。

到了民国时期,中国人的思想观念发生了巨大的变化。在民国建立的过程中,辛亥革命给当权者上了深刻的一课,让他们认识到人民的力量。即使是强大如袁世凯,敢冒天下之大不韪而称帝,也很快被人民所推翻。因此,所有的军阀,都不得不考虑民意的方向。当然不敢肆无忌惮的进行大屠杀。这样,就极大的减少了人口的损失。

第二个原因就是战争的残酷性的降低。在中国古代,由于是封建制度,家天下的体制。双方必须要见个你死我活,最终只能有一方存活下来。这样,战争是极为残酷的,一切手段都无不用其极。这样,老百姓的性命就更是微不足道了,屠杀在所难免。

而到了民国,军阀混战不是把对方斩尽杀绝为目的,而是以一方的失败为终止。这样虽然在矛盾无可调和的情况下,发生战争,但一旦大局已定,失败的一方通电下野就告一段落,并不非要达到你死我活的地步。这也减轻了战争的激烈程度,减少了人口的损失。

在这方面表现最突出的就是四川军阀混战。四川军阀林立,战争频发。但是,无论战争如何激烈,双方都留有余地,并不赶尽杀绝。只要有一方认输,大家就坐下来谈判,不再发生冲突。甚至还会出现在战争证进行的时候,双方的将领为了某人的红白喜事坐在一个桌子吃饭的情况。这样,下面的普通士兵和老百姓就更是宽松了,大屠杀的情况就很少发生了。

第三个原因是中国的人口基数大。在民国初期就有了四亿的人口基数,在遭受天灾人祸的情况下,很快就可以恢复过来。在当时不存在大屠杀的条件下,一般的战乱造成的人口损失是可以弥补的。这也是民国人口基本能够保持稳定的一个因素。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。