大家是如何看待《肖申克的救赎》那些被体制化的人?

我是萨沙,我来回答。

其实很简单,这是人类的天性。

以日本人为例,他们男人一般是终身在一个企业工作。

到了退休以后,一些男人还会不自觉的去公司看看。有时候一觉睡醒,还会本能的想着马上要去公司上班了,其实已经退休多年了。

这就是一种体制化的惯性。

但这个企业和监狱还是不同的,因为企业是自由的。

企业虽然有些制度,但并不干涉人身自由,员工石油很大的个人自由,所以这种体制化不严重。

士兵也是如此。

参军多年的人,习惯了部队的一整套制度和流程,回到后方需要一段时间才能适应。

监狱本质和军队差不多。

在监狱中一切都是安排好的,几点起床,几点吃饭,几点做工,几点放风,最后几点睡觉,所有都是井井有条的。

监狱犯人连小便都要汇报。

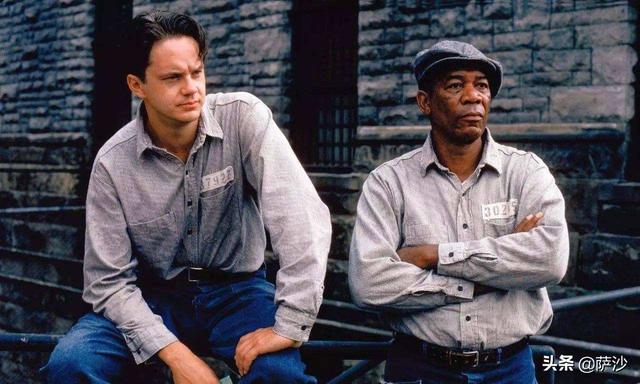

久而久之,就像瑞德和老布一样,被囚禁30年甚至50年,监狱就成为他的人生。

以老布为例,在监狱中至少吃穿不愁,不用担心如何谋生。工作上,因为老布上了年龄,又受过大学教育,在监狱负责管理一个小小的图书馆,所以也不算辛苦。

实际上,像他们这种有些技能,有关押几十年的犯人,基本都会有轻松的岗位,比如安迪只是做做账。

更重要的是,他们在监狱中都有一定地位。

瑞德是监狱里的重要人物,被认为“要什么都可以搞到”。

老布则是监狱的图书馆负责人。

这是他们人生的一些意义,虽然别人看起来微不足道。

然而,出了监狱,他们都是社会最底层的人物,甚至不如街上的小混混和妓女,至少后者可以轻松谋生。

久而久之,瑞德和老布就习惯了这个生活,甚至依赖它,一旦失去它就不知所措。

大家看过一些离婚案吧,一些职业太太被丈夫抛弃以后就选择自杀,其实她们年轻、漂亮,也有能力。

之所以自杀 ,主要是职业太太们从生理和心理上依赖丈夫,愿意过这种生活。

但安迪不同。

安迪即便被囚禁了几十年,他也不放弃对自由的争取。

这就是本书要说明的东西。

大家是如何看待《肖申克的救赎》那些被体制化的人?

心若是牢笼,处处为牢笼,自由不在外面,而在于内心。

那些墙很有意思,一开始你痛恨它们,慢慢的,你习惯了生活其中,最终发现自己不得不依靠它而存在,这就是institutionalization(体制化)

我们看肖申克的救赎这部电影,能够从中看到些什么?有人说是向往内心的自由,有人说是自我救赎,也有人说是目标明确,坚定执行,也有人说是不被框架束缚,不被体制化。这些都有,都是这个电影为我们讲述的。那么,我感受最深的是什么,是人生,不被体制化的人生。

没有犯罪的安迪被冤枉入狱,那种暗无天日的日子真的会磨灭人的棱角,摧毁你的意志,尤其安迪是被冤枉的,知道真相后却无法翻案,这种绝望真的让人心疼。那么安迪是怎么做的呢,他进入监狱这个新环境,没有像小孩一样随意的发泄自己的情绪,这样很容易像那个胖子一样被人打死。他在观察,观察这里面的生存环境,观察他可以利用的东西。当他发现牢房的漏洞的时候,买了一把小锤子。坚持了20年,挖了一条通往外界的洞。当他观察到典狱长他们交高额的税的时候,利用自己的能力帮他们省税,让自己能获得一些自由。他想要一间图书室,就拼命写信给州长,雷打不动每周一封信,六年后,成功了,让他依然能够得到外界的消息,心不被困在这高高的墙里。当他知道自己是冤枉的,而监狱长为了自己的利益不可能为他翻案,他决定结束这一切,沿着地道,成功逃出肖申克监狱,这个洞,是他凿了二十年的洞。所以安迪一开始,就知道自己是要逃出去的,这个目标,从来都没有变过,他的一切,都是为了这个目标在努力。因为有一个坚定的目标,所以他的努力都成功了。

再看另一个,老布,他已经被肖申克体制化了,第一次让他离开的时候,他害怕离开,所以他想再犯罪,用刀架在朋友的脖子上,他不想杀他,只是想留下。第二次他离开了,但是外面的一切,他害怕 ,恐惧,一辆汽车从身边走过。他都吓得瑟瑟发抖。他无法生存,最后的结局,上吊自杀。所谓的体制化,就是我闪身边的任何一个环境,即使你开始讨厌,但久而久之,你会成为环境的一部分成。这就是我们被同化了,被体制化了。我们的人生中,这样的场景比比皆是,当你脱离你所熟悉的环境时,你会无所适从,最后要么再回去,要么再见。

观影,其实就是在观自己,让我们穿越心中的那堵高墙,做安迪。拒绝做老布,行动起来,会发现,人生会不一样。有信念,能看到远方,不弃希望,真诚地面对生活,克服一切。才能活出自己最好的样子。

大家是如何看待《肖申克的救赎》那些被体制化的人?

布鲁克斯在肖申克监狱是一名图书管理员,他于1905年被关进肖申克监狱,到被假释时已经在监狱待了整整50年,他也由一个青年变成了80岁的老人。

在关押在肖申克监狱的50年中,布鲁克斯早已经习惯了监狱的生活,习惯了一成不变的重复,习惯了做任何事都向狱警请示汇报,当他听到自己可以重获自由的消息时,感到的不是高兴,而是不满和恐惧。布鲁克斯不想离开监狱,以至于当当狱友海伍德来向他祝贺道别时,他竟把刀架到海伍德的脖子上,如果我们不站在布鲁克斯的视角来体验他的情绪,我们很难理解他的这种行为。

虽然百般不愿意,布鲁克斯最终还是被要求离开肖申克监狱。50年,这个世界会发生什么样的变化呢?当布鲁克斯站在大街上,看着行人一个个神色匆匆,看着他儿时只见过一次的汽车如今已满街都是,看着商店里的商品琳琅满目,世界的巨大变化给他带来的恐惧是难以想象的。50年的监狱生活还让他失去了一切社会关系,亲情、友情、爱情,所有与外界的情感联系都化作泡影。已经80多岁的布鲁克斯甚至还需为生计发愁,他被安排在一个杂货店里工作,专门为买东西的顾客包装物品,相比于图书管理员,这并非是一个已经80多岁的老人所能承担的工作,他不仅失去了往日狱友的尊敬,还被杂货店经理所轻视。完全陌生的世界和毫无安全感的生活使得布鲁克斯痛不欲生,他彻夜难眠,为了摆脱这种困境,布鲁克斯甚至想到弄把枪去抢劫杂货店,以使自己重新被送进监狱。但善良的布鲁克斯最终放弃了这个念头,同样被放弃的还有他自己的生命,布鲁克斯最终选择在自己的公寓里悬梁自尽,结束了自己的一生。是什么夺走了布鲁克斯对生的希望,让他选择了自杀?我们可以为布鲁克斯的死找出一系列的原因,但是症结的根源还是在于一个被体制化的人突然脱离了体制。尽管布鲁克斯有了人身自由,但其实他早已离不开肖申克监狱,正如当瑞德得知布鲁克斯的死讯之后所说的,“他属于这里,他应该死在这里。”

“体制”意味着约束,而约束则意味着失去了“自由”,换句话说,“体制”最大的特征是逼迫我们做一些自己并不想做的事情。我们做出自己并不想做出的行为,这种违反态度的行为被称之为反态度行为。

当我们被要求做出反态度行为时,我们的内心是抵触的,我们只有“做”或“不做”两个选择,这个时候我们会怎么办?由于体制的存在,我们只能选择做,就像肖申克监狱的囚犯一样,于是我们在自愿或者不自愿的情况下做出了反态度行为。

认知失调理论告诉我们,一旦我们做出反态度行为,我们的内心会产生失调(即感觉到不舒服、不开心),由于已经做出的行为无法改变,我们只能通过改变我们的态度来使我们接受自己的行为,在不知不觉中,我们便慢慢接受了体制期待我们接受的态度,成为了一个顺民。

人性的弱点不仅仅在于此——我们还会渐渐习惯那些我们自己并不喜欢的行为,这便是习惯化。

这本是我们适应环境的一种生理机制,却也成了环境对我们形成束缚的“桎梏”。这种桎梏是无影无形的,它会使人在不知不觉中形成对环境的依赖,即使这种环境我们过度并不开心

大家是如何看待《肖申克的救赎》那些被体制化的人?

瑞德给体制化的定义是:“监狱是个奇怪的地方,起先你恨他,然后习惯他,更久之后.....你离不开他”。

布鲁克(老布)他坐了50年的牢,成了井底之蛙,他念过书.....在监狱中有地位,出狱就成了废人,双手犯关节炎的囚徒,想向图书馆借书都会被拒。

50年是一个漫长的过程,人都一生最多也就只有2个50年,老布人生的一大半时间都在监狱里面度过。世界变化这么快,当他出狱的时候,世界已经完全变样了,再也不是他记忆中的那个世界。已经不再年轻的老布能做的事情少之又少,在监狱里面他可以当图书馆的管理员,到了外面只能在超市里面当包装员。

老布在出狱之后坐公交车的时候,双手紧握前面座位的扶手,过马路的满街全都是小汽车,而他小时候只看过一辆汽车。夜晚的时候无法入眠,总是做着从高处坠落的噩梦,每天在担惊受怕中过活。

瑞德出狱之后,连上厕所都一定要打报告,他报告了40年,没报告 一滴也挤不出

老布这样的被体制化的人,他已经老了,社会对他的接受程度也仅剩那么一点点。他也想改变,可是由于年龄,时间、精力的关系,都不在给他改变的机会了。

瑞德在监狱中呼风唤雨,无所不能,到了外面也只能干包装工,落差感是一定有的,想要大展拳脚,没人,没钱,也没有一技之长。

形成体制化的那座“监狱” 其实就是一种习惯了的特定的环境。

每种环境都有他特定的制度,我们不能改变制度,可是我们可以选择环境。车本来都是靠右行驶,你今天高兴了要靠左行驶,那是肯定不行的,会发生车祸。你上班一直都是坐111路公交车,你可以试试换个选择坐222路公交车,或者选择骑共享单车。

没有人规定老年人一定要坐在公园里晒太阳,他们可以选择跳广场舞,可以选择写书法,可以选择去合唱团唱歌。

也没有人规定年轻的你一定要去工地上班,也没有人规定你一定要做现在的工作。你有选择其他的工作的权利,也许在更换换跑道之后会遇见各种各样的困难,但是那就是挑战的魅力。

我们在不犯严重错误的情况下,在任何时候我们都是可以选择的。关键是你有没有那个心去选择,有没有一个目标压力逼着你去选择。假如你有了小孩,你现在每个月只能赚2000元,孩子吃奶粉要1500,这个时候你就会想尽办法去赚4000元每月。要么你就多打一份工做兼职,要么你就要该行选择一个能赚每月赚4000的工作。也许一开始会有些困难,但是你只要努力就行了,因为别人每个月正在赚4000。

体制化没有错,体制化也不可怕,可怕的是对体制化认输了。

大家是如何看待《肖申克的救赎》那些被体制化的人?

这些墙很有趣,刚入狱的时候,你痛恨周围的高墙;慢慢地,你习惯了生活在其中;最终你会发现自己不得不依靠它而生存,这就叫体制化。——《肖生克的救赎》

在电影中,在监狱生活了50年的布鲁斯,出狱的时候,因受不了外界的生活,最后选择离开了世界。他为什么自杀?就是因为习惯了监狱的生活环境,适应不了外界的环境。打个比方,从小父母,老师,长辈告诉你要好好读书,而你恰巧不喜欢读书,选择过早的步入社会。当你不习惯了一个体制系统的时候,你的大脑会选择另一个体系中。所以体系化从古至今是和我们生活相关的。而安迪用近20年的时间越狱,没有被这所监狱体制化,在现实中是不存在的。

观看过电影大家会发现,安迪是因为不喜欢“监狱”这个体质,从而没有被体制化,他看到了自己的未来,为之付出行动。

这个世界有两种人,一种是自由的人,一种是体制化的人。对于自由的人来说,石墙是关不住他的,他走到哪都是焦点、核心,被人需要。而体制化的人,哪怕是环游世界,也还像蜗牛一样,随身带着监狱。

(一)心流是自由的提现。安迪,一个聪明绝顶的银行家。关键一点是,他从进监狱的那一刻起,便谋划着想要出逃,从未丢掉自由的心。结果,他花了近20年终于挖通逃生的隧道。瑞德说:“人在监狱,一定要找一件事做,否则会疯掉。”安迪在监狱里,有很多小目标。在明面上,他通过帮助狱警们避税的方式,获得各种便利的机会,以此帮助狱友们获得短暂的自由。比如喝冰镇啤酒,听音乐广播,修建监狱图书馆。心流,可以看做是自由的一种表现,但他需要载体。换句话讲,没有努力的人,一辈子都不能获得真正的自由。

(二)大学是另一种形式的监狱。瑞德说,“很多人像布鲁克一样,被体制化了。对于监狱,他们一开始不适应,痛恨它;然后,习惯它;最后,离不开它。”这跟大学多像啊!据人民日报报道,2019年有1035万考生参加高考,创近10年考生人数新高。其实,高考对于不少迷茫的学生来说,只是从8人间的牢房,换到4人间的而已。很大一部分大学生,大一的时候,对大学特别失望,开始上课睡觉玩手机;到了大二,已经习惯上课睡觉玩手机,开始逃课,彻夜打游戏;最后,大学毕业的时候,“舍不得”校园,觉得学校太美好了,对大学无限眷恋。其实这就是“体制化”的表现!不止大学如此,职场中体系化的人比比皆是。

(三)如何不被“体制化”。如果一份工作没有让自己的生命升华,那么它是没有意义的。如果想要自己不被岗位体制化,就要在工作中,找到能够精益求精的细节。日本经营之圣稻盛和夫是其中出色的代表。在年轻的时候,他因为公司环境差,又无法离职的情况下,只得拼命工作。稻盛和夫大学学的并不是陶瓷,但工作时,所做的实验,全是陶瓷相关的。他作为一个门外汉,开始向公司订阅最新的英文陶瓷期刊,终日睡在实验室。有了这样的努力,稻盛和夫才在陶瓷的技术取得突破性进展。这也可以得出一个结论:工作的价值,不是别人赋予的,而是自己赋予的!

大家是如何看待《肖申克的救赎》那些被体制化的人?

在电影中,体制化(institutionalized),“体制”是某种规则、习惯、意识和氛围的环境,体制化的根源是意识形态,想要避免体制化,就要敢于怀疑,积极论证,保持批判性思维。避免自己被体制化,必须勇敢、思想、看和听墙外的信息,创造强化独立的人格,扩大自己的自由。

电影《肖申克的救赎》对此有阐述。一个在监狱里呆了几十年的犯人说,体制化就像这个监狱一样。刚来的时候,你特别不习惯,觉得四处都不舒服,到处都在压抑你。可是,时间长了以后,你已经非常习惯这一切了。

反倒是离开了它,到活得非常别扭了。 作为对体制化的一个现实的注解,这个老人在离开了他生活了几十年的监狱后,在外面根本无法适应,再也找不到在体制之内生活的感觉。于是,他就自杀了。来上厕所都必须报告,经得许可后方可释放,如不按此规则运行,他就解不出来了,那样他会很痛苦的。

所谓肖申克的救赎,救赎的根本就不是安迪,他不需要救赎,他从头到尾都没有怀疑过自己,不跑他可以在里边混的风生水起,跑的话他也也根本不需要帮助,他连跑路的钱和养老的地方都安排好了,他就是大能者,肖申克本来就限制不住他。

相反老布出狱后的结局已经昭示了瑞德的结局,瑞德早就能保释可是他已经被监狱同化了,不敢走出去,走出去就是老布的下场。

瑞德就是reader,他在读什么?读书。谁是书?安迪就是书,他自己说过。同时瑞德一直作为一个旁观者,旁白在电影中出现,他在观察安迪,他显然就是在读安迪这本书的那个人,而且他读懂了,能理解安迪。

书的意相在电影中反复出现,反复强调,是这个电影中最重要的意向了。最核心,最关键的就一本书,圣经。安迪是什么书?不是别的,就是THE book,安迪就是圣经。这里就可以把基督教三位一体的观念往这里套了,安迪在赎罪,为不是自己犯下的罪赎行,最后献出了自己的儿子,又重生。或者换句话说,上帝在这里又一次牺牲掉了自己的孩子,也就是自己,替人赎罪。这一段的暗示实在太过明显了。

最后安迪和瑞德在那见的?那地方根本就是天堂,安迪第一次向瑞德描述那个地方的时候,描述的就是天堂的意像,连记忆都可以消散的天堂。最后两个人见面的时候,影片特意营造出来的那种无边无际无始无终的沙滩和那种优雅平和的气质,也几乎可以说就是天堂和上帝的具相化。

所以你看,其实这部电影讲的是人的救赎,瑞德就是那个人!!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。