为什么《孙子兵法》中强调不战而屈人之兵,但《战争论》中却说主力会战是决定胜负的关键?

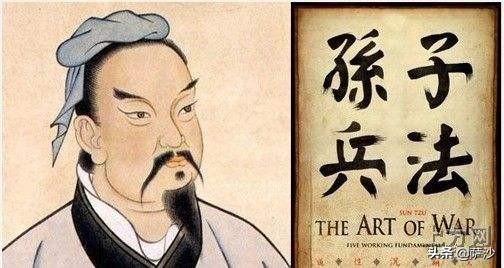

《孙子兵法》又称《孙武兵法》、《吳孙子兵法》。中华古代著名兵书、中华古代兵书精华,孙子兵法36计。

不战而屈人之兵好理解,战争它有大有小。大的战争如:1914年7月28日——1918年11月11日,第一次世界大战,同盟国和协约国之战,它也是世界上狗咬狗的一次战争。大约6500万参战、1000多万人丧生、2000多万人受伤,战争给人类带来深重灾难。

第一次世界大战的结局是什么?战胜者也是歼敌一万、自损八千,它们都要付出流血牺牲作为代价。第一次世界大战目的是什么?无非就是争强斗胜、惊夺更多的财物,霸占更多的领土,奴役更多的民众,称王称霸。

不战而屈人之兵,按战略意义上来说,它为上上之策,它的战略目标已达到,为什么还要进行战争?而战争它是双方力量在势均力敌的情况下,才会发生。用战争使敌方屈服,才能达到对方的战略目的。

为什么《孙子兵法》中强调不战而屈人之兵,但《战争论》中却说主力会战是决定胜负的关键?

伐谋上策下伐兵,

时势纵观巧运营。

主力会战多中后,

举国一战定输赢。

为什么《孙子兵法》中强调不战而屈人之兵,但《战争论》中却说主力会战是决定胜负的关键?

中国春秋时期著名古代军事家孙武所著的《孙子兵法》是人类历史上影响深远最早的军事巨著。出版于1832年的普鲁士军事理论家卡尔·冯·克劳塞维茨《战争论》,则是近代以来西方国家比较推崇的影响巨大军事著作。

中国人大都听说过《孙子兵法》,却对克劳塞维茨的《战争论》不是多么了解,但《战争论》在世界军事领域影响还是非常深远的,可以说是近现代西方军事理论的鼻祖。卡尔·冯·克劳塞维茨是一个拿破仑时期的将军,他曾经参加过莱茵战役、奥新塔德会战、法俄战争和滑铁卢战役,后来在任柏林军官学校校长时创作了《战争论》。

《孙子兵法》之《谋攻篇》中说:

“夫用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之;全旅为上,破旅次之;全卒为上,破卒次之;全伍为上,破伍次之。

是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。

故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。

攻城之法,为不得已。修橹轒輼,具器械,三月而后成;距堙,又三月而后已。将不胜其忿而蚁附之,杀士卒三分之一,而城不拔者,此攻之灾也。故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,毁人之国而非久也,必以全争于天下,故兵不顿而利可全,此谋攻之法也。故用兵之法,十则围之,五则攻之,倍则分之,敌则能战之,少则能逃之,不若则能避之。故小敌之坚,大敌之擒也。

夫将者,国之辅也。辅周则国必强,辅隙则国必弱。故君之所以患于军者三:不知军之不可以进而谓之进,不知军之不可以退而谓之退,是谓縻军;不知三军之事而同三军之政,则军士惑矣;不知三军之权而同三军之任,则军士疑矣。三军既惑且疑,则诸侯之难至矣。是谓乱军引胜。故知胜有五:知可以战与不可以战者胜,识众寡之用者胜,上下同欲者胜,以虞待不虞者胜,将能而君不御者胜。此五者,知胜之道也。故曰:知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。”

最上乘的用兵方法是用谋略战胜敌人,“百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。”

战争可以消灭敌人,胜敌而益强,但战争也有巨大的破坏作用,严重消耗国家实力。比如两个身强力壮、势均力敌的猛汉互相打斗,时间长了两人必然会精疲力尽。这时候再有一个壮汉出现,可以轻松制服两人。鹬蚌相争渔人得利,螳螂捕蝉黄雀在后。国家亦是如此,两个势均力敌的强国在战争中无法战胜对手,陷入长期持久作战,国力严重消耗,弄的民生凋敝,此时“诸侯趁其弊而起,虽有智者不能善其后矣”。造成国破家亡的严重后果,这就是战争给国家人民所造成的深重灾难。因此,曹操在《孙子序》中说:“恃武者灭 ,恃文者亡,夫差,偃王是也 。圣人之用兵,戢而时动 ,不得已而用之。”

《司马法》曰:“国虽大,好战必亡;天下虽安,忘战必危。”

马克思辩证唯物主义哲学告诉我们:矛盾的正反两个方面是互相依存,并可以互相转化的。孙武在《九变》篇中指出:“是故智者之虑,必杂于利害,杂于利而务可信也,杂于害而患可解也。是故屈诸侯者以害,役诸侯者以业,趋诸侯者以利。故用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待之;无恃其不攻,恃吾有所不可攻也。”《孙子兵法》之《作战篇》说:“不尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利也。”孙武告诉我们,一定要知道“用兵之害”,如“日费千金”、“屈力殚货”、“诸侯乘其弊而起”……以至于覆军杀将,国破家亡。只有明白“用兵之害”,才能知道“用兵之利”。才能在战争中保持清醒的头脑,知己知彼,理智地制定作战的原则、方针、计划,从而趋利避害,达到预定的作战目的。

正是基于这些原因,孙武强调:“上兵伐谋”,“不战而屈人之兵”。至于克劳塞维茨的《战争论》中说主力会战是决定胜负的关键。二者并不矛盾,只是针对同一个问题从不同方面进行论述而已。

马克思辩证唯物主义哲学告诉我们:世界是运动变化的物质世界,矛盾是复杂多变的,观察研究事物的运动变化规律要多角度全面地辩证地看问题。研究战争问题亦是如此。

为什么《孙子兵法》中强调不战而屈人之兵,但《战争论》中却说主力会战是决定胜负的关键?

这个问题很有意思,用两本最伟大的军事专著进行对比。

写就与中国春秋时代的《孙子兵法》是人类历史上最早的军事专著;而普鲁士军事理论家卡尔·冯·克劳塞维茨出版于1832年的《战争论》,则被视为人类进入近现代以来最伟大的军事专著,奠定了人类现代军事理论的基础。

卡尔·冯·克劳塞维茨的《战争论》牛在哪里?大部分中国人对《孙子兵法》都比较熟悉,而对普鲁士军事理论家卡尔·冯·克劳塞维茨的《战争论》不太熟悉,事实上在现代军事领域这本书影响深远,是近现代西方军事理论的鼻祖。卡尔·冯·克劳塞维茨本人就是一个将军,生活在拿破仑时代,亲身经历了莱茵战役、奥新塔德会战、法俄战争和滑铁卢战役,1818年以将军衔调任柏林军官学校校长,任职期间著述了《战争论》。

虽然从历史上来说,并不能一定认定自《战争论》诞生之后,普鲁士军事力量暴起,“让全世界跟着德国人学打仗”完全是这本书的贡献,但无疑《战争论》对之后普鲁士乃至整个西方,整个世界的建军思想、军事理论都起到了很大的作用。

为什么《孙子兵法》中强调不战而屈人之兵,但《战争论》中却说主力会战是决定胜负的关键?一、任何著作都不能断章取义:

首先我们必须明白一个问题,任何一部兵书都要包含“战争思想”和“战争方法”两个部分。因此“上兵伐谋”只是《孙子兵法》军事思想的一部分,是告诉人们在战争之前如何思考战争;而《战争论》中“主力会战是决定胜负的关键“则是在战争爆发之后,教人如何取胜的方法,两者本就不能断章取义的拿出来比较。再者,由于战争的复杂性,任何军事著作都是让后人更加深刻的理解战争,不可能拘泥于某种特定的情况一概而论。所以即便是在一本军史著作中找到相左的观点也不足为奇,何况是在两本书?以《孙子兵法》为例,虽然孙子强调上兵伐谋,但为什么还要用90%以上的篇幅教人如何打仗。

二、卡尔·冯·克劳塞维茨和孙子的军事思想真的不同吗:

客观来说,对于现代军人而言,卡尔·冯·克劳塞维茨的《战争论》肯定比《孙子兵法》更具操作性和现实意义。因为《孙子兵法》毕竟诞生于2500多年前,比《战争论》整整早了2300多年。但即便如此,两人的思想仍然出奇的一致。卡尔·冯·克劳塞维茨的《战争论》最知名的观点就是提出了“战争是政治的延续”,这和孙子“不战而屈人之兵”并没有什么区别?只不过由于《孙子兵法》写就的年代过于久远,显得有点晦涩,不容易理解罢了。

其实不仅如此,如果仔细研究这两本著作就会发现,这两位人类历史上最伟大的军事理论家尽管相隔2300多年的时空,在很多方面都心意相通,观点出奇的一致。

致力科学、科幻,专注深度,欢迎喜欢科幻的朋友关注:深度科幻!

为什么《孙子兵法》中强调不战而屈人之兵,但《战争论》中却说主力会战是决定胜负的关键?

这两种说法之间并不矛盾 。军事本就是政治和经济的延续 。军事行为的实施是为了达到政治和经济的目的 ,同时遏制对方军事力量的发展 。如果通过军事威慑就能达到这些目的,又何必要出兵呢 ?不战而屈人之兵,就是这个意思 。

主力会战是指战争已经发生 ,当然应该集中力量,形成一个最硬,最强的拳头 ,也就是集中主力对敌人进行最致命的打击 。力求能够在尽短的时间内击败敌方的主力 ,不至于打成消耗战,持久战 。这样也就不会过多的消耗国力 。瓦解了对方的主力,对方的其他力量,很容易信心崩溃 ,失去抵抗能力 ,也可以减少己方的损失 。

如果战争中的一方不知道尽力集中自己的力量 ,给对方致命一击,而是只争边角 ,被别人集中力量逐步蚕食瓦解 ,要么就是其传统的军事理论过于落后,要不然就是将领愚蠢 。在军事史上这样的事情其实多有发生 ,往往发生在机动能力强的军队和机动能力相对弱的军队之间 。机动性强的军队往往能够集中力量以少打多 ,利用敌方兵力不集中的劣势,将对方逐一敲碎 。比如蒙古人西征花剌子模 ,蒙古人的兵力其实远比对方少 ,但是蒙古骑兵机动能力强 ,兵力集中 。花剌子模的军队,机动能力弱 ,根本没有能力集合出一支兵力占优势的大军 。结果就是守在城池中,被蒙古人一个个敲碎。满清和明朝的萨尔浒之战也是如此 ,当时明军的兵力略占上风 ,却分兵四路 。努尔哈赤的军队集中为一路 ,结果明军被逐个击破 。如果明军集中为两路 ,努尔哈赤就会极为被动 ,因为他一旦出击,啃不动任何一支,后方就会被另一支明军捣毁 ,然后因为失去根据地,又被两路夹击而覆灭 。而他如果不出击,也就是守在原地等死,就算不被消灭 ,得以逃窜 。也会受到毁灭性的打击 ,根据地被捣毁 ,力量大损 ,基本没有恢复的可能 。如果明军集中为一路,结果同上 。在抗日战争时期 ,日本人如果不把军力投向上海 ,而是集中为一路从华北沿着平汉线进攻 打下武汉 ,我国就会极为被动 。因为地理上被切为两半 ,中国军队主力很可能被隔绝在东部和东南部 ,难以撤到西部地区 ,结果就是被歼灭 。而西部地区兵力薄弱,武器装备差 ,结果也会难以为继 。日本人未必会没看到这一点 ,但是其信心过于膨胀 ,高估了自己的力量,分兵两路 ,因此给了我国军队以喘息之机 ,最终打成了有利于我方的持久战 。可见集中优势兵力,也就是用主力决战的重要性 。

以上是我的个人观点,仅供参考 。

为什么《孙子兵法》中强调不战而屈人之兵,但《战争论》中却说主力会战是决定胜负的关键?

《战争论》是教人如何打胜仗的。而国人对于《孙子兵法》最大的一个误解就是,很多人都认为《孙子兵法》是教人如何打胜仗的,但其实不是,《孙子兵法》到处都在教人不要犯错而已。

《战争论》的作者是普鲁士的军事理论家卡尔·冯·克劳塞维茨;而《孙子兵法》的作者是中国春秋时代的孙武子。

虽然这两位相差了两千余年,但很明显,春秋时代的孙武子早就一眼看穿了战争的本质,这要比卡尔要高出太多的层次。

《孙子兵法》开章第一句:兵者,国之在事,死生之地,存亡之道,不可不察也!

春秋时期,各诸侯相互争霸,战争的目的或许是因为对方对自己的君主不敬,或者是因为想争霸一方,对于这种做法,孙武子认为这就是幼儿园里的小孩子生气的时候就说“我不跟你玩了”一样的搞笑。

因此,他第一次、第一人、成系统理论地将战争提到了“国家生死存亡”的高度。

战争的本质是什么?或者战争的目的是什么?卡尔认为,可以利用合理的战略战术,或防御、或进攻,最后利用大兵团来进行主力会战,最后打败对方。而孙武子却认为,除了上述以外,战争的目的,唯一的就是“和平”。

中国时期的西周、东周、春秋、战国时代,总共八百余年的战争,最后和平了没有?和平了,最后统一于秦!直至两汉、两晋、隋唐、两宋、明清,中国又发生两年余年的战争,最后和平了没有?和平了,最后统一于中华人民共和国。

数千年来的战争,都在证明一件事情,战争的本质就是杀戮,并不解决任何事情,除了带来皑皑白骨之外,一无所有。而想保有百姓,唯一的就是建立制度和一个和平的国度。

所以,战争手段能不能就当然不用,如果要用,”不战而屈人之兵“就是最高最理想的状态。

什么是和平?什么是统一?很明显,欧洲就一个巴掌大的地方,还分裂成了东欧、西欧、北欧、南欧等上百个国家,这跟中国的春秋战国时期是一样的,他们根本不知道怎么叫做“大一统”的思想。

而普鲁士的“卡尔”先生写《战争论》的时候,正值欧洲分裂的时候,他想的是如何”致胜“当然可以理解,但他不了解战争的结果竟然是“和平”。

而历史证明,普法战争打了那么多年,最后到了今天也不就是个和平?

既然,最后都是和平,为何还要投放战争呢?这也是每一个地球人要考虑的问题。

卡尔先生的《战争论》就还停留在“如何打好战争”的层面上,而孙武子早就到达了“天道”的高度。

既然无意义,那就最高层次的用兵手段就是“不战而屈人之兵”,而要到达这个层次就要做到一个“唯一”——那就是政治清明,故民能与上同,与上同生,与上同死,那就是要把老百姓的利益放到至高无上的地步。但谁又能做到呢?

《孙子兵法》里到处都在体现这个道理,到是没有多少人知道。

当然,在这里也不是批评“普法战争”是否正义,因为它最后推动了和平的到来,这就是我认为他有那么“一丁点”的历史意义在里面。

但为何说《战争论》是现代西方国家的兵法圣经,卡尔成为了西方的兵家鼻祖,那就是因为西方还非常流行“称霸”这个我们中国老祖宗玩剩下的玩意,既然要称霸,那就不能要和平,那就需要《战争论》。

但历史是这样的,曾经西班牙称霸全球,但败于英国;而英国也曾经是“日不落”的帝国,现在那顶被鲜血染红的印度女皇的皇冠也早已丢失,现在只剩下了“英伦三岛”;而现在称霸全球的老美,也开始弄懂了当年魏文侯、楚庄王、晋文公、齐桓公什么叫做“伯长或霸主”的痛苦,开始从阿富汗退兵了。

到底是三家分晋、还是田氏代齐,咱们拭目以待吧。

而我们中国的早期领导人早就说过,我们中国的存在,并不是以称霸全球而存在的,而是我们中国有自己存在的意义,那就是“全心全意为劳动人民服务”,是为了解放全中国、解放全世界。

因此,《孙子兵法》在中国,具有至高无上的地位,而我本人不感冒《战争论》所谓兵家圣经的地位。

文——千古

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。