当年郑和下西洋那么庞大的船队,在海上如何解决一日三餐?

感谢提问。

导读郑和的船队出海,除了乘坐所需要的船只外,还有马船、粮船、战船等,以确保食物供应和不受海盗袭击。

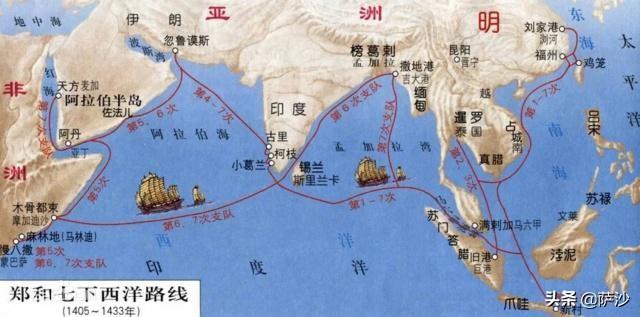

自明朝永乐三年到宣德八年,二十八年的时间中,郑和率领船队远航七次,每次都从苏州刘家港出发。

船队规模最大时有二百四十多艘船,二万七千多名海员,到达过30多个国家,加深了东南亚及非洲沿岸国家对明朝的影响。

船队组成在郑和下西洋的船队中,有五种类型的船舶。分别是宝船、马船、粮船、坐船和战船。

最大的宝船长四十四丈四尺,宽十八丈,载重量八百吨。这种船可容纳上千人,是当时世界上最大的船只。它的体式巍然,巨无匹敌。它的铁舵,须要二、三百人才能举动。

据《明史》 、《郑和传》记载,郑和航海宝船共63艘,最大的长44丈4尺,宽18丈,是当时世界上最大的海船,折合现今长度为151.18米,宽61.6米。船有四层,船上9桅可挂12张帆,锚重有几千斤,要动用二百人才能启航,一艘船可容纳有千人。

第二种叫"马船"。马船长三十七丈,宽十五丈。第三种叫"粮船"。它长二十八丈,宽十二丈。第四种叫"坐船",长二十四丈,宽九丈四尺。最后一种战船,长十八丈,宽六丈八尺。

因此郑和所率领船队的船只,有的用于载货,有的用于运粮,有的用于作战,有的用于居住。分工细致,种类较多。

每日餐饮出海前准备

因为船队规模大,所以在出海前,都会准备充足的粮食和淡水,以保证长时间的航行食用。我国古代的粮食以及蔬菜水果的储存已经有了很大进展,完全可以应对出海航行。

海上自给自足

海中有着丰富的鱼类资源,除了淡水资源和果蔬,海中应有尽有,不必担心没有吃的。

沿途贸易

郑和的团队中携带有大量的瓷器、丝绸等明朝特有的商品,用以沿途进行贸易,拓展海上贸易渠道。而当他们贸易时,完全可以从当地解决淡水资源等物资不足的问题。

郑和的团队航行多次,有着充足的航行经验,而且航线也是几百年以来总结出来的。沿途的东南亚、印度洋沿线以及非洲东海岸都有港口供停靠,补充后勤。

当年郑和下西洋那么庞大的船队,在海上如何解决一日三餐?

白羽居士,为您答疑解惑。

郑和率领庞大船队七下西洋,每次航行长达二到三年,人数多达二万七、八千人,如此庞大的队伍如何解决吃饭问题呢?幸好当时随郑和下西洋的,手下有位名叫马欢的将领,将行旅见闻记录成书,于1416年完成《瀛涯胜览》,其中就记录了沿岸各国的各种食物。

热带地区无大米

《瀛涯胜览》记录了郑和船队途经中南半岛、马来半岛、爪哇岛、苏门答腊岛、锡兰、印度半岛、马尔地夫群岛及阿拉伯半岛等二十个地点的地理、气候、宗教、习俗及物产等。从中我们发现郑和船队“很有口福”,可以品尝到不同国度的各类食物。

马欢记述的地区都位于海岸线上,或在沿海溯流而上的河岸边,居民通常以渔为业。中国人摄取的肉类一般以猪、鸡为主,而回教徒忌吃猪肉,崇信佛教者(锡兰、小葛兰、柯枝、古里)尊敬象、牛,忌吃牛肉。郑和船队所到之地,除中南半岛、印度半岛、锡兰等地,多信奉回教,故食用禽畜肉类,捨猪、牛,而就鸡、羊。猪的记录只见于占城、那孤儿王、榜葛剌,以及中国人聚居的爪哇、旧港,比较特别的是古里还有鹿、兔,祖法儿有骆驼肉。乳类及奶酪较不普及,只见于苏门答腊、锡兰及古里。

大米在郑和远航所经之地多有生产,如中南半岛、爪哇岛、苏门答腊岛及印度半岛等地,但这些热带地区却「无大小二麦」。阿拉伯半岛兼产米麦,古里、忽鲁谟斯虽有麦贩售,然并非该地出产。船队所经之地,部分地区米麦全无。

如:满剌加田瘦穀薄,以沙谷米(西穀米,Sago)做饭;溜山是海中的珊瑚礁群岛,土地更瘠,灌溉困难,居民不识米穀。到达以上地区船员可能不免口腹受苦。

瓜果蔬菜种类多

马欢有关食物的记述中,以蔬果种类最为繁多。依类别归纳有三大类,包括:瓜类(冬瓜、黄瓜、菜瓜、小瓜、葫芦)、茄子、萝卜、胡萝卜等,这些都是耐存放的菜蔬,推估是带上船的主要菜色;另一类为葱、薑、蒜、胡荽、韭、薤等辛香菜类,是用于调味或烹调用佐料。

至于中国饮食中重要的叶菜类,在中南半岛等四季草木常青之地,应该生产有各样品种,但《瀛涯胜览》中为什么却只提到芥菜一种而已?颇饶人趣味,或由于芥菜的生产以长江流域及南方各省较多,是江南会稽人士马欢所熟悉,不仅可供新鲜食用,且可醃制成酸菜、雪里红、梅干菜等,其它叶菜类未尽可供加工之用。

水果类在爪哇、马来半岛及印度半岛等地区主要为椰子、芭蕉、甘蔗、西瓜等,还有一些是热带特产的水果,马欢对这些温带地区陌生的水果作了翔实逼真的描述,色香味历历如现,这些水果至今仍盛产食用,他并且注意到在这些地区“无桃李”的现象。

在干旱沙漠型气候的阿拉伯半岛,生产的是另一类水果,主要有石榴、花红、西瓜、甜瓜以及晒干而成的椰枣与葡萄干等。马欢所称的“果”尚不只水果,还包括种子、坚果类的松子、杏仁、核桃等,这些都出产在阿拉伯半岛,可提供蛋白质与脂肪,其营养价值异于水果提供维他命C及纤维质的功能。

东西风味交流

沿途所见嗜好品为槟榔及酒类。在暹罗、满剌加、榜葛剌、古里、锡兰与溜山等地,酒类的生产原料为茭章、椰子与米,而在阿拉伯半岛由于回教地区禁酒,故并不是类产品。调味品方面,忽鲁谟斯盛产岩盐,锡兰、古里以椰制糖,沿途均未曾提及醋及茶。郑和船队饮食融合“东洋”“西洋”各种风味,促进了东西饮食的交流。

郑和船队出海之后,除了库存食物,水产类可就地捕钓,并在船舱中以活水养殖;家禽类可在船上畜养;蔬菜亦可在船上栽种,然而船上的产量毕竟有限,大量的新鲜蔬果、肉类及饮用水,势必待上岸时补给,尤其是不可或缺的淡水。

郑和船队人丁众多,督导饮食製备、调度食勤庶务人力、靠岸时补给采购以及食品保鲜贮存等,皆需庞大的管理作业;而粮食供应以维持数万船员健康的体魄,方得完成七次长程远航的壮举。

当年郑和下西洋那么庞大的船队,在海上如何解决一日三餐?

曾经有一位精通航海的朋友按照15,16世纪的船只航速推测。郑和的船队跨越太平洋或者大西洋这样的远洋最起码也要大几十天,而且这几十天里完全不能通过靠岸获得补给。

一支舰队两万多人,用不了多久就会弹尽粮绝,而且其实观察宝船的结构,压根就没有大量储存补给的打算,郑和航海去的地方都是当时人口相对比较稠密的印度洋沿岸,隔几天就靠岸一次采购给养顺便进行朝贡贸易,这在真正的远洋航海中是行不通的,

不过其实可能这种推测过于悲观了。

推测的万吨大宝船很可能是皇帝座舰,用不着开出海去。而且万吨宝船比奉天殿还大,完全不可能给任何一个除皇帝之外的人做座舰,钦差也不行。而郑和旗舰其实不是想当然的“宝船”,郑和船队中的“宝船”只是因为装满了各国奇珍才被称为宝船。本质上属于大福船。你妻子说的没错,单艘宝船是没有粮食淡水的大量储存,因为这些补给并不由装满货物的宝船和专司护卫的战坐船运载,这些补给大部分由舰队中的粮船、水船承担。

所以并不存在十几天就补给断绝的情况,而且郑和主要目的是对沿岸各国展国威,通贸易,用不着直接跨越大洋。补给更没问题。郑和船队和后来的西洋探险船队最大的不同就是船多,一艘船并不需要赋予太多的工作职能。粮船、水船、马船、坐船与战船分工明确互不干扰。另外,平底中国船没想象中那么弱,横跨大西洋又不是没有,1846年平底广船耆英号被英国人买下绕了地球大半圈,对于风暴的防御性能和远洋性能丝毫不差大英帝国造船厂的帆船。

过如果最大号的宝船真是皇帝座舰的话,上万吨也不是不可能,甲板上肯定一大堆土木建筑,而且肯定没考虑出海什么的,所以破个万吨也不是不可能。南京博物馆考古专家、洪保墓考古发掘领队王志高和北京郑和下西洋学会副理事长郑明都是万吨宝船的提出和支持者。

不过也有人提出过反对意见,比如罗马内米湖巨舰,记载长137M宽58M,发掘并复原出的文物长70M宽24M,重量也不过1000-1300T,和明代海军2000料巨舰的大小正排水量正好相符。宝船哪里能彪到万吨?

只能说郑和宝船的真相依旧有待考证。

当年郑和下西洋那么庞大的船队,在海上如何解决一日三餐?

我是萨沙,我来回答。

其实郑和船队只有在第七次去索马里时候,整个船队行驶了很远的距离。

之前六次,郑和船队其实就是一走一停,遇到大的港口就停靠,根本不存在什么补给问题。

大家要知道,当时是明朝,15世纪了。

早在宋代,宋朝的商业船队早就走遍了整个东南亚。宋朝的港口里面,停泊着大食(今沙特阿拉伯麦地那一带)、大秦(东罗马帝国或拜占庭帝国)、波斯(今伊朗法尔斯一带、白达(今伊拉克巴格达)、麻嘉(今沙特阿拉伯麦加)、伊禄(今伊拉克)、故临(今印度一带)、细兰(今斯里兰卡)、中理(今索马里)、遏根陀国(今埃及亚历山大港)、斯伽里野(今意大利西西里)、木兰皮(今伊比利亚半岛南部的摩尔人穆拉比特王朝)等各国的船只

也就是说,早在宋代,中国已经摸清了这些航路。

我们看看郑和航线:大家看看第三次下西洋的路线。从太仓浏家港启航,经过占城,宾童龙,真腊,暹罗,假里马丁,交阑山,爪哇,重迦罗,吉里闷地,古里,满剌加,彭亨,东西竺,龙牙迦邈,淡洋,苏门答剌,花面,龙涎屿,翠兰屿,阿鲁,锡兰,小葛兰,柯枝,榜葛剌,卜剌哇,竹步,木骨都束,苏禄等国。

看看,停靠的港口多不多,基本上沿途稍大的港口全部都停了,这哪里有什么补给问题。

而郑和下西洋的目的同麦哲伦、哥伦布是完全不同的。

麦哲伦和哥伦布是探险,为了发现新大陆,寻找未知资源。所以,麦哲伦和哥伦布船队都是小船,但能够长时间离港无补给航行,水手数量也不多,这样可以减少补给消耗。

而郑和则是宣扬大明国威,建立和各国的外交关系。

所以,郑和船队二百四十多海船、二万七千四百名船员。这当然不是探险,不然光是2万多人一天吃喝拉撒就是巨额的食物和淡水消耗,就算是今天也很难供应。

当年郑和下西洋那么庞大的船队,在海上如何解决一日三餐?

郑和下西洋时,船只载人过千,舰队整体人数过万,是怎么解决吃饭问题的呢?其实,早在郑和前,中国古代航海就有很多航海的记录,从记录中来看,吃饭问题虽然困难,但是并非难以解决。郑和的舰队大概通过以下几个方面解决吃的问题的:

1.携带:舰队出发前,储备大量易保存不易腐坏的食物和大量的淡水,如炒制过的干粮、腌制或者熏制过的肉干等。携带大量的茶叶,一个是可以进行交易,另外可以使用茶叶补充人体所需维生素,防止败血症、夜盲症等情况发生。携带酒,一方面酒可以抵抗海上航行的寂寞,另一方面可以从酒类中暂时获取一部分水分,以备不时之需。同时,酒还能杀灭体内的细菌,减少一些传染病的危险。中国古代舰队还有一个秘方,就是携带晾晒干的豆类,一个是不易腐坏,另一个是如果遇到需要蔬菜时,干豆类可以用水泡发得到豆芽,豆芽含有人体所需要的各种维生素,食用可以防止败血症。而且豆芽泡发后,一点豆子可以泡发大量豆芽,节省了储备空间。据史料记载,郑和的舰队经常使用雨水泡发豆芽以供食用。舰船上还饲养有马、羊等牲畜,舰队靠岸时可作为交通工具,又可以在急需的时候补充营养。

2.就地取材:航海途中可以随时进行捕捞作业,获取大量的海鲜作为临时补给,海鲜含有丰富的蛋白质和维生素,可以及时补充人体所需(只是长期航海的船员都不愿意吃这些东西,每天吃也会恶心的)。

3.缴获:郑和的舰队装备精良,防范沿途海盗绰绰有余,一旦遭遇海盗并打败他们,还可以缴获他们的物资,这也是舰队有效补给手段之一。

4.港口补给:古代航海一般都是近海航行,简单的说也就是贴着海岸线航行的,很少像现在的航线那样直穿大洋中心。一个是为了确保安全,另一个就是为了补给方便。郑和下西洋时,所走航行并不是临时发现的,大多是几百年来航行的传统路线,沿途的东亚,东南亚以及印度洋沿线都有很多成熟的港口作为补给点,如满刺加、苏门答刺等,舰队靠岸后进行充分休整和补给。(图片来源于网络,如果侵权,请联系删除)

当年郑和下西洋那么庞大的船队,在海上如何解决一日三餐?

一个在地狱,一个在人间

大航海时代的欧洲地狱

看《加勒比海盗》时,都会发现一个镜头,海盗们喜欢朗姆酒,甚至《金银岛》里还有唱着朗姆酒歌:

十五个人争夺死人箱,呦呵呵,朗姆酒一瓶,快来尝!其余的都被酒和魔鬼断送了命,呦呵呵,朗姆酒一瓶,快来尝!七十五个人随船出海,只剩一个活着回来 。七十五个人随船出海,只剩一个活着回来——这就是当时大航海时代,欧洲水手所面临的地狱。

当时的欧洲航海家在出发前准备的食物有:

烘干的饼干(面包),那硬度绝对可以当成武器,放进投石车砸死敌人。

咸肉,据说厨师在切它的时候,需要用锯子才行,绝对是狗不理的存在。

水,大量的淡水;只是后来发现存储淡水的桶在出海不久后,就会长出青苔,水也会被污染。然后欧洲的水手们只能靠朗姆酒来解渴,因此后期的船上储备的“水”大都是朗姆酒。

蔬菜、水果、豆类,只是除了豆类还能保存久一些外,水果蔬菜因没有冰箱和其他技术之下,必须在出海几天内吃掉。

所以大航海时代时,欧洲的海员大都死于缺乏维生素的败血症,因此才有那首朗姆酒歌中的“七十五个人随船出海,只剩一个活着回来”的歌词。当时英国人的水手有一部分来自于囚犯(当时的欧洲法律不健全,偷盗罪可是要么被砍手,要么就是死刑),因为死亡率过高的原因,有点家底的平民是不会选择海员这个职业的。

明朝郑和下西洋的人间生活

《西洋藩国志》(作者是跟随郑和多次下西洋的巩珍):“下西洋的内官合用盐、酱、茶、酒、油、烛等件,照人数依例关支”,虽然书中描述的船队在日常的餐饮较为简洁,可茶已经足够让欧洲的海员羡慕得痛哭流涕了,这可是获取维生素的最佳饮品,可直到17世纪末时,英国人才通过走私鸦片贸易,才能获取大量的茶叶。

根据《郑和船队饮食探秘》(作者苏胡)所探究的郑和船队饮食,那才是人间生活——有专门运输牲畜、家禽的船,有专门种植的蔬菜生姜的船,甚至当时的明朝各种酱菜、咸菜已经是日常生活的一部分了。

最为关键的是新鲜蔬菜,除了专门负责种植的船之外,用瓦缸闷种的豆芽,直到鸦片战争爆发后,欧洲人才明白过来,这种“神奇”的种植方式。

根据十四世纪上半叶北非丹吉尔旅行家伊本·白图泰在《游记》中描写当时往来印度洋的中国船只,其船员常在木盆中栽种蔬菜、生姜,提供日常食材。

而淡水,《西洋藩国志》写得很清楚,有专门运输的水船,而且还要经常到陆地上补充淡水。

“缺其食饮,则劳困弗胜,况海水卤咸,不可入口,皆于附近川泽及滨海港湾,汲汲淡水。水船载运,积贮仓粮舟者,以备用度,斯乃至急之务,不可暂弛。”还有另外一个重要原因——中国人饮食的天赋

只要当地人能吃的,郑和的船队也会吃,当地人不会吃的,只要没毒,船员们也会让它们好吃起来。甚至是今天流行的西米,据说也是郑和船队从东南亚带回来的。

其实还有一个重要的因素存在。那就是元朝时期遗留下来的海图

元朝不否定商业,通过中土的造船业,将商路扩张到中东,当时的郑和船队是拿着元朝时期的海图在航海。而欧洲的海图,除了部分是继承中东阿拉伯商人探索过之外,有很大部分是自己探索。

图片均来源网络,若有侵权,请联系删除。

参考文献:《郑和船队饮食探秘》

若需转载,请说明出处。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。