清朝军队打仗时辫子怎么处理?

提这个问题的兄台,压根就不了解清朝的辫子,你以为清朝人的辫子都是影视剧中的瓜瓢型,只剃一个额头,剩下的地方全给你留辫子?

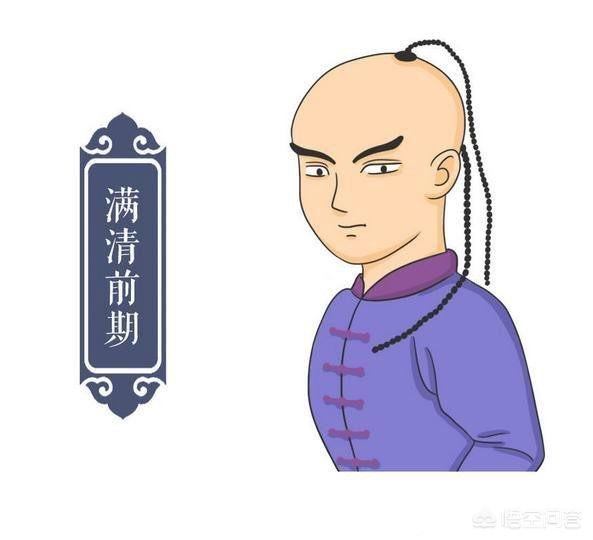

这就大错特错了!至少在清朝前期,满洲人的头发是极少的,我们号称他为“金钱鼠尾”。

这种发型几乎是将整个头发全部剃光,只留下后脑勺部分一个铜钱大小处的头发,然后编成的辫子要细到穿过铜钱中间的空,从外形上来看就跟老鼠的尾巴一样,因此被称为“金钱鼠尾”。

除了我们的史料记载,根据1644年在清军入关时,正好在北京旅居的日本商人竹内藤,后来写了一本书名为《鞑靼漂流记》,在书中详细描绘了满洲人入关后的发型:“他们的人都剃头,把头顶上的头发留下来,分成三绺编成辫子。他们男子把唇上的胡须留下来,把下面的剃掉。无论是大官、小官和老百姓都一样。”

可以说,金钱鼠尾的发型,基本就是剃光头了,因此,清朝入关后不久在全国推广的剃发令,受到了汉人的强烈反抗。

在1645年顺治皇帝不得不发布严格命令,宣布“自今布告以后,京城内外,直隶各省,限旬日尽行剃完。若规避惜发,巧词争辩,决不轻贷”。

这场由头发引发的反抗,不久就结束了,1647年清政府还公开声称“金钱鼠尾,乃新朝之雅政;峨冠博带,实亡国之陋规。”

虽然相对于现代人的短发,金钱鼠尾的发型很难打理,但是在古代,这种发型其实已经是最好打理的。

中国古代一直有“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”的说法,是将头发与孝道捆绑在一起,而孝是古代最重要的品德,只有不毁伤头发,才能算是孝顺。

在这样的文化影响下,人们要是剪发都需要挑一个黄道吉日,即使这样,剪下的头发也要特别处理一下,比如收藏起来或者是烧了,以示对父母祖宗的尊敬。

当然,这个剪发绝对不是现在意义上的剪发,只是修修型而已,大多数情况下,男人的头发都是“长发及腰”。

由于人在未成年之前都是不剪发的,一直到成年行弱冠之礼后,才可以把头发盘上,然后带上帽子。

为了不让头发太过飘逸,古代的男人往往也需要一些方式将头发扎起来,但是总体来说,特殊情况下,披头散发是避免不了的,如果是打仗的话,更是要命。

除了头发,在服饰上,传统中原汉人的服装也不适合打仗,比如战国时期赵武灵王就组织了胡服骑射改革运动,让赵国人模仿胡人的服饰,目的就是为了让赵国人也能跟胡人一样骑马。

可以说,讲礼仪这一套,大多数汉族中原王朝都十分在行,但是打起仗来就不行了。

北方的游牧民族,每天都是骑马射箭,如果也像汉人一样留着长发,想必会很麻烦,比如你骑马的时候,由于速度过快,头发散了,披头散发绝对影响时间,搞不好就“翻马”了。

相对于大多数的游牧民族,女真人实际上是渔猎民族,游牧主要是放牧,而渔猎是靠打渔和狩猎为主,因为东北是“白山黑水”,打渔和打猎都有充足的资源。

然而无论是打渔,还是进山打猎,大多数环境都阴暗潮湿,头发绝对是一个让人很麻烦的东西,潜水后不容易干,进入森林后,有跳蚤一类的东西跳到人的头上,让人难以忍受。

在长期的渔猎生活中,女真人逐渐发现,留一个小辫子既保住了头发,又方便野外行动,所以,女真人的发饰最终就形成了“金钱鼠尾”式样了。

从美学的角度来说,自然是长发飘飘更带劲了,比如魏晋南北朝时期的俊男,为了让自己看起来更飘逸,出场自带仙气,披头散发的打铁,一边冒汗,一边散发着热气。

甚至有的人干脆直接吃五石散,让热气由内而外,好让头发飘起来。

但是这种美学也只可远观,而不可近看,一到近了就会发现,随着飘逸的长发飘来的还有味道。

相比之下,金钱鼠尾的发型那是真的很丑,我们看的清宫剧,其实都是美化过的形象,如果要看韩国人拍摄的《南汉山城》,就可以看到,女真人的发型是真的彪悍,一点也不拖泥带水。

当然,除了不好看之外,金钱鼠尾的发型还有很多优点,比如很干净,便于打理,如日本人所说的那样,不管是当官的还是不当官的,大家都留一样的发型,无形当中还消磨了人的等级差距。

当然,随着清朝统治秩序的稳定,受到儒家思想的影响越来越重,对于头发的信仰也越来越浓厚,清廷逐渐放宽留发的比例,老百姓的头发也越来越多了。

到乾隆去世的时候,清朝百姓的头发已经发展到四个铜钱大的面积,相当于一个掌心,留出的辫子跟猪尾巴一样粗。

到咸丰帝即位后,老百姓蓄发的速度加快,蓄发面积超过整个头部的一半,只有一个大额头需要剃,被人称为“阴阳头”,扎出的头发相当于蟒蛇一样粗。

随着头发的增多,打理起来也很麻烦,不仅要梳洗干净,还要扎成大辫子,清朝时期的理发匠堪称技术工种,剃头刮脸已经成为老百姓离不开的行业了。

在这样的时候,清军再到前线去打仗,就丧失了入关之初的精神小伙气息,为之一变成了很土的大辫子,实在是不方便。

当然,只要思想不滑坡,办法总比困难多,头发希的人可以把头发盘到头顶,头发厚的人会把辫子系到腰上,也有一些猛人,直接把头发盘在脖子上,然后用嘴叼住。

不管怎么说,有辫子都是打仗时候的软肋,那种被人薅住头发的滋味,想想都觉得疼,一旦被人薅住,估计只有放弃抵抗了。

所以,清朝晚期的人打仗专薅辫子,久而久之还形成俗语“被人抓住小辫子”,形容被人抓住了把柄,如今已经没人留辫子了,但是这句话却依然流行。

关于清朝的辫子,鲁迅先生是有着深刻的理解的,在他的代表作《阿Q正传》中,鲁迅还多次对辫子进行了描写,有兴趣的同学可以重新读一读这篇中篇小说。

清朝军队打仗时辫子怎么处理?

我是萨沙,我来回答。

不需要特殊处理。

满清杀入关内的时候,头发并不是今天清宫剧那样,拖着一条长长的大辫子。

最初满清的八旗兵的发现,是金钱鼠尾。

也就是将四周头发全部剃去,仅留头顶中心的头发,其形状一如金钱,而中心部分的头发,则被结辫下垂,形如鼠尾。

金钱鼠尾发型的辫子,比今天的小拇指还要细。

严格来说,金钱鼠尾几乎就是光头了。

同时由于辫子很细很小,也不可能遮挡视线,对于作战根本没有任何影响。

到了清中期的乾隆后期和嘉庆初期,才逐步流行蛇尾辫,也就是头顶上留的那块头发变大,辫子也变粗了。

直到清末,对付头发管的不严格了,很多老百姓懒得经常剃发剪头发,才变成清宫剧里面看到的那种粗辫子、只有前面额头没有头发。

至于士兵,也是留着这种大辫子,对作战没有影响。

其实,为什么最初的满清八旗要剃发留小辫子,主要是他们有不少骑兵。

如果竖着发髻,在高速骑马以及马上射箭、肉搏时候,发髻是很容易散开的。一旦头发遮住眼睛,骑兵就很容易坠马,不死也就残废了。

所以,中国古代的契丹、突厥、鲜卑等少数民族也留着这种头发,日本的武士也是类似。

到了满清末年,随着火器和大炮的普及,骑兵的作用越来越小。即便是僧格林沁的八旗骑兵和蒙古骑兵,也主要是骑马机动行军,遇到敌人下马用火器作战了。

所以,这个时期,留个大辫子就足够了,对作战没有什么影响。

所以,清代满清征服关内的时候,他们的发型是金钱鼠尾,对作战没有影响。

清末骑兵逐步没用了,辫子也没有什么影响。

其实,留着辫子终究是不方便的。

民国初期剪辫子的时候,很多人一根鞭子就有1到2斤重。

清朝军队打仗时辫子怎么处理?

这个问题很有意思。

其实前期清兵的辫子根本不需要处理。

清兵留辫子,让很多人感觉很奇怪。为什么自称彪悍的八旗兵,偏偏要留一个大姑娘一样的辫子呢?感觉好奇怪啊。岂非太娘?其实,最早八旗兵的辫子,是非常彪悍的发型!大家请看,彪悍不?

这些八旗兵,给人的感觉都是凶神恶煞。其发型,不但不搞笑,反而很凶狠。

为什么会这样呢?平时人们看到光头大哥,都不由自主的觉得很霸道的样子。

八旗兵的脑袋,剃的像光头一样,但是又留下很少一点点头发做点缀,不但有光头的凶悍,又没有光头的油腻。果然是杀人越货必备发型。

早期八旗兵的辫子,又小又短,号称金钱鼠尾。就是辫子又细又小,可以穿过铜钱,像老鼠尾巴那么短。

这么短的辫子,打起仗来根本不需要特殊处理,戴个帽子就好了啊。

等到后期,八旗兵的辫子越来越长,越来越大。打起仗来一甩一甩的。那就相当的娘炮。怎么办呢?没办法。

只能让它自然下垂。或者把它在脖子上绕几圈。但是一动起来,辫子又散开,很是麻烦。八旗兵的战斗力自然也不堪入目了。

清朝军队打仗时辫子怎么处理?

既要维持祖制,又要不影响作战,辫子问题始终是清朝军队在着装服饰方面的一个传统缺陷。行军打仗时如果固定不牢靠,士兵脑后拖着的辫子将会在左右摇摆的过程中,变成妨碍士兵行动的巨大累赘,有时甚至是致命隐患。

把辫子练成神鞭?使辫子变成一件杀人武器?这不过是文学家的异想天开,违反人体构造和科学常理的武林秘技只能存在于艺术作品中。在洋枪洋炮大举入侵、朝廷无能御敌乏术的情况下,手无寸铁的人们只能寄希望于拳脚或其他身体器官。

信奉萨满教的满清军队历来把辫子当作灵魂栖息之地,如战死沙场且尸体无法运回家乡,则必须把死者辫子剪下,标记姓名籍贯并带回家乡,以便日后招魂安葬。

随着满清入主中原时间的延续,萨满教日益受到汉文化孝悌思想的影响,清军士兵普遍把辫子视为父母所赐的神圣之物,即使身处战场也不容遭到损坏。

在满、汉两种文化的交互影响作用下,清军士兵在打仗时受到辫子的严重制约,几乎到了“为了保住辫子甘愿投降”的地步。

清军士兵作战中处理或保护辫子的方法,主要有三种:一是系于腰间,外罩盔甲;二是盘于头顶,外敷头巾;三是盘于颈间,时而口衔。

冷兵器时期,清朝军队分为八旗兵和绿营兵两种体制,装备较好的八旗兵经常身披厚重的盔甲,绿营兵则身穿单衣布褂或轻便棉服。战前,八旗兵先用布条将辫子捆扎固定于身后腰间,尔后披挂盔甲;绿营兵通常将辫子盘在头顶或系于身后,然后再戴帽穿衣。

第一次鸦片战争之后,火枪、鸟铳、火炮等热兵器的战场应用日渐普及,厚重盔甲和骑兵逐渐失去存在价值,对于辫子的处理日趋简化,不再像过去那样繁琐,通常将辫子盘在头顶,然后再外包头巾加以固定。

战场情况紧急时,士兵可以采取更加简便的处理方式,将辫子缠在脖子上环绕几圈即可投入战斗。为避免辫子在脖子上松开滑落,也有的士兵将辫子末梢衔在口中。

至于戊戌变法以后,随着洋务运动和近代改良思想的引入,辫子的神圣意义逐渐丧失,成为一个可有可无的装饰,小站练兵之后的清军在作战中对它不再采取任何处理,很随意地垂在身后。

如有错讹,敬请指正。

慕什塔戈期待您的关注!

清朝军队打仗时辫子怎么处理?

提问者想必清宫戏看多了……理所当然地认为,清朝人都是那种前半拉脑袋没毛的“阴阳头”。其实,那种发式是到清朝后期才基本定型的。在清王朝入关之前和入关之后的一两百年时间里,男性的发型一直是处于一个变化过程之中的。

“金钱鼠尾”在清王朝入关之前和入关之初,对发式并没有明确要求,纯属个人偏好。你愿意剃光头也好、愿意留明王朝的长发也罢,没有人会“上纲上线”。在摄政王多尔衮进入紫禁城之后,甚至朝堂之上的汉臣还都穿着明式服装、留着明式长发……后来,在汉奸孙之獬的撺掇下,摄政王多尔衮才以顺治帝的名义下达了“剃发易服”的命令。自此,留什么样的发式才算是正式与是否忠于清王朝挂上了钩。

在此之前,满洲人虽然没有一个明确的发式要求,但出于狩猎、征战的需要,很多满洲人选择了一种相对简洁的发式——“金钱鼠尾”。何谓“金钱鼠尾”?顾名思义,在光秃秃的脑袋上留下铜钱般大小的一块或几块头发,将其变成老鼠尾巴粗细的小辫子。这就是清初要求“剃发易服”时,满洲人要求汉人使用的发式。换了您,您会愿意吗?可难看、可难看了……

这样一种发式,基本上跟光头已经没有太大区别了,又怎么可能会影响打仗呢?从某种意义上讲,这种发式比现在许多人剃的“板寸”还要干净利落!直到清朝中期,这种发式依然还占据了很大的“市场份额”。从现存的清宫画像中我们也能看得出,至少到康熙、雍正年间,这种“金钱鼠尾”还没有消失。

▲请注意雍正帝头上的那圈“细线”

“金钱鼠尾”逐渐变大、变粗或许是受到了汉文化的影响,又或许是满洲统治阶层的审美发生了变化。自清朝中期开始,男性的发式逐渐发生了变化。原来的“金钱”变大了,“鼠尾”也变粗了,但还远没有到后来那种“阴阳头”的地步。其实也好理解,新生事物与传统的斗争是一个长期的过程,不可能一蹴而就,满洲统治阶层也在纠结、也在斗争……后来的这种过渡发式,我们不妨可以理解为满洲统治阶层新的审美与传统审美妥协的产物。

这个时候的这种的发式,其实和原先的“金钱鼠尾”差距并不大,辫子依然非常细,只是比老鼠尾巴粗了一些而已,自然也是不会影响行军打仗的。直到清朝后期,“阴阳头”才出现并逐渐成为了大众的选择。

“阴阳头”会影响行军打仗吗对于旧式步兵而言,发式的影响其实并不大,难道说,在脑袋后面留条辫子就不能在战场上拼杀了吗?比起更远时期的披肩发,编上辫子或许还更加方便一些,不是吗?对于八旗传统的骑兵而言,无论是“金钱鼠尾”还是“阴阳头”,脑门都是光着的,要远比中国男性传统的长发方便很多。在策马奔腾时,脑门上没有头发,也就无所遮挡了。这也是为什么契丹人、党项人当初要秃发的一个重要原因所在。因此,清朝男性的发式是不会对行军打仗造成太大影响的。唯一恐怕就是“阴阳头”的卫生问题了,那么粗、那么长的辫子,丘八们打理起来肯定是非常麻烦的,长虱子、有异味在所难免,好在大家都一样,也就别大哥嫌弃二哥了……

至于晚清的新式陆军、海军,“阴阳头”发式的影响倒是不小,留着长发,一旦发生头部火器外伤,尤其是后半部分,处理起来非常麻烦。因此,在经过了一段时期的纠结之后,清王朝最终还是同意新式陆军可以在一定范围内剪掉脑袋后面的辫子,也算是为了“提升军队战斗力”违背了一次祖制吧。

综上所述,清朝男性的发式一直处于一个不断变化的过程,并不是从一开始就是“阴阳头”。而且,即便是“阴阳头”对于旧式步兵而言,在行军作战方面的影响并不大。对于骑兵而言,更加是有利无害。所以,根本不需要特殊处理,把辫子编起来挂在后脑勺就是了。唯有晚清的新式陆军、海军,“阴阳头”的影响比较大,尤其是在对头部火器伤的急救方面。因此,在纠结了一段时间之后,清王朝的统治阶层最终还是违背了祖制、允许新式陆军和海军有条件地剪辫子了。很多人认为,中国人是在“辛亥革命”之后才剪掉了辫子,其实早在“辛亥革命”爆发之前,新军中就已经有不少人剪掉了辫子。

清朝军队打仗时辫子怎么处理?

要怎么处理?难道要做一套洗、剪、吹再去上战场?

提出这个问题的实质其实是指向了清朝发式,但是我现在可以很明确的告诉你,不管是清前期的金钱鼠尾辫,还是中期的蛇尾辫,后期的牛尾辫,都不影响战斗。

有些人想当然的认为满族留辫子的原因仅仅是为了马上作战,难道汉民族王朝留全发就没有骑兵?打不了仗?

再者,不论骑兵还是步兵,人家都是有帽子的好吧,不管你头发长短,铠甲一穿只露一张脸,你害怕头发掉下来挡住眼睛?尤其是八旗官兵的盔甲,帽盔两翼长到可以覆盖披肩,收束之后只露出面颊,难道你的头发是钢丝,帽盔摁都摁不住?

关于满族为什么要留金钱鼠尾辫,有好多人都解释说为了骑马打仗,对但是不全对。满族先人为女真族,两宋时期的女真人也是以游牧为生,以骑兵闻名天下,但两宋女真人并没有留金钱鼠尾辫,反而是毛发茂盛,还时常不修边幅。

金钱鼠尾辫利用上马作战仅仅是额外收获,并非女真发式变革的初衷。女真族真正开始采用金钱鼠尾辫的时间并不长,最早可以追溯到明万历年间。此时的努尔哈赤整兵经武,一统建州女真。因为大明对努尔哈赤族仇家仇两重压身,努尔哈赤以十三副铠甲起兵,统一建州女真、海西女真、野人女真之后便发布了对明王朝的“八大恨”,宣布对明作战。金钱鼠尾辫的发式正是在努尔哈赤统一女真诸部落之时开始实行。

为何要实行金钱鼠尾辫发式?主要有以下原因:

①:喜好。效仿鲜卑族、蒙古族发饰,尤其是努尔哈赤本人对鲜卑族民族英雄秃发树机能较为崇拜,而秃发树机能前额无发。

②:传统。毛发洁净,身心清爽。游牧民族不比农耕民族,他们要时常迁徙,而且经常外出狩猎,一去几天不见人。追逐猎物、拉弓搭箭,运动量很大,碰到溪流还可以洁净一番,若是没有水源,洁净就会成为一个大问题。尤其是须发洁净,很是困难,于是精简发式成为民族悠久的硬性需求。

③:政治需求。努尔哈赤统一分裂几百年的女真诸部,各地虽然名义上统一,但是对努尔哈赤在心理上还是有抵触心理。为了能够尽快瓦解民族内生壁垒,同一服装、发式成为当务之急。

正是由于这几种综合原因,使得金钱鼠尾辫被女真人迅速接受并且推广开来,女真族空前统一,民族内生壁垒逐渐消除,民族凝聚力不断加强。皇太极继位后,将女真改名为满洲,将国号改为清。

多尔衮时期,满族人迎来了全新局面。多尔衮与吴三桂在山海关外歃血为盟,引清军入关,击败李自成,占领北京城。顺治四年,多尔衮颁布“剃发令”,宣布:“全国官民,京城内外限十日,直隶及各省地方以布文到日亦限十日,全部剃发。”

“留头不留发,留发不留头”。这句在当年响彻大江南北的口号,与中华民族传统理念产生了极大冲击与碰撞,一时间起义不断。

除此之外,清政府还颁布“易服令”,规定:“官民既已剃发,衣冠皆宜遵本朝之制。”汉民族及其他民族的宽袍大袖不得穿着,全部改为满清服饰。这里值得注意的是,满清服饰改革也自努尔哈赤始,最显眼的标志就是箭袖,也就是我们常说的“龙抬头、马蹄扣”。汉民族几千年的衣冠礼被废除,清代男子头上也不能戴冠,只能带帽。

随着发展的需求,清朝发饰也有变化,从前期的金钱鼠尾辫到中期的蛇尾辫,再到后期的牛尾辫,辫子越来越粗,负担越来越重。到孙中山宣布“剪辫令”之后,人们又不愿意将这压迫神经的辫子剪去。从抵制到接受再到保护,辫子已经成为当时中国人精神的一部分,但却成为了历史前进的绊脚石。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。