古代为什么会发生炸营?

我是萨沙,我来回答。

炸营,也叫作惊营。

说通俗点,就是全营(宿营地)因为某些因素的触发,突然出现盲目的集体行动。

最常见的就是,突然全营官兵逃离营地。

这主要出现在高度紧张的军队,尤其是是训练不佳、士气低落或者濒临失败的军队。

萨沙知道的炸营也不少。

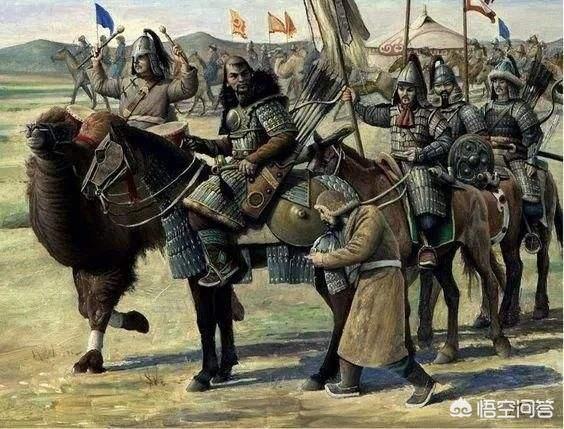

其一,元末蒙古探马赤军

元朝地方的部队,就是大名鼎鼎的探马赤军。

这是以蒙古人为核心,编组大量其他民族精锐士兵的军队,平时用于镇守帝国的各省,镇压地方民变。

搞笑的是,探马赤军腐化速度极快。

到了元末,探马赤军几乎不能作战。

御史大夫也先帖木儿曾集中3万探马赤军,在沙河一线对付红巾军。

谁知道,红巾军还仅仅派了小股部队夜间骚扰,探马赤军就全军大乱。

该军官兵长久不作战,和普通农民军区别不大。

官兵误以为红巾军主力趁夜杀来,军营震动。

一个士兵先逃,带动同营帐其他几十名士兵一起逃,随后其他营帐士兵也跟着逃。

最终,全军无故奔逃,都以为主帅下达撤退命令,只是自己没有受到。

主帅也先帖木儿跑的比其他人都快。

第二天,红巾军惊讶的发现,当面3万探马赤军不见踪影,丢下堆积如山的辎重。也先帖木儿在后方收拢残部,仅剩数千人。

3万探马赤军,一次炸营就自我毁灭了。

其二,清军炸营。

太平军起兵初期,虽多次击败清军,然而在广西的军队只有二三千人。

然而太平军以客家人为主,凶悍好战,敢打敢杀。况且当时他们已经是叛逆,投降也是死罪。

所以在1851年,太平军和清军大将乌兰泰决战,地点广西象州的中平镇附近。

乌兰泰麾下主要是驻守贵州的绿营士兵。

这些士兵久不操练,毫无作战能力。因薪水微薄,他们平时多兼职给人打工,甚至做奴仆,也毫无战斗意识。

此次出征之时,一些绿营士兵不愿意送死,花钱雇佣当地流氓无赖充数。

这些流氓当然不愿意打仗,寻找一切机会逃走。

于是,双方刚一接触,6月10日太平军在凌晨开始攻击。由于清军有炮兵,太平军在正面射击,派出一股部队从侧面突袭清军炮兵营地。

结果,7个太平军战士刚刚冲入炮兵阵地,这里绿营兵不敢搏斗,一哄而散。

炮兵跑了,步兵也趁机跟着跑,中路看到侧翼跑了,也迅速逃跑。

最终,区区7个太平军战士一次突袭,整个营地清军1000多人就全跑了。

太平洋立即尾随追击,抓住跑得慢的清军奋力砍杀,清军更是大溃。

事后,乌兰泰在奏折中写到:“奴才在山下看的甚真,仅止七贼。以一千兵不及七贼,突出情理之外”“查共阵亡大小官员十五员,……共阵亡额外马步兵丁二百四十二名,广州驻防旗兵七名,受伤官兵四十四名”

看看,清军绿营兵就这种德性。

古代为什么会发生炸营?

炸营不光古代有,现代也有,我父亲他就亲身经历过一次炸营,那时候我父亲他们的部队刚打过长江不久,上级领导安排他们的部队驻守南京。一方面清巢国民党残留,维护南京安全。我父亲他们连安排在一个资本家的大院里。当时南京正是夏天。我父亲他是连指导员。当时人员安排是所有的战士都在资本家的大堂屋里休息,他们这些连排干部在过道里开会,因为南京刚解放,有很多事要注意,他们这些干部不敢大意,要连夜部属人员,要保护南京市民和国家财产。他们正开着会,突然从堂屋里听到有人撤着嗓子嗷起来了。那时候都十点多了,早吹过熄灯号了,这是严重违犯军纪的,我父亲和他们一起开会的连排干部气愤的来到大堂屋,一脚踹开门,当时的情况他们这些连排干部,一看都傻眼了,全连一百多个兵,个个腰杆挺的逼直,眼睛瞪着溜圆,都在那里扯着嗓子豪,连气都不换,他们这些连排干部谁也没经历过这种事,没招了,干脆揍吧,那个得手揍那个,一巴掌过去一个战士就被打倒了,可是被打倒的战士很快就直挺挺的站起来了,就像现在电影里们的僵尸一样。他们打了几个人,都是一样的。没办法😭向营部反映,营部也没招,问团里,团里也搞不明白。就这样折腾了有两个小时,那些南京市的市民,爬到屋顶上,墙头上,还有树上。乱祷告,说什么共产党的部队就是利害,难怪把国民党八百多万精兵没几年都消灭了。你们看看。共产党的部队有法术。

古代为什么会发生炸营?

炸营就是在两军对垒时,突然而来的崩溃。我先说几个明末的例子,再谈谈炸营的原因。

例一,崇祯十四年八月的松锦会战。

洪承畴率领八镇十三万明军,皇太极亲自率领八旗主力和朝鲜、蒙古援军,在锦州、松山一带决战。

皇太极截断明军的粮道,松山的粮草只够几日食用,洪承畴决定破釜沉舟,全力出击,速战速决。但各位总兵官认为应该向宁远方向退却。洪承畴大怒,认为一旦退军,一切不可收拾,而拼死一战,还有一线生机。所以决定第二天兵分两路,与清军决战。

当天夜里,总兵官王朴、吴三桂率先带兵奔逃,其他明军各部立刻跟随。清军趁势掩杀,处处截杀。明军完全崩溃,自相蹂践,炸了营。

那个悲惨的夜晚,洪承畴对局面失去控制,但还是放手一搏,留下少数兵力守卫松山,剩余军马冲击清军,结果遇挫。

那一战,十三万明军中只有曹变蛟、王廷臣率领的一万多人跟随洪承畴进入松山,五万将士被杀,其余奔散,损失惨重。

例二,崇祯十五年五月,在第三次开封围城战期间,发生了著名的朱仙镇会战。

明军方面的总兵力接近二十万,对外号称四十万,由丁启睿、杨文岳两位督师和左良玉、虎大威、杨德政、方国安等几位总兵官率领,左良玉的人马是其主力。农民军方面,李自成、罗汝才率领的人马号称一百万。

《豫变纪略》记载,双方激战多日,死伤惨重。官兵缺粮、断水,各部之间矛盾重重。李自成方面的形势也不好,已经开始谋划撤兵。

转折点出现在五月二十二日这一天,督师丁启睿下令第二天决战,左良玉反对。当天夜里二鼓时分,左良玉率先向襄阳方面撤退,他的部下鼓噪奔突,冲向其他明军的营地,顺手抢夺骡马。

各营明军不知什么状况,争相逃走,顿时一片混乱,也就是炸了营。凌晨时分,农民军大队人马顺势掩杀,同时预先派出大量人员,在左良玉必经之地挖出大沟,宽和深各约五米,长约百里。

左良玉的军队被截断去路,后有追兵,顿时大乱,互相践踏。左良玉聪明反被聪明误,精锐部队损失大半,元气大伤。官军整体损失惨重。

例三,崇祯十六年九月的郏县之战

孙传庭率领明军迎战李自成,正赶上雨季,明军粮草不继,将士们饿着肚皮进军。而农民军深沟高垒,不肯主动出战,同时派出轻骑,绕到汝州一带抄袭官军的粮道。

九月十七日,汝州的官军发生兵变,谣言四起,《豫变纪略》中记载,九月十七日的夜里官军崩溃,兵找不到将,将找不到兵,各自奔逃,各营之间产生连锁反应。李自成全力追击,官军一天之内奔出了几百里。

上面的三例,都是一夜之间的崩溃,都能归入炸营,其中的原因,有这样几个方面:

第一是在双方势均力敌、相持不下的情况下,将士们士气低落,稍有风吹草动,便会发生炸营。前面三例中,都是大敌当前,松锦大战和郏县会战中,明军都有粮草的危机,朱仙镇的明军也有缺粮、断水的问题,而且三例当中,高层指控之间严重分歧,很容易引发崩溃。

第二,是在形势混沌不明,信息传递不畅的情况下。前面三例的炸营都发生在夜晚,士兵来源不同,分属不同的将官,居住不同的营地,互相之间沟通不畅。一有异动,在形势不明的情况下,军纪不严的那部分最先奔逃,然后恐慌情绪快速传染。

第三,有序的行动往往引发无序的炸营。松锦大战中,王朴、吴三桂率先南撤,是有计划的。左良玉在朱仙镇率先撤离,也是有预谋的。但是,他们的有序运动却给友军带来困惑和疑惑,引发混乱。这种混乱反过来冲击了那些有序的行动,加上对手的冲击,导致无法挽回的混乱。

古代为什么会发生炸营?

我是【今古言堂】,感谢题主的邀请,这个问题我来答。

从古至今,战争就一直伴随着人类文明的发展。

数千年来,有无数的战争爆发,也有无数的战争湮灭。

曾经盛极一时的王朝随着战争而灭亡,也有着弱小的国家随着战争而兴起。

两军交战,不仅仅是士卒之间力量的搏斗,更是将帅之间智计的比拼。

但在战场上,有一种情况是交战的任何一方都不愿意面对的,那就是“炸营”,也被称为“营啸”!这是一种夜间经常发生的不可预测的军事混乱局面的统称。

那么为什么古代战争中,军队会发生“炸营”呢?

那么今天,今古就为大家好好讲讲“炸营”发生的原因。

首先,古人的饮食习惯使得军队在夜间几乎都成为瞎子我们现代人很清楚,要想在夜间具有一双视力非常好的眼睛,那就必须摄入大量的维生素A。那么维生素A又大多从何而来呢?

由于维生素A主要存在于胡萝卜和动物内脏中,尤其是动物内脏的维生素A吸收效率最高。但是由于古人的饮食习惯大多是不吃这些动物内脏的,所以军队的士兵大多到了夜间,没有足够光线的情况下,就是一群瞎子。

而人在什么环境最为恐惧,没错,就是在黑暗中,尤其是伸手不见五指的黑暗中最为害怕,这也是炸营发生最主要的原因所在。

其次,古代军队训练水平使其纪律性难以保证由于古代军队的训练水平较现代军队而言远远不如,这就使得军队的组织和纪律性大多不强,这就使得军队在夜间的活动一旦发生突发事故,如敌军夜袭或突发火灾等情况,非常容易使部队在夜间出现混乱的局面。

同时,由于缺乏组织及纪律性,在黑暗中,这些处于绝望边缘的士兵,大多会被这些被混乱的信息引导,出于自身的安全考虑选择拿起武器保护自己,甚至会及不理智的肆意砍杀,这就很容易杀伤自己人,这也是炸营的最主要伤害。

结语可以这么说,炸营最可怕的其实还是军队士兵对自身无法控制环境的恐惧所产生的,在这种环境下,由于古代军队落后的军事管理模式,使得军队的组织纪律性在夜间,存在极大的缺陷。也只有到了现代,营养均衡的军队,提升了夜视能力,并以较高的组织纪律性才得以将炸营这种现象给予杜绝。

我是【今古言堂】,喜欢我的文章,可以关注我!

古代为什么会发生炸营?

“炸营”的意思并不是“把营地炸了”,而是专指军队营地发生无明确原因的骚乱甚至暴动,时间一般为夜晚。“炸营”是形象化的称呼,又称为“营啸”。

关于炸营的实际记载其实并不多,而且多为野史,但可以肯定炸营事件是存在的。比如《晋书·谢玄传》所记载,苻坚率百万大军列阵淝水,谢玄带领八千精锐渡水作战。因为出其不意,导致苻坚大军忽然大乱,互相踩踏、投水溺死、丢盔弃甲、四散而逃,也成就了“风声鹤唳”这个经典成语。

炸营的本质,就是精神紧张的士兵,因为意外事件集体慌乱,导致军营混乱的事件。这在古代军队中,是很正常的事情。

首先,古代的农业人口占大多数,长期接受训练的职业军人非常少。一旦发生战争,缺乏训练的临时征召士兵,占据军队的大多数。在前线作战的时候,毫无经验的士兵往往心理压力极大,精神高度紧张。

尤其是在夜间,古代照明手段有限,数万人甚至数十万人的营地,一旦有意外事件,黑暗之中难以控制,也就会发生炸营的情况。其实想象一下也就知道了,一个没有经过多少训练的士兵,白天刚刚参加一场血战,晚上闭上眼睛就是血肉横飞的场景,好不容易睡着了,忽然听到旁边人一声大喊(或许仅仅是做噩梦),迷迷糊糊的很可能以为敌人来袭,会赶紧拎着兵器往外冲……看到这种情况的人,会以为发生了什么大事,也开始骚乱,事情就难以控制了。

不要说古代军营,就算是现代社会,也容易出现“炸营”。

我们经常能在新闻中看到,在人流密集的地方,最容易引发混乱。(一片混乱的时代广场)

今年8月6日,美国时代广场忽然一片混乱,人们四散而逃,场面非常混乱。一名当时在现场的女性接受采访时说:“当时的时代广场上人们惊慌失措,四散而逃,尖叫声和哭喊声不断,不明情况的我和朋友们也只能跟着逃跑。”

实际情况是,一辆摩托车驶过,引擎声被误认为枪击,导致了这场大混乱。

包括一些踩踏事件,也明显是因为群众的慌乱,才导致事件产生严重后果。这是一种很正常的心理,很少有人能够在混乱之中保持冷静。

所以,古代发生炸营,是正常的现象。

古代为什么会发生炸营?

欢迎打开历史宝藏。

炸营这个词,并不是很常见,但是对于一支队伍来说,炸营是很危险的。炸营其实并不是用火药把营地炸了,而是军营中突然出现一些骚乱。所以又称为“惊营”、“营啸”。这两个词就很好理解了,就是因为某些不可知的原因,突然军营里的士兵受惊骚乱。这种现象,多发生在夜晚。其实很容易理解,身处战场,在古代没有什么先进的照明工具,就靠火把,影影绰绰的,宿身荒郊野岭,本来这个环境就是比较让人不习惯的。

还有战争的压力,不知道哪一天,人头都不在了,所以身处军营中的士兵,尤其是在作战情况下,心理压力是很大的,精神高度紧张。这时候如果有士兵恐惧呼喊,就很容易引起连锁反应,一群人跟着喊,然后整个营地就沸腾了,所以“营啸”这个词还是很形象的。古代的战争中,经常有趁夜偷袭的战术,所以晚上并不一定就是安全的,士兵们睡觉,也需要睁一只眼闭一只眼,精神紧张状态下,彼此联系也不方便,有什么风吹草动,通讯只能靠喊,这种喊叫,很容易就会变成一个导火索,让兵营沸腾。

所以一旦出现炸营的现象,对于敌人来说,这也是个难得的机会,可以趁机偷袭。

更有厉害的将军,可以通过计谋,让敌营炸营,从而取得战争胜利。

更多历史类原创内容,欢迎关注@历史宝藏。内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。