曹操手下的五子良将于禁,被关羽打败后去哪了?结局是怎样的?

我是萨沙,我来回答。

于禁是曹操麾下的三朝元老。

早在曹操起家的时候,于禁就跟着曹操。

曹操之前没有地盘,第一块地盘就是兖州。

当时兖州刺史刘岱被黄巾贼围攻杀死,济北相鲍信邀请曹操一同去报仇。

于禁就是鲍信的部下。

然而鲍信孤军深入,被黄巾贼杀死,部署和兖州都归属了曹操。

曹操击破兖州的黄巾贼以后,第一次有了自己的地盘,同时收编黄巾俘虏形成了大部队。

当时于禁就已经是个将领,被曹操重用,成为军司马。

也就是说,曹操起家的时候,于禁就是重要大将了。

随后无数次战争,于禁表现出色。打陶潜,打吕布,打袁术,打张绣,打刘备,打袁绍等等,于禁都有很大功劳。

于禁平时治军严格,军队战斗力强,军纪好。但于禁为人不太合群,不属于任何派系,所以在曹军将领中口碑不好。

在讨伐张绣时,曹军被张绣突袭打败,各部仓皇逃窜。只有于禁的军队稳如泰山,有序后撤。

撤退同时,于禁发现夏侯惇收编的黄巾贼青州兵,四处趁机烧杀淫掠,破坏曹军的名声,就将这些人杀了一批。

由此,曹军将领纷纷向曹操告黑状,说于禁反叛了,投靠张绣。

曹操也高度怀疑。

但于禁不去解释,反而按兵不动,随后趁着张绣部队追击上来的机会,将敌人击溃。

由此才获得了曹操的信任。

可以说,于禁是一个优秀的职业军人,可以不回拉帮结派,在曹军中混得不好。

好在还有曹操赏识,赤壁之战之前于禁就是虎威将军。

于禁的悲剧是在襄樊之战。

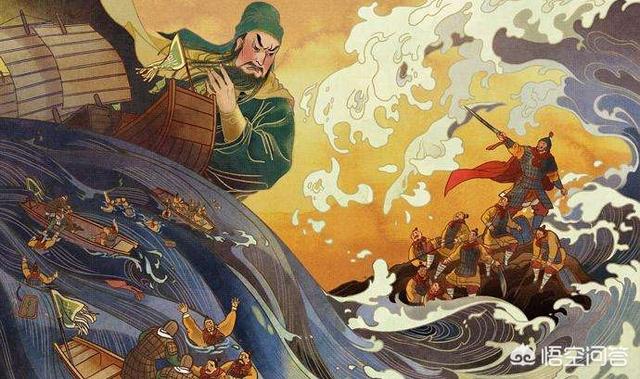

219年,关羽猛攻樊城的曹仁,于禁奉命率军救援。

谁知道,当时秋季暴雨导致汉水暴涨,形成大洪水。

于禁他们都是北方军队,对于南方的水文不了解。

于是,于禁的3万军队被洪水切割成很多块,没有粮食,没有退路,无法做战。

关羽还派兵乘船不断袭击,于禁当时自己逃走自然是可以的,他还有几艘小船。

但为了3万部下有条活路,最终于禁向关羽投降,部下被收编。而庞德不投降,被关羽活捉后斩首。

不过关羽也没有为难于禁,将他交给东吴,东吴又将他送回魏国。

当时曹操已死,曹丕性格偏激,对于于禁很是不屑。

他故意用关羽战克、庞德宁死不屈、自己却屈膝乞降之状的壁画,来侮辱于禁。

见皇上都如此,本来就仇视于禁的大小官员也来落井下石,讥笑不已。

于禁羞愤交加,很快就病死了。

更倒霉的是,于禁死后被封为厉侯,厉字带有灾祸的意味。

就算死了,也没有好结果。

曹操手下的五子良将于禁,被关羽打败后去哪了?结局是怎样的?

末将于禁,愿世代为曹操赴汤蹈火!

作为曹魏“五子良将”之一的大将军于禁,跟随曹操征战沙场,立功无数。

讨伐黄巾军一战中,于禁擒贼先擒王,一人一骑,单刀取敌方头领的首级,迫使敌方全部兵将缴械投降。

讨伐袁术一战中,于禁风行电照,连斩四位袁家大将,立下赫赫战功。

官渡之战,于禁固守大营,袁绍率大军连攻数次均不能攻克,随后,于禁又组织攻势对袁绍的侧翼进行攻击,招降近千敌方兵勇。

于禁屡立奇功,从严治军,在军中威信极高,深受曹军兵将的爱戴,曹操对于禁也是颇为信任。 俗话说“前篱笆放猫,后篱笆养狗”,人生从来都是立功难,守义更难。

建安二十四年,于禁、庞德在襄阳败于关羽之手,庞德宁死不屈英勇就义。

而于禁却投降关羽,晚节不保,曹操得知追随自己半生的老将于禁投降后,对其万分失望。

太祖闻之,哀叹者久之,曰:“吾知禁三十年,何意临危处难,反不如庞德邪!”——《三国志》吴国大将吕蒙攻破襄陵打败关羽之后,于禁又成为了吴国的战俘,于禁投降的行为受到了吴国将领虞翻的屡次侮辱,于禁也时常因为心怀愧疚而以泪洗面。曹操死后,曹丕篡汉称帝,孙权对曹丕俯首称臣,战俘于禁被遣返回魏国,魏国上下均认为于禁是一个贪生怕死的叛徒,处处在背后戳于禁的脊梁骨。

曹丕表面上对于禁既往不咎,但暗地里却设计侮辱,曹操忌日当天,曹丕命人作了一幅“庞德就义,于禁投降”的画,挂在了曹操墓前,于禁看到画后羞愧不已,自觉已经无颜在立于天地之间,几日后于禁死亡。

会孙权禽羽,获其众,禁复在吴。文帝践阼,权称籓,遣禁还。帝引见禁,须发皓白,形容憔悴,泣涕顿首。帝慰谕以荀林父、孟明视故事,拜为安远将军。欲遣使吴,先令北诣邺谒高陵。帝使豫於陵屋画关羽战克、庞德愤怒、禁降服之状。禁见,惭恚发病薨——《三国志》吕思勉老先生,曾经给爱好中国历史的师范大学学子们提过一个介意,吕思勉老先生说,读史要读出自己的看法与主见,即:“读史要有骨头”。

深受曹操信赖,且功勋卓著的于禁,真的会投降关羽吗?

于禁只带几千人就敢进攻袁绍上万大军的侧翼,如果于禁是一个贪生怕死之人,他何故要在战场上拼死搏杀,九死一生呢?

难道是贪图荣华富贵?投奔了刘备“好处大大地”?

我认为,于禁是为了保住手下三万大军的性命,才逼不得已忍辱投降,然而史书无情,功过自有后人评定。

禁等为水所没,非战守之所失——司马懿于禁,站在百万军中,手持战刀,擂鼓震震,胸怀着辅佐曹操吞噬山河的梦想,那是什么气势?

一场始料未及的战败,他变成了任人宰割的背叛者… 待他归国时,曹操以逝,一切变得物是人非,再往前的下场只有死。沮丧吗? 什么是忠诚?什么又是大义?无非就是掌权者的无病呻吟。

留恋它,就是一种高度近视。

于禁的下场是悲惨的,但是不负光荣。

于禁最识大体,只为国家争胜负,不为一身辨曲直,真良将也——李贽我的耳畔仿佛回响起《镇魂街》中,于禁将军向曹操的在天之灵喊出的那句肺腑之言:“末将于禁,愿世代为曹操赴汤蹈火!”

霎那间,天与地,哭的有情有义。

曹操手下的五子良将于禁,被关羽打败后去哪了?结局是怎样的?

于禁,字文则,泰山锯平人。原本是济北相鲍信的部将,鲍信在与黄巾军交战时战死后,于禁跟了曹操。后来在张绣之乱时,于禁敢于斩杀不守军纪的青州兵,受到曹操称赞,被称为“世之良将”。

于禁带兵军纪严明,深得曹操器重,是曹操麾下外姓将领中唯一一个假节钺的人。不过,由于于禁军纪太严,于禁不太招人待见。实际上,于禁整个晚年都挺不招人待见。

建安二十四年,关羽率大军攻打曹魏的襄阳和樊城。当时襄阳守将是吕常,樊城守将是曹仁。曹操派于禁督率三万大军救援樊城。当时正值秋雨时节,汉水暴涨。关羽利用河水暴涨的机会,水淹七军。魏军全军覆没,庞德拒不投降被杀,而于禁则投降了关羽。曹操听到这个消息感叹到:于禁与我相识三十年后,没想到面临险境,还不如庞德。

不久以后,关羽兵败麦城,于禁又归降了东吴。孙权将于禁待为座上宾,这引起东吴其他文臣武将的不满,心想一个败军之将,受此礼遇何德何能。

没多久曹操去世,曹丕即位,孙权称臣,于是又把于禁送还给曹魏。于禁回到曹魏后,曹丕表面上对于禁表示了慰问,又封于禁为安远将军,但是实际上,曹丕对于于禁接连投降蜀汉和东吴很不满,不仅是曹丕,于禁本来就人缘不好,再加上这一连串事情,满朝文武都对于禁指指点点,后来于禁拜谒曹操的陵墓时,曹丕命人画关羽战克、庞德愤怒、于禁降服之状,于禁见到后,羞愧不已,没多久就病死了。死后被追谥为厉侯。

曹操手下的五子良将于禁,被关羽打败后去哪了?结局是怎样的?

作为曹操手下五子良将之一,于禁,算是最早一批跟随曹操南征北战的部将了。在曹操众多部将里面,于禁是外姓将军里面唯一一个能够

假节钺的人了,可以说是深得曹操器重。

但是就是这么一个忠心的部将,最后竟然投降了关羽,甚至还不如刚投降曹操不久的庞德,庞德还能够誓死不降,而跟随曹操三十多年的于禁却投降了?

当听到于禁投降关羽后,曹操不禁哀叹:

“于禁与我相知已有三十年,怎么面临险境,反不如庞德乎?”

于禁的投降,可以说让曹操彻底伤了心。如果说于禁是刚刚跟随曹操不久的,曹操也不会有这么多感慨!更甚的是,和誓死不降的庞德一比较,于禁的贪生怕死的形象便油然而生。

关羽兵败麦城后,被关押在江陵的于禁,被东吴的吕蒙给放了出来,不过没放他回曹操身边,而是把他带到了东吴。有一次于禁和孙权骑马并行,让东吴大臣虞翻十分不满,于是大骂:

“禁败数万众,身为降虏,又不能死。北习军政,得禁必不如所规。还之虽无所损,犹为放盗,不如斩以令三军,示为人臣有二心者。”

言外之意,就是劝孙权斩了于禁这个不忠之人。不过孙权并没有,反而喝斥虞翻。

公元220年,曹操病逝,曹丕篡汉称帝,建立魏国。第二年,孙权向魏国称臣,为表示诚意,他便把于禁遣回了魏国。

回到魏国的于禁,自然是让曹丕不喜。不过由于魏国刚刚建国,加上于禁又是魏国的元老之臣,于是任命他为安远将军。其实就是一闲职,是曹丕看到他有功劳的份上,以表安慰。

但是你以为就这么完了吗?不,曹丕不会让这个曾经的“叛徒”这么悠闲,他给于禁一个活儿干:你不是我老爸的爱将吗?这样吧,你去我爸的陵墓去当了守墓将军吧!

这等于就给于禁判了一个“死刑”。潜台词就是你以后就在那儿孤独终老吧。这也还不算完,为了羞辱于禁,曹丕特意在陵墓外画了一副图,啥图呢?关羽水淹七军、庞德誓死不降、于禁卑躬屈膝乞降之状。这不就是打于禁的脸吗?

不久之后,于禁羞愧郁郁而终。人既然死了,生前的一切就不计较了。看在以前的份上,曹丕追谥他为厉侯,也算是得了个善终。

曹操手下的五子良将于禁,被关羽打败后去哪了?结局是怎样的?

末将于禁,愿为曹家世代赴汤蹈火。

于禁的结局很悲哀,忧愤惭愧发病而死,还被给予恶谥厉侯,在这一点曹丕的做法就很不厚道,曹操得知于禁投降只是惋惜悲伤,但曹丕却采用心理压势逼迫于禁,客观上使于禁死亡。黄权投魏,刘备甚待之家人,还认为是自己对不起黄权,于禁投降却受到关羽、虞翻、曹丕等人的羞辱,于禁也算一代名将,对曹魏的建立有着汗马功劳,跟随曹操征战几十年,也是曹魏阵营少有的可以独领一军的外姓将领,于禁奉法行令,最号毅重,只可惜晚节不保,但我始终相信于禁投降不是怕死,而是另有原因,毕竟一个几十年坚毅稳重的人在官渡之战都没有投降强大的袁绍,又怎会无故投降关羽了,尽管他已经兵败被擒,所以我宁愿相信于禁是为了手下士卒而降

(曹操得知于禁投降后,说了一句话:吾知禁三十年,何意临危处难,反不及庞德邪!三国志里面还这样记载,惟庞德不屈节而死,说明其他人都降了,庞德不投降我认为一是曹操待他及好,不好意思叛变;二是故主马超在刘备阵营,在投降就愧对故主和曹操,面子上过不去三是庞德本身就坚贞刚烈。其他人都可以投降,唯庞德不能降,唯死已证忠义。正是这样的对比让人不能理解,也更让人看不起于禁,包括三国志作者陈寿,用了一句于禁最号毅重,然弗克其终来评价于禁,相必也是在这样的对比下得出的结论)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。