历史上重达300斤的福王,真的被煮成肉汤了吗?

福王不是重达300斤,是重达360斤,按他的前半生,还真对得起福这个字。

福王朱常洵是万历皇帝的第三子,他的母亲是万历最宠爱的郑贵妃,爱屋及乌,万历对朱常洵极其宠爱,一心想让朱常洵当太子,问题是皇后虽然无子,万历曾一时兴起,临幸了一位宫女,而这位宫女则生下了他的长子朱常洛。

万历想违祖制,越过朱常洛,立朱常洵为太子,引发了“国本之争”。大臣们不答应,轮番轰炸,给万历上课,争国本事件,前后长达十五年,万历皇帝心力交瘁,最终只能立朱常洛为太子,为此他发了驴脾气,二十多年不上朝,好在明代有一套体制,皇帝不上朝,国家照样能运转。

万历不得不立朱常洛为太子,朱常洵为福王,心里觉得亏欠了朱常洛,除了江山,啥都给朱常洵,正常封了王要就藩,可是万历舍不得,一直把朱常洵留在身边,朱常洵结婚时,花费了三十万金;结了婚没有理由不就藩了,他给朱常洵营造洛阳府邸,又花费了二十八万金,都是常制的十倍以上。万历大肆派遣税吏、矿使,收缴了很多额外的税赋到内库(皇帝的私人小金库),数额达亿万计。这些钱,除了一部分用于“万历三大征”的军费之外,将大部分都资助了福王。

河南因为离京城不远,又相对富庶,是明朝藩王的聚集区。全省一共7位藩王。这些王爷的待遇是有明朝法律规定的,丝毫少不得,这些费用都是通过税收,从百姓身上巧取豪夺而来,河南财政早是不堪重负,还要应付福王这样皇帝特别关照的大爷,百姓苦不堪言。

当然福王也不是什么好东西,《明史》记载,福王就藩后,“日闭阁饮醇酒,所好惟妇女倡乐”,这就是一个被宠坏了的衣食无忧的公子哥。他通过土地兼并,大量占有了本应属于民间的良田。大肆搜刮地方财富富可敌国,而当地的老百姓却是越来越穷困。正所谓是“耗天下以肥王,洛阳富于大内”,福王被称为肥王,不仅是因为他胖,更是指他搜刮民脂民膏,富得流油。

一个王朝的兴衰,绝对是有迹象可循的。很多人说大明亡于万历,是有一定道理的。明朝末年连年灾害,百姓流离失所,而边关战乱不断,士兵连军饷都没有,福王奢靡享乐,与民争利,如何能不引起民怨?当时南京兵部尚书吕维祺曾多次向福王建言,请他开仓放粮,支援军饷、赈济灾民。可是福王不为所动,所以当李自成的起义军攻打洛阳时,城内的饥民们一呼百应,里应外合,洛阳城被迅速攻破。

福王的王妃邹氏及世子朱由崧逃往怀庆。而福王因为太肥,跑不动,无法逃跑而躲入迎恩寺,但很快被李自成的起义军搜到。

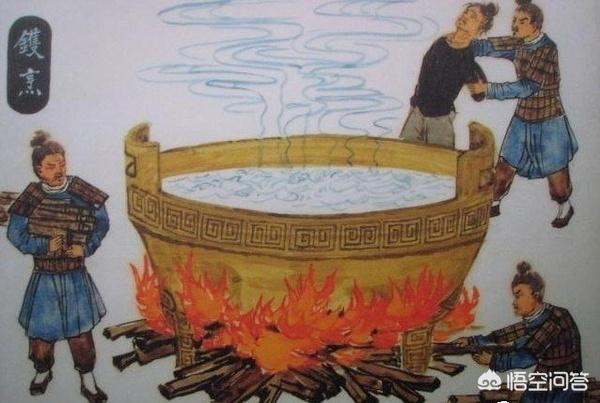

据说李自成命人将朱常洵和几头鹿在一口巨锅中煮,让将士们共享这“福禄宴”。农民军很痛恨这些为富不仁的大官,便持刀将朱常洵轻刮细剃,除去毛发与指甲,又用药水灌肠清理粪便。众人们从洛阳郊外抬来一口“千人锅”立于王府大院,锅中加水与调料后,将朱常洵和几只剥了皮的鹿投入锅中。

锅中三百多斤的朱常洵扑腾着,一边喘着粗气,一边大声嚎叫,甚为凄惨。围观的众人兴高采烈,耐心等待这“福禄宴”开席。一个时辰后,煮得烂熟的朱常洵及数只鹿已被几千兵士吃入腹中,成为李自成犒劳大家的美味。

秦汉时期有烹刑,把整个人扔进大锅给煮了。但是食用不太可信,这个说法有污蔑李自成残暴之嫌,数只鹿再加300斤人肉,加大量的水,正常不可能有这么大的锅。数千将士进食肉汤,显然也不太可能。

对于福王的死法,明史有记载:“自成兵汋王血,杂鹿醢尝之,名‘福禄酒’”,李自成是用鹿肉蘸福王的血一起饮用。

《明史.福王常洵传》中,福王遇害又出现了这样一个细节:福王被杀,两名承奉伏尸痛哭,贼军驱逐他们离开。他们却挣扎着哀号道:“王死某不愿生,乞一棺收王骨,粉无所恨。”也就是说福王被杀,他的承奉也就是侍从,不忍心他暴尸荒野, 冒死向义军求得了一具桐木薄棺,将遗骸装殓。这才让福王得以安葬。

而在福王儿子朱由崧的记载里,福王是战败被俘,骂贼后英勇就义,这就是给他爹脸上贴金了。大概率是李自成杀了福王以后,把他的血滴入酒中饮用。百姓痛恨福王,演变成把福王和鹿肉一起炖了。

很多人说明史不可信,单就福王被杀而言,我认为是可信的,满清入关,打的旗号就是为大明皇帝报仇,李自成如果煮食了福王,更能证明李自成的残暴,这样的内容,清朝都不写,恐怕只能说明真的没发生过。

历史上重达300斤的福王,真的被煮成肉汤了吗?

福王朱常洵,那可真是享了一辈子的福,作为万历皇帝第三子的他,深受父亲宠爱,甚至想要把他大哥朱常洛踢开,立他当太子。

皇帝同意,可大臣们不同意,万历皇帝与大臣们进行了旷日持久的国本之争,最后万历敌不过大臣们的口水仗,只得立长子朱常洛为太子,这就是后来的明光宗。

明光宗命苦啊,当皇子时不受宠,当皇帝也只当了一个月就挂了,相反,他弟弟福王那是人如封号,有福。

朱常洵被万历皇帝封到了繁华的中原之地,就藩洛阳,父亲去世后,他也识趣,只做自己的藩王。很快哥哥也挂了,两个侄子相继上位,到崇祯帝时,朱常洵的地近位那叫一个尊贵,没人敢惹他。

朱常洵又从小娇生惯养,没了政治追求,就只能终日沉湎酒色歌舞,如此铺张,自然需要大量钱财,福王对当地的剥削可以想见。

与福王的奢侈天壤之别的人王府外的黎民百姓,由于中原连遭大旱、蝗灾,起义军四起,朝廷的税收愈发繁重,奢靡的朱常洵成了百姓乃至军队眼中的肥肉,而朱常洵却一点也不担心。

崇祯十四年(1641年)正月二十日,洛阳城破。

民间传说中福王重达三百余斤,最终被李自成下令混合鹿肉煮成了“福禄(鹿)宴”,犒赏三军。

其实这只是传说罢了,正史并无福王被煮掉的记载,而清朝一向遍地起义军,如果有这事,《明史》中不应该没有任何痕迹。

按《明史》记载,福王与女眷躲入郊外僻静的迎恩寺,并在此被杀,其世子朱由崧弃城逃走,日后被明臣迎立南京,即“弘光政权”。

而《大明福忠王圹志》已经出土,按其记载,朱常洵是被起义军处死的,死后尸体仍存,没提到被烹杀。

综上,福王朱常洵没被煮成肉汤。

历史上重达300斤的福王,真的被煮成肉汤了吗?

福王朱常洵是万历皇帝第三个儿子,他的大半生很幸福,还真对得起福王这个封号。

万历皇帝对待后宫的嫔妃有着两副面孔,对待郑贵妃,百依百顺怎么看怎么喜欢,整天都是笑嘻嘻的;对待生下皇长子朱常洛的王恭妃,则是怎么看怎么讨厌,始终板着个哭丧脸。

原因就在于万历皇帝的皇长子的诞生出自一次意外,年轻的万历皇帝去母亲李太后宫中请安,在等待母亲的过程中,一时按耐不住,临幸了一个姓王的宫女,然而,完事以后,万历皇帝向我们展示了一个明代渣男的标准操作,提起裤子就不认人了。

然而没有想到的是,在那个没有有毓婷放心爱的年代里,少女竟然意外怀孕了,这个宫女居然在和皇帝春风一度之后怀上了龙种,终纸包不住火,太后娘娘知道了这件事情,对于急着抱孙子的老人家来说,简直就没有比这个更好的消息了,可是万历皇帝却不乐意了,这就意味着他在母亲面前循规蹈矩的人设彻底崩塌了。

为此,他特别不待见这个破坏他形象的女人,对待郑贵妃和王恭妃这两个他生命中的重要女人,截然不同的态度也影响到了两人的儿子身上。

福王的童年和成年都非常幸福。万历皇帝爱屋及乌,特别宠爱朱常洵这个三小子,甚至一度想立他作为太子,为此他和前朝的大臣们展开了长达15年之久的角力,然而,此时的文官集团的力量已经不是皇权所能抑制,在经历了300多位官员会打屁股被被罢官被解职之后,最终随着李太后出面,国本之争终于尘埃落定,皇长子朱常洛成为了大明帝国的皇太子。

既然太子的名分已经花落别家,爱子狂魔万历皇帝打算在其他的方面补偿。他册封朱常洵为福王,他的封地在河南的洛阳。然而,福王没有按照祖制马上就去封地,而是仗着父母的宠爱,赖在北京。

万历皇帝也由着他,等到朱常洵结婚的时候,竟然足足花费了三十万两白银。作为一个现代人,可能是贫穷限制了我的想象,我真的不知道这三十万是怎么花的,难道是婚礼上请来的冰冰助阵吗?实在太奢侈了,我真为明思宗崇祯皇帝感到不值,这个一分钱恨不得掰成两半用的皇帝如果有这三十万两白银可以做多少事情,很有可能将扭转乾坤,改写历史。

可是万历皇帝30万两为了爱子的一个婚礼就这么如流水般的花掉了。

如此奢侈的婚礼让很多人看不下去,朝廷中许多大臣以此为借口,要求福王去封地就藩。都已经成家了,福王终于没有借口再赖在父母的身边,只能去洛阳上任。

然而,为了让这个最喜爱的儿子在远离父母的地方吃得好,穿的暖,生性吝啬的万历皇帝这一次可谓是大出血,赏赐数万顷良田,还给了他四川的茶税,以及淮盐。

这个福王来到了洛阳之后,没有父母的监管,于是尽情的放飞自己,大吃大喝,多吃多占,体型从微胖界一举跃入了肥胖界。福王完全继承了他老爸万历皇帝一毛不拔的铁公鸡性格,当天下形势糜烂,崇祯皇帝左支右拙之际,他依然天天醉生梦死。

有明军来到河南与起义军作战,这些部队说白了就是来保卫他这个河南最大的地主的,然而,他没有这个觉悟,面对这些衣衫褴褛的士兵,他一分钱的犒赏都没有,这让那些食不果腹的士兵们非常不满,士兵们饿着肚皮打生打死保护你,而你这个王爷却守着金山一毛不拔,太令人气愤了!军心如此,谈何战斗力?

不出意外的,很快这些部队就溃散了。洛阳暴露在义军的枪口之下,福王再也不能享福了,面对泼天富贵却无福消受。面对敌人的刺刀,此时的福王才看清了形势,不得不拿出大量的财帛来犒赏三军,然而这一切都晚了,李自成的军队很快就攻破了这个古都,福王被活捉,有可能觉得这个300斤的胖子是个累赘,福王被当场杀死。

福王死亡之后出现所谓的福禄宴,这种可能性并不特别大,有记载在福王的部下哭诉之下,农民军允许他们找了一口棺材埋葬了福王。 由此可见,至少他还保留了骨骼相对完整的全尸,至于有没有皮肉被割掉,值得猜疑。

至于福王被李自成做成了福禄宴这个传说,是因为福王的母亲郑贵妃,福王本人以及他的儿子弘光皇帝实在口碑太差,民间的口头文学家给他编排的故事,这个恶心福王的段子很有可能在当时控制舆论的东林党人的有意传播下,成为了全国皆知的秘密。

东林党人这一石二鸟之计,玩的实在太6了,通过这个故事,既能够打击传统政敌福王一脉,同时,还通过这个广为流传的故事,来渲染起义军的残忍,只可惜东林党人在政治斗争方面花费了太多的精力,对于乱世之中最重要的军事却一窍不通,这个精于内斗的政治团体对于大明朝亡天下,才真正负有不可推卸的责任。

历史上重达300斤的福王,真的被煮成肉汤了吗?

历史上的福王朱常洵是让万历皇帝头疼的一位,万历皇帝不理朝政的原因或多或少都与这位十分喜爱的皇子有些关系,若非大臣门的百般阻挠,想必福王还是有可能继承大统的。而见于野史中的“福禄酒”让这位大明亲王成为了千古笑柄谈资,一方面体现了李自成的残暴不仁,一方面体现了福王的昏庸,但目前的文献正史中,还证明不了这一说法,根据正史的记载,福王死于义军不假,但被做成肉汤则是子虚乌有。

肉汤之说朱常洵是万历皇帝的第三子,备受万历皇帝喜爱,还曾一度要立朱常洵为储君,但大臣门反对声音比较大,碍于舆论压力,此事也就作罢了。但这场万历年间的“国本之争”让皇帝和内阁两败俱伤,皇帝即憋屈又气氛,干脆就不理朝政了;而内阁首辅四人(申时行、王家屏、赵志皋、王锡爵)被逼出阁,一百多中央和地方官员被罢官、解职或者发配处理。后来郑皇贵妃涉嫌谋换太子朱常洛一案,福王受牵连,但万历仍旧没有处理福王,只是令其就藩,如此惩罚还在郑皇贵妃的操作下没有落实,可见万历对于朱常洵的宠爱。

到崇祯帝时,朱常洵算是老一辈最受宠的亲王了,因此也备受朝廷尊敬。养尊处优的朱常洵自然也就整日享乐,根本不关心国家时事。而此时长江以北的农民起义已经一波接一波,河南等地的大旱、蝗灾致使民不聊生,人相残食的现象已经层出不穷。而在民间都传言“先帝耗天下之财以肥福王,洛阳富于皇宫”。

“福王常洵遇害。自成兵灼王血,杂鹿醢尝之,名曰福禄酒”——《荒书》大顺军攻进城后,福王被活捉,朱常洵跪爬在李自成面前,乞求饶命。李自成斥朱常洵:“汝为亲王,富甲天下。当如此饥荒,不肯发分毫帑藏赈济百姓,汝奴才也”!然后下令痛打福王四十大板,再斩首示众。并将朱常洵躯体剔去毛发,拔掉指甲,与一头鹿放在一个锅里炖成了肉汤,摆酒开宴,名叫“福禄酒会”。

圹志所载“大明崇祯十四年正月二十日,突有流贼数万攻陷府城……王独挺身抗节,指贼大骂,慷慨激烈,与城俱亡。”——《大明福忠王圹志》明福王朱常洵圹志是在1924年出土于孟津县麻屯乡庙槐村,是由朱常洵之子朱由崧所篆,篆名为“大明福忠王圹志”。此撰文明确说明了朱常洵当年组织死士抗敌的英勇事迹,将朱常洵的形象一下提升为大明忠烈,因为此篆为朱常洵之子所为,因此客观性也不敢恭维。

明史追溯“越数日,贼大至,攻城。常洵出千金募勇士,缒而出,用矛入贼营,贼稍却。夜半,绍禹亲军从城上呼贼相笑语,挥刀杀守堞者,烧城楼,开北门纳贼。常洵缒城出,匿迎恩寺。翌日,贼迹而执之,遂遇害。”——《明史》根据《明史》的记载,朱常洵确实组织了千余勇士抗敌,在面对农民军入城的危急时刻,作为大明亲王的朱常洵做出抗击的举动也是应当的,毕竟洛阳还是他的藩地,城破之日,王位也就不保,与其等死,不如拼死一搏。而在福王殉国之后,他的两个侍从向反兵恳求道“王死某不愿生,乞一棺收王骨,棆粉无所恨”,也就是朱常洵的仆人向李自成乞求还给他们朱常洵的尸体以便安葬,而《明史》记录的结果就是简简单单五个字“贼义而许之”。

说明大顺军还是将朱常洵的尸体还给了这两个侍从,这里也很好理解,毕竟朱常洵是一方藩王,大顺军夺得了富于皇宫的洛阳城,没有理由再吃了这个不曾谋面的藩王,无仇无怨的朱常洵被明军援兵说成是安于享受也不管士兵死活的人,这无疑是在“帮助”大顺军,至于组织千余人反抗也只是樯橹之末,没什么意义。因此客观来讲,既然没什么深仇大恨,也没必要吃了福王。

客观论述“闯将围河南府,福王募死士,斩获颇多……闯贼迹福王所在,执之……王见自成,色怖乞生……贼置酒大会,脔王为俎,杂鹿肉食之,号福禄酒。尸王城下,承奉二人乞葬王而就死,自成许之。敛王于西关,遂自尽于侧。”——《流寇志》有一种记载我认为最客观,那就是彭孙贻所著的《流寇志》,福王朱常洵招募死士抵御了李自成的进攻,并且“斩获颇多”,这是引起李自成愤怒的原因。而李自成的恶名是传闻于天下的,福王养尊处优之躯,又怎能抵挡的住恶民的皮肉之苦,因此乞生的可能性是有的。

而在灾荒之年,食人都是迫不得已而为之的,并非人肉有多美味,因此李自成也不会炖了整个福王而坏了得之不易的鹿肉。在愤怒之下又见到大明亲王这一幅摇首乞怜的姿态,气不打一处来的李自成便下令割掉朱常洵的一块肉,剁碎了与鹿肉拌作了下酒菜,随后将朱常洵处死(也许不用处死也痛死了)。然后由朱常洵的两位侍从太监向李自成要回了福王尸体并安葬。

综合上述,福王朱常洵之死于大顺军是为史实,但肉汤之说也许是农民军为了给明朝廷制造压力而宣传舆论,实际上并没发生。福禄酒会是农民军的庆功宴,而福王的那一块肉就是庆功宴上对于征服洛阳的最高荣誉。

历史上重达300斤的福王,真的被煮成肉汤了吗?

民间野史里是有这样记载的,说李自成的起义军破洛阳城后,活捉了福王朱常洵,李自成端坐殿上亲自审问了福王,贪生怕死的福王,吓的体若筛糠,一个劲地叩头请求饶命,李自成怒斥道:“你身为亲王,富甲天下,今饥荒年岁,百姓无以果腹,你却不肯一丝一毫赈济灾民,留你何对的起天下百姓”,遂命人暴打四十大板后,砍头示众,农民军士卒出于义愤,将其尸体剁成肉酱,掺杂以鹿肉下酒,称为福禄酒。

还有一个版本,前面都一样,福王被砍头后,李自成命人将重达300斤的身体,像猪一样洗净内脏,剔去发毛,拔除指甲,又杀了几头鹿,拌以姜、蒜、葱等香料,放入几只大锅里一起炖,然后摆酒开宴,称为“福禄酒会”。

对于这些记载,听起来过瘾,可信度却不高,想想明末至今,不过四百多年的历史,早以过了吃人肉的年代,即然已经攻占了城池,不至于没粮食吃吧?能有鹿,说明粮食还是有的,不管出于义愤也好,出于享受也罢,都不足以为取信。

道是《明史》《圹志》和《流寇记》对此事的记载,可信度比较高,综合起来大意是:福王被擒后,李自成对他厌恶之极,命人割了他身上一块肉,剁碎和鹿肉拌在一起作下酒,让他亲眼看到盘剥百姓的下场,处死后并没有继续吃掉尸体,而是允许两个太监为其办理了丧事,因此福王是有葬身之地的。

到底哪个是真?哪个是假?谁也不知道,不知您是怎么认为的呢?请说出您的想法。

谢谢阅读

历史上重达300斤的福王,真的被煮成肉汤了吗?

我是萨沙,我来回答。

这是一个疑案,很难有明确的结论。

民间传说是这样:

福王是万历最崇爱的一个儿子,被安置在洛阳。福王骄奢淫逸,特别贪财。

他在洛阳大肆敛财,聚敛土地。他的封地本来就有一万九千顷,却还不知足,四处侵占民田,完全不顾老百姓死活。即便是荒年,福王仍然派人向佃户强行索要地租,不少佃户因此举家逃亡甚至自尽。

随后,河南连年遭受旱蝗大灾,到了饥民相食的地步。当时退休的兵部尚书吕维祺多次入王府,劝福王拿出部分财产赈济饥民。

福王嗜财如命,不予理会。

福王的民愤很大,而且也是众矢之的。

几乎所有人都知道,福王有巨额财富,一种说法是超过了国库。

所以,李自成下令务必抓住福王。

农民军攻破洛阳后,福王试图逃走。他的身体过于肥胖,体重高达300斤,目标太大,根本就逃不走。

结果就是,福王在郊外僻静的迎恩寺,被农民军生擒,家里的财富也被抄了个干净。

据说福王果然是巨富,金银珠宝数都数不过来,帮助农民军维持了多年的军费。

至于福王的下场,正史说他被农民军杀掉了。

明史说福王逃到迎恩寺,被农民军找到,当场杀死。后在部下哭求下,农民军允许他们找了口棺材将福王安葬。

正史没说福王被吃掉的事情。

不过,明季北略这本书里面记载就不同。

明季北略是计六奇根据北方民间一些故事,编纂的一部通俗史书,里面很多是以讹传讹。

书中认为福王被抓住后杀死,当天农民军举办演习,从300多斤的福王尸体上阁下肉,同王府花园中的鹿一起煮熟,分给大家食用。农民军将这个叫做福禄酒或者福禄宴。

民间的传说就更可怕:福王见了李自成,立刻趴在地上磕头,祈求饶命。李自成见福王如此没有骨气,非常鄙夷。当时李自成部下很多人还是忠君的,只是迫于活命才投靠他。李自成一直试图让部下和明朝势不两立,此次想出一个好办法。他让手下人把福王绑起来,去掉毛发,剥去指甲,全部剥光洗净。然后,橱子到王府后园斩杀了几头鹿。

李自成将福王和鹿,放在一个巨锅,一起煮。福王在锅中痛哭呻吟,祈求饶命,但最终还是被活活烫死,变成了肉汤。李自成亲自取名为“福禄宴”,与手下将士们共享。在李自成看来,只要喝过福王的肉汤,部下也就无法回头,必须和他一条心了。

不过,这只是民间段子而已。

一般认为,福王肯定被杀,最多被割下几块肉吃掉而已,被煮则不可能。

原因很简单。满清编纂明史的时候,距离福王死亡并没有多久,基本历史事实还是可以搞清的。

而满清写明史一大特点,就是对明朝肆意贬低、波脏水。如果明朝福王因害民,最终被农民活活煮死吃了,岂不是最好的泼脏水素材?

但满清没有这么写,唯一的解释就是这确实不是历史。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。