二战中为何德军如此恐惧喀秋莎火箭炮?

主要是喀秋莎火箭炮惊人的火力输出,一门喀秋莎相当于18门自行火炮的威力。尤其是1941年7月14日,苏军的一个火箭炮连使用7门喀秋莎向斯摩棱斯克附近的德军占领的火车站展开炮击,短时间内将100多枚火箭弹倾泻在德军阵地,导致德第5步兵师死伤惨痛,他们甚至以为遭到了一个苏军炮兵师的攻击。加上喀秋莎发射时独特的呼啸声,让德军更是闻风丧胆。

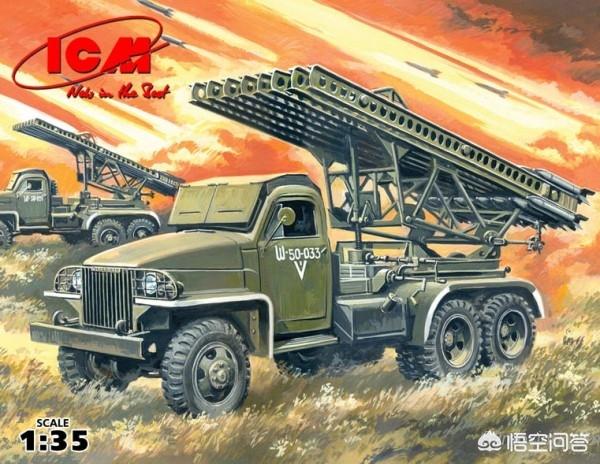

喀秋莎多管火箭炮(Катюша)是苏联在第二次世界大战中广泛应用、大批量生产的火箭炮。其搭载在卡车上,拥有较强的机动性,而且其多管火箭炮的设计可以在短时间内将火力发射出去,这让喀秋莎实现了“打了就跑”的优势。虽然其精准度有限、防护也比较脆弱,但是它的价格低廉、便于大批量生产。火箭炮刚出厂时,苏军为了保密,仅在发射架上标注“K”,苏军战士便对其冠以“喀秋莎”的爱称,而德军则将之命名为“斯大林的管风琴”。

喀秋莎火箭炮的滑轨上有8条发射滑轨,每条滑轨上都能放置一枚火箭弹,能发射132毫米口径的火箭炮,最大射程8.5公里,它能单发,还能连发,抑或齐射。火箭弹内装有TNT弹药,一枚132毫米火箭炮的威力相当于一枚152毫米榴弹炮的威力。

二战时期,喀秋莎主要包括BM-13火箭炮、轻型BM-8和重型BM-31,现在主要是BM-21其他的衍生型号。1939年5月9日,苏军在诺门坎事件中首次将喀秋莎火箭炮投入战斗。苏军王牌飞行员波罗杰伊金在哈拉哈河战役使用火箭炮击落了10架日军轰炸机。

二战中为何德军如此恐惧喀秋莎火箭炮?

喀秋莎火箭炮又被德军戏称为“斯大林的管风琴”,虽然这两个名字听起来人畜无害,但事实上喀秋莎火箭炮一直都是战场上bug一般的存在。我们只需要看看这款武器的火力概况就可以知道德军为何如此恐惧喀秋莎:每辆喀秋莎发射车总共有8条发射轨道,每条轨道上可以容纳2枚火箭弹,最大射程可达8.5千米,可单发可连射亦可齐射,并且一次齐射仅需7-10秒。在如此霸道的火力面前,恐怕任何人都会心生恐惧!

1941年7月14日,德军在奥尔沙第一次“体验”了喀秋莎的威力。当时德军正在火车站内装卸物资,突然一种可怕的声音响彻整个天空。在短短十秒钟内,数十发炮弹砸在了火车站上,大批德军还没有反应过来就炮火吞噬。根据炮火强度,德军甚至一度以为这是一个炮兵师的一轮炮击,但事后却发现这仅仅是由几辆喀秋莎发射车发动的袭击。于是苏军的这款新式武器在德国人心中留下了深刻的印象,也让德国人第一次感受到了恐惧!

早在沙俄时期,火箭武器的研发就已经开始实施,但整体工作进展比较缓慢。十月革命后,苏联政府继承了火箭武器的研究工作,在众多知名专家的主导下,火箭武器的研发工作有了飞速的发展,到1935年苏联已经开发出了两款射程可达5公里以上的火箭弹。1938年,苏联完成了机载实验,并在同年开始车载实验。1939年9月,BM-13-16型火箭炮试验成功,开始秘密装备部队,随后苏军根据战场又进一步开发出了多种型号的火箭炮。

从苏军装备第一辆喀秋莎起到二战结束,火箭炮部队在苏德战场上创造了一个又一个惊人的战绩。比如在斯大林格勒战役期间,苏军的一个火箭炮师仅仅用一轮齐射就炸毁了德军35辆坦克以及250辆汽车,此外它甚至还曾创造过消灭德军一个步兵营的惊人战绩。在喀秋莎地狱一般的炮火面前,任何抵抗似乎都成了徒劳!

文/战情解码

看更多军事资讯,请关注战情解码!

(图片来源于网络,如有侵权请联系删除)

二战中为何德军如此恐惧喀秋莎火箭炮?

换谁都怕啊

最常见的BM13-16有8条轨道,每个轨道上可以装在两枚支132mm口径,战斗部装药4.9公斤的火箭弹(差不多是一枚152高爆弹的装药量)

然后这个鬼畜玩意在10秒内打完,等同于16台自走炮来了一轮齐射

1941年苏军一个柯秋莎连用7台BM13朝驻守在斯摩棱斯克附近火车站的德军来了一轮齐射,惊恐万分的吃瓜德军还以为遭到了一个炮兵师的打击。

这玩意虽然命中率不高,但本来就是用来犁地的,喀秋莎装填虽然很慢,但本来就是打完撤,省的被反制

这么个火力猛,单位时间投射量极大,而且打完就不见的大杀器,换谁谁都头疼

二战中为何德军如此恐惧喀秋莎火箭炮?

火箭炮相比于传统的火炮最大的优点就是火力密集、机动性好,大面积的覆盖性打击让对手根本来不及躲避,尤其是对于那些在前线后方正在进行重组和集结的部队而言,这种突然的打击往往会导致极为惨重的损失。更加严重的是对于德军心理上的打击,这种装载在卡车地盘上的火箭炮机动性很高,基本就是打完就跑的战术,德军的空军和火炮很难捕捉到并对其进行反击。如果德军士兵即使在远离前线的后方也会时刻遭到苏军炮击的威胁,而且还无法消除这一威胁,那么换做谁都会产生恐惧的心理。

东线的战线并不稳固,尤其对于南翼战场而言,绝大多数的德军防线都是由临时构建的简易野战工事构成,这种工事并不能防御火炮的直接命中打击。而且部队的重组和展开都是在前线后方几公里的地方进行,这都处于火箭炮的打击范围内,这些都使得火炮在东线成为威力强大的武器,而火箭炮这种可以短时间内投送大量炸药的火炮更是令人恐怖。

另一个重要原因就是德军的防御阵地的纵深太浅,德军的前沿警戒阵地距离主阵地太近了,这导致苏军的炮火不仅可以打击警戒阵地而且还可以覆盖到德军的主阵地,甚至连预备队都面临着苏军的炮火打击,这经常让德军的防线陷入混乱,预备队也无法及时的投入前线。针对这一问题,德军将领提出了将主防线后移以躲避苏军的炮火袭击的建议,就是在警戒阵地和主阵地间建立不少于20公里的缓冲地带,这就可以使苏军的火炮打击不到德军的主阵地,但是这个建议被希特勒所否决,理由是不经抵抗即放弃20公里的地域是懦弱的表现,最终德军的防御阵地并没有根本性的改观,自然也无法避免苏军炮火的强大打击,德军对于苏军火炮的恐惧也就更加严重了。

二战中为何德军如此恐惧喀秋莎火箭炮?

喀秋莎火箭炮是苏联在二战爆发前研制成功的一种威力巨大,机动性能极强的新型火箭炮。

一辆喀秋莎火箭炮发射车可以携带16枚132毫米火箭弹,射程能够超过8000米,是二战时期苏联军队中最让德军望而生畏的武器之一。

喀秋莎火箭炮的研发历史火箭炮在古代的时候就已经被应用于战争,在苏联建立之前,沙皇俄国已经研制出了能够安装在飞机上的航空火箭。苏联建立之后,为了能够在未来的战争中取得优势,苏联从1921年开始了火箭炮的研制计划。

在历时18年之后,苏联最终在1939年3月研制成功了喀秋莎火箭炮。

喀秋莎火箭炮研制成功不久,德国和苏联共同灭亡了波兰,第二次世界大战正式爆发。从1939年到1941年,喀秋莎火箭炮的发展速度非常缓慢,在苏德战争爆发的时候,苏联仅仅装备了7辆喀秋莎火箭炮的发射车。苏德战争爆发后,为了试验喀秋莎火箭炮的威力,苏联用仅有的7辆喀秋莎火箭发射车组成了一个火箭炮连,并且将这个火箭炮连派到了战争前线。

喀秋莎火箭炮初战告捷在1941年7月14日,7辆卡秋莎火箭炮发射车集中到了刚刚被德军攻占的奥尔沙附近。当时德军部队刚刚攻占了奥尔沙火车站,将奥尔沙火车站当成了一个重要的物资转运点。在奥尔沙火车站中,德国运输兵正在忙碌的装卸货物,准备将这些货物运送到前线去。

在当天的下午2:30分,天空忽然传来了一阵阵怪异的声音,奥尔沙火车站被112枚火箭弹击中,整个火车站化为一片火海,德国驻扎在奥尔沙火车站的士兵和囤积在奥尔沙火车站的物资全部毁于一旦。

德军发现苏军装备了喀秋莎火箭炮由于苏联军队一直隐瞒喀秋莎火箭炮的数据,德国人在很长一段时间内都不知道苏联人使用何种武器攻击了奥尔沙火车站。一直到了1941年10月,德国部队在莫斯科保卫战期间,全歼了装备有7辆喀秋莎火箭弹运输车的苏军火箭炮连,德国军队才开始明白苏联人装备了一种威力强大的新型火箭弹。

喀秋莎火箭炮在苏德战争中后期的发展因为喀秋莎火箭炮在苏德战争前期的表现非常优异,苏联在战争中后期开始大规模的生产喀秋莎火箭炮。美国对德国宣战后,美国援助苏联的物资源源不断的被送到苏联的大后方,苏联也因此获得了美国制造的质量更好,性能更佳的新型卡车。

在美国为苏联提供卡车之后,苏联喀秋莎火箭炮的制造数量越来越多。在整个二战期间,苏联共生产了接近1万门喀秋莎火箭炮,因为喀秋莎火箭炮的炮弹在飞行的时候发出怪异的响声,很多德国士兵都称喀秋莎火箭炮为斯大林的管风琴。

喀秋莎火箭炮能够在二战时期大放异彩,主要是因为喀秋莎火箭炮的攻击能力非常的出色,能够给德军带来毁灭性的伤害。

而且喀秋莎火箭炮装备在卡车上,能够灵活的对德军进行攻击。在二战的后期,德军在战场上听到喀秋莎火箭炮怪异的响声后,立刻会被吓得魂飞魄丧,喀秋莎火箭炮称得上是二战时期最让德军害怕的一类武器。

二战中为何德军如此恐惧喀秋莎火箭炮?

当然是因为这个火箭炮太猛了!二战中有两大杀伤力武器,听完后会让敌军闻风丧胆,一个是“希特勒的电锯”mg42通用机枪,另一个就是“斯大林的管风琴”也就是喀秋莎火箭炮。

苏联一直重视火炮的发展在第一次世界大战结束后,坦克成为新的战争宠儿,德国认为坦克能够让德军更好的进攻,法国认为坦克是一个移动的碉堡,能够更好的帮助法国防守,总之,发展坦克是陆战的重中之重。

在东部的苏联鉴于此,开始反其道而行,在研发坦克的同时也注重反坦克炮的发展,1930年苏联研制的加农炮就可以在1000米内击穿26毫米的装甲。反坦克炮的研发也

在1937年的时候,斯大林更是公开表示“我希望我们的火炮能够是世界最先进的水平”。

在苏芬战争中,更加让斯大林确信,火炮在未来战争中的作用。

在这样的期望下,苏联的火炮得到了长足的发展,1938年生产的122毫米榴弹炮足够让世界颤抖,一直领先二战其他国家大口径火炮。

到1941年喀秋莎面世的时候,苏联的火力更是提升了几个层次,将多弹头自行火箭炮搭载在重卡车上,移动速度和火力输出都极为惊人。

喀秋莎火箭炮有哪些优缺点这款火箭炮之所以叫喀秋莎,是取自苏德战争中一位美丽姑娘的名字,之所以叫这个名字,大概是苏联战士对这个姑娘的一种思念吧!

喀秋莎实际上并不是指某种具体的火箭炮,而是苏联火箭炮的共同的名字,其中BM-13、BM-8、BM-31、BM-21等型号都是比较出色的火箭炮。

在苏德战争爆发的时候,苏联还仅仅制造了40辆,但是到1942年的时候,生产数量快速提升。

和普通的火炮相比,由于没有制导装置,火箭炮的精准度不高,但是在短时间内密集轰炸中,常常是大范围伤害,根本无法躲避。

一个四门喀秋莎火箭炮组成的火力打击下,能够在10秒内向面积4万平方米的目标释放4.35吨炸药,其破坏力可想而知。

尤其是在苏联想要攻击德军阵地的时候,火药充足的苏联军队会将大量的火箭炮集中起来进行火力覆盖,打击范围之内,寸草不生。

当然,喀秋莎火箭炮的缺点也是有的,玩过红色警戒的都知道,这款火炮一齐发射后,重新装填需要很长的时间,并且血薄,不抗揍,很容易被对方火炮针对。

德军对喀秋莎的恐惧令人胆战心惊在苏德战争前期,德军获得了一系列的胜利,使得德国认为苏联红军不堪一击,然而当苏联逐步抵挡住德国的进攻后,苏联的火箭炮就让德国士兵尝到了厉害。

在德军的日记中记载,苏联的火炮实在难以让人忍受,在不断的火箭炮打击下,德军甚至陷入严重恐慌,一听到喀秋莎发射时候的巨大轰鸣声,德国士兵就会祈祷上帝千万不要打到这个方向。

为了给德国士兵打气,希特勒在期间还宣布,德国的炮兵已经微不足道,德国的要比苏联的先进得多。

喀秋莎最精彩的表现还是在斯大林格勒会战的亮相,当时德国将领和士兵的日记以及回忆录来看,对喀秋莎的描述基本“不可思议的飓风般的炮火”,“俄国人的火炮太厉害了。它们干得很漂亮,无论发射什么,都直直地落到我们的阵地上。他们的火炮使我们很多人都苦不堪言。最该死的就是他们的‘喀秋莎’。”

有的德军更是总结出,没有挨过苏联的喀秋莎,就说明他不了解苏联。

当然,也有很多德国士兵认为,斯大林的口风琴,并不是真的很厉害,相对来说,他对德国士兵精神层面的打击比物质层面的打击更厉害。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。