在甲午战争中,清陆军拿着和日本一样的武器,为什么会从平壤一直败退到山海关呢?

甲午之战是中国近现代史上最大的耻辱,以天朝上邦、泱泱大国自居的清帝国竟然被“蕞尔小国”日本击败,其中原因值得反思,教训亦尤其深刻。

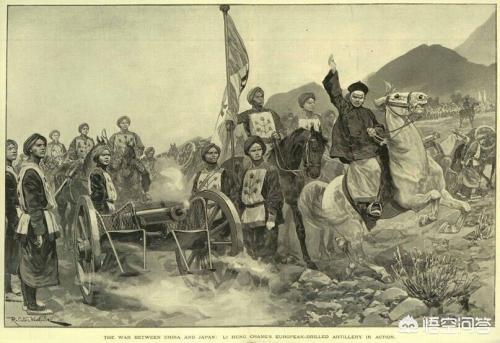

晚清洋务运动“摸石头过河”般地搞了30年,到甲午之战爆发前夜,清军的武器装备得到了相当程度的提升。在这个过程中,清廷砸入重金打造的北洋海军实力已不容小觑,其舰船吨位、战力评估排序已进入世界第六、亚洲第一。与此同时,清朝陆军的装备也有了质的飞升,不论是八旗、绿营还是淮军,均鸟枪换炮,普遍装备了采购自西洋以及自造的现代化武器,虽不敢说已全面超过日本,但至少差距不大。

甲午海战结束后,世界排名第十一的日本海军获得全胜,排名世界第六大清国北洋水师基本全军覆没。不仅北洋海军的表现让中外人士大失所望并大跌眼镜,而且清国陆军的表现同样糟糕,清军无论是海军还是陆军都是毫无章法、一败再败。

战前,“当中日之间的战争可能爆发时,大多数西方人士均认为中国有优势”《剑桥中国晚清史》。然而,战争爆发后,不论是在海上还是在陆上,不被看好的日军均取得了压倒性的优势,清军均大败亏输。而这一切,均有迹可循。从清军自身来看,不能不说早有征兆,甚至可以断言败局早已注定。

在此单说清军陆军的表现。晚清时,李鸿章创立的淮军是大清的国防中坚力量,也是甲午陆战的主力,但其后勤建设却极其简陋、粗放,文献载:“(淮军)以间色服装,持旧式器械,用密集阵法。而且,无工兵为营垒,则战守咸失其宜;无辎重以运输,则首尾不能相顾”。严格来说,这样一支缺乏后勤保障、还在死抱过时人海战术的军队,在国内打打太平军还凑合,一旦遇到经过严格训练、装备精良、将士俱怀必死之心的日本军队,必败无疑。

而且当时整个大清军队,包括禁卫军、八旗兵、绿营、湘淮系军队,对待军事训练均敷衍塞责,如同儿戏。

1894年10月,某报曾刊登过一篇署名文章,作者以辛辣的笔触,形象地刻画出清军当时的训练实景:“若夫统带诸员,则惟知克扣军粮,以充私囊,迷花醉月,自命风流......一得上宪阅兵之 信,始预期传令勤操,藤牌短刀,无殊儿戏”。军官们只知克扣兵粮,中饱私囊,还狎妓吃花酒,自命风流......得知上级将要阅兵,才临阵磨枪,勤加操练,藤牌短刀齐步走,早已被淘汰的冷兵器全部上阵,好似顽童游戏。而且,军官不参加操练,是晚清所有军队的惯例。

这样一支手握新式武器, 却满脑子旧观念的军队,一遇到武装到牙齿且训练有素的侵略军,焉得不败?

在甲午战争即将爆发前,在朝鲜战场上,很多军队仓促上阵,根本未加以严格训练,且员额严重不足,比如平壤战役打响前,清军中比较能战的武毅军将领聂士成因部队不满编,还要赶回直隶(京津地区)招募士卒。另一位将领宋庆为了抵抗咄咄逼人的日军,也被迫临时招兵买马,把毅军由原来的8营扩充至39营。这些临时拼凑起来的军队,即便人数再多也是乌合之众,其训练水准、兵员素质、战斗力与作战经验,也就可想而知了。

此外,指挥员死抱过时观念,指挥失当、士气低落、军事技术水平低劣也是大清陆军战败的直接原因。

其次,清军缺乏斗志,士气低迷,大多数将士胆怯畏战,贪生怕死,也是一触即溃的主要原因。自古两军对垒,唯其将士皆有必死之心,积极备战而又力求不战,方能砥砺军心,巩固防线,使敌人没有可乘之机,不敢妄起觊觎之心。但纵观平壤战役,清军从上至下都无心恋战,甚至没有人愿意认真备战,好好打仗。从日方的记载可以看出,1894年中日两军鏖战平壤,“兵力不足的日军,经过浴血奋战,击败了士气不高、缺乏战意的清军” 。

《日本无外交史》记载,甲午战争爆发前,日本方面很有危机感,天皇下令“以后每年从内帑(皇室专费)中拨出30万元 ”,并命令文武官员从薪金中拿出十分之一上缴国库,用以采购武器,并要求上下“齐心协力”。

与之形成鲜明对比的是,清廷划拨的巨额军购款却成了各方追逐的“唐僧肉”,你割一块,他吞一块,真正用于北洋水师以及大清陆师的训练和装备上的,只剩一小块了。

到甲午开战前,清军陆师的装备已经相当困窘了。而日军,不论是海军还是陆军,其装备的先进性已全面超过清军。《东方兵事纪略》载,清军枪炮弹药的采购积弊丛生。李鸿章的马弁、伙夫的亲戚都利用特殊关系经手武器采购,串通西洋军火商以次充好,从中赚取差价,分肥渔利,再把残损的坏炮破枪配给前方将士。

可以这么说,在甲午陆地战场上, 装备精良、军兵种齐备、磨刀霍霍之日军面对的,是一群装备落后、弹药匮乏、建制不全、训练不精、士气低迷的羸弱清军,无异于一群待宰的羔羊。

清军当时担任对日作战的军队基本都是淮军系统,国内的主战派借助光绪、西太后的威权逼迫李鸿章的北洋集团全面与日军开战,但诡异的是,以光绪老师翁同龢为首的“清流派”和以地方督抚大员为主的“主战派”却在战事开始前后袖手旁观,不仅百般阻挠李氏购买外国的新式战舰、枪炮,还拒绝派兵增援,颇有点坐山观虎斗的意思。原来,担任直隶总督兼北洋大臣以及全权外交大臣的李鸿章权倾朝野,红极一时,招致了很多人的嫉恨,其中就包括“帝师”翁同龢。他们对淮军冷眼旁观,甚至巴不得其大败亏输,这样的主战派与清流派,真是中外绝无仅有之奇闻,令人匪夷所思。

随着北洋海军的灰飞烟灭,以及叶志超、卫汝贵等人在平壤战役中的糟糕表现,淮军势力也随之一蹶不振,甚至可以说一落千丈。

日军进攻平壤时,清军悍将左宝贵拼死坚守,日军久攻不克。但左宝贵整日身穿黄马褂在城头督战,目标太过明显,遂被日军狙击手发现并射杀 。平壤北门被攻破,日军鱼贯而入,平壤沦陷。

虽有左宝贵、聂士成以及广大基层官兵的英勇表现,但主帅叶志超畏敌如虎,一逃再逃,狂奔千余里回到国内,成为笑柄 。淮将卫汝贵率六千人入朝增援,他贪生怕死,胆怯无能,还纵容部下大肆抢掠朝鲜百姓,以致声名狼藉。开打后,卫汝贵部初期表现的还算可以,奋力抗击,但打到后来,其部节节败退,他不但不激励士兵奋勇作战,还乘机克扣军饷,以致将士怨怒,军心不稳,平壤的失守和卫汝贵的贪鄙无耻有莫大关联。后卫汝贵被押解回京,即行正法。

平壤战役结束后,日本这个蕞尔小国打败了清朝这个庞然大物。清军除少数英勇抵抗外,大多数一触即溃,且一溃千里。日军则士气大振,杀气腾腾,期间日军还缴获了一封淮军将领卫汝贵的家书,是他老婆写给他的,大意是:夫君您戎马一生, 才好不容易做到统帅的位置,如今家中广有积蓄,不愁钱花, 你春秋已高, 也到了该颐养天年的时候了。到前线后,切记不要拼命往前冲,保命要紧......

日军如获至宝,纷纷传阅,从此更加对清军视若无物了。

后来,卫汝贵家书还被编入教材,成为清国的反面材料,在日本尽人皆知。

身为清军大将,叶志超、卫汝贵等人不思报国,不尽力杀敌,而是一败再败,一路溃逃。连统帅都这样,更不要说基层官兵了,清军从平壤一路溃退到山海关,也就不足为怪了。再往后看,大清的灭亡也早已注定。

除了武器因素外,人的精神面貌亦是决定战争胜负的主要因素。在谈到甲午战争的失败的原因时, 严复说过一段很精辟的话:“ 彼国(东西洋)之民,且尊且贵也,过于王侯将相,而我中国之民, 其卑且贱,皆奴产子也。设有战斗之事,彼其民为公产公利自为斗也,而中国则奴为其主斗耳。驱奴隶与贵人斗,焉能不败(因何所往而不败)”?

【插图源自网络】

【写作不易 严禁搬运】

在甲午战争中,清陆军拿着和日本一样的武器,为什么会从平壤一直败退到山海关呢?

武器先进,是军力强劲的保证。但是,决定战争胜负的是人,是人的精神和斗志。毛泽东主席领导的红军,八路军、新四军,解放军,志愿军,已经作了很好的诠释。武器可以造,不可以造可以从敌人手里夺。人必须锻造,从上到下一致奋进。“与天斗,其乐无穷;与地斗,其乐无穷;与人斗,其乐无穷。”

晚清直到民国,无战事的年月争着当兵当将,为的拿饷吃饷;战争爆发,则开小差,当逃兵,甚至投敌,为的保命。多成兵油子,兵痞子了。

“三年清知县,十万雪花银。”朝野买官卖官。官员贪腐成风。酷吏横行。不少亲王暗中勾结英国奸商,走私鸦片。人民生活在水深火热中。象林则徐、左宝贵、左宗棠、邓世昌、冯子材等正直勇武之士,少之又少。

而日本,正相反,自明治维新以后,天皇下放政权,由首相组阁执政,引进西方工业制度,大力发展经济。同时,幕府以来,武士道精神深入日本男人的骨髄,以精武、忠诚、斗勇、扩张,为致高荣誉。

1894年,日本政府为了独占朝鲜利益,扶植了一个亲日政府,“帮助朝鲜”驱逐驻朝清军。其时日军一万六千人,清军一万五千人,兵力并无太大悬殊。但是,清军主将叶志超,贪生怕死,亳无斗志,一路奔逃溃败,迅速丟了朝鲜半岛。战火烧向大清本土。

兵熊熊一个,将熊熊一窝。政府腐败无能,不任人宰割才怪。甲午战争以后,清政权签署了一系列丧权辱国的不平等条约。以土地、税利、尊严,换取苟延残喘。而对本土人民,欺压盘剥,不当人看,死死抱着手里那点“王权”不放。

王权思想严重阻碍了民族国家的发展强盛。

在甲午战争中,清陆军拿着和日本一样的武器,为什么会从平壤一直败退到山海关呢?

在这场战役,李鸿章出动了四大军,也就是盛军,毅军,奉军和奉天吉林练军,都是清军精锐部队。

有四名大将统领,分别是卫汝贵,左宝贵,丰升阿和马玉昆。但是,问题在于没有总司令。后来临时指派了一个叶志超为平壤诸军总统。问题是,这里四大军没有一个部队是叶志超的班底,大家也从来没有集体合作过。

更为离谱的是四大军,统领32个营,13500清军。看到问题了吧,这里的基础单位是营,上面没有任何的团,旅这样的单位。简单说,就是4个旅长,带领了32个营长作战,而且互相之间,还都不统属。

所有4个旅长都是平级,所有32个营长也都是平级,没有上下级关系。而日军呢,第9旅团,第10旅团和1个支队,都是近代编制部队。而且,日军第1军司令山县有朋大将直接进入前线指挥作战。

结果一开战,清军就立刻陷入各自为战的局面,是大同江,马玉昆击败了日军的进攻。在西南战场,清军与日军处于胶着状态。在北面的玄武门,牡丹台,清军失去外围阵地,日军取得突破。此时,日军伤亡189人,清军伤亡516人。

但是,叶志超传令自己可以指挥的各营乘夜突围。立刻就陷入到“阴云密布,大雨倾盆。兵勇冒雨西行,恍似惊弓之鸟,不问路径,结队直冲。”的状态。结果就是一部分清军在逃跑,一部分清军在抵抗,一部分清军不知所措,还有的打出白旗,没人有绝对控制和指挥权,最后就是,完全混乱,导致惨败。

在甲午战争中,清陆军拿着和日本一样的武器,为什么会从平壤一直败退到山海关呢?

我是萨沙,我来回答。

问题很多。

第一是准备不充足。

在战争已经很明显要爆发的情况下,满清政府准备不足。

直到日军发动进攻,满清才仓促增加兵力,导致朝鲜境内清军兵力不多。

满清本来拥有兵力的优势,完全可以提前大量增兵靠数量取胜。

然而,战争打响时,满清兵力上竟然没有什么优势。

以第一次大战为例,平壤之战驻守平壤的清军共三十五营,一万五千人;进攻平壤的日军有一万六千多人。

第二战略有误。

以朝鲜的作战为例,到底是要保住朝鲜还是保住自己的领土。

如果保住朝鲜,应该立即将主力全部开入朝鲜。

如果只是想要保住自己的领土,放弃朝鲜,就只需要派一部在朝鲜骚然即可。

但满清高层犹豫不决,最终搞了个四不像。

一支1万多孤军守平壤,其余的主力竟然在北方很远的边境集结。

平壤之战以清军大败告终。

平壤的清军溃败以后,从平壤到鸭绿江竟然没有满清军队主力。所以,平壤清军在以后6天中狂奔五百里,一路逃至鸭绿江边,于21日渡鸭绿江回国。日军一路高歌猛进,占领朝鲜全境。

这是军事战略上的极大昏招。

第三官兵不能打

被大家指责的北洋水师黄海海战,其实就是甲午打的最好的一战。

其余从牙山打倒营口,日军发现一个奇怪现象。

双方发生过很多出兵上万人的大战,奇怪的是伤亡人数却很少,满清往往只有几十人,日军甚至只有十几人。

这种情况只能说明一个问题,清军根本没有打硬仗。

他们兵力虽多,只是在远距离开枪开炮,一旦日军靠近,清军就立即逃走。

所以,双方伤亡很小,和出兵数量不成比例。

比如旅顺战役这种,

其他还有很多原因。

其实说白了,满清的军队,尤其主干的淮军,是一支李鸿章的私人雇佣军。他们打仗是为了钱,为了抢掠,为了养家糊口。

所以,这样的军队只能打和自己实力差不多的敌人,因为他们只有明白自己可能打赢,才会用命去还钱。

如果遇到日本这种实力明显强出一截,这些军队就不愿意拼命,因为只要一拼就很容易真的没有命。

而甲午战争中的日军是为了国家民族而战,所以战斗意志很强。战斗中,日军经常冒着清军炮火做亡命攻击,就连随军民夫也不怕死,先后伤亡病倒近万人。

在甲午战争中,清陆军拿着和日本一样的武器,为什么会从平壤一直败退到山海关呢?

事实上,清军的陆军军备在一定程度上还要胜过日军的陆军装备。比如步枪方面,清军在甲午战争前后已经开始使用弹夹手动步枪,而日军仍然是1880s的后装步枪,必须打完一发装一发子弹,效率实际上是要低于清军的枪手。另外清军还装备有大量的速射武器,仅守备平壤时,清军就装备了12台手摇加特林机枪。另外还有从俄国和德国进口的退管野炮和自产的后装炮,总量也是超过日军的。因此单从武器装备来看,日清之间基本上差了十年,这也是为什么在战争爆发前夕,欧美列强都会预测清军稳赢的原因。

但即使有这么好的装备,有着被称为世界战斗力第六的军队的大清帝国,还是被当时欧美列强眼中不入流的日本人给打败了,这其中的问题确实值得深究和重视。

这第一个大问题,就是清军准备不够充分。不充分的原因是很多的,虽然从李鸿章到袁世凯都意识到了日本一定会对朝鲜下手,进而进攻中国,但是很显然清政府从上到下的其他人员都没有这种危机意识,在他们眼里,日本就是弹丸小国、一介岛夷,怎么会有实力撼动大清帝国。所以大清帝国在朝鲜的驻军相比于日本的军队要少了不少。这就导致战争爆发后,清军人数出现不足现象。

再就是战略问题,对于朝鲜,清帝国在是否放弃上发生了分歧,导致最后只有一万多军队在平壤,而援军却在鸭绿江边上,最后清军溃逃平壤后,一路上出了狂奔别无选择,一旦不能有序撤退,那就变成了溃败之师,也就失去了再战的能力。

最后最重要的一点就是虽然清军武器好,但是从军制到训练和日军那不是差了一点半点。首先清军中最能打的都是原来的淮军旧部,他们的营制划分还是按照原来的旧式陆军的编制,所以在战争时,军事动员能力不如日军。再就是军队的训练,清军平时多有懈怠,吃喝嫖赌抽样样不耽误,从军官到士卒典型的上梁不正下梁歪。根据日军的日记来看,清军的战斗意志非常薄弱,可以说一旦日军冲上来,清军就会胆寒而溃逃。可以说就这样的军队,你就是给他一战的武器,该打不过日军也还是打不过日军。军队没有斗志,又怎么称得上军队呢?所以这也是后来大清训练了三支新式陆军的原因所在。

在甲午战争中,清陆军拿着和日本一样的武器,为什么会从平壤一直败退到山海关呢?

原创不易,请随手关注!

作者:毅品文团队刘伯瘟,无授权禁转!

从前我们接触的历史知识中,总是渲染甲午战争中清军腐败不堪,无法与日军相比,结果战场上一触即溃;除了海上有北洋水师的壮烈海战,清军在陆上的战斗全是如平壤沦陷一样令人痛心疾首的惨剧乃至闹剧。事实真的是这样吗?

事实上,甲午战争中清军的许多陆战表现同样堪称壮烈。比如日军渡过鸭绿江之后,向鸭绿江一侧虎山的清军阵地猛烈进攻。守卫虎山的清军将领马金叙、聂士成冷静指挥,沉着应战。战斗开始时,马金叙鼓励部下:“今日之战,关系甚大,虎山存亡,悉赖尔等,须戮力同心、以御敌人!”聂士成与马金叙相互联络,并肩战斗。当时战斗异常激烈,炮弹轰鸣,声震数十里。

由于各路接应的援军相继被日军的迂回包围所击溃,马金叙部渐渐孤掌难鸣,但仍顽强抵御,毫无退避之色。日军先后向虎山阵地发起四次冲锋,马金叙、聂士成率部奋勇回击。战斗中马金叙竟受伤二十余处,冲锋的日军也在清军抗击下死伤严重。可惜,日军占据数量优势,反复进攻,马金叙、聂士成被迫撤退,日军最终占领虎山。

旅顺之战前,日军在辽东半岛西南距金州约80公里的花园口登陆,虽未遇到清军的抵抗,却不断遭到当地中国百姓的抵抗和袭击。在貔子窝附近,有一名铁匠和一名农民,二人用木棒袭击日军的哨兵线,将日本哨兵头部打成重伤。铁匠被捕受审时,依然痛骂日军,坦然赴死。当地农民徐三,趁夜晚冲进日军营地,用长矛刺死了日军通译官藤城黾彦。

当日军进至亮甲店、陈家店一带活动时,曲家村农民陈宝财带领数十名名农民,埋伏在凤凰山落凤沟内,乘敌不备,袭杀日军多人。日军调来大部队,陈宝财等人全部牺牲。还农民高武,组织起数百农户,袭击日军驻地。高武与不少百姓都在战斗中壮烈牺牲。更有老猎手姜二,在日军的行军路上多处挖掘类似打狼的大坑,地面伪装如常。日军骑兵连续跌入坑内,死伤数人。甲午战争时中国百姓自发的抗日斗争,如今想来仍是荡气回肠。

金州之战相当惨烈。日军一度无力突破清军防线,只得暂时休战。但日军调集重兵5000多人,兵分两路猛攻金州外围。清军毫不畏惧,坚持抵抗。最后清军甚至跳出胸墙,用刀矛与日军搏斗。可惜最终外围依然失守,日军集中兵力向金州城发动进攻,用炮火将城墙东面轰塌。清军在城外埋设的地雷也全部被日军步兵起获,没有一颗爆炸。辽东雄镇金州只坚守半日就告失守。

洋人笔下的甲午战争漫画

战后清军统帅宋庆在西海头为战死清军将士立起大坟,亲笔题诗:“遥望金州疮痍满,倭贼杀戮勇三千,英灵永垂铭千古,龙岛南边埋骨丘。”战后死难清军的家属纷纷过海来金州找亲人,有些甚至是自南方一路讨饭来寻夫寻父,但也只能是在西海头哭一场,带几把坟头的土返乡。而日军攻占金州后,烧杀抢掠无恶不作,城中尸体遍地。这些历史,都是我们应该牢记的。参考资料:中日甲午战争

有什么意见,欢迎在下方留言讨论!关注微信公众号:战争史,多位专家将在公号中将继续为您解读。独立专业,有种有料,请用微信搜索公众号:战争史,收看全部战争史政治军事历史精彩内幕解读。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。