为什么二战期间德军没有大规模列装卵形手榴弹,却坚持使用木柄手榴弹?

我们首先说这两种手榴弹的区别,对比来说,木柄手榴弹比圆形手榴弹的装药量要多,当然装药量多也就意味着在战场上这种手榴弹的杀伤威力也就更大。而且我们木柄手榴弹可以进行改装,我们在改装以后我们可以增加其相应的装药量。但是我们的无柄手榴弹却要受限制,因为这种手榴弹在制造的过程中就要考虑每个人手的大小。总不至于为了增加装药,最后,手榴弹都握不住了吧。

而且,我们说部队的武器有的时候并不是说哪种武器比较厉害。我们还要看人与武器的结合程度,有的武器是比较厉害,但是人操作不了,发挥不了武器的实际效能也是不行的。同时从一战开始,德国就一直在使用这种有柄手榴弹,大家习惯了这种有柄的手榴弹。而且德国对这种有柄的手榴弹也进行了改进,实际的效能也得到大幅度提升。

同时我们说德国当时需要的就是这种有柄的手榴弹,这种装药量大的手榴弹更是一种依靠冲击波杀人的手榴弹,德国就是一个野心一直在膨胀的国家。他就是要不断前进,拓展自己的殖民地,重新改写这个世界的经济秩序。

而且,我们说虽然德国大量装备了这种有柄手榴弹,但是并不意味着他没有装备无柄手榴弹,而实际上,德国也装备了这种无柄手榴弹。而且每种手榴弹的特点也不一样,我们说一个时期一个单兵的携带的东西的数量是有限的,而在这种情况下,你使用这种有柄的手榴弹,你携带的武器的数量也必然是有限的。所以,各有利弊,要根据自己任务的性质综合考虑。

为什么二战期间德军没有大规模列装卵形手榴弹,却坚持使用木柄手榴弹?

我是萨沙,我来回答。

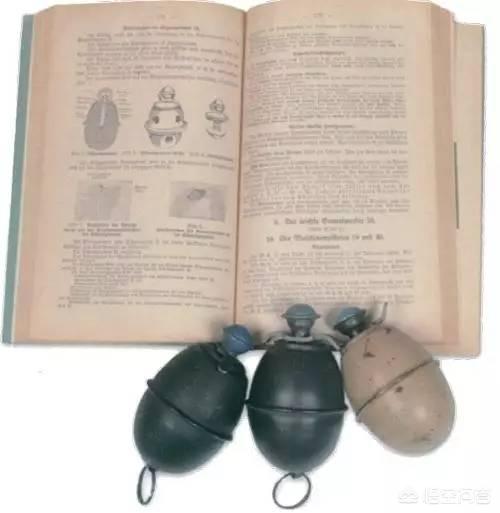

德军其实大规模装备了卵形手榴弹,M39式。

但是,这种手榴弹和盟国的具有极大的不同。

M39的结构大体和木柄手榴弹一样,而不是西方那种安全设计。

也就是说,M39手榴弹旋开顶部帽子,会露出一根拉锁。只要拉动拉锁,然后将手榴弹投掷出去,就会爆炸。

至于德军为什么选择木柄手榴弹,原因有很多。

其一是,一战中德军就一直使用木柄手榴弹,有传统。

其二是,木柄手榴弹除了需要掏空木柄以外,其他加工都比卵形手榴弹要简单。

其三是,木柄手榴弹可以集束使用,当做小型炸药包摧毁工事,甚至炸坦克,卵形手榴弹则办不到。

其四是,木柄手榴弹因杠杆原理,投掷的准确度较高,距离也相对较远。

所以,在二战前期和中期,德军完全使用木柄手榴弹。

直到后期,才开发了M39式,但主要装备山地部队、空降兵、装甲兵之类,步兵虽有装备但士兵都不太愿意去用。

其实,因德军重火力强大,手榴弹并不常用,只是在斯大林格勒这种城市战中发挥威力。

为什么二战期间德军没有大规模列装卵形手榴弹,却坚持使用木柄手榴弹?

有人说“M39不如木柄手榴弹好用,所以德军没大规模装备”。

大错特错!逗呢!这是误读。

历史上的德军不仅大规模列装了卵型手榴弹,其生产数量还超过了木柄的M24手榴弹。

头戴M35盔,肩挎毛瑟枪,脚蹬长筒靴,领口别着铁十字勋章,裤腰上插俩风骚的木柄手榴弹,这是影视剧给汉斯们打造的标准形象。

这队汉斯全都挂了卵型手雷

德军被脸谱化了,当导演们懒得去设置荧幕细节时,观众们便会产生“那东西不存在”的错觉。

萌萌哒的M39卵弹

然而,历史上的德国兵实实在在装备了一款卵型手雷——Eihandgranate 39,简称M39。

从名字就能看出来,这款手雷1939年就已经推出了,德军自1939年始,到1945年投降,一直在生产这种手雷。

直到1945年,德国山穷水尽,他们还在坚持用水泥、玻璃等材料制作M39手雷。

摆满阵地的手榴弹,看看哪种多?

截止1941年6月22日“巴巴罗萨”发动,德军手中拥有674.3万枚M24木柄手榴弹,他们在这一年疯狂发动战争机器,生产了1137万枚M24木柄手榴弹。

M39卵型手雷的产量其实也不算低,达到了472.74万枚。

到1941年二者的产量就倒过来了,M24生产了480.116万枚,M39则生产了971.7万枚。

1942年,M24生产了591.2万枚,M39生产了1144.71万枚。

1943年是最疯狂的一年,M24产量达到了2577.36万枚,而M39则生产了3322.9万枚。

1944年……44年M24停产了,被新的M43木柄手榴弹代替;这一年M39的产量是2246.8万枚。

这不叫德军“没有大规模列装卵型手雷,却坚持使用木柄手榴弹”,这叫“德军大规模列装了卵型手榴弹,却还在坚持使用木柄手榴弹”。

M43手榴弹,M24的替代品

所以,是真的没理由说德军“没有大规模列装卵型手榴弹”,德军的卵型弹多得很,装备量一点也不弱于木柄。

经典的木柄M24,一箱就这么多

对于当时的德国而言,生产木柄手榴弹其实会消耗更多的工时和成本。比如M24的引信会消耗铅,木柄的加工也非常麻烦。德军一年生产2000万枚木柄M24,就得加工2000万个木柄,然后还得配备相应的陶瓷线坠、螺纹帽、雷管...

使用M39引信开发的M43木柄手榴弹

战争越往后打,德国就越是对M24木柄手榴弹的生产感到烦心,但他们又实在太喜爱木柄雷,于是在1943年捣鼓出了M43木柄手榴弹。

M43木柄弹进一步简化了工序,它直接使用了M39的引信,木柄仅仅就是根实心木棒而已,拉发方式与M39一毛一样。

挖土党们挖出的M39

有些人说“德军卵型手雷多配给伞兵、山地兵”,这其实也有点偏颇。

实际上德军普通步兵也大规模配发了M39卵型雷,而且基本上是一半对一半的发放;与其说伞兵、山地兵喜欢用M39,倒不如说他们使用M24比较累赘,还带得少。

这位MG42小哥一个人别了4枚M39

1941年5月,德军掷弹兵连的手榴弹配备为45枚木柄M24,60枚卵型M39,因为卵型雷更好拿,它们比M24数量更多。

当然,木柄手榴弹是德军的特色,他们也一直很喜欢M24。

木柄更符合人体工程学,能投掷得更远。按照英军当年做的测试,他们的士兵能把缴获的M24投掷出27-37米,而他们自己的“米尔斯防御手雷”只能投出14米。

这里顺带说下,30米在我军就是个渣渣标准。前些年有个炮兵教员,将木柄手榴弹扔出了102米。

不过,实战中扔太远也没意义,就M24那4.5秒的引信,飞不到50米就炸了,投掷到50米需要7秒左右。

M39卵型雷虽然没有M24扔得远,但卵型雷确实便携,只要有兜就能装,一口袋装仨雷跟玩一样,比封装用大铁盒、携行靠大布袋、战斗时插裤腰上的木柄手榴弹方便太多。

也正因为如此,导致M39不怎么上镜,毕竟都藏到衣兜里去了,哪有插腰子的木柄显眼?

实际上,M39的威力不比M24小,它装填了112克TNT,整体重量230克,爆半径达到了3米。

M24的装药量要高一些,为165克的TNT。

德军的这两种手榴弹都没有设计预制破片,但都有相应的附加配件。

两种手榴弹都可以进行集束整合,以多合一的方式变成强力爆炸物。不同的是,德军从第一次世界大战开始就已经将M24集束变为常用技战术,上炸碉堡,下炸坦克,溜得很。M39的集束套件到1944年才出现。

顺便说一下,其实自1940年2月开始,德军手榴弹已经开始使用诺贝尔技术的特种达纳炸药,成分是55-84%的硝铵,约22%的乙二醇二硝酸酯,以及11-16%的TNT,呈深黄色片状,比TNT还要强一点。

德国人使用了再生纸,局势不乐观

后世人们拆解纳粹的手榴弹时,经常能从这个时期以后的炸药封装层中找到蜡光化的报纸、书籍纸张。这并非德国人环保,而是战争的压力实实在在地压在了他们身上。

一箱M39,旁边是引信盒

德国人给M39配置了一个很贴心的钥匙环式挂环,这让其可以很方便地别在腰带上。战况激烈时,德军也会用钢盔来分发M39,一个M35钢盔正好装10枚M39,配给一个掷弹兵战斗班,避免哄抢(德军有条件的情况下都会特意多带手榴弹)。

眼尖的人应该注意到M39的引信盖是有颜色区分的,这实际上代表了引信时间。这些引信可以根据需求更换,分别为蓝色的4.5秒,红色1秒,黄色7.5秒,灰色10秒引信。

通常使用的都是4.5秒的蓝色Brennzünder 39(B.Z.39)引信,这与M24的Brennzünder 24 引信时长是一样的。更长时间的黄色、灰色引信可以制高点、山顶扔下去攻击更远的敌人,而红色的1秒引信也称为瞬爆引信,它用来制造诡雷、陷阱、地雷。

B.Z.39引信是Brennzünder 24引信的替代品,这促使更多的M39手雷被生产出来。当年的德国资源匮乏,导致生产手榴弹引信的铅金属变成了“稀缺品”,于是采用铝代替铅材料的B.Z.39反倒崛起了。后来德国替换掉M24木柄的M43木柄,用的也是B.Z.39。

德国兵在给M39插引信

有趣的是,美军在战后对M39手雷进行了测试,他们认为这东西根本不是4.5秒爆炸,他们在1953年的《德国爆炸性弹药技术手册》中将之写为7秒(不知道是用了黄盖还是德国人不严谨了)。

德军经常性地在撤退时将M39做成各种各样的诡雷,为后续占领的军队制造麻烦。许多看似被德军遗弃的东西,一捡就炸,一碰就爆。

在制造诡雷的时候,4德军只需要弄两颗M39,将它们的拉弦互相系上,各自的铁环用绳索系上,往门后或草丛里一搭,就成了个简单的炸弹陷阱。

最后我们再看看M39的几种变体,如上图。

那个红色闹眼子的是M39 UB,是德军39年生产的教练弹,40年以后就停产了。

M24教练弹

M24也有类似的教练弹,做资料就做全,我一并贴上来算了。

Wurfkörper 361 LP

带长杆的是M39的枪榴弹型,它可以用经过改造的Kampfpistole 战斗手枪发射,这是种信号枪改造的武器,需要在手榴弹上安装名为“Wurfkörper”的抛射杆,M39改造的枪榴弹称为“Wurfkörper 361 LP ”,生产了26万多枚。

至于玻璃的,它如今被称为“最后一道防线”,比一战时期德军的罐头盒手雷还杯具。

就是这样。

为什么二战期间德军没有大规模列装卵形手榴弹,却坚持使用木柄手榴弹?

德军也列装了很多卵形手榴弹,只是由于装备规模小所以大家不熟悉

我们见到最多的是德军M24型手榴弹。德军大量装备这一型木柄手榴弹主要出于以下两方面原因:

1、一战以来的使用习惯:德国在第一次世界大战期间就大量使用木柄手榴弹进行堑壕战。在一二战之间这段时间,德军对其进行了广泛的改进,最终于1924年改进定型。

德国也研发过M39卵型手榴弹,由于与传统使用习惯差距较大,在使用过程中并未受到部队的欢迎,因此没有推广。

2、手榴弹分进攻型和防御型两种,德军试图以不断进攻的闪电战击溃各国,因此更多装备了这种装药量大的木柄手榴弹。

进攻型手榴弹,装药量普遍较大,依靠冲击波杀伤敌人。进攻时投掷,己方人员无需隐蔽。

而防御型手榴弹依靠破片杀伤敌人,如果投掷后不寻找掩护,很容易伤到自己。

我们来看一下德军如何使用M24摧毁苏军火力点,单兵之间的配合堪称完美下面再来科普一下M24的构造和使用原则吧

为什么二战期间德军没有大规模列装卵形手榴弹,却坚持使用木柄手榴弹?

木柄手榴弹是二战德军的象征之一。二战期间德军虽然也大规模装备了不少卵形手榴弹,但是在人们的印象里木柄手榴弹才是德国的正统。

二战期间德军坚持使用木柄手榴弹,有很多的原因。

1.一战传承军队是讲究传承的。第一次世界大战时,德国就大量使用木柄手榴弹,德国在实战中总结了大量的经验和战术。那么在原有传统基础上继续发展,也就水到渠成了。2.威力大

木柄手榴弹比圆形手榴弹的装药量要多,药量多也就意味着手榴弹的杀伤威力也就更大。在战场上威力大一些总不是坏事。

3.战术需要

就二战时德国军队而言,他的所有的战术目的,全部是实行在他的闪电战上面的也就是他的军队基本上是处于进攻的路上。木柄手榴弹装药多,威力大,能利用爆破时候所产生的冲击力把工事内的敌人给震晕。这种特点有利于进攻。

4.掷距离远且精度高这个是木柄手榴弹公认的长项。离敌人越远,敌人的子弹大的越不准,伤亡越低。投掷的越精准,就能造消灭敌人,保存自己。5.卧姿投掷时更顺手

在卧姿投掷手榴弹时,木柄手榴弹相比甜瓜形手榴弹要“顺手”的多。6.使用灵活

可以根据战场环境灵活使用。木柄手榴弹可以单枚投掷使用,也可以根据战场变化制成集束炸弹,以提高爆炸威力,当做小型炸药包来使用。还可以利用拉发引爆的方法制成建议地雷,对敌人进行杀伤。

7.《凡尔赛和约》影响

第一次世界大战后的《凡尔赛和约》,是德国军工元气大伤。当重新武装时,要从一张空白的纸上来重新建立。木柄手榴弹一战时就大量生产,这时用熟不用生,可以省却很多问题,有利于加快整军备战的进程。

武器没有最好的,只有最适合的。各个国家选择武器装备的时候都要根据自身的实际需求去确定的,并不是绝对的。要根据自己的战术和作战任务综合考量,很显然木柄手榴弹和德军很般配,所以德军坚持使用木柄手榴弹也就不奇怪了。

就到这里,大侠对此,是否还有其他高见?或者你们还有哪些补充,一起来探讨。不喜就喷!

喜欢的朋友,请点击右上方蓝色的“关注”,你的关注就是对小编最大的支持和鼓励。

为什么二战期间德军没有大规模列装卵形手榴弹,却坚持使用木柄手榴弹?

二战期间,德军装备的手榴弹木柄手榴弹为主,主要还是因为与盟军国家的手榴弹使用理念不同所致。木柄手榴弹装药量大,投掷距离远,方便在进攻中使用,与二战前和二战初期德国的军事建设方向较为契合。

M24木柄手榴弹

木柄手榴弹和卵形手榴弹的区别木柄手榴弹其实诞生的时间比较早,是在第一次世界大战各国就已经装备了。这种手榴弹比起卵形手榴弹更加笨重,占用空间更大,但是由于存在一个长柄的,在投掷时手榴弹头部线速度最高,木柄握把端部线速度最低,投掷出去后会发生旋转;总体上手榴弹可以比卵形手榴弹获得更高的速度,因此投掷距离更远。M24手榴弹可以投掷到30多米远外的地方,而卵形手榴弹一般也就是15~20米。

一张相当经典的战地实拍,图中的德军士兵展示了标准的木柄手榴弹投掷姿势

卵形手榴弹投掷方式

二战期间装备木柄手榴弹的国家主要有三个:德国、苏联和中国。三种木柄手榴弹都有个明显特征,那就是装药量大,破片少。M24手榴弹装药量高达170g,手榴弹外壁仅为一层薄薄的钢壳,几乎不可能靠它产生破片。所以这种手榴弹的主要以爆破杀伤为主,属于标准的进攻型手榴弹。与之对应的是防御型手榴弹,这种靠破片杀伤不靠冲击波杀伤的手榴弹,因为破片衰减速度远远小于冲击波的衰减速度,所以必须躲在掩体后面,否则自身容易被破片杀伤,很符合防御时的场景。那个时候的卵形手榴弹一般来说都符合防御型手榴弹的特征(当然没有破片只依靠冲击波杀伤的卵形手榴弹也有,但是不多)。表现为装药量小,会在外壳刻出预制破片的形状,靠飞溅的破片来杀伤。比如美国的MKII手榴弹,被形象地称为“菠萝”。

M24几乎全部被炸药填充,外壁非常薄

MkII手雷,重量和M24几乎相同,但是装药量只有M24的1/3,主要依靠破片杀伤

木柄手榴弹的缺点德国可能正是看中了木柄手榴弹适合进攻,才广泛装备的。因为德国二战前期主要都是在打大纵深的进攻战,大规模野战歼灭敌人的场景相当多。但人算不如天算,随着苏德战场陷入僵持,德国不得不在城市作战中和苏联拼消耗,到了后期又全面陷入守势,以冲击波震撼杀伤为主的木柄手榴弹已经表现出了很大的不适应。M24装药量虽大,但是杀伤范围反而不如卵形手榴弹,所以在1942年德军给这种手榴弹打了个布丁,推出了一个破片套,使其具备卵形手榴弹破片杀伤的能力,称为了兼具进攻和防御的手榴弹。

M24手榴弹外面的一圈破片套,使用时需要套在手榴弹上

但M24体积大的缺点是无法改善的,每个德军士兵只能携带2~3枚,而卵形手榴弹可以携带4~6枚。所以随着战争的发展,德军在1939年开始生产M39卵形手榴弹,后来又推出了体积更小的M43木柄手榴弹,都是对战场适应性的调整。

M39卵形手榴弹

M43手榴弹

随着二战结束,木柄手榴弹基本退出了历史舞台。目前除我国还在继续使用外(主要是为三次世界大战的库存太多),其他国家基本都改用卵形手榴弹了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。