为什么古代要创造出那么多的酷刑?

我是萨沙,我来回答。

中国古代的酷刑虽然不能说是全世界最狠的,但花样绝对是全世界最多的。

有意思的是,中国本来是讲究所谓:仁义礼智信。

那么,为什么这样一个君子之国,会有如此残酷的众多刑法呢?

很简单,用鲁迅的话来说:看来看去,书里面只有几个字“吃人”。

中国古代的儒家学说,已经被演变为儒教。

儒教的本质目的,是压迫老百姓维护统治阶级利益。

儒家学说中,不利于统治的已经全部被删除,变成了儒教。

比民为重社稷次之君为轻,在儒教里面是没有的。

有的只是君叫臣死臣不得不死!

所以,表面上的仁义礼智信 说着、倡导者,但实际上却做着男盗女娼的事情。

既然做着男盗女娼的事情,那么显然真实治理国家时候就不可能心慈手软,必须用各种酷刑。

至于这些酷刑,其实也不是对付犯罪分子的。

其实,人既然能够横下心去犯死罪,砍头也好,腰斩也罢,恐怕也不会太在乎,大不了就是一个死。

我连死都不怕了,还怕怎么死吗?大不了死之前,我自己的自杀就是了,监狱里面也不是不能自杀的。

其实,这些酷刑都是展示给老百姓看得,恐吓他们,让他们胆寒。

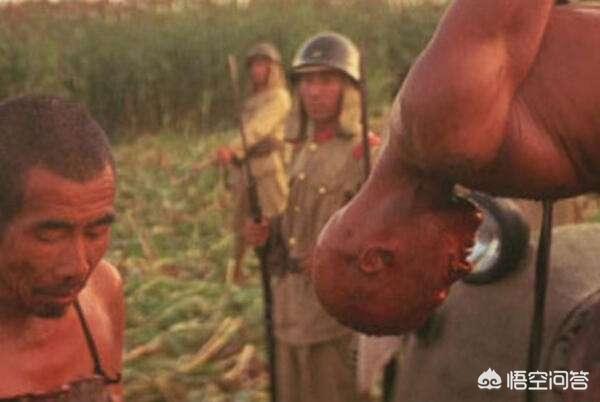

大家都看过张艺谋的电影《红高粱》吧。里面日寇将2个抗日分子,剥皮处死,也是同一个道理。

为什么古代要创造出那么多的酷刑?

春秋时期,孔子的徒弟子贡,偶然了解到商朝的律法中,存在一条极为严苛的酷刑:

如果有人敢往街面上洒灰,一经发现,便会被处以斩断手臂。

因为这条律法的残酷,所以商朝都城的大街小巷异常干净,但子贡却认为,这种刑罚本身便有悖常理,实在过重,他左思右想其中利弊,却如何也想不通透,便跑去请教孔子。

《韩非子·内储说上》:殷之法,刑弃灰于街者。子贡以为重,问之仲尼。(子贡)

孔子思索一番,点破了其中利害:

《韩非子·内储说上》仲尼(孔子)曰:“知治之道也,夫弃灰于街必掩人,掩人,人必怒,怒则斗,斗必三族相残也。此残三族之道也,虽刑之可也。且夫重刑者,人之所恶也;而无弃灰,人之所易也。使人行其所易而无离其所恶,此治之道。”

这段话的大意为:

孔子说:这是因为管理者清楚,应当怎样治理人民。

如果把灰洒在街道上,必然尘土飞扬,而路过的行人便会因此蒙尘,搞得灰头土脸,他们便会愤怒,愤怒了难免就会产生矛盾和冲突,冲突过后就会导致两家之间的仇视,继而可能引发家族之间的互相残杀。

所以将“洒灰者”处以刑罚,正是为了避免可能出现的严重后果。

因为对于重刑,人人厌恶甚至是恐惧,会尽量避免做到犯法。

而对于洒灰,人人却很容易就做到,只不过是抬起手臂如此简单。

所以刑罚的目的也在于此,为了规束人们的行为,而采取严苛的刑罚,的确是强力有效治理国家的办法。

(孔子)

子贡听完孔子的阐述,若有所思的拜谢孔子,然而这段话语,却成为了孔子的经典言论,被收录于《韩非子·内外储说》一书中,为后世争论不止。

(韩非子)

意见分成两方,支持严厉酷刑的人认为:

律法必须严明,如此才能使百姓明确是非,用严酷的刑罚来约束道德品行,继而使人能多行善,减少犯罪行为,或在根本上消除犯罪意识。

如果没有严苛的法律约束人的行为,那么在产生犯罪意识过后,将会有很大概率实施犯罪,从而导致他人利益遭到损害,这也正是严苛律法最直接的效果,即最大程度约束人的品行,但会在一定程度上让人失去行为的自由,如前文所述的“不能往街上洒灰”,就是一种对于人身行为自由的限制,以及对于品行的约束,牺牲这一部分的自由,换来的却是整个都城卫生的洁净,从这个角度来说,支持者便认为严苛的刑罚很有必要。

另一边则是反对严厉酷刑的意见认为:

太过严苛的律法,是社会管理不严的体现,如果社会秩序本身运转通畅,受到法律制裁以及罪犯将会减少,如因为拮据铤而走险的抢劫犯,假设社会经济铮铮向荣,人人安居乐业,自然也不会出现此类犯罪。

而如果社会秩序本身运转受到阻碍,经济发展不前,治安力量薄弱,便会导致罪犯增多,从而导致犯法的人数增加,相对应的监狱服刑人员也会增加,所以刑罚应该遵照社会的整体运转状况来制定,社会管理的优劣是刑罚严苛与否的根本原因,而并不能使刑罚本身就非常严酷。

(秦始皇)

而到了秦朝时,这种争论很快被一种新的律法形式所总结,正是由于众所周知的商鞅变法,商鞅为律法赋予了一种新的形式,即:

在不轻重罪的情况下,重轻罪,但又不会过于残酷,律法的存在只在于让人畏惧刑罚,从而约束行为本身。

如何理解呢?

大概就是在不减轻对于重度犯罪惩罚的情况下,加重对于轻度犯罪的惩罚,但这种惩罚并不像商代时让人感到十分残酷,同时还会起到使人们畏惧刑罚,从而约束品行,不敢犯法的效果。

谓之,以刑去刑。

《韩非子·内储说上·七术》:行刑重其轻者。轻者不至,重者不来。是谓以刑去刑。

(注:韩非子对于商鞅变法的评论)

(商鞅)

举个例子就很好理解了:

在商朝时,往街上洒灰要被处以“砍断手臂”,而商鞅变法时期,往街上洒灰则变成了“黥刑”,即刺刑,通俗来说,就是往脸上刻字,以此来表明这个人是罪犯,或有过犯罪行为。

《汉书·五行志》:商君之法,弃灰于道者,黥。

但黥刑实际上已经不算是轻度的刑罚,因为往脸上刻字,不仅会影响到罪犯的正常生活,甚至他的一生都要在世人的冷眼与蔑视中度过,其精神上的折磨,远远大于肉体上的折磨。

这也算是为何“黥刑”会在古代很长一段时间,被视为“五刑之一”的原因。

(示意图:受墨刑的林冲,额头刻有“囚”字)

五刑:墨,劓,剕,宫,大辟

墨刑,即是黥刑,在脸上刻字。

劓刑,剜掉罪犯的鼻子。

剕刑,斩断双脚。

宫刑,阉割。

大辟,各类死刑的总称。

《吕刑》:墨罚之属千。劓罚之属千,剕罚之属五百,宫罚之属三百,大辟之罚其属二百。五刑之属三千。

回到“对轻度犯罪加以重度惩罚,以刑致刑”的话题上来,在《商君书》中,对于“以刑致刑”的概念,更加以具体说明:

《商君书·去强》:以刑去刑,国治。以刑改刑,国乱。故曰:行刑重轻,刑去事成,国强。重重而轻轻,刑至事生,国削。

用残酷的刑罚来惩戒轻度犯罪,能够起到让人不敢犯罪的目的,从而免除犯法以及受到刑罚的可能性,国家如此便能长治久安。

而如果用不严苛的刑罚,让人感觉不到律法的威慑,或者对于轻度的刑罚没有感受到畏惧,那必然就会招引人们犯罪,国家就会乱。

一言蔽之,正是要用“严酷的刑罚”,来从根本上消除人的犯罪意识,这样就会国泰民安。

这种“重刑于轻罪”的律法,也正是“法家”对于律法的理解,并展现出商鞅对于律法必须严酷,才能起到根本效果的法制思想。

然而随着时代发展,不管古人对于刑罚如何残酷,都已经随着人类文明的发展而被摒弃,从人类文明发展的角度上来说,古人的刑罚只适用于当时的社会,虽然具有一定参考价值,然而归根结底却不人道。

不过从商朝时的刑罚与商鞅变法来看,古人对于律法之严苛,由此可见一斑。

然而不管古还是今,人人遵纪守法,共创和谐社会,都是永远不变的唯一真理。

————————

关注作者:钱品聚,了解更多历史与文化秘闻,带你发现更大的世界~

参考文献:

·《韩非子·内储说上》仲尼(孔子)曰:“知治之道也,夫弃灰于街必掩人,掩人,人必怒,怒则斗,斗必三族相残也。此残三族之道也,虽刑之可也。且夫重刑者,人之所恶也;而无弃灰,人之所易也。使人行其所易而无离其所恶,此治之道。”

——————

·《韩非子·内储说上·七术》:行刑重其轻者。轻者不至,重者不来。是谓以刑去刑。

(注:韩非子对于商鞅变法的评论)

——————

·《汉书·五行志》:商君之法,弃灰于道者,黥。

——————

·《吕刑》:墨罚之属千。劓罚之属千,剕罚之属五百,宫罚之属三百,大辟之罚其属二百。五刑之属三千。

——————

·《商君书·去强》:以刑去刑,国治。以刑改刑,国乱。故曰:行刑重轻,刑去事成,国强。重重而轻轻,刑至事生,国削。

为什么古代要创造出那么多的酷刑?

上古社会的重刑有五种:大辟、宫刑、刖刑、劓刑、墨刑。这些刑罚被儒家推崇和继承。

后来法家又创造出各种酷刑:腰斩、五马分尸、剁成肉泥、抽筋扒皮、下油锅等等。

法家为何创造出如此之多的刑罚?

法家思想一言蔽之——捍卫君权,奴役臣民。其手段有三:刑罚、阴谋诡计、愚民。刑罚和阴谋诡计是低级手段。愚民是高级手段。商鞅谓之:民愚则易治。韩非子谓之:太上禁其心,其次禁其言,其次禁其行。

虽然刑罚是捍卫君权,奴役臣民的低级手段。却是最基础,最常用的手段。正因如此,历代法家酷吏绞尽脑汁。创造出各种泯灭人性的刑罚。但这些法家酷吏一个个作法自缚,害人终害己。

战国时期法家酷吏商鞅被秦国君臣依据商鞅之法。五马分尸,夷灭三族。

秦朝丞相李斯被腰斩,夷灭三族。

汉代法家酷吏张汤被其他法家酷吏腰斩。

唐代法家酷吏周兴被法家酷吏来俊臣请君入瓮,下油锅。来俊臣最后也被剁成肉泥。

多行不义必自毙也。法家无疑是法治的头号死敌!

为什么古代要创造出那么多的酷刑?

这是殷纣王发明的,后来周文王请示经纣王点头废除了。

为什么古代要创造出那么多的酷刑?

现代人肯定回答得不完整不全面,要想得到一个令人满意的答案,恐怕要得去问问古代的帝王将相。

为什么古代要创造出那么多的酷刑?

有酷刑怎么了?要看用在谁身上,从生物学角度看好像都是人,从伦理角度看太多不是人,纵容的无法无天

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。