现代人对甲午海战的理解有哪些误区?

甲午战争是中日战争,是在1894年日本发动的侵略朝鲜和中国的战争。1894年是旧历甲午年,所以叫“甲午战争”。

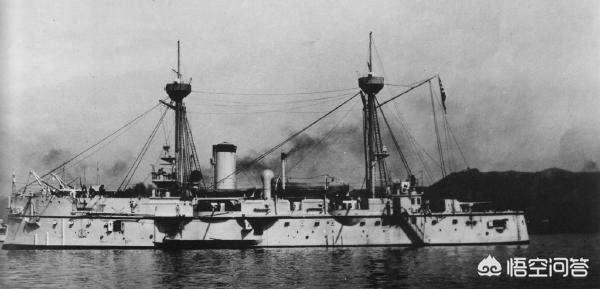

1894年,朝鲜东学党起义,日本帝国主义乘机出兵朝鲜。同年8月,日本海军突然袭击黄海的中国海军,对我国发动了侵略战争。中国广大士兵和一部分军官英勇抗日,如陆军左宝贵坚守平壤,中炮牺性;海军“致远”、“经远”两舰管带邓世昌、林永升及其舰上官兵奋战到底,坚持到最后壮烈殉国。

我最大的理解是:在甲午战争期间,主要的是卖国贼李鸿章把持下的清政府,一味“保船避战”,妥协求和,使我们中国失败。清政府腐朽无能,经营了16年耗银数千万两的北洋舰队全军覆灭。

然后,在1895年4日,日本强迫清政府签订《中日马关条约》。签订以后,中国的大片领土沦为日本的殖民地。并且在条约规定的巨额赔款,加重了人民的负担,加快了日本帝国主义化的过程。在历史上,甲午战争的理解不是误区,而是日本帝主义的利用我国廉价原料和劳动力,残酷地剥削中国人民,直接掠夺了中国人民的财富,阻碍了中国社会生产力的发展,利用各种手段迫使中国重新走向半殖民地化进一步加深。民族危机日益严重。

现代人对甲午海战的理解有哪些误区?

很多啊。

1.北洋舰队是亚洲第一,世界第六。

北洋舰队或许曾经是亚洲第一,但从来没有是世界第六。往前排至少还有英、法、美、俄、德、意、奥。这个讹传的来历是有一个西方人出的海军词典里面中国在目录中被排到了第六。这是因为目录里是按照字母顺序排列的,而中国的首字母C比较靠前。

至少到爆发甲午战争的时候,多年没有更新军舰和火炮的北洋舰队,在亚洲也绝对排不到第一。无论是吨位还是质量都不如日本的联合舰队。

2.北洋舰队和日本曾经争购吉野号。

老谣言了,子虚乌有的事。

3.叶志超贪生怕死临阵脱逃。

叶志超从平壤撤退并不是因为贪生怕死,是因为弹药真的差不多打光了(这从后来日军半夜伏击缴获的武器数量上可以看出来,当时清军每门炮真的没几发炮弹了),而且后勤接济不上。此时死守平壤反倒是全军覆没的选择,还不如及时撤退。

4.北洋舰队官兵用主炮炮管晾衣服。

这个也是老谣言了。事实上主炮炮管根本没法晾衣服,又粗距离地面又高,傻逼才会把衣服晾到那种地方去——而且从物理上路说都不一定挂得上去。

现代人对甲午海战的理解有哪些误区?

甲午海战日本之所以能够在甲午中日战争中打败中国,除了有政治制度占优势的原因外,日本的动员体制比中国先进得多,是一个更为重要的原因。

北洋水师纪念馆

而清朝政府在开战后拥有两支舰队——北洋水师和南洋水师,南洋水师眼看着北洋水师落败,也没有调集一兵一卒前往支援。日本历史学家升味准之辅在《日本政治史》一书中总结说,即使李鸿章指挥得当,奋勇还击,北洋水师因为中国人的动员能力太差,也会落败。“李鸿章在对日开战时所能直接动员的,只是他的北洋军而已。日清战争实际上成了日本与直隶省的战争。而且,北洋军是在传统的腐败习惯和乡党关系中成长起来的。

另据历史学家唐德刚先生考证,在甲午海战中,日本海军的头号功臣是战舰“吉野号”,此舰为英国造,原来是为清朝政府定做的,后来慈禧太后要办六十大寿,海军衙门就把这笔预算转为了礼金。而日本政府打听到这个消息后,决定倾全国之财力购买此舰。皇太后捐出了自己的首饰,日本商人和民间发起了“‘吉野号’募捐会”,后来募集到的银两可以买三艘“吉野号”。为了一举战胜清朝人,日本人进行了全国总动员,日本天皇御驾亲征,将大本营从东京迁到广岛,为了节约开支,支援前线,天皇每天只吃一顿饭,举国的财力物力和人力就这样全部压到了前线。

现代人对甲午海战的理解有哪些误区?

谢谢邀请!

在日本政府蓄谋已久,清政府仓促应战的背景下!甲午海战中出现日本获胜、清政府失败、北洋水师全军覆没这样的结局是必然的!

这是因为清朝末期的清政府已经是腐朽溃烂了!现代人对甲午海战的理解有哪些误区?我对此没有关注。很抱歉!

现代人对甲午海战的理解有哪些误区?

对甲午之战,很多人有个很大的误区,就是认为中国的国力军力不如日本。

从战争爆发前中日两国的实力比较上来看:

经济上,日本的重工业还比较薄弱,轻工业中也只有纺织业比较发达。钢铁、煤、铜、煤油、机器制造的产量都比中国低得多。

当时日本共有工业资本7000万元,银行资本9000万元,年进口额1.7亿元,年出口额9000万元,年财政收入8000万元,这些指标除了进口量与中国相当外,其它都低于中国。

军事上,日本海军拥有军舰55艘,排水量6.1万吨,与中国海军主力北洋舰队相当,但中国还有广东、福建水师。日本常备陆军22万人,总兵力不到中国的一半,武器装备也相差不大。

很明显,中日军事力量对比,并不像鸦片战争时中国大刀长矛对英国坚船利炮那样悬殊,有的方面如海陆军总量中国还略占优势。

也就是说,甲午战争中国之败,并不是败在经济、军事实力上。

有人认为,日本胜利是因为日本有了宪政体制,这就更是不着边际了。这又是另一个误区。

日本明治维新后建立的体制实际上是一种军部以天皇的名义独裁的体制,这种体制,并不比当时清廷的皇权专制体制更先进。况且,如果宪政体制能够保证打胜仗的话,那何以解释二战初期法兰西第三共和国惨败于德国?

日本获胜,最为关键的原因,在于日本先于中国接受了来自西方的近代民族主义。

明治维新后,日本高涨的民族主义思潮推动了两大国家战略的形成:一是与西方尽快解除不平等条约;二是向东方尽快争取更大的生存空间。

正是在民族主义思潮的强力动员下,远比“大清”贫困的日本才会出现天皇每天减一餐,纯洁少女出卖自己的童贞,举国上下一致捐钱买军舰的“动人场景”。在日本的联合舰队中,上至司令官伊东祐亨,下至普通水兵,都把“消灭北洋水师”作为自己的首要目标。

反观同一时期的中国,由于近代民族主义的缺位,并没有形成如日本那样的国家认同感。没有近代民族主义,中国就难以有效地动员起自己的战争潜力。对普通百姓来说,战争是朝廷的事,跟自己没关系。对普通士兵来说,“吃粮当兵,保命要紧”,并没有为保卫国家而献身的精神准备。

1894年10月25日,日军未经战斗,就轻取东北重镇九连城,驻守此处的清军,尽管有着毫不逊色的武器装备,却早已望风而逃。根据日本官方的《日清战争实记》记载,九连城居然出现了“当地居民箪食壶浆迎我王师,携来鸡和猪献给我军”的荒诞场面,日本随军记者因此感慨:“‘东西旦夕相望,庶民子来’,古人之言,不欺我也。”

民间和底层的精神状态是这样,上层精英的精神状态也好不哪里去。

比如,李鸿章并没有把北洋水师视为国家民族的军队,而只是把它看成是支撑自己个人权位的私人武装,因此不仅没有把消灭日本联合舰队,夺取制海权作为首要目标,反而一味的“避战保船”,消极挨打,终于导致全军覆没。

负责防守平壤的清军将领叶志超,更是在态势占优的情况下弃城逃跑,结果自己人马自相践踏所导致的死亡远远超过了战斗的伤亡。

甲午战争由此海陆战皆败。

(“兵说”专家:独立评论员郭松民)

现代人对甲午海战的理解有哪些误区?

这个问题,正是甲午战争至今更令国人心酸的痛点:不止是悲壮的战败,更是在战败之后,参战的清军将士们,却承受着各种无端的指责,纵是血染沙场,却依然被谣言包围。

▲本文配图来自电影《甲午大海战》

在落后挨打的近代史上,恐怕再找不出一场战争,会如甲午战争一样,被国人那样竭力的丑化歪曲。不厘清下面几条谣言,所谓的反思历史,我们依然在路上。

一:清朝皇帝光绪帝没领导责任,皇帝很委屈

事实上,最该为这场战争负责的,就是电视剧里经常被塑造成工艺无害形象的光绪帝。

孙子话说:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。光绪帝倒是察了,但是察的都是我必胜。而在战争期间,作为全局统治者,光绪帝一直越级指挥,各种瞎指挥,这边有直隶总督还有前线将领,令自三出,安能不败?据说最夸张的是,光绪一天连续下了六道上谕催战。在战场局势崩盘之后,光绪帝又玩起了鸵鸟战略,既想求和又担心承担政治责任,这位阿斗级别皇帝在战争里的表现实在是不值一提,若不是其一心求变革,还真不知道历史会怎么评价他。

二:北洋海军实力强于日本海军

一部分谣言认为北洋海军一直雄踞与世界第六,亚洲第一,从成军以来就是牛皮就是强。这在一段时间内是对的,截止到大清北洋舰队访问横滨。日本海军从80年代开始大力发展海军,实际上每年海军的军费都多于清朝,甚至出现全国范围内官员民众一起捐款,只为海军买军舰。而反观清朝这边,在北洋海军成军之后,户部就以年年购置军舰,耗费巨大为由停止购买外国先进军舰。更可怕的是,户部和主管海军的海军衙门经常挪用海军的款项用以其他支出,一进一退,实际上到甲午战争开战之前,日本联合舰队的实力已经远超北洋海军。在开战之前的北洋海军由于船只老化,年久失修等原因,整体速度下降到十节左右,日本海军则在一倍以上,更为直观的是火炮数量双方基本持平,但是日本购进了非常多的速射炮,射速比北洋海军快几十倍还不止,即使这样,北洋海军的炮弹的开花弹数量也远远低于日本海军,当时的海上作战,一靠速度二靠火力,两方面都技不如人还指望着破敌大胜吗?北洋海军实在是不容易打这么一场战争。

三:中国和日本打仗两国全面战争

这话也不对,历史记载一般称为甲午中日战争,或者是日清战争,但是实际上的战斗进程能清楚地表明,日本非与大清国战,而与李鸿章一人战耳。在前线浴血杀敌的是北洋系统的北洋舰队,而南洋海军、广东水师、福建水师表示现在没我事儿,这事儿跟我没关系。陆军号称是80万人,实际上能用的也就是淮军和湘军,几乎都是李鸿章的部下或者是与他有旧关系的人。前线打翻了天,京里的八旗子弟,照样提笼架鸟享受生活,朝中的清流们,除了观战就是挑刺骂,就看李鸿章在那里单练!

等到李鸿章被“练”的精疲力尽,战局严重恶化,先前观战挑刺的清流们全慌了神,更集体跑到慈禧面前哭闹,强烈要求杀了李鸿章谢天下。哪怕李鸿章后来谈《马关条约》,谈判桌上玩命苦撑,还被日本小流氓打了一枪,北京城里喊杀李鸿章的声音,比抗日的声浪响的多。

在这帮清流看来,李鸿章这一枪该挨啊。

四:日本把赔款很大一部分用在了普及教育上?

这话真的是造谣,日本的重视科教的名头在外,倒是什么好事儿给她贴金了。中国共赔偿日本连本带息三亿多两白银。这笔钱可是个大数目,是中国不吃不喝四年才给得起,日本直接所得的赔款数目是当时日本政府年收入的接近五倍,是日本世纪战争支出的三倍左右。

日本人发了这笔横财之后很是高兴了一把,高兴之后迅速冷静,日本政府直接专款专用,成立了新的部门来对战争赔款进行有效管理和使用,甲午战争赔款的85%用来扩军,因为只有建设更强大的军队才有可能获得更多的利益,其中日本陆军获得了扩充军队的费用0.57亿日元,靠这笔钱日本陆军直接完成了倍增,从6个师团增加至12个师团。以上共计3.05亿日元。

这笔赔款直接给日本军队的近代化插上了腾飞的翅膀,真正让日本军队能够成长为世界强军,进而能够与老牌帝国一战。5.5%的赔款,共2000万日元,是日本天皇的“分红”御料(战前皇室后宫捐出了很多脂粉钱,现在拿赔款的一部分还给他们 )。天皇太努力了,一门心思要打中国。此外,台湾作为新的帝国领土,需要镇压和经济建设,给了3.3%的赔款共计1200万日元;为了预防日本整天都地震或者是火山喷发,所以预备了一些防灾基金——2.8%的赔款1000万日元。剩下的这些少得可怜的部分,才是被用到教育上来,日本将2.8%的战争赔款,共1000万日元作为教育基金,主要用来推行全面义务制教育,算来只相当于日本皇室买胭脂钱的一半。虽说钱不多,仅仅是九牛一毛。

这场战争对于近代中国而言,不可谓不重要,甚至是打断了近代中国国运的战争,我们败的很惨,从没有过的耻辱。但也正是从甲午战争的前后开始,中国的仁人志士们开始认识到,只有推翻大清朝廷,使民主自由深入人心才是王道。

我们失败的原因太多,所以更应该好好思考,所谓“秦人无暇自哀而后人哀之,后人哀之而不鉴之,亦使后人复哀后人”,破开谣言是我们以史为鉴的第一步。

作者:我方团队书剑为酒

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。