有人评价李斯是千古一相,那他是名副其实,还是徒有虚名?

李斯作为秦朝丞相,对历史的贡献,还是非常大的。但是对秦朝来说,李斯却是个重磅炸弹。毫不客气地说,正是这位老兄的自私自利,害得秦朝二世而亡。

那么李斯这家伙究竟做了哪些危害秦朝的事情呢?

一、李斯是秦二世上位的关键人物。秦朝建立以后,秦始皇开始了巡视天下之路。很多人觉得这是个美差,可以四处游玩。其实这事儿非常辛苦,在那个交通不怎么发达的年代,可以说是受罪。

很显然,秦始皇不辞劳苦干这事儿,就是为了巩固自己打下来的江山。不过很可惜的是,年仅50岁的秦始皇,在最后一次东巡时,病死在了沙丘宫。

沙丘这地方似乎有诅咒,当年45岁的赵武灵王,也是被活活饿死在了沙丘宫。秦始皇死后,大秦帝国的皇位继承人究竟是谁?这事儿居然没有安排。

可见,秦始皇死的时候非常仓促。按照《史记》的记载,秦始皇临终前,只是让人写信给公子扶苏,让扶苏快点回来。至于回来干啥,秦始皇没交代!

大概率是让扶苏继位,可秦始皇没有指明这一点,这也就让赵高有了小心思。赵高和扶苏的关系可不好,他跟公子胡亥的关系不错。胡亥又是秦始皇最宠爱的小儿子,这次出巡,秦始皇也只带了胡亥。

因此赵高打算把胡亥立为天子,可赵高是个什么玩意儿?他能够左右天子的人选?当然不能!这事儿要办成,必须要依靠一个人,那就是当朝丞相李斯。

李斯是天下宰辅,在那个全国实行郡县制的年代,地位仅次于秦始皇。只要李斯不点头,赵高不可能变出个花来。

在这个关键时刻,赵高找到了李斯,提出了灵魂一问:是你跟扶苏关系好呢?还是蒙恬将军跟扶苏关系好呢?

李斯摇了摇头:还是老蒙跟扶苏好啊!

赵高两手一摊:这不得了!如果扶苏做了皇帝,估计你这个丞相算是当到头了,蒙恬肯定会出将入相。毕竟老蒙家三代人都为秦朝立下了汗马功劳啊!

李斯觉得很有道理,赵高发现他上套了,立马趁热打铁:你要是立公子胡亥为天子,那事情就好办了,胡亥肯定感激你的迎立之功,到时候你照样可以当丞相。

李斯瞬间恍然大悟,立马按照赵高的说法办事,搞了一份假遗诏,将胡亥立为天子。同时又派人以秦始皇的口吻下诏书给扶苏,逼迫扶苏和蒙恬自杀。

扶苏这个二愣子,一看老爹来信了,二话不说就抹脖子了。蒙恬怎么劝都没劝住,只好跟着抹脖子了。就这样,秦二世成了帝国皇帝,为秦帝国的灭亡埋下了伏笔。

二、李斯献《行督责书》,谄媚之态,令人作恶。秦二世登基以后,李斯如愿继续担任帝国丞相。可秦二世这个时候终于暴露了本性,他开始吃喝玩乐,大兴土木,怎么费钱费事,他就怎么玩。

这事儿直接导致天下出现了各种起义军,因此大臣们都纷纷劝谏胡亥,希望他能够体恤民情,收敛一点。

结果胡亥大怒,在他的思维中,当皇帝就应该吃吃喝喝,享受生活。体恤民情?治理国家?这不是丞相应该干的事情吗?现在怎么怪到皇帝头上了?

于是乎,胡亥把李斯叫过来臭骂了一顿,认为天下爆发起义军,都是李斯管不好国家所致。

李斯也是脑壳疼啊,但是也不能回嘴,只好认了这些事儿。

回去以后,李斯越想越不对,是不是自己失宠了?一旦失宠,那自己的丞相之位可就保不住了啊。

你可以看看,那时候天下都成啥样了,可李斯首先考虑的,还是自己的丞相之位。真可谓利令智昏,当年那个写下《谏逐客令》的李斯已经不见了,当年那个帮助始皇帝统一六国的李斯,也已经不见了。

李斯回家想了很久,终于为胡亥写了一篇臭名昭著的《行督责书》。这篇文章讲了些啥呢?主要就是告诉胡亥以下几个道理:

- 第一,自古以来,优秀的帝王从来都是吃喝玩乐,尽情享受的,所以你不要有心理负担,甩开膀子玩就是了!

- 第二,严刑峻法,让老百姓们整天战战兢兢,忙着躲避刑罚,这样他们就没工夫起来跟你唱反调了。

- 第三,采取督察制度,用严苛的刑罚对付臣子,这样臣子们就会对皇帝俯首帖耳,不敢有二心了。

文章最后,李斯还做了一个巧妙的总结。他表示如果胡亥按照督责之术来当皇帝,那他就可以为所欲为,要啥有啥,吃嘛嘛香了。

这篇文章的效果很明显,胡亥看了以后,对李斯大加赞赏,毕竟全都说到了胡亥的心坎里。可胡亥身边的赵高却不淡定了。

为啥?因为赵高发现,他愿意为只有自己这种贼眉鼠眼的宦官才会做出谄媚的事情,没想到李斯这种浓眉大眼的丞相,也能这么干?

赵高觉得自己吃饭的手段被李斯给窃取了,心里非常不爽,因此除掉李斯的计划,便提前提上了议程。

三、李斯让秦始皇彻底废除分封,完全实行郡县制。郡县制好不好?当然好!现如今的行省制格局,就是沿袭了当年的郡县制。可问题是,秦朝初创时期,就彻底实行郡县制,真的好吗?

从结果我们就能看得出来,秦朝覆灭的时候,嬴氏一族,没有一个手握实权的人,能够帮秦朝一把,各地郡县纷纷起义,秦朝覆灭的速度非常快。

当时如果秦始皇能够把自己的二十几个儿子,分封到全国各地,至少秦朝不会那么快就瓦解。这就跟汉朝初年的格局一样,分封制和郡县制并行,才是王朝建立之初,最恰当的做法。

春秋战国实行的是分封制,到了秦朝立马废除分封,全都搞郡县制,没有一点点过渡的时间,这对秦朝来说,是巨大的挑战。

再加上秦朝严苛的刑罚和沉重的负担,使得这种挑战就更加严峻了。很显然,秦朝没能接得住这种挑战,这才走向了覆灭。

全国实行郡县制,对后世王朝来说,的确是一件大好事,几乎每个王朝都是这么慢慢过渡下来的。先分封郡县一起搞,后来就搞推恩令,把诸侯国不断变小,最后全部实行郡县制。

可惜这事儿对秦朝来说,还是太仓促了。李斯作为这件事的领头人,需要为秦帝国的覆灭负主要责任。

总结:李斯谈不上什么千古一相。秦朝统一六国,那是奋六世之余烈,上百年的基础,所缔造了这么个结局。秦始皇完全有捡漏的嫌疑,至少前辈们已经把六国给打残了。所以说,李斯在这件事上的功劳很一般。

就算统一六国都是秦始皇的功劳,那这其中也有吕不韦、王翦、王贲、李信、蒙恬、蒙毅、内史腾等等一系列功臣的功劳,李斯绝不可能一家独大。

李斯最大的功劳,就是让秦始皇搞统一货币、文字、度量衡、车轨等,只有这方面统一了,那么天下才算是真正统一了。

可是后期李斯为了保住自己的丞相之位,做了太多有损秦朝国运的事情,是秦朝灭亡的重要推手。即使他被腰斩,也无法掩盖他犯下的错误。可以说,李斯的过错是大于功劳的。

有人评价李斯是千古一相,那他是名副其实,还是徒有虚名?

李斯(?-公元前208年)是战国末楚国上蔡(今5河南省上蔡县李斯楼村)人 ,李斯年轻时曾为郡吏,后辞职进入稷下学宫,跟随荀子学习帝王之学。

荀子是儒家,但他非常重视帝王之学,他把帝王之术推向了高峰。荀子的学说中,有相当一部分是可以与法家的学说兼容的,所以,他的学生中有李斯这样的法家。在荀子看来,无论是“礼”还是“法”,最重要的是任用贤人,只有善用人才方能维护君王的专制集权统治。

荀子提出了“隆礼重法”的治国原则,而他把君子看成是法的根本,是国家能坚持法治的基本保证。荀子说:“君子者,法之原也”(《荀子·君道》)。荀子又说:“君子者,礼义之始也”(《荀子·王制》),荀子把君子看成是带头尊礼的人,所以,君王的统治之道在于任用君子、尚贤使能。

荀子把儒家的“道”解释成是“君道”,他赋予君王最高的道德原则,君王成了衡量一切的道德准绳,传统儒家对君王的道德制约被荀子给解除了。荀子认为君王是最善于行“道”的人,治理天下不是依靠“法先王”、依“道统”,而是在于行“君道”,治理国家的核心思想是在于“君道”而非“道统”,这显然是对孟子等“道统论”的批评。

在“内圣外王”的政治哲学中,孟子重“内圣”,而荀子重“外王”。荀子把儒家的“外王”理论推向高峰。荀子从“隆礼重法”,从“礼义法度”方面来阐述“外王之道”,在荀子看来,礼义是立法的根基,尊礼义,行为便能合法。

荀子把“道”直接解释为“君道”,推崇君主专制极权,取消了对君王的道德制约,这是符合当时的历史发展趋势的,在当时的历史条件下,从周制到秦制变化,其关键就在于抑制贵族的权力,从而强化君主专权,荀子的帝王之学和他的“君道”论就是符合强化君主专权的需要。

李斯拜荀子为师,所学的就是荀子的这一套帝王之学。而这一思想是以后他辅佐秦始皇治理天下的政治理论基础。

李斯素有大志向,在他学成之后,便进入了秦国,他感到当时秦国实力最强,最有可能统一天下,而他只有在秦国才能发挥自己的才识和智略。

入秦初期,李斯成了秦相吕不韦的舍人,被任命为郎。李斯一直在等待时机,想得到始皇帝的重用。

李斯(剧照)

(一)李斯的“老鼠论”

据司马迁在《史记·李斯列传》中的记载,李斯有一套“老鼠论”,流传得很广,很能表达李斯的谋略观点:有一次,李斯看到厕所里吃粪便的老鼠,遇到人或狗到进厕所时,老鼠便很快逃走了;可是,在米仓里,他看到的老鼠却是一只只吃得十分肥硕,他们还悠哉游哉地在米堆中嬉戏交配,没有人或狗来侵扰,没有惊恐。于是,李斯发出了感慨:“一个人是否有出息,犹如老鼠一般,是由自己所处的环境决定的。” (《史记·卷八十七·李斯列传·第二十七》)也就是说,在李斯看来,人的能力,人的聪明才智原本是差别不大的,要带来富贵,避免成为贫贱的人,关键在于自己能否抓住机会和选对成长的环境。

这可以很好的解释李斯在战国末期,为何在走出稷下学宫之后,会选择进入秦国。李斯很想干出一番大事业,很想飞黄腾达,所以,他经过对各国政治军事实力的分析,决定进入秦国。而在相府当舍人时,他在寻找机会,想到秦始皇的身边去当官。

(二)献策离间各国,建议灭韩恐吓他国

李斯终于等到了拜见秦王的机会,他知道嬴政正灭六国、统一天下的大事,于是,李斯对秦王说:“成大事者,必抓住机遇,昔秦穆公国强,却未能吞并各国,乃时机未到也。自秦孝公始,周室衰落,列国征战不休,秦国得以强大。今秦国国力强大,大王贤德,灭六国如扫灶尘一般,正是完成帝业、统一天下之良机,切勿失。”(《史记·卷八十七·李斯列传·第二十七》)

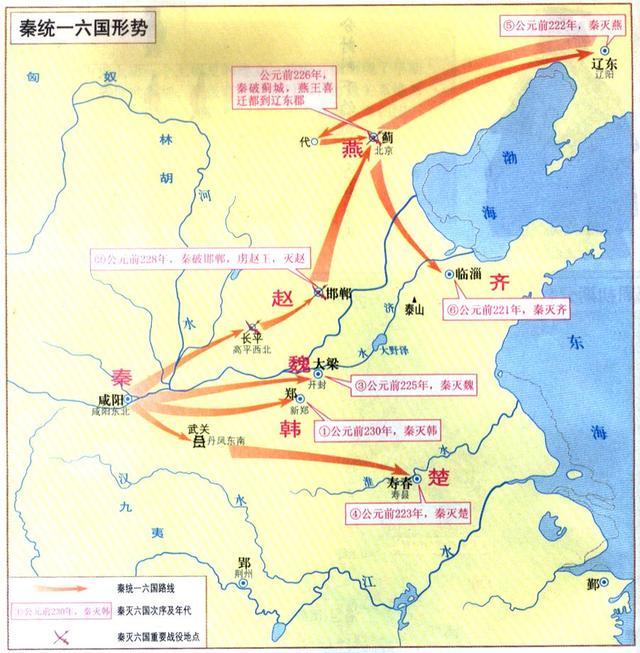

李斯的话激起了嬴政的雄心壮志,让嬴政很喜欢听,于是,李斯接着提出了他的战略建议。他建议嬴政采取离间各国君臣之计,只要各国君臣不和,便容易被击败。至于攻击各国的顺序,李斯主张“先灭韩,以恐他国”,韩国仍有一定实力,秦国若能尽快把韩国灭了,其他五国就会受惊吓,不敢与秦为敌,很容易被吞并。嬴政感到李斯的建议和策略是很有用的,是好计策。李斯因此而秦王嬴政的赏识,他被提拔为长史。接着,李斯劝说秦王派人持金玉去各国收买、贿赂各国的臣僚,离间六国的君臣关系,果然离间计收到了很好的效果。李斯出谋划策收到实效,他很快被封为客卿。

嬴政(剧照)

(三) 劝秦王撤销“逐客令”,被封为廷尉

秦国遇到水灾,相邦吕不韦考虑兴修水利,决定挖掘水渠,以防止灾害的扩大。此时,韩国得知了秦国年轻君王有吞并六国的雄心,担忧被秦国灭了,正商议如何应对秦国即将发动的攻击。有智谋之士提出了一个“疲秦”的计策,韩国国君采纳了,主要办法是派一位治水专家叫郑国的到秦国去,而恰好秦国要修水利,就秦国把水渠修得更大,以削弱秦国的人力物力,以牵制秦军东进。其实,韩国国君是失算了,一旦长渠修成了,秦国便能解决水灾问题,并增加数万亩良田,这将大大有利于秦国扫平六国。

可是,郑国主持修渠本来是好事,但“疲秦”的阴谋却暴露了,秦王派人一查,才发现东方各国都派了间谍来到秦国做宾客,借机刺探情报或阴谋搞破坏。这些事情一暴露,秦国朝中群臣对外来客卿发生了很大的议论,质疑之意顿起。有一些保守的大臣上奏秦王,质疑说:“各国入秦之人,多是为母国利益,入秦乃是起事端,或祸害秦国而来的,请大王下令,对外来诸客,尽皆逐出。”秦王感到有道理,防间谍很重要,于是,秦王下了逐客令,李斯是外来人,当然也在被逐之列。

李斯知道了秦王下了逐客令之后,便给秦王写了一奏疏,以非常有说服力的理由劝说秦王取消逐客令,这就是史上闻名的《谏逐客书》。

李斯在奏疏中说:“臣下闻说群臣议论逐客,知逐客之策是错的。自秦穆公求贤令以来,从西方的戎请来由余,从东方的楚国请来百里奚,从宋国迎来蹇叔,任用来自晋国来的丕豹、公孙支。秦穆公任用此五人,兼并了二十国,称霸西戎。秦孝公重用商鞅,实行新法,移风易俗,使秦富强,打败楚国,击退魏国,扩地千里,秦国随之强大。秦惠王用张仪连横之策,拆散六国的合纵之谋,迫使各国服从秦国。秦昭王起用范雎,削弱贵戚力量,加强了王权,蚕食诸侯,秦成帝业。秦国四代王皆是由于任用客卿,才秦国强大,客卿对秦国的贡献很大。若是之前秦国四位君王下令逐客,必使秦国没有富利之实,亦无强大之名。”(参看《史记·卷八十七·李斯列传·第二十七》)

李斯说得有理有据,而且处处是结合秦国历史上的各位有为君王的政绩来说事的,这对于有雄心灭六国一统天下的嬴政来说,很有说服力,李斯让嬴政明白,重用客卿对秦王灭六国,统一天下只有好处没有坏处,而且,若是逐出客卿,秦国的统一大业将难以完成。秦王果然聪慧,虽已下了逐客令,但经李斯一劝,他明辨是非,立即采纳了李斯的建议,取消逐客令。李斯因此而得到了嬴政的信任和赞赏,受到重用,被被封为廷尉。

(四)升任丞相,推行一系列统一政策

秦始皇二十六年(前221年),嬴政成功灭了六国之后,统一天下,开始推行大秦国的新政策。李斯作为廷尉,奉命与丞相王绾、御史大夫冯劫等议定“皇帝”之号,并制定统一后的政策措施。后来,李斯任丞相,推行了一系列统一的政策和措施。

首先,反对淳于越分封子弟之议,废除分封制,建立郡县制。

周朝立朝之时,周文王、周武王封了很多子弟,使分封制发展到了极致状态,可是,到了周朝末期,周室子弟一个个都疏远了,甚至互为仇敌,经常发生战争,对此,周天子也力制止。秦国统一天下之后,曾有淳于越等提出继续采用分封制,而李斯等人却极力反对分封,主张实行郡县制,秦始皇也赞同他们的主张。当时,天下已统一,若再立许多诸侯国,是对保持统一大势不利的,国家将不会有安宁。所以,秦始皇采纳了李斯的建议,把全国分为三十六郡,郡以下为县。这就是秦朝建立是实行的郡县制,对于分封制来说,郡县制是一大进步,有利于国家的统一,社会安宁。这一制度在秦以后的帝制社会里一直沿用了近两千年。

李斯画像

其次,统一度量衡,统一货币。

秦朝统一天下之后,由于之前各国有不同的度量单位,所以,显得计量方面显得很混乱,为了不使其影响统一王朝的经济交流和发展,李斯上奏皇帝,建议废除六国旧制,把度量衡从混乱不清的状况下统一起来,实行明确一致的计量单位。这一建议得到了秦始皇的批准。

在李斯所推行的新措施中,度制以寸、尺、丈引为单位,采用十进制计数;量制则以合、升、斗、桶为单位,也采用十进制计算;衡制则以铢、两、斤、钧、石为单位,二十四铢为一两,十六两为一斤,三十斤为一钧,四钧为一石固定下来。为了有效地统一制式、划一器具,李斯又从制度上和法律上采取措施,以保证度量衡的精确而有效的实施。

统一度量衡意义十分重大,这是秦王统一中国以后的重要经济管理措施,这也是李斯当了丞相之后的一项重要功绩。计量衡的策略延续了几千年,成了必不可少的经济管理措施。

此外,李斯还有另一项经济管理方面的重大贡献,那就是统一货币。

秦始皇三十七年(公元前210年),李斯上奏秦始皇,提出了一项极为重要的措施:废除原来秦以外通行的六国货币,在秦国管辖的全国范围内统一货币。这一措施具有持久性的重要经济影响,是加强经济交流和经济发展的根本性的措施。

在李斯的主持下,货币规定了以黄金为上币,以镒为单位,每镒重二十四两,以铜半两钱为下币,一万铜钱折合一镒黄金。李斯还严令珠玉、龟、贝、银、锡之类作为装饰品和宝藏,不得当作货币流通。同时,他又规定货币的铸造权归国家所有,私人不得铸币,违者定罪等。

显然,秦国统一天下之后,货币也需要相应地统一,所以,李斯此举是适应了当时经济交流和发展的需要,同时,这对于后世经济发展来说,是一大创举。就连李斯所主持铸造的圆形方孔的半两钱(俗称秦半两)因其合理的设计造型,携带和使用方便的形式,被一直使用到清朝末年。

再次,统一文字,统一车轨

公元前221年,丞相李斯上书秦始皇,提出了“书同文字”的建议,秦始皇采纳了建议,于是,下令禁用各诸侯国留下的古文字,一律以秦篆为统一书体。秦国统一天下,当然需要有一种统一的官方文字,不能允许各国各用自己文字了,而李斯提出这一建议是适应了统一的需要,所以,秦始皇下令之后,李斯便组织制作秦篆的标准字样,使小篆成了天下通用的文字。

紧接着,李斯为了推广统一的文字,便亲自编制了《仓颉篇》七章,每四字为一句,作为供人临摹的课本。过了不久,李斯还采用一位叫程邈的小官吏创造的一种书体,以改变小篆曲屈回环的形体结构,形成新的书体——隶书。从此,隶书便作为秦国的官方正式书体,它不仅流行于秦朝,后来在汉朝兴盛起来。直至魏晋,才有了楷书取代隶书。毫无疑问,篆书、隶书作为书法的流行和传承下来,李斯功劳巨大。

除了统一文字之外,为了在秦国统一天下之后使交通流畅,物资交流更便利,李斯还上书建议对全国的车轨实行统一,并在全国范围内修筑驰道。秦始皇批准后,李斯便在全国推行统一车轨、修筑驰道的交通政策。主要驰道有两条,皆以京师咸阳为中心,一条向东通到以往的燕、齐地区(今河北、山东一带),另一条通向南部,直达吴楚旧地(今湖北、湖南、江苏、浙江等地)。驰道路基坚固,宽50步,道旁每隔三丈种青松一株。后来,秦国又修筑“直道”,由九原郡直达咸阳,全长1800余里。此外,还修有云、贵等地的“五尺道”,湖南、江西一带的“新道”,如此一来,便形成了以咸阳为中心的四通八达的交通网,车轨宽为六尺,以保车辆畅行无阻。

李斯在吕不韦自尽之后,王绾卸任之后,在秦朝建立之后不久,执掌相印,他辅佐秦始皇,在巩固秦朝政权,维护国家统一,并促进政治、经济的发展等方面做出卓越的贡献,以上几个方面体现了李斯的巨大贡献。秦始皇是千古一帝,而李斯作为秦朝统一时实施统一政策的杰出丞相,完全可以称为“千古一相”,因为,他所推行废除分封制、实行郡县制,统一文字,统一度量衡,统一货币,统一车轨等,就是千古难见的名相之为。李斯遇到了千年难遇的机会,能当上秦国统一时期的丞相,他当然作为秦统一时期的著名丞相,是实至名归的。

秦始皇画像

当然,李斯也做了倍受非议的三件事:

一是李斯害怕秦王重用韩非,便向秦王讲了一些污蔑韩非的坏话,而秦王相信李斯的说法,便将韩非打入大牢。之后,李斯和姚贾串通,使韩非吃了毒药,自杀身亡。李斯这肚量,这阴毒之举,十分可恶。

二是建议秦始皇下令焚书,认为三代时期的做法,也并不值得效法,认为以古非今,乃搅乱民心,凡不利于统一天下的言论,必须禁止,以免影响政局稳定,避免有损皇帝权威。凡是秦记以外的史书,非博士(掌管古今典籍之官)所藏的诗、书、百家语皆应烧掉,只准留下医药、卜筮、种树之书。焚书的扩大化,李斯是有大过的。

三,秦始皇巡游时,暴卒于沙丘,在宦官赵高的胁迫下,李斯发动“沙丘之变”,李斯与赵高合谋篡改了秦始皇的传位诏书,废了太子扶苏,改立胡亥为新帝,是为秦二世。李斯此举乃假传圣旨,犯了叛逆谋反之罪。

后来,李斯被秦二世捕入刑狱,严刑拷打,被迫承认谋反,于秦二世二年(前208年)七月被杀死于狱中,这也算是一种报应吧?

司马贞评价李斯说:“鼠在所居,人固择地。斯效智力,功立名遂。置酒咸阳,人臣极位。一夫诳惑,变易神器。国丧身诛,本同末异。”(《史记·四十二》)

李斯的在秦的经历是很值的探讨和深思的。

有人评价李斯是千古一相,那他是名副其实,还是徒有虚名?

李斯,秦国丞相!在秦始皇统一天下的战争中,他是起到很大作用的!

可对于现在来说,他的功与过,其实是有两面性的!首先说说他的过错!

在秦始皇去逝之后,联合赵高拥立秦二世胡亥为帝!导致秦朝的最终灭亡!这个过程中,李斯肯定有自己的私心!

希望做一名权臣!可我们都知道,在权力斗争方面,他是不如赵高的,最后自己也没什么好的结局!

在秦朝灭亡这个问题上,他是有很大责任的!

但是他的功劳也有迹可询!秦始皇刚刚登基,经历了嫪毐,吕不韦之事后,对山东入秦的士子是不放心的!

甚至一度想驱逐山东士子,在这种情况下!是李斯的大胆直谏,为秦国保留了大量的人才!让秦灭六国的速度加快!

在以后的时间内,他的很多谏言都是对秦国,对天下统一有很大作用的!从这一点来说,他的功劳非常大!

称为千古一相,也没什么不妥!公正的看待李斯!

除了联合赵高拥戴秦二世胡亥。在其他方面,似乎也没什么过错!在秦二世继位后,他大多数时候都是为了自保,选择沉默!

算起来,他还是可以称为名副其实的千古一相的!!!

有人评价李斯是千古一相,那他是名副其实,还是徒有虚名?

对李斯的评价我早做过评论,先说李斯功绩:一,是他向秦始皇提出了统一六国的主张,规划了统一蓝图。二,在秦始皇驱逐六国学者时,是他以《谏逐客令》阻止了始皇主张,保住了统一进程中需要的人才。三,秦统一后,是他力推文字、货币、度量衡的统一,为经济文化的发展做出了贡献。

再说他的错误。秦始皇死后,在继承人问题上与赵高勾结,助纣为虐,致使胡亥上台,加速了秦的灭亡。

综上所述,李斯对秦统一有功,在选择接班人问题上有过。所以,称不上千古一相。

有人评价李斯是千古一相,那他是名副其实,还是徒有虚名?

李斯软弱,摇摆,怎能称千古一相?

有人评价李斯是千古一相,那他是名副其实,还是徒有虚名?

李斯的死相极惨——“诛三族”,也就是杀掉父族、母族和妻族。简言之,凡跟他相关的人都得死掉,他自己也被腰斩,从腰部斩断全身,不可谓不惨。论惨,历史上恐怕只有方孝孺能超过他(夷十族,凌迟死)。但人家方孝孺是世所公认的大忠臣,李斯呢?恐怕很难下这个结论。

人贵有自知之明,对于能力不强,胸怀不宽的人,能够得到君主赏识已实属不易,按理就应该安分守己,大了说为报君主知遇之恩,小了说守自身荣华才是正理。但是!这个世界上很多问题都出在这个“但是”上,但是就有人要反其道而行之,结果弄得来身败名裂,家破人亡,自身也惨遭酷刑而死,这样的人并不多,李斯就是其中的一个,而且是极其典型和极其可悲的一个!

李斯,上蔡一文笔小吏出身,名不见经传,只因拜了荀子为师而得到吕不韦赏识,进而因为一篇《谏逐客令》而被始皇帝看中。应该说他的文笔是不错的,用今天的话来说,有一定文学才华。但是论治国、论权谋、论器局,这人基本一无是处,勉强放到庙堂之上只能算是庸才,若是处于决策中枢,则是能不配位,德更不配位。

有人说,他好歹也算个知名法家,为什么要这样埋汰别人。不是我埋汰他,你看看他做了些什么就知道了:

焚书坑儒是秦始皇的杰作?说起焚书坑儒,人们一般会把罪名放到始皇帝身上,但是这却是一个误会,因为“焚书坑儒”这样的滥点子不是秦王的首创。他的原创著作权属于李斯!

那一年,秦始皇统一天下,有人劝秦王实行分封制,把嬴氏子孙封王封侯以便危险的时候有人帮持。应该说,这样的观点虽然不高明,但出于对皇帝的忠心,也无可厚非,毕竟是一家之言。可是,秦王在问及李斯的意见时,他却并不从正面反驳,而是一竿子横扫一片,建议秦王把这些与己不同的观点全盘否定,而且,为了永除后患,建议秦王把学习《诗》《书》百家语者全部灭掉。这就是挟私报复了,因为李斯本人是法家的人物。非我族类,其心必异!李斯把经给念歪了。秦王:焚书坑儒的锅,我不能背啊!

李斯建议杀尽天下儒生,但你认为李斯是门派利益的捍卫者,那就错了。因为他对同门师弟也一样凶残。韩非是荀子的得意门生,法家思想的集大成者,也是李斯的同门师弟兼好友。但是,这对昔日好友因为个人立场决裂,李斯竟给韩非递毒酒!在李斯的帮助下,秦王开始了统一之举,而第一个灭掉的就是韩非所在的韩国。在灭韩之前,韩非曾受托前往秦国向这位同门师弟说情,结果让李斯逮着机会跟人合伙弄死了。

李斯是秦始皇的忠实拥趸?你以为李斯受秦王赏识,必然死忠于秦王。那你又错了!心比天大的秦始皇在外巡游,突然发现自己的身体扛不住了,于是对身边的亲信——赵高、李斯和胡亥传下密令:把兵权交给支持扶苏的蒙恬,叫长子扶苏到咸阳汇合。很明白,这是要传位扶苏的架势。但是,秦始皇临终前这一刻被自己最信任的人卖了。如果说秦始皇啥都好的话,这识人用人的功夫真不咋地。因为这三个人没有一个听他的,赵高按住密令不发,李斯小算盘打得飞快也不发,胡亥自然了观其成。于是李斯耻辱地把自己绑上了赵高的贼船,至于有大恩于己的始皇帝,那就由他去吧!

李斯算了一辈子,终成正果了吗?不好意思,你又错了,而且是大错特错。李斯背叛师门、背叛皇帝,一辈子弄权,却没有得到好下场因为在他身后,还有一个更会弄权的大反派——赵高。在这个阉人面前,李斯就是个小儿科,最终被整得家破人亡、身败名裂。

据史料记载李斯是被“诛三族”,上下几百口人,悉数人头落地。李斯跪在断头台上,旁边是他的儿子,后面是全家人。刽子手已经将大刀磨的雪亮的了,拔了自己的一根头发试着刀刃,想想,是腰斩呀,到要得多快。

此时李斯侧头给他的儿子说了一句很有水平的话:“牵犬东门,岂可得乎”。意思是:儿子,记得不,想当年,我领着你们哥几个,牵着黄犬,在老家上蔡东门外的山冈上打猎的情景吗?唉,以后再也不会有了。

唉,不得不说,他还是个文人,临死都整得这么文艺,比较潇洒。

李斯此时面对死亡不动声色、视死如归,而且还和即将和他一样赶去黄泉的儿子说笑。简直是黑色幽默。能说出这句话的李斯,就已经值得我们敬佩了。因为这是他对自己一生公务员生涯的总结性发言,对一生进行了否定。

(欢迎关注一下!)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。