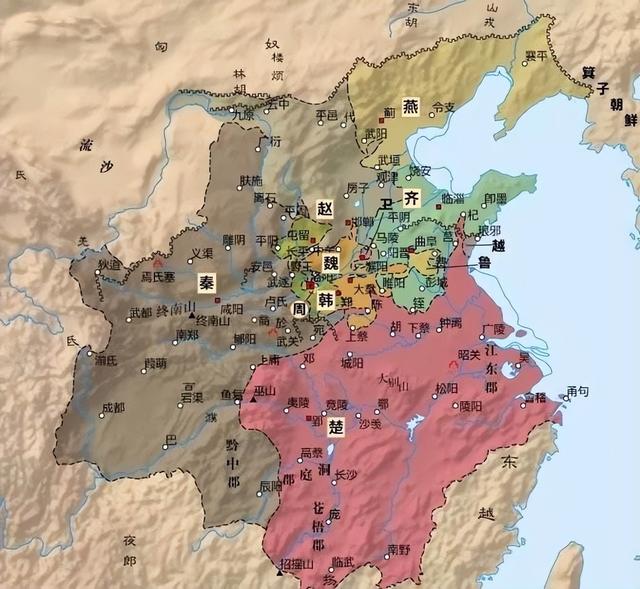

战国时期魏国手握一把好牌为什么打了个稀烂?

战国时期的魏国,可谓是人才大国。我们熟悉的李悝、西门豹、商鞅(卫国)、张仪、公孙衍、吴起(卫国)、范雎等人,本质上都是魏国人(卫国是魏国的附庸国)。

魏文侯时期的李悝变法,也是后来秦国商鞅变法的根源所在。商鞅基本就是从李悝那儿学来的那一套,他入秦的时候,手里只带着李悝的那本《法经》。李悝变法使得魏国变得富强,政治、经济方面,都超过了列国。

同时魏文侯启用吴起担任大将,对军队进行改革,建立了战斗力强悍的魏武卒。以5万军队击败了秦国50万大军,夺取了西河之地。

魏文侯礼贤下士,事必躬亲,使得天下大才在魏国前赴后继地出现。如果真正能这么发展下去,那魏国的前途不可限量。至少魏国当时打造人才的那种大环境,是其他诸侯国比不上的。那么为啥后来魏国逐渐衰败了呢?

一、明君就魏文侯一个,这怎么玩?魏文侯绝对千古以来少有的明君,可惜由于他把调子起高了,后世之君压根就不知道怎么追赶自己的先辈了。

换句话说,后世之君再怎么努力,说实话也达不到魏文侯的高度。因此这帮人索性直接躺下了,还努力个啥?给祖宗当背景吗?

魏文侯死后,他的儿子魏武侯继位。从谥号我们就能看得出来,这哥们是个喜欢打仗的人。前期在魏文侯余威的影响下,魏武侯的事业搞得也是风生水起。

魏武侯九年之前,魏国依旧处于长期鼎盛的状态。魏武侯任用吴起为将,继续南征北战,打服了周围的楚国和秦国这两大强国。此外魏武侯延续了父亲的地位,依旧是三晋集团的领袖人物。

可是魏武侯九年,志得意满的魏武侯开始有点儿飘了。

- 首先,魏武侯不知道接受了田和的什么好处,强行要求周天子册封田和为侯,这就是著名的田氏代齐。原来魏武侯才是始作俑者。

- 其次,魏武侯接纳了叛逃赵国的赵国公子赵朝,甚至还要强攻赵国都城邯郸,结果不仅没打下来,还导致赵魏之间的关系彻底破裂。此后魏国和赵国又因为卫国大打出手,标志着魏文侯联合起来的三晋集团宣告终结。

- 再者,名将吴起,因为屡立战功,遭到奸人诬陷。魏武侯居然也开始怀疑吴起,无奈之下吴起只好投奔了楚国。这事儿开启了魏国向对手输送人才的先河。

- 此外,魏武侯连年征战,搞得民不聊生。先后与秦国、楚国、赵国、齐国、中山国等强国交战,严重消耗了魏国的综合国力。

所以说,魏国在魏武侯时期,就已经开始走下坡路了。

到了魏惠文王时期,情况就更严重了。魏惠文王任人唯亲、任人唯贵,却不任人唯贤。结果导致商鞅、张仪、公孙衍、范雎等人的出走。不仅严重损害了魏国的利益,而且还增强了其他国家的实力。

此后的魏襄王、魏昭王、魏安釐王等人,都是资质平庸之辈,无法撑得起祖宗留下的家业,造成了严重的人才流失,魏国走向衰败也就不奇怪了。

二、魏国君主在位时间都太长了。魏文侯在位50年,魏武侯在位26年,魏惠文王在位51年,魏安釐王在位34年。好家伙,这4位君主,加起来在位161年时间。

如果4代君主都是魏文侯那样的明君,那还好说,魏国肯定是一片光明。可问题是,魏国这帮君主,除了魏文侯以外,真的是一代不如一代。这麻烦可就大了。

因为一朝天子一朝臣,一位君主在位期间,一般来说只会实行一种治国理念。一旦这种理念有严重缺陷的话,那一定会将这个国家带向衰败。

魏武侯,一辈子就想着靠武力解决问题。事实也是如此,整个魏国在当时整天跟人家打群架,一言不合就要动手。甚至把魏文侯构建起来的三晋联盟,都给破坏掉了。

魏武侯在位26年还算好,要让他在位50年,那魏国极有可能因为穷兵黩武而提前告别历史舞台。

魏惠文王是个只顾虚名的君主,整天想着称王,压根不顾实际利益。这种大局观,也从侧面反映出魏惠王任人唯贵的习惯。只要身份尊贵,在魏惠王这儿都能得到重用。反过来说,哪怕你本事再大,只要身份低下,魏惠王也不会用你。

因此,魏惠文王当政的51年时间里,从魏国流失的人才不计其数。其中改变战国历史的,就有商鞅、张仪、公孙衍、范雎、孙膑等著名人物。

这种情况持续了51年之久,你说魏国能发展好吗?昏庸的国君在位时间太长,导致魏国错过了改革的最好时机。

三、各国都在变法,魏国却没能赶上趟。原地踏步,满足现状,早晚是要被时代所抛弃的。魏国就是这么个状况。早年魏文侯在位期间,任用李悝实行变法,使得魏国很快崛起,成为了三晋集团的盟主,一度成为了天下最强大的国家。

也正是由于魏国的变法,启发了天下各国的变法事业。但此后的一百多年里,魏国就再也没有像样的变法了,也没能坚持住魏文侯时期实行的变法。这就导致魏国开始走下坡路了。

而此后其他诸侯国们,却先后开始了变法。

吴起被魏武侯赶走以后,跑到了楚国,帮助楚国进行变法。使得楚国的国力与日俱增,军队战斗能力也日益增强。

- 商鞅逃出魏国以后,跑到秦国去,帮助秦孝公进行变法。这就是著名的商鞅变法。该变法彻底改变了秦国的命运,使得秦国成为了鲸吞天下的强国。

- 燕昭王金台招贤,开始进行变法。使得弱小的燕国,也能够拥有攻占齐国70多座城池的实力,差点灭了齐国。

- 赵武灵王胡服骑射,这就太出名了。赵武灵王不仅移风易俗,而且还按照匈奴人的习惯训练军队,使得赵国成为了战国后期唯一一个能够与秦国叫板的军事强国。

- 齐国也在邹忌、孙膑等人的帮助下,进行了一定程度的经济、军事方面的改革。所以也有不小的进步。

- 哪怕是小小的韩国,也因为申不害变法的这15年,变得富足强悍。短时间之内,也没人敢欺负韩国。

反倒是魏国,首先进行变法,却在后期没能赶上各路诸侯。这就有点儿说不过去了。毕竟是他们率先尝到了变法的甜头,可惜他们没能坚持下去,这怪谁呢?

总结:谁能坚持正确的国策,谁才能走向胜利。魏文侯时期的国策正确,可惜魏武侯、魏惠王等人没有坚持下去。反观秦国,奋六世之余烈,虽然商鞅被车裂而死,可商鞅变法却一直在秦国延续,这就是坚持的效果。

秦国坚持变法,使得国力强盛,而且百年不衰,最终熬到了统一六国的时候。由此可见,一项被实践证明是正确的国策,千万不能轻易改变,尤其是不能走回头路。一失足成千古恨,悲哉魏国,惜哉魏国。

战国时期魏国手握一把好牌为什么打了个稀烂?

魏国虽然在战国前期维持了百年霸业,但自魏文侯去世后,魏国的霸业便逐渐走向了崩溃。

其子魏武侯即位后,由于战略眼光过于盲目,犯下了不少战略性错误,其中最为关键的战略错误就是魏武侯放弃了三晋同盟赵国,这也是魏国霸业崩溃的开始。因三晋联盟瓦解,魏国和赵国反目成仇,导致魏国想要想发动大规模扩张战争时,就不得不提防赵国会不会趁虚而入。

魏武侯虽然将魏国的百年霸业再一次推向高峰,但他在位期间频繁发动的扩张战争并没有取得重大的实质性战略进展,反而使魏国四面树敌,结仇于诸侯,导致魏国霸权遭到周边诸侯大国的强烈挑战。之后在魏惠王时期得到了爆发,魏国在周边大国的接连沉重打击之下,最终丧失了霸主地位,从此一蹶不振,彻底走向了没落。

接下来我们先来了解一下战国初期的魏国,看看魏国手中的“好牌”究竟多么厉害。

魏文侯重用李悝变法,使魏国一跃成为中原霸主魏国的先祖是毕公高(周文王之子,周武王之弟)的后代毕万。周武王灭商建周后,封其弟姬高于毕地,建立毕国,后来毕国被西戎所灭,毕公高的后裔毕万在亡国后投奔晋献公,因消灭耿、霍、魏三国有功,被晋献公封于魏地,毕万的子孙便以封地为氏,称魏氏。

之后魏氏的势力不断壮大,成为把持晋国国政的十一个世族,晋国六卿便是由这十一个世族轮流执政。这些世家大族在维护晋国霸业的同时,也在蚕食晋国国君的君权,他们的子孙最终成为晋国宗庙的掘墓人。时间来到春秋末期,十一个世家经过极其残酷的斗争后,只剩下智、韩、赵、魏四大家族。

后来在公元前453年,晋国赵氏联合韩氏、魏氏消灭了执政的智氏,晋国公室名存实亡,三家分晋的局面基本形成,之后三家瓜分晋国剩余领土,此后韩、赵、魏三家称为“三晋”。

在公元前446年,毕万的十二世孙魏斯继承晋国魏氏领袖,这便是使魏国一跃成为中原霸主的魏文侯。魏文侯当政时,任用李悝为相,在国内进行变法改革,依法治国,为此极大地促进了魏国农业生产的发展,魏国因此而富强,成为战国二百余年历史中,最先强盛而称雄的国家。

李悝变法不仅使魏国的经济全面转型,还通过确立武卒制度,建立起一支高度职业化的强大军队,魏武卒一度成为战国初期最强大的军队。魏文侯在国内完成变法改革后,便开始向外发展,由于赵氏在北,韩氏在东,魏文侯最终将发展方向定为西面的秦国。

《史记·魏世家》记载:“六年,城少梁。十三年,使子击围繁、庞,出其民。十六年,伐秦,筑临晋元里。十七年,伐中山。”

在公元前419年(公元前425年,魏文侯继任晋国正卿,此时魏文侯已经执掌魏氏21年),魏军西渡黄河,在少梁筑城,以此作为攻打秦国的军事据点,七年后,太子击率军秦国攻打繁、庞二地,之后魏文侯于公元前409年任用吴起为将攻打秦国,攻取秦国河西地区的临晋、元里等五城,并筑城。

之后吴起率军长驱直入至秦国渭河平原的咽喉要地郑县,将秦军逼退至洛水一带,自此魏国占领了秦国全部河西地区,设立西河郡,由吴起担任首任郡守。魏国占领河西地区后,也控制了秦国同中原交流通道,一直将秦国压制在北洛水以西长达八十年。

魏文侯攻占秦国河西地区后,又向北攻灭了中山国,之后魏文侯又率领三晋联军大举进攻齐国,接着又攻打郑国和宋国,因与楚国发生了利益冲突,三晋联军又多次和楚国发生激战,一直打到楚国乘丘才撤兵返回,楚国在中原的土地接连被三晋攻占,魏国在中原彻底站稳了脚跟,成为中原霸主。

在此之前,魏国于公元前403年正式成为诸侯,这一年正式进入了战国时代。之后魏文侯于公元前396年病重去世,其子魏击继位,即魏武侯。

魏文侯在位50年,选贤任能,内修文德,外治武备,魏文侯在位时期西取秦国河西地区,向北越过赵国,伐灭中山国,又连败齐、楚等国,为魏国开拓了大片疆土,成为战国初期最强大的国家。魏文侯使魏国的国势达到了一个高峰,他在位时期,魏国雄霸天下,称雄于诸侯,带领魏国一跃为中原霸主。

不过魏文侯立下的一项国策,也给魏国霸业埋下了崩溃的隐患——拒绝赵国插手中原事务。

魏文侯的联合三晋进行的对外扩张战争,实际上是以魏国为中心,拉拢韩国,好处基本都被魏国和韩国所占,赵国却被魏文侯借着联合发展的机会被削弱,可以说赵国给魏国打了几十年长工,不仅没有得到什么太大的实惠,南进中原的道路也因魏文侯在漳水南岸设立邺县所阻断。

魏武侯即位后不知变通,最终将三晋同盟之一的赵国推向对立面,魏国百年霸业自此逐渐崩溃。

魏武侯战略上过于盲目,使魏国四面树敌魏武侯即位后,经历短暂休整后,便开始征战天下。魏武侯在位前期继续任用吴起进行改革,之后率领三晋联军夺取楚国在中原的大部分土地,为后来政治中心的东移打下基础,国力继续上升,将魏国百年霸业再一次推向高峰,不过魏武侯在位中后期,魏国便走开了下坡路。

《史记·魏世家》记载:“伐郑。城酸枣。败秦于注。”

《史记·楚世家》记载:“简王十一年,三晋伐楚,败我大梁、榆关。”

在公元前393年,魏国同时攻打郑国和秦国,公元前391年,魏武侯号召韩、赵、魏三国军队攻打楚国,在大梁、榆关打败楚军。不久后,魏国又在“阴晋之战”中大败秦国,此战之后,秦国再也无力抵抗魏国的攻势,接着吴起率军继续向秦国腹地推进,一路攻入关中平原,横扫河西。

眼见秦国将要被魏国灭亡,但魏武侯却开始不断犯下了战略性错误,先是听信谗言,导致吴起被迫离开魏国,投奔了南面的楚国。接着又与三晋同盟赵国兵戈相向,反目成仇,秦国也因此得到了喘息之机。

《史记·魏世家》记载:“赵敬侯初立,公子朔为乱,不胜,奔魏,与魏袭邯郸,魏败而去。”

或许是魏武侯认为楚国和秦国这样的大国都被魏国打得没有还手之力,心态上开始变得膨胀,先是对周天子施压,册封齐国田氏家族首领田和为齐侯(田氏代齐)。之后又开始插手赵国国政,竟然帮助赵敬侯堂兄弟、赵武公之子赵朝作乱,于公元前386年,魏武侯出兵攻打赵国邯郸,魏、赵联盟逐渐破裂。

而赵国早就对魏国不满,只不过碍于魏国强大,没有勇气和魏国决裂,但赵国此时国力处于上升阶段,终于不再对魏国忍让。赵敬侯于同年迁都战略要地邯郸,开始涉足中原,不久后便出兵攻打卫国(魏之附属国)。但是魏武侯并没有因为形势发生变法而改变其父魏文侯当初定下的国策,直接放弃了赵国这个三晋同盟国。

魏武侯出兵救援卫国,在兔台大败赵军,随着赵、魏两国矛盾不断升级,三晋联盟彻底瓦解。由于魏武侯这个错误的战略性决定,导致魏国霸业开始逐渐崩溃,因为和赵国反目成仇后,魏国不仅无法继续号召三晋向外扩张,还要防止赵国趁虚而入,魏国自此之后便无法再发动大规模的扩张战争。

加上魏武侯之前长达十几年的对外征战,与诸侯结仇,此时的魏国已经陷入四面受敌的窘境。虽然魏国还是中原霸主,但西面的秦国、北面的赵国、东面的齐国和南面的楚国都在潜移默化地渗透着魏国的霸权。最终在魏惠王时期迎来了爆发,魏国在周边大国的夹击之下,国力衰落,丧失霸主地位,并且因为周边诸侯的压制,国力来不及恢复,彻底走向了没落。

魏惠王时期,魏国军事实力彻底衰落,丧失霸主地位公元前370年,魏武侯去世,因生前没有确立继承人,导致两子争立,魏国发生混乱。赵国和韩国乘机大举攻打魏国,韩赵联军在“浊泽之战”大败魏国,之后包围魏都安邑。虽然魏国最后没有被分裂,但三晋联盟破裂,魏国彻底陷于孤立境地。

《史记·魏世家》记载:“惠王三年,齐败我观。五年,为秦所败。九年,与秦战少梁,虏我将公孙痤,取庞。”

魏惠王即位后,西方的秦国(秦献公在国内进行了一系列改革)和东方的齐国(齐桓公整顿吏治,并设立稷下学宫,广揽贤士)也变得强大起来。齐桓公乘魏国刚结束战乱之际,攻打魏国观城,秦献公也不甘示弱,先是在洛阳城下打败魏韩两军,不久后又在“石门之战”和“少梁之战”中大败魏军。

《史记》记载:“十七年,围赵邯郸。十八年,拔邯郸。赵请救于齐,齐使田忌、孙膑救赵,败魏桂陵。三十年,魏伐赵,赵告急齐。齐宣王用孙子计,救赵击魏。败於马陵。”

之后魏惠王因为赵国进攻魏国的附属国卫国,出兵包围了赵国都城邯郸,齐国围魏救赵,在桂陵之战中大败魏军。后来魏惠王又出兵攻打韩国,又被齐军在“马陵之战”中大败,此战使魏国的军事实力从根本上被削弱,从头号强国沦为二流强国,也从此丧失了独霸中原的能力。

于是周边各国痛打落水狗,魏国在秦、齐、赵等国夹击中不断惨败,国势日渐衰落,从战国初期的中原霸主沦为老弱小国,一把好牌打成了稀碎。

结语:魏国在战国初期本是中原霸主,之所以后来丧失霸主地位,主要原因是魏国君主一代不如一代。魏文侯开创百年霸业后,由于其子魏武侯接连出现战略性错误,导致三晋同盟瓦解,又因结仇于诸侯,让魏国陷入四面受敌的窘境,虽然此时魏国还是中原霸主,但霸业已经逐渐开始崩溃。

终于在魏惠王时代得到了全面爆发,而魏惠王也没能力挽狂澜,让魏国重获新生,还因军事上树敌过多,导致魏国被周边各个大国联合夹击,从根本上削弱了魏国国力,在接连的沉重打击之下,魏国最终丧失了霸主地位,并且因为诸侯压制,彻底走向了没落。

文/历史紫陌阁

回味更多历史,下期更精彩。

欢迎大家的关注和点赞,谢谢大家的支持。

本文声明原创,文中配图来源网络,侵删。

战国时期魏国手握一把好牌为什么打了个稀烂?

有人对赵武灵王说:“三晋合而秦弱,三晋离而秦强,此天下之所明也。”

魏文侯接连任用李悝、吴起、乐羊、西门豹、子夏、翟璜、魏成等人,富国强兵,抑制赵国,灭掉中山,连败秦、齐、楚诸国,开拓大片疆土,使魏国一跃为中原的霸主。

特别是启用吴起,采取武卒制,精选士兵进行训练,建立了一支高度职业化的军事力量,对魏国初期的强盛发挥了重要作用。其子魏武侯在位25年期间,继续任用军事家吴起进行改革,国力继续上升,不断东征西讨,夺取楚国在中原的大部分土地,为后来政治中心的东移打下基础。等到魏武侯之子魏惠王在位的时候,魏国已经称霸中原长达百年。

公元前344年,魏惠王率领诸侯朝见周天子,史称逢泽之会。正式标志着魏国成为新一代的霸主。

梁惠王确实是握得一手好牌,最终却打了个稀碎?就是源自对赵国的战争。没有充分意识到“三晋合而秦弱,三晋离而秦强”这一天下共知的普遍性的规律。

公元前354年,赵国进攻卫国,夺取漆及富丘两地。因为卫国是魏国保护国,魏国无法坐视不理,于是立即联合宋国出兵助卫反攻,魏卫宋三国联军直逼赵国首都邯郸,赵国被逼闭门防守,并派人向齐国楚国求救……

于是,魏、卫、宋联军包围邯郸,希望一举歼灭赵国,以解除被诸国包围之局。但是在同一时间,秦国乘魏军主力不在,偷袭魏国少梁,并夺得少梁,魏国在这场战争里被围攻的危险反而变得更大。

另一方面,孙膑用“批亢捣虚”的战术令齐军主力立即向大梁挺进,在此危急存亡之际,虽然邯郸城已攻破,魏军还是不得只以少数兵力留守邯郸,并由主帅庞涓亲率主力回驰大梁……

这时的齐军已于桂陵(今山东菏泽东北一带)设伏,准备截击魏军。魏军由于长期在外作战,已疲态毕露,再加以长途跋涉之急速行军,士兵皆战意大降。于是齐魏一交战,魏军战败。公元前352年,魏国不得不放弃邯郸,转而攻打齐国和秦国。毕竟是霸主,魏国在韩国的帮助下都取得了胜利✌!

有点战绩就又犯混了:公元前343年,魏国称王,盟友韩国不从。次年(公元前342年),魏国出兵攻打邻近的韩国。韩国遣使向齐国求救。这就是著名的马陵道之战。

孙膑采取“减灶”之策诱敌,歼灭魏军10余万人,并俘虏了魏军的主帅太子申,庞涓自尽。马陵之战以魏军大败而告结束。

马陵之战后,魏国实力受到削弱,从头号强国顿时沦为二流强国。魏国称霸中原的局面也一去不复返……

魏国由盛及衰,就是因为对赵国和韩国发动的两场失败的战争(桂陵之战和马陵之战)而自吞苦果所致。

梁惠王违背了“三晋合而秦弱,三晋离而秦强”的战国时期的历史规律,成为握得一手好牌,却不按套路出牌,最终打了个稀碎的历史笑柄。

这就难怪孟子说他的所谓“尽心尽力”的治国?不过就是个“五十步笑百步”的笑话而已。

战国时期魏国手握一把好牌为什么打了个稀烂?

还是让曹操自己说;若郭嘉在,不至使孤如此。郭嘉会审时度势强于他人,他人只见到孙权内部投降派多,却不知刘备发起了开发群众热情的“运动”,直对曹操,一旦让他长大,后果不堪设想。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。