大明皇帝朱元璋,是大宋天子赵匡胤的粉丝吗?

朱元璋崇拜的,从来不是宋太祖赵匡胤。无论从哪个角度来说,朱元璋的成就,都要超过赵匡胤。那么朱元璋是谁的小迷弟呢?这个人其实是忽必烈。

在朱元璋眼中,元朝也是中华正统。忽必烈作为元朝的开国之君,一统天下,问鼎中原,坐拥1300多万平方公里的地盘,自然可以成为朱元璋崇拜的对象。

一、赵匡胤只得了半壁江山,且皇位被弟弟给抢了。第一,朱元璋的起点比赵匡胤低太多了。

赵匡胤在创业的时候,当然也是好样的。但是赵匡胤是官二代,和朱元璋这个泥腿子出身的皇帝,完全不是一个路数。

赵匡胤的老爹赵弘殷,本身就是五代时期非常著名的战将,地位显赫。所以说,不存在赵匡胤从基层出来创业的事情。

赵匡胤出去游历了一番,回来不需要怎么努力,就成了后周的统兵将领。我们再看看老朱,家里几口人基本都饿死了,老朱只能做和尚讨饭为生,这能比吗?

由此可见,老朱的起点比赵匡胤低太多了,他能够成就大业,所需要经历的困难,也比赵匡胤多太多了。老朱没理由会崇拜一个令他不齿的官二代皇帝。

第二,赵匡胤并没有完成天下一统。

虽然史学界认为,只要统一了汉地十八省,就算是大一统王朝了。可事实上,每个王朝都力图将地盘尽量扩张。尤其是恢复汉唐时期的版图。

赵匡胤也曾经努力过,他南下消灭了若干割据政权,就是为了达到统一天下的目的。不过很可惜,这事儿他没办成。

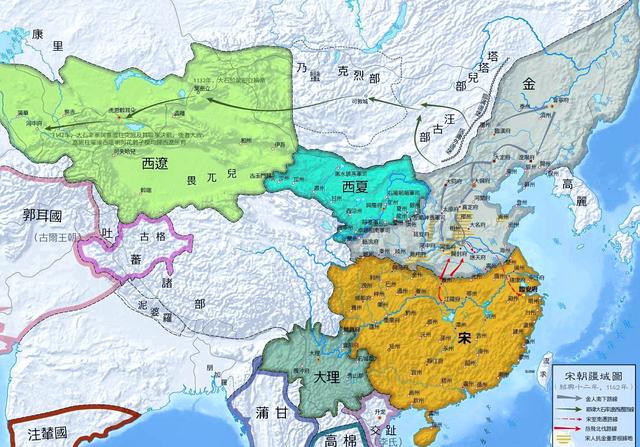

北宋的地盘,始终只能在黄河以南徘徊,燕云十六州牢牢掌握在大辽手里。除此以外,北宋连云南的大理都没有吞并,导致西南角缺了一块,实在是尴尬。

至于新疆、西藏那就更别想了。后来甚至连甘肃、宁夏等地,都被西夏弄去占山为王了,你说这事儿整的。

朱元璋可就不同了,他先夺取了江南,后派遣徐达北伐,将元朝统治者赶出了大都,夺回了所谓的燕云十六州之地。此外,明朝对西藏有册封权,这也是宋朝比不上的。

由此可见,明朝的版图,远胜北宋。你说朱元璋怎么会崇拜一个业绩上还不如自己的皇帝呢?仅仅因为他是前辈吗?

第三,赵匡胤的皇位,被弟弟抢了。

这事儿是历史悬案,俗称金匮之盟。简单来说,就是赵匡胤的老母亲杜太后,在临终前,逼着赵匡胤写下诏书,约定百年之后将大位传给他的弟弟赵光义。因为五代时期,就是皇帝年纪太小才丢了天下。这份诏书放在了一个金盒子里,便是金匮之盟的大致故事。

好家伙,杜太后的权力可真大啊,这皇位又不是杜太后打下来的,凭什么她说传给谁就传给谁呢?再说了,赵匡胤最年长的儿子,好歹也二十几岁了,怎么就不能继承大统呢?

不管怎么说,50岁的赵匡胤和弟弟在房中喝酒,喝着喝着两个人吵了起来,没多久外面人就听到斧子掉落在地上的声音,烛光也在不断闪动。大半夜的,赵光义一个人偷摸着走出了房间。

第二天就传来赵匡胤驾崩的消息,而赵光义,则一屁股坐在了龙椅上,不肯下来了!赵普为了拍马屁,连忙搬出了所谓的金匮之盟,这才为赵光义篡位找到了合法的理由。

很显然,赵匡胤的大位是被赵光义给抢了。金匮之盟的后半段是,赵光义死后,由弟弟赵廷美继位,赵廷美死后,再由赵匡胤的儿子们继位。

不过很可惜,没多久赵廷美死了,赵匡胤的两个儿子也死了,都跟赵光义有关。就这样,老赵家的江山,就彻底成了赵光义这一脉的了。

朱元璋可不想做冤大头,自己好不容易打下来的江山,怎么可能让给别人?哪怕是亲兄弟也不可能!所以说朱元璋在这件事上,只会瞧不上赵匡胤,哪里还会崇拜他?

二、朱元璋对忽必烈,那是很佩服的。朱元璋在南京建了一座帝王庙,里面供奉着历朝历代的帝王,朱元璋后来也成了其中之一。不过令人意外的是,忽必烈居然也榜上有名。

也就是说,是老朱亲手把元朝的建立者忽必烈,供奉在帝王庙中的。这难道不扯吗?明朝推翻了元朝,怎么还供奉元朝的开国之君呢?

这就是老朱别出心裁的地方,他只论功劳大小,绝不在乎什么影响好不好。很显然,在老朱心目中,忽必烈就是可以上榜的帝王。

第一,忽必烈打下来的地盘大啊!

忽必烈和老朱也不是一个路子,他是官三代,成吉思汗的孙子,正儿八经的蒙古贵族。但是忽必烈打下的地盘,是老朱非常羡慕的。

由于忽必烈来自蒙古,所以蒙古的大片地盘,全都是元朝的领土。此外忽必烈继承了先辈们的业绩,货真价实地统治着西藏、东北、云贵高原等地,元朝的版图,在巅峰时期,赫然达到了1372万平方公里。

明朝的面积,有部分人认为,只有350万平方公里的实控面积。这当然有点儿夸张了,如果算上各种册封地,明朝的面积能达到997万平方公里。

虽然已经很大的,可明朝的版图还是比不上元朝。这是朱元璋崇拜忽必烈的主要原因。在《明太祖实录》中,朱元璋曾经这么说过:

古者帝王混一,止乎中原,四夷不治,唯殿下之祖宗,四海内外,殊方异类,尽为土强,亘古所无。

这是朱元璋对元顺帝所说的话,意思很简单,自古以来那么多帝王,认为得到中原就得到了天下,可周边四夷之地却无法管辖。唯独你的老祖宗忽必烈,能够让天下各族齐聚一堂,这是千古以来没有过的。

第二,忽必烈敢于将大位传给孙子。

这是朱元璋很想办的一件事,因为他的长子朱标去世了,虽然他有20多个儿子,可他一直想要将大位传给嫡长子的后人。

为此朱元璋翻遍了史书,将大位直接传给孙子,并且可以保证王朝繁荣昌盛的皇帝,也就忽必烈了!

忽必烈和朱元璋有多像啊,都是开国之君,储君都早逝了,都想着把大位传给孙子。而忽必烈的确这么办了,而且很成功。他的孙子元成宗铁穆耳,也不失是一代明君。

朱元璋很希望自己能和忽必烈一样,将大位传给孙子。所以说,他对忽必烈的气魄还是比较佩服的!因此他也依葫芦画瓢,办了这件事。只可惜后来好像办砸了。

总结:在朱元璋心目中,元朝也是华夏正统。这事儿朱元璋不止一次提到过,他常常认为,宋朝终结以后,上天派遣了一位天命所归的人,从沙漠开始创业,完成了华夏一统,统治了天下100多年。

但是朱元璋问世以后,这个接力棒,就落在了朱元璋的大明朝手里了。所以说,朱元璋一直认为自己是接过了元朝正朔的接力棒,建立了明朝。

朱元璋本身对元朝并不排斥,别看老朱家饿死那么多人,其实不管在哪朝哪代,农民家庭,历经了好几年旱灾,再加上生了那么多孩子,都不会幸福到哪儿去。可以说,是老天锻造了朱元璋,不一定是元朝。

大明皇帝朱元璋,是大宋天子赵匡胤的粉丝吗?

大明皇帝朱元璋,于公元1368年建立明朝;大宋天子赵匡胤于公元960年建立北宋。中间隔着4百余年的历史,这两位皇帝各属一种格局。赵匡胤是一个雄才大略的明主,史上称他为太祖武皇帝;朱元璋是由农民起义,得到天下各路豪杰的支持,推翻了元朝,建立了明朝,成为明太祖。他俩坐上帝位后,各有奇招,不属于同类型的人,也未存接触过,治国方略各有成就!

大明皇帝朱元璋,是大宋天子赵匡胤的粉丝吗?

《水浒传》作者认为,朱元璋就是赵匡胤的粉丝。

问题是,《水浒传》就是一部小说,能作为历史依据,来评判朱元璋于赵匡胤之间的关系吗?且让我们以《水浒传》为的本,按照书中所隐藏的细节,去历史真实中一探究竟吧。

施耐庵一笔写了两个皇帝,都出自正史《水浒传》“开篇引首”中,有这样一段话,写的是赵匡胤降世:后来感的天道循环,向甲马营中生下太祖武德皇帝来。这朝圣人出世,红光满天,异香经宿不散。 乃是上界霹雳大仙下降。英雄勇猛,智量宽洪。自古帝王,都不及这朝天子。

这是小说文本,自然可以做小说看。但是,这段话却是有出处的。

《宋史·太祖本纪》是这样记载赵匡胤出世的:

后唐天成二年,生于洛阳夹马营,赤光绕室,异香经宿不散。体有金色,三日不变。既长,容貌雄伟,器度豁如,识者知其非常人。

毫无疑问,施耐庵写赵匡胤出生时的情况,应当出自正史,而不是虚构。

霹雳大仙赵匡胤

《明实录》中,记载了朱元璋的出世,是这样说的:

方在娠时,太后常梦一黄冠,自西北来,至舍南麦场,取白药一丸臵太后掌中,有光起,视之渐长,黄冠曰:此美物可食,太后吞之觉,以告仁祖,口尚有香气。明日,上生,红光满室,……及上稍长,姿貌雄杰、志意廓然。

后来的《明史·太祖本纪》采纳了《太祖实录》的记载,几乎如出一辙,基本上是原文照搬。

施耐庵以一段文字,写了两个皇帝,都出自正史。因而,《水浒传》就不是纯虚构的小说,而是隐藏着历史真实的秘籍。从《水浒传》所引用的史料看,施耐庵就绝对不是所谓死于洪武三年的施彦端。

《宋史》在《明实录》之前,朱元璋出世高度仿写赵匡胤出世,朱元璋是赵匡胤粉丝之说,便有了史料依据。这些史料,几乎都隐写《水浒传》中,施耐庵确认,朱元璋就是赵匡胤的铁杆粉丝。

那么,《明实录》为何洗稿《宋史》呢?

朱元璋说,大明是火德运除了两朝皇帝出世时的记载高度相似外,朱元璋迷途中发迹,也是“照抄”了《宋史·太祖本纪》。

赵匡胤年轻时,漫游天下,四处求职,迷茫中寄寓襄阳僧寺。寺中的一个老和尚看了赵匡胤的面相,便馈赠了一笔丰厚的川资,告诉赵匡胤往北方去便有奇遇。

赵匡胤按照老僧的指引来到北方,遇到了后汉枢密使郭威,也就是后来的后周太祖。从此,赵匡胤开始发迹,创建了大宋王朝。

《明实录》中,则讲了一个更神奇的故事,说朱元璋是因为他的母亲吃了黄冠道人的白色仙丹而降世。后来,朱元璋又遇到了几个神仙似的人,帮助他解救了困苦。有一天,一个老儒给朱元璋算命,告诉他:今此行利往西北,不宜东南,因历告以未然事,甚悉。

从此,朱元璋也开始发迹,建立了大明王朝。

朱元璋之所以虚构自己的“前世”,说自己是“黄冠道人”的仙丹化身,恐怕也与赵匡胤陈桥兵变,黄袍加身有关吧。这样的粉丝,恐怕堪称史上第一了。

这些史料证明,朱元璋就是赵匡胤的超级粉丝,明太祖崇拜宋太祖,可谓到了痴迷的程度。那么,朱元璋迷信赵匡胤,仅仅只是个人崇拜吗?恐怕没有这么简单。

《宋史·太祖本纪》中说,建隆元年(960年),赵匡胤定国运以火德王,色尚赤,腊用戌。

元末农民起义,打的旗号是“反元复宋”旗号,韩山童自称是宋徽宗的八世孙,小明王韩林儿则建立了“大宋”国号。朱元璋以大宋“火德王”运收拢人心,号召天下英雄,以克制元朝的水德运。

建立大明政权后,朱元璋虽然不像赵匡胤那样,明确地定国运。但是,从他给后世确定的辈分来看,大明王朝就是火德运。朱元璋的儿子辈是“木字辈”,往下就是朱允炆、朱高炽这代的“火字辈”,木能生火,火能生土……五行流转有情,朱元璋希望朱家王朝循环往复,以致无穷。

朱是国姓,是红色,正合赵匡胤所定国运,“色尚赤”。因而,大明王朝的第一个年号就是“洪武”。施耐庵写的“智量宽洪”,也隐藏了朱元璋的年号。

这一历史真实,同样被写进了《水浒传》中,赵匡胤、朱洪武都是“洪太尉”。在小说中,朱元璋与自己的偶像不仅幸运地同框,而且化作一人了。这样的追逐偶像,实在是无以复加了。

洪太尉遇张天师。张天师是霹雳大仙,又是牧童朱元璋。

天道循环,大明追随偶像的灭亡之路赵匡胤出世之前,施耐庵说是“感得天道循环”,其实说的就是“五德终始说”。赵匡胤定大宋为“火德王运”,超级粉丝朱元璋也步其后尘,也认为大明王朝是火德运。但是,施耐庵预言,大明王朝将如北宋那样,火德死于水德。

所谓“水浒”,其实隐藏着“天道循环”规律,以水克火,大明王朝终将灭亡。

在“开篇引首”故事中,施耐庵又以这样一段话,把两个王朝的“太祖”又“绑定”在一起:(太祖)传位与御弟太宗即位。太宗皇帝在位二十二年,传位与太子即位。这朝皇帝乃是上界赤脚大仙。

这段话中,施耐庵故意遗漏了宋真宗。这是因为,假如按照金匮之盟的约定,赵光义在过了皇帝瘾之后,就应当把皇位传给老四赵廷美。赵廷美之后,就得让太祖的儿子做皇帝。如此,就没有宋真宗了。

而北宋的历史中,确实又有宋真宗这朝皇帝。施耐庵这样写,分明说的是朱元璋把皇位传给了孙子。因为皇位传承违背了“天道循环”礼律,这两个都是“火德运”的王朝便将走上相同的灭亡之途。

朱元璋立孙子做皇帝,是为“孙立”

施耐庵在《水浒传》中大胆预言,明朝的灭亡于北宋的灭亡是一摸一样的。梁山大聚义时,天际一声巨响,一只大金盘出现在正西北乾方。这只大金盘:

里面毫光射人眼目,霞彩缭绕,从中间卷出一块火来,如栲栳之形,直滚下虚皇坛来。那团火绕坛滚了一遭,竟钻入正南地下去了。

那声巨响,就是霹雳大仙赵匡胤。西北乾方,就是老儒指引朱元璋发迹的方位。大金盘中卷出的火团,就是大宋、大明两个王朝的国运。

这团火钻进了正南地下,寓意北宋灭亡,南宋建立。同时,岂不也是大明王朝建都南方,然后北迁,然后又出现了南明吗?

施耐庵的预言十分惊人,但惊人之处远不止此。

这只大金盘,原本出自赵匡胤的《咏日》诗:须臾降下大金盘,赶散残星与明月。《大宋宣和遗事》中说,赵匡胤以红日自喻,殊不知这也是北宋亡于金国的预言。

施耐庵把赵匡胤和他的超级粉丝朱元璋绑在一起写,又以这只大金盘暗示北宋灭亡,预言大明王朝的终极命运。

西北乾方是朱元璋的发迹之地,同时,也是金国兵马来临的方位。北宋亡于金国,大明王朝则亡于来自同一方向的后金。因而,“赶散残星与明月”,“明”朝被大金盘赶散的预言,赫然写在了《水浒传》中。

后金就是取代明朝的清朝,据说,清朝之所以叫做清朝,就是“以水克火”。

水浒的寓意,就是要克掉火德运。施耐庵坚决反对皇帝制度,反对君权神授,任凭你是火德王,都逃不过灭亡的命运。

所以,在施耐庵的笔下,朱元璋就是赵匡胤的超级粉丝。历史真实也证明,施耐庵所言非虚。

大明皇帝朱元璋,是大宋天子赵匡胤的粉丝吗?

谢邀。这个问题有点儿类似于关公战秦琼,朱元璋本身是放牛娃出身,后面又是当和尚、乞丐和义军首领,根本就没机会去了解几百年前某一人物的具体生平,因此更谈不上是他的粉丝。不过按照野史记载,朱元璋和赵匡胤之间还有一桩趣事,可谓跨越时空的对话。

出生在军官世家的赵匡胤,年轻轻轻就参军入伍,亲身参与了后周对南唐及契丹的众多战役并立下赫赫战功,最后还当上了后周的禁军首领。一次战争结束后,有人看见发现赵匡胤指挥着士兵将好几个大木箱搬上马车,便立刻向后周世宗柴荣打报告,说他中饱私囊、贪图民脂民膏。

柴荣听到后怒不可遏,立刻就骑着马去赵匡胤府上调查。凑巧的是,柴荣正好看到赵匡胤在指挥下属将木箱从马车上卸下,于是就径直上前打开箱子,结果发现里面都是书。这时候赵匡胤俯身叩拜,然后告诉皇帝说:“微臣不通文墨却能承蒙陛下厚遇,心中十分惶恐内疚,因此想要多读些书,以便日后能为皇上效劳”。听到这一番话,后周世宗柴荣自然是感动得不行,亲手将赵匡胤拉起来,从此更加重用和信任他。

等到赵匡胤读完这些书后,觉得自己好歹也算是个儒将了,于是就尝试作起诗来。严格地说,赵匡胤还真的有作品传世,不过却只有一首半。先说第一首诗,有一天晚上赵匡胤和好友通宵饮宴,看到红日初升的壮观景象,席间一位大老粗就搜肠刮肚想了几句打油诗以歌咏旭日。赵匡胤听了之后,嘲笑他其实不足,随后吟出一首《咏初日》:太阳初出光赫赫,千山万水如火发。一轮顷刻上天衢,逐退群星逐退月。

虽然这诗毫无韵脚可言,对仗也不工整,不过胜在气势不凡,乍一听倒也能唬住在座的大老粗们,众人纷纷拍手叫好,赵匡胤为此十分得意,也就爱上了吟诗这件事。当了皇帝后,赵匡胤看到朝堂上大多是些大字不识的武夫,更是充满了作诗的底气与念头。终于在一年中秋,他在宫中设赏月宴与百官共度佳节,看着黑色天幕上的一轮圆月,突然就来了灵感。只见赵匡胤把酒杯猛然一放,脱口而出:“未离海底千山墨,才到中天万国明”。

这两句诗对仗工整、意境开阔,确实颇有水平,大臣们连忙拍手叫好。却不料这样一来反倒把赵匡胤给坑惨了——这首诗本来是灵感乍现,被众人这么一打岔,下半部分怎么都续不上了,尴尬得老脸都憋红了。眼尖的大臣一瞧皇帝这情形,知道是对不上来了,于是赶紧出来打圆场,说陛下这两句诗气势宏大空前绝后,实在是无句可续。

接着就是百官一齐跪下山呼万岁,赵匡胤的面子才算是给保住了。由于连堂堂开国皇帝都作不出这后半首,宋朝历代皇帝和大臣们自然也不会去碰这个霉头,所以也就一直没人敢续诗。直到改朝换代后,明太祖朱元璋得知此事后也是兴致盎然,琢磨半天后对了两句诗予以补齐:未离海底千山墨, 才到中天万国明。恒持此志成永志, 百战问鼎开太平。

大明皇帝朱元璋,是大宋天子赵匡胤的粉丝吗?

算是吧!这么说,有两个依据。

一个是朱元璋的即位诏书。朱元璋承认了大元的正统地位,同时也认为大元的正统来自于大宋,而不是女真的大金和契丹的大辽。如:

朕惟中国之君,自宋运既终,天命真人于沙漠,入中国为天下主,传及子孙,百有余年,今运亦终。

于是,明朝人定下来的历史观就是唐宋元明。宋朝的地位是不可撼动的,至于契丹的大辽和女真的大金只是史书中的一个角落。

另一个是朱元璋对赵匡胤的高度评价。他认为宋太祖赵匡胤功业足以安万世、德行足以君天下。这个评价自然是拔高了,因为赵匡胤生前并未实现中原统一,还有一个劲敌北汉未灭。

惟宋太祖皇帝顺天应人,统一海宇,祚延三百,天下文明,有君天下之德而安万世之功者也。

朱元璋可不是轻易夸人的主,所以能给出这么高的评价,已经着实不易。

明朝帝王庙里,祭祀了十七个皇帝,分别是三皇五帝、夏禹、商汤、周武王、汉高祖、汉光武帝、隋文帝、唐太宗、宋太祖、元世祖。但是,这家伙硬是把隋文帝给踢了出去。所以,历代帝王,能入老朱法眼就剩下十六个了。而宋太祖却赫然在列。

对于宋朝,承认其正统地位;对于赵匡胤,高度评价。所以,朱元璋自然是宋太祖赵匡胤的粉丝。非但朱元璋要追宋太祖的星,元末乱世的一众豪杰,大多以赵匡胤为本命,甚至还得叫一声祖宗。当时,大家最常说的一句话就是:我本来姓赵,我是太祖的子孙。

农民起义是要造元朝的反。但是,造反需要凝聚人心,而凝聚人心就要打出旗号。那大家都会打谁的旗号?只能打宋朝。

而宋朝的皇帝里,只有一个赵匡胤堪称完人。其他的皇帝,就真心拿不出手。汉朝,除了高祖刘邦,还能有武帝刘彻和光武帝刘秀。宋朝就杯具了。当然还有一个仁宗皇帝。他确实是个模范官家,但用来造反就不合适了。

赵匡胤,生于军营、少年游侠、壮年建功,33岁称帝,在位的17年南征北战,开创了大宋王朝。太祖的这份履历,不仅能令朱元璋这些豪杰雄主折服,而且也为民间百姓所熟知。

在明清的民间传说中,赵匡胤经常跟张果老、陈抟老祖这些神级人物“联袂演出”。这就说明太祖赵匡胤已经成了一种民间记忆和文化符号。

大明皇帝朱元璋,是大宋天子赵匡胤的粉丝吗?

为什么会有这么奇葩的问题?

之所以会有大明皇帝朱元璋是大宋天子赵匡胤的粉丝的错觉,是因为正史中对两位皇帝的出生以及神奇的遭遇有着惊人的相似,仿佛明朝开国太祖皇帝跟宋朝太祖没什么区别,为什么会出现这种情况呢?我觉得是有原因的,这个原因就是正统的概念。

元末,从"石人一只眼,挑动黄河天下反"开始,起义的浪潮轰轰烈烈地拉开了序幕,各路起义军你方唱罢我登场,总的来说,在异族统治下,中原大地的老百姓遭受了一百多年的苦难,第四等人跟奴隶无异。为了溯本清源,驱逐鞑虏,恢复中华,终于由朱元璋拔得头筹,坐上了江山。

那么问题来了,除了武冠中原,凭什么你朱元璋所拥有的势力能统治中原?根据朱元璋提出的政治纲领,即驱逐鞑虏,恢复中华。恢复我汉人正统的江山,而我朱元璋,就是汉人的皇帝,为什么我能做汉人的皇帝?那就是其实我跟上一个正统汉人王朝,宋朝的开国皇帝其实是一样的来历,你看,这你们百姓该相信了吧?我坐的是汉人的江山,做的中原的皇帝。

所以,为了汉人正统这个政治纲领,在编纂史书的时候,对朱元璋的出生以及神奇遭遇尽量向宋太祖靠拢,也就无可厚非了!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。