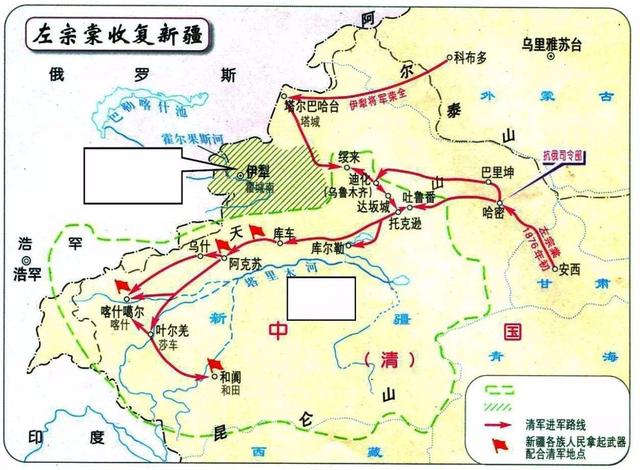

左宗棠收复新疆时军队装备如何?

左宗棠收复新疆之前,新疆被一个叫阿古柏的中亚军阀占着。

阿古柏可不是单打独斗来的,他背后有英国和沙俄的支持。英国当时已经吞下了印度,打算在新疆扶持起阿古柏政权,不管怎么说,先把新疆从我们这儿弄出去,再慢慢吃进自己的肚子里。

至于沙俄,他们当时已经出兵攻占了伊犁,美其名曰是帮助我们收复了地盘,却不允许我们的人去上任。

好家伙,有这两大势力支持,左宗棠想要收复新疆,何其难也!除了经费、人马、距离等困难以外,最重要的一点,就是装备问题。毕竟有英国和沙俄的支撑,阿古柏的装备肯定不差,那么左宗棠究竟准备了哪些武器装备呢?

一、左宗棠比较倾向德国制造的武器。那时候阿古柏的实力相当强,他刚来新疆创业的时候,只带了50多个人。可发展到后来,手里已经有了5万多雄兵,外加白彦虎等人的投靠,阿古柏兵强马壮,且以逸待劳。

最关键的是,英国和奥斯曼帝国向阿古柏的洪福汗国,输出了大量先进的武器,足有1万多支火枪。因此阿古柏手下的步兵,主要以火枪为主。至于骑兵,也配备有大量的火枪和腰刀。

要想对付这么一支军队,光靠大刀长矛肯定是不行的。为此左宗棠开始在全世界寻找先进的武器。他最先找到的,是法国的飞轮炮。

法国的飞轮炮轻巧灵活,左宗棠一看就十分喜欢。

可没多久普法战争爆发以后,法国战败。左宗棠开始重点研究双方的火器,这才得出了自己的结论:德国的克虏伯后膛开花大炮,要比法国的飞轮炮强得多。

因此左宗棠开始对德国的武器产生了强烈的兴趣,紧接着左宗棠便发现了德国制造的后膛七响枪也是非常出色的武器。

所以说,胡雪岩在操办购买武器的时候,特别侧重于德国的克虏伯后膛开花大炮以及后膛七响枪。由此可见,左宗棠收复新疆期间,这两种德国制造的武器,起到了关键性的作用。

二、武器都是如何分配的?左宗棠基本上将武器采买的事情,都交给了胡雪岩。胡雪岩去查了一下,发现克虏伯后膛开花大炮、后膛七响枪都有货,而左宗棠声称,军队里尚且有1万多支来复枪,只是缺少大炮而已。

因此克虏伯后膛开花大炮成为了此次采购的重点。这使得出关的每一支部队,都至少配备了1门德国制造的后膛开花大炮。

- 首先,身为主力的刘锦棠部,他们在西征的时候,手握2门后膛开花大炮,4门车架后膛开花小炮,还有10多门各色大炮,300支后膛七响枪,80支快枪。其他步枪1千多支,子弹若干。

- 其次,张矅部西征的时候,也配备了10门连架劈山炮,1门德国制造的后膛来福线大炮,30支七响后膛枪。

- 再者,金顺和桂锡桢等人的部队里,都各有1门普鲁士后膛开花大炮。

- 此外,侯名贵的炮军西征时,配备了2门大炮,4门车辆小炮,340支七声鸟枪等。

由此可见,左宗棠所带领的这支西征军,其实近代化的装备十分完善,他更加倾向于德国制造的装备也情有可原,毕竟那时候普鲁士刚刚在欧洲打出了名堂。

除了以上提到的装备以外,左宗棠的部队,还配备有2万多支林明敦、马梯尼、来福马枪等步枪。

那时候一共有七八万人跟着左宗棠西征,可是真正出关的,只有2万多人。为啥?因为路途遥远,一言不合就是奔袭几千里,普通人根本吃不消,必须要找身强力壮的人。

因此老弱病残都被左宗棠给踢出去了,此外还有一小部分人不太想西征,左宗棠给他们发放了回家的路费,没有勉强他们。

所以说,满打满算,左宗棠带着2万多人便踏上了收复新疆的道路。由此可见,这支2万多人的部队,基本上做到了人手一支枪的地步,这在当时来说,已经是相当不容易了。

三、先进的武器作用有多大?当时的新疆巡抚,也曾经上书慈禧太后,表示左宗棠这支军队的武器配备是相当不错的了。如果没有这些武器,就算是孔明在世,可能也无法办成这件事。

由此可见,这批武器装备,对整场战争的局势,的确有很大的影响。那么具体有哪些表现呢?还真有这方面的记录。

1876年6月,清军在攻打古牧地的时候,遭到了敌人的顽强抵抗。因此清军毫不留情地拖出了克虏伯后膛开花炮。结果一炮打下去,城墙就倒了一半。紧接着大伙儿再配合上各种枪炮,直接把对方给干趴下了。

1877年3月,清军在攻打达坂城的时候,刘锦棠的主力部队,手里掌握着先进的武器。他让部下多次对敌军的炮台和城边轰炸,结果一枚炮弹不小心掉入了城中的火药库中,直接把这座城池给炸翻了。

现在你知道,这批先进的武器,对左宗棠收复新疆有多大作用了吧?这也是为啥左宗棠这么有底气,在伊犁问题上,敢于和沙俄叫板的原因:我手里有最先进的武器,怕你个球啊!

总结:除了胡雪岩,左宗棠还有3条拿到军火的途径。从上海购买军火,虽然属于主要途径,可毕竟有点儿不太方便。为此左宗棠还在动其他脑筋。他至少有这么3个办法:

- 第一,在兰州本地,创办火器制造局,模仿生产德国的后膛开花大炮以及后膛七响枪。

- 第二,从京城那边运送军火过来,左宗棠这么辛苦,慈禧太后不表示表示,有点儿说不过去吧?

- 第三,从沙俄那儿购买军火。

这第三条是最快但也是最难的一条路。沙俄当时惦记着伊犁,他们哪里会好心卖军火给你呢?难道他们会让清军用沙俄的军火对付自己吗?

当然不会,原来当时沙俄派了个间谍到清军这儿来,以通商的名义与左宗棠交涉,并且暗示左宗棠可以偷偷出售沙俄的军火。其目的是为了打探清军虚实,同时从火器上遏制住清军。

结果这事儿被左宗棠发现了,也就不了了之了。不过也看得出,沙俄的野心不简单。左宗棠曾经写信给刘锦棠,是这么评价沙俄的:

俄人蓄怀叵测,与泰西各国不同,而其惟利是图,不夺不餍,却不肯轻露痕迹,必欲人堕彼圈套,尤觉难耐。

左宗棠收复新疆时军队装备如何?

老梁为您回答这个问题。

装备如何?岂止是一个好字了得。按照英国人包罗杰的说法,左宗棠领导的这支清军应该是:

完全不同于所有以前在中亚的中国军队, 它基本上近似一个欧洲强国的军队。

来自于对手的评价,您自己也能吧嗒出个味道来。

当然这么说空落落的没有太大的说服力,接下来咱回顾一下左宗棠收复新疆的一个过程,从这个过程中,再来看看左宗棠是如何武装这支强军。

收复新疆同治四年,也就是1865年,中亚浩罕汗国,也就是现在的乌兹别克斯坦,有一个叫阿古柏的家伙,在英国人的支持下,这就跑到了南疆,建立了一个叫做哲的沙尔的伪政权。

当时这个阿古柏占领的地盘不仅大,还对当地实行奴役般的统治,弄得当地民不聊生,所以说他是伪政权都高看他一眼了,压根就是一大了那么一点的土匪窝而已。

那么面对如此混乱的局面,俄国人在1871年也横插一脚,瞅了一个机会占领了新疆的伊犁地区。

所以您这么一看,其实就应该明白了,当时新疆的局势很复杂,阿古柏是被推到前台上的一个恶棍,尽量的恶心你。

而在阿古柏背后,是两个列强在较劲,一个是英国,另一个就是俄国。

他们就想着阿古柏把局势搅混浊了,他们好在背后下黑手,中国西北就成了他们角逐的场地。

而当时的清政府可以说是已经失去了对这片土地的控制能力,您要知道那是一片高达一百六十六万平方公里的土地。

当然您要是把地图摊开,搁到当时的局势中再看看,其实何止是中国的西北边陲,东南,西南甚至于南部,各国列强们都把哈喇子流在上面。

多事之秋,整个国家都在动荡中摇晃。那么在这个时候,清政府的朝堂上,出现了两个声音,一个是海防,另一个是塞防。

至于海防,我们不提也罢。

而塞防是以左宗棠为代表的看法,他的主张就是收复新疆,从根本上巩固整体的国防,只有这样才能给国家恢复生气的机会。

如果失去了新疆,将会“国将不国”,那么大一片土地拱手让人,岂有此理,那将会是民族的罪人。

于是在历史上,我们看到了这么一幕,那一夜,左宗棠一个人从京城里头出来,因为他说服了慈禧太后。而他的肩膀上加了一个重担——钦差大臣,都办新疆军务,左宗棠要去兰州为这次征讨叛乱做准备了。

这场讨伐,不仅仅是军事上的讨伐,不是可以用战争简单的胜利或者失败来做注脚的,他还要应对这背后更为复杂的列强编制的网。

1876年的春天,这位倔强的老人,在三声炮响之后,带着他骄傲的队伍,身后拉着一口黑漆漆的棺材上路了。

西征,西征,成功还是失败,老爷子其实心里也点底都没有,但那又如何,为了民族的命运他愿意把自己的身家性命都赌上,不成功那就成仁吧!

当然蛮干,这是对自己的不负责任,对国家的不负责任,对民族的不负责任,这种错误左宗棠是不会犯的。

接下来我们从军事装备的角度来看一看,左宗棠为这次战争做的准备。大家伙都知道,历史步入近代,列强仗着他们的船舰利炮打开了中国的大门,各种各样的洋枪洋炮也涌入了我们的土地,而清军也开始一步步的装备这些东西。

到了19世纪七十年代,清军手里有了英国的亨利.马梯尼,美国的林明敦,法国的老毛瑟等等。

这些名字听着很新奇,其实都是一些落后的东西,看着口径比较大,但枪管长,这也就算了,枪支本身还沉,部队携带起来和方便两个字离着十万八千里,最为要命的是这些家伙都是单发的,也就是你打一发,就得塞一发子弹的东西。

至于火炮,后装的很少,大多都是十九世纪六十年代输入的前装火炮。

从这些描述中,您能体会的出,当时清军的火力输出很尴尬的。

毕竟后膛炮和前装炮,不是装弹方式的改变,而是威力大小的问题。

反过来看看阿古柏,他这背后靠着英国人,还有土耳其人的支持,所以阿古柏的军队里头装备的现代化的武器装备可不少。

而且当时《申报》《字林西报》,也在大肆宣传阿古柏军队武装的行进程度,不是武器落后的清军所能比拟的,清军的失败仅仅是时间问题。

那么左宗棠作为一名沙场老将,对于军事装备,尤其是西洋的军事技术,那是相当的上心。

左宗棠自己就说过:

“西人洋队式, 行列整齐, 进止有度, 远胜中土。”

所以左宗棠在楚军中装备了大量的西洋武器,对于这些武器左宗棠那是爱护有加,他曾经就说过:

“洋枪、洋炮、洋火、洋药,不独价值昂贵,购买亦费周章,凡我官勇,务宜爱惜,不可浪费。”

而这些洋枪洋炮在收复的过程中,确实起到了很重要的作用,至少让清军的战斗力大大加强,让左宗棠可以采用精兵突袭的策略。

当时,左宗棠采购这些洋枪洋炮大多都是德国造的。

那么左宗棠为什么热衷于德国造的武器呢?这第一,德国造的武器品质相当好,这不用小编过多的解释,小伙伴们都清楚。而左宗棠的判断来自于普法战争,老将军从实际出发自己得出的结论。

这第二,当时中国和德国的关系不错,而且这种关系还在加深,那么从这一条上,军火交易就会得到充分的保障。不至于仗打了半截他不给你发货了,卡你脖子。

您别以为他们不会,当年日俄战争中,没英国美国什么事,但英国和美国在后边给俄国人下的绊子可不少。

所以,当时俄国人主动站出来,要求出售军火给左宗棠,而左宗棠一看是俄国人,就明确的回复:“我们不要!”

至于原因,前头其实已经点到了,因为在这场事端中,俄国人出兵占了伊犁地区,所以俄国人会是好心卖给你武器吗?他不半道上卡你都对不起你。

英国和俄国在这场战争中,牵扯到的利益很深的。

当然这两个国家虽然牵扯的很深,但他们之间的矛盾不是没有的。

当年左宗棠从清政府手里要过参与外交事的权限后,对于这两个国家之间的矛盾进行了充分的利用。

你不得不佩服左宗棠,这要是一般人估计就的把双方都拒之门外了,而左宗棠不,深入其中就是和他们打交道,了解到这两个国家为了各自的利益,压根是不会占到一块的,然后就开始利用他们的矛盾渔翁得利。

最简单的说,当左宗棠收拾阿古柏的时候,俄国人虽然占着伊犁地区,可没有如同英国人那样大力的支持阿古柏。

所以在整个行动中的前期,左宗棠一直避免和俄国人交恶。您都不知道1877年俄土战争爆发之后,这要搁一般人眼里,收复伊犁地区那绝对会是一个绝佳的时期。

但您知道左宗棠的操作吗?他将这个提议直接压了下去,在他看来伊犁问题得靠后,首要的目标是拿下南疆,这样事情才能做的滴水不漏。

所以在左宗棠收复新疆的过程中,俄国人基本上是抱着胳膊作壁上观。

那么在收拾阿古柏的时候,左宗棠面对的仅仅是阿古柏的军事,英国人在外交以及政治上的周旋而已。

而这一过程中,只要将阿古柏的军事实力彻底摧毁,面对英国人在外交和政治上的讨价,左宗棠还价坚守自己的初心,胜利那是一点都不远。

而当左宗棠对阿古柏的军事行动胜利在即的时候,左宗棠又开始向英国人伸出了橄榄枝。

最明显的事情就是,收复南疆的时候,左宗棠命令部队只要发现了英国人那么就给予他们保护,而且还要维护他们合法权益。

当这种善意传递过去之后,英国人强硬和不高兴就缓和了,这个时候,左宗棠开始面对最后一个麻烦伊犁地区背后的俄国人。

小编很喜欢左宗棠,他办事的过程,您反复咀嚼这都能带来不同的味道。

这说的有点长了,咱接着说武器运输的事。当时武器的采买地是在上海,这距离离新疆那是相当的遥远,运输都是一个大麻烦。

您都不知道,当时军火作为一种特殊商品,在上海有很多销售军火的洋行,什么地亚士洋行、什么麦登司洋行、什么新泰来洋行等等多如牛毛,那个国家开办的都有。

当时采购是从两家洋行采购的,一个是香港南利洋行,另一个是德商泰来洋行,这中间胡光墉在这中间牵线搭桥,根据记载光在1875年,兰州当地就有从上海运过来的一万多条来福枪(来福枪其实就是枪管中有膛线的枪,他不是专门指一个类型的枪,这种枪也叫来复枪)。

因为胡光墉办事得力,在左宗棠的主张下,清政府还给他发了一件黄马褂就算是嘉奖了。

不过后来,左宗棠感觉这些枪炮从上海采买,这运输的路太长了,不说枪炮本身的价格,这运输费用也是一个庞大的数字,所以他先是在想后来又在兰州,创建了一个制造局。

其后这个兰州制造局对收复新疆的过程中,补存各种军火起到了很大的作用。

就这个制造局,有一小部分聘请的洋人,还有不少浙江和粤来的匠人。

仿造了德国人的后膛螺丝大炮,还有后膛七响枪,还有改制清军的老式火炮劈山炮以及广东的无壳抬枪。

咋说呢?这个兰州制造局的规模并不大,根据1881年的开销,我们就能看出来。当时兰州制造局里头的各个匠人的开销,也就两万四千二百九十四两三钱一份三厘。

就这点钱,您自己也能感觉出兰州制造局的规模。

但您别小瞧了这个制造局出来的东西,当初一个俄国军官,看过兰州制造局,就说过这样的话:

“叹服同声,自此亦稀言枪炮矣 。”

所以时间走到光绪元年,清政府在兰州又成立了一个火药局。

当时左宗棠对于这个火药局出产的火药,进行了检验,最后认定可以做枪药使用。

当然这些火药和进口的洋火药比,还有差距的,根据记载,洋火药打一发需要二钱五分就足够了,但要是用土火药,您还得再加七分,这打出去的威力才能持平。

不过就算是这样,兰州的火药局也成为了此后火药补充的重要产地,原先从海外购入火药的事情也就掐了。

说道这里估计有小伙伴要问了:“有更加好的,为嘛不用呢?”

说道根子上还是钱的问题。小编说一个数据,您就明白了。

当时左宗棠率领的这支军队,一年需要的军费就有一千万两,这个数搁到清政府的财政税收当中,他就占了七分之一。

这也就算了,这些钱最终落实,要各省提供的协响才能支付,但各省的口袋里也没钱,所以到了1875年的时候,左宗棠的部队各省欠下的协响就高达两千六百万两。

打仗那就是花钱,不说装备上的钱,你行军布局这也的需要钱,不省着点花,能成吗?

1867年在恢复西北秩序的时候,左宗棠就两次向外国人借款就有二百二十万两。到了1875年正式对新疆展开收复,面临没钱的境地,又进行了两次向外国人借款,又借到了八百万两。

如果从军费的总数上看,外借的钱款占到了总数的五分之一。

说道这里,估计有人会说利息高的事情,这何尝不是一种高超的外交手段。

这些钱,一部分用来购买枪支,一部分用来支付军饷等等各种开支。

如果您翻阅当时军火资料的话,就能看出左宗棠部队的装备情况。

1875年九月份的时候,当时神机营和工部火药局,就给哈密拨过去带刺刀的洋枪二百支,洋帽十万个,七响的后膛洋炮二百尊,各种火药三万两千斤。

当然也有向清政府直接索要的清单,要求拨三百支抬枪,弹弓五百张,鸟枪火绳一千丈。

从这两份单子中,您不难发现,当时左宗棠的部队不仅有最先进的武器,同样还有当时清军惯用的武器,连弹弓都有。

其实其他的装备也有,您比方说双筒望远镜。

不管怎么说吧,这些先进的枪械,在攻城的时候很犀利的。

我和大家伙就聊到这里,喜欢的加个关注不迷路,顺手点个赞!

左宗棠收复新疆时军队装备如何?

放眼整个近代,左宗棠的军队装备非常有特色。

他的军队,既装备了一些西方最先进的武器,也装备了许多自己“魔改”的“土装备”,中西结合,效果极佳。

左宗棠的装备思路作为以实战崛起的将领,左宗棠对装备的见解是独到的。

1862年,他担任浙江巡抚,镇压太平天国。

当时,他与中法混合的“常捷军”,中英混合的“常安军”、“定胜军”配合,平定了浙江。

可以说,论及对洋枪洋炮的见识,恐怕也只有李鸿章能与之相提并论了。

不过,随后的实战经历,使他认识到:当时的大清不能完全依靠洋枪。

镇压完太平天国后,在剿捻和平定陕甘之乱时,装备了一定洋枪的左宗棠部付出了惨重代价。

尤其是金积堡之战,仅刘松山的老湘军就损失了4/10的营官,官兵死亡1000多,左宗棠感叹“十余年剿发平捻,所部伤亡之多,无逾此役者”。

这是因为:捻军、陕甘起义军,都以骑兵见长。当时的洋枪虽然火力已很猛,但仍然无法单纯依靠远程火力击败骑兵突击。在八里桥之战中,即便是英法联军也必须依靠锡克骑兵、刺刀等近战方式保护。

对火力不及英法联军的湘军、淮军来说,就更不可能单纯依靠远程火力取胜了。

可是,左宗棠部非常庞杂,有老湘军、皖军,还有陕甘本地军队,战斗力参差,无论是远程火力,还是近战能力,都与经过近代化训练的英法联军不可同日而语。

远程火力杀伤达不到效果,近战又扛不住,自然就悲剧了。

因此,左宗棠指出:“纯用洋枪,终失长短互用之妙”。

除了装备西方先进武器,还需要根据自己的实际情况,装备一些适合国情、军情的自主装备。

平定新疆之战对装备的要求既然要根据实际情况进行装备,那自然要看看平定新疆之战对装备的要求了。

我们先看看“敌情”,也就是对手的特点。

阿古柏的军队,总数4、5万人,主要由骑兵、步兵、炮兵组成。其中,与陕甘起义军类似,阿古柏的骑兵力量也是比较强大的。

就装备而言,由于英国、俄国都在争取他,因此,阿古柏获得了大量的装备支持。

阿古柏的炮兵,主要使用克虏伯和阿姆斯特朗等当时较先进的火炮;

阿古柏的步兵,原本使用的是火绳枪、燧发枪;后来,在英、俄支持下,(光是1873年,英国就一次性送给1万支步枪和若干大炮),他们换装了一批撞针枪和部分连发枪。

可以说,左宗棠的对手,骑兵比较凶狠,步兵、炮兵的装备都比较精良。

这还不算盘踞伊犁的俄军。不论是武力收复还是谈判收复,显然都是需要武力为后盾!

如果左宗棠不做针对性调整,很可能面临近战、远战都打不国的窘境。

比起敌人的军队来,战场环境也对装备提出了严苛的要求。

阿古柏为了镇压人民的反抗,抗击清军的进攻,在各要地修筑了许多城堡,其中一些城池坚固、地势险峻。

如果左宗棠不改善装备,提高攻城能力,按照当初打金积堡时的表现,也只能长围久困了!

可是,新疆距离遥远,左宗棠根本没有耗费时日,长围久困的条件!

因此,收复新疆之战,对左宗棠军队装备的要求如下。

1、最关键的,是反制骑兵的能力。

如果不能装备足够反制对手骑兵的装备,不但部队进攻会遭到敌人反击的打击,而且,漫长的补给线也会被其破坏,清军将寸步难行。

2、攻城能力。

新疆不必长江流域。

在新疆,左宗棠没有办法像老乡曾国藩一样“结硬寨,打呆仗”,一围围个几年慢慢来。

只有依靠炮火破坏敌人城堡,才能不断推进!

3、轻量化。

万里远征,又不能依靠舟楫之利,东西轻一点还是好,尽可能减少补给压力。

但是,不能影响火力发挥。

对手装备的武器火力足,起码你不能被对手给压制了!

左宗棠正是对此做出了针对性的装备准备。

左宗棠军的西洋装备:好钢用在刀刃上当时,洋务运动已经开始了,虽然数量有限,但还是一定程度改善了清军的装备。

不过,江南制造总局、金陵制造局、天津机器等主要为李鸿章所控制,产品大部分供应淮军和海防部队。

因此,左宗棠接任陕甘总督后,先后在西安、兰州设立机器局,就地制造军火。

1874年时,兰州机器局已经可以制造铜引、铜帽、大小开花炮子,并能仿造德国的线膛炮和后膛七响步枪了。

1875年时,该局已经可以仿造马梯尼步枪了。

单纯就仿造水平而言,这已经是非常先进了。

要知道,马梯尼步枪,在1871年才成为英国的制式步枪,

问题是:产能不足。

兰州机器局的规模非常小。在整个1875年,仿制德国后门线膛炮20尊,后膛七响枪数十杆。(这是大清缺乏统一规划的结果,湘淮各派,各机器局自己搞自己的,各行其是。如果大清能做出统一规划,清军的装备何至于乱七八糟?)

有产能有限,因此,开战前,左宗棠又从德国购买了一些火器。

但总体上,左宗棠军的西洋装备比例不大。

不过,从兰州制造局的生产产品,我们能看出左宗棠的思路。

数十杆枪,无异九牛一毛,但20尊后门线膛炮意义重大,极大提高了左宗棠军的攻城能力。

这也是左宗棠的基本思路:左宗棠军队没有条件大规模生产、装备西洋装备!只有将有限的西洋装备集中于对火力要求最高的火炮上。

至于大规模装备,用于野战的,还是青睐经过改进的“土装备”。

“魔改”装备左宗棠没有能力大规模生产新仿制的西洋装备,但大规模生产“魔改土装备”还是没问题的。

劈山炮早在乾隆时期就为清军常用的装备,攻坚能力一般,但用于野战还是很猛的。

不过,由于工艺所限,当时的劈山炮行制大,沉重。

镇压太平天国,多是沿长江作战,运输起来还算好。

到了大西北,如此笨重,运力有限,就难以大规模使用了。

左宗棠请洋匠将“劈山炮”进行改造。

经过改造的劈山炮,“身只五尺,能放半斤子,半斤群子,可致远四五里”,而且,安装了架子,可以不用人扛,是一种典型的轻型野战火炮。

“抬枪”,可以装备散弹,是清朝中期对付骑兵冲击最有效的武器。

1830年平定回疆之乱时,“贼步骑万余来犯”,清军以抬枪发射散弹,一炮可容三十多子,敌军倒下一大片。

这么好的反骑兵武器,当然也是左宗棠的“魔改”对象。

左宗棠改进了广东无壳抬枪。这种抬枪由三人两杆变成一人一杆,“较洋枪有准而更致远”。

进行收复新疆之战前夕,上海运来了一尊经过改进的“田鸡炮”。

所谓“田鸡炮”,就是明代就已经出现的虎蹲炮。

经过上海制造局的“魔改”,“田鸡炮”的发射速度加快,炮弹从空落下,“以打马队之成团者为最妙”。

左宗棠对此非常喜欢。可惜,兰州制造局没有掌握相关“魔改”技术,只好多打造炮弹,以供使用了。

混合式当然,除了“魔改”的土装备和引进、仿造的西洋装备,左宗棠军仍然装备了大量的鸟铳、刀枪、弓箭等装备。

所以,与当时其他清军类似,左宗棠的军队装备看起来有点魔幻:既有当时最先进的步枪、火炮,也有自己经过魔改的土装备,更有连改造都没有改造过的陈旧装备。

这镜头很像游戏:地上跑着持砍刀穿盔甲的步兵,天上飞着直升飞机,家里在造原子弹···

毕竟:近代化,对我们来说就是一个词,但对时人来说,只能是“循序渐进”。

不过,左宗棠的这支混合不同时代装备的军队,却充分发挥了各个武器的效能。

百花齐放,各司其职在刘锦棠收复新疆的作战中,往往让骑兵配备冷兵器发起奇袭,打击敌人野战部队,打乱敌人节奏。

随即,如果据点不坚固,就一攻而下,据点坚固,就等待步兵、炮兵。

当敌人发起反击时,装备大量反击骑兵的“魔改”土装备往往发炮轰击。

敌人装备火枪的步兵集团反扑时,清军并不对射,用“劈山炮”伺候。(这也是当年湘军对付李秀成的办法)

敌人骑兵发起猛烈反扑时,抬枪、虎蹲炮伺候。

因此,整场战役中,号称精锐的敌骑兵,号称装备精良的敌步兵,根本无法在野战中造成威胁。

攻城时,清军则以步骑掩护,构筑炮台,以德国后膛炮轰之,即便不能直接破城,也会引发对手的崩溃,任什么险峻城池,被攻破完全没有悬念。(金积堡之战的经验)。

因此,整场作战中,清军唯一顾忌的是补给问题。至于作战,刘锦棠打到哪里,那里根本扛不住,基本没有任何波澜。

我们谈论装备时,往往都倾向于谈论最前沿、尖端。

其实,不论对一支军队,还是一个人,手里的资源永远由三部分组成:尖端但未熟练掌握的;未必尖端但已熟练运用的;已经过时但仍然在使用的。

我们既要保持更新换代,也要随时做好组合,才能随时保持强大战斗力。

左宗棠收复新疆时军队装备如何?

装备十分高级,除了普通的基础装备之外,我们主要说一说有哪些特殊装备,比如后膛七响枪,加特林,毛瑟步枪以及我们自己的劈山炮等等。

受命平乱,建造兰州制造局左宗棠是清朝末期的重臣,不仅仅是军事家政治家,还是当时湘军的领袖,战功显赫,在他平定陕甘回之乱的第二年,朝廷又派他去平定新疆叛乱,深知武器先进的重要性的左宗棠,在朝廷国库空虚的情况下,建立了著名的兰州制造局。

兰州制造局的任务就是专门给出征的军队制造武器,为了能够尽快给军队装备上先进的武器,左宗棠专门从发达的东南海沿线召集能工巧匠,在兰州研发生产先进的武器。

兰州制造局不负重托,先后仿造了德国的螺丝炮和美国的后膛七响枪。以及改造了国内的劈山炮等。

先说我们国内的劈山炮

劈山炮是在乾隆时期就出现的,但是左宗棠又稍微的改进了一下,左宗棠曾经对刘蓉(湘军将领)介绍过劈山炮“近命制劈山白尊,式如大抬炮,而身只五尺,能吃半斤子,半斤群子,可致远四五里”。

这种劈山炮其实没有固定的尺寸大小,从四十多斤到几百斤都有,是一大类火炮的统称。

还有就是有名的后膛七响枪

后膛七响枪也就是斯宾塞步骑枪,可以说是当时最先进的枪了,我们都知道,最开始的枪都是在枪口装子弹的,极其浪费时间,但是后膛七响枪就是直接在后面装子弹,也就是我们现在看电视这种三八大盖之类的步枪,减少了很多装弹的时间。

而且后膛七响枪每装填一次可以连续发射七次,不论是射速还是威力都极大提高。

但是随着平乱的不断推进,自己制造的武器已经不能满足当时的战场了,怎么办呢,那就是买进更先进的武器欧洲的毛瑟步枪

毛瑟步枪使用的弹药是7.92 mm×57 mm的大口径子弹,运作方式为毛瑟旋转后拉枪击式,子弹数量为5发内置弹仓,枪身重量:3.9 kg,整体长度为:1.1075 m,枪管长度:600 mm,枪口初速:755 m/s,有效射程能够达到800 m,子弹威力大,射程远,可以说是当时最先进的步枪了。

加特林机枪

最开始的时候,左宗棠是打算购买克虏伯炮的,但是这种武器实在是太抢手,武器的生产公司,近几年的订单早已经接满了,根本买不到,没办法的左宗棠就转向了美国,购买了威力相似的武器,也就是加特林机枪。

加特林机枪是在1860年研发出来的,也就是在十六年后,左宗棠开始收复新疆,这个武器尽管刚刚发明了十多年,但是威力仍然不可小觑。当时称其为"格林炮"或"格林快炮"。 它的尾部封闭并装有撞击火帽。射手通过摇动曲柄带动沿圆周均匀排列的枪管。其特点为射速快,威力大,并且可以在一分钟内打出上千发子弹。

虽然没有现在这么高的射速,但是在当时的战场已经足够让敌人闻风丧胆了。最终在先进武器的支持下,收复新疆的过程很顺利,不到两年的时间,就收复了除了伊犁以外的全部领土。

结语书生不必学武侯,仗剑挥得此生酬。三湘弟子今用命,换来风光大神州。垂死不忘呼列队,魂在犹记报国仇。百年西望天山处,斜阳复照左公柳。这是一首纪念左宗棠的诗,作为晚清四大名臣之一,左宗棠收复中国版图六分之一的新疆,保全了我国领土的完整,实乃大英雄也。

关注小太阳,每天都有新鲜的历史知识双手奉上哦。

左宗棠收复新疆时军队装备如何?

左宗棠西征的装备是以洋枪洋炮和旧式火枪大炮混合而成,不过还是要强于他的对手。

左宗棠西征前,在镇压太平天国时清军就已经逐步开始装备新式的洋枪洋炮。特别是李鸿章的淮军,基本淘汰了清军原来装备的鸟枪、抬枪、劈山炮等旧式火器。左宗棠的楚军相比淮军来说,装备上稍微要差一些,但是在枪支上基本也已经换成了新式的洋枪。

在1902年,新疆巡抚饶应祺在递交的奏折中曾经提到左宗棠出关时,携带了各种后膛枪2万多支。

前督臣左宗棠、抚臣刘锦棠出关,携运后膛来福马枪,哈乞开斯、马蹄泥、标针快,利名登、七响、八响、十三响枪共二万余杆。

左宗棠西征发生在19世纪70年代,此时世界各国大多在以新式的后膛枪替换原来的前膛枪。这份奏折上提到的各种步枪虽然型号复杂,对于后勤来说很不方便,但是都是当时英、法、德、美等国所产的新式洋枪,性能上还是不错的。

不过由于西征路途遥远,加上战事仓促,来不及采购换装,因此左宗棠西征所带的火炮,还是以旧式的劈山炮为主,,还有少量的重炮,另外就是介于枪、炮之间的抬枪。

劈山炮其实是小型旧式前膛炮的统称,从几十斤到几百斤都有。主要发射散弹,用于杀伤步兵。曾国藩在组建湘军时把劈山炮作为步兵的主要支援火力,左宗棠也沿袭了这一传统。而抬枪其实就是加大的鸟枪,除了尺寸大一些,结构和鸟枪没什么区别。清军通常把抬枪当作轻型火炮使用。

综合来说,左宗棠所帅部队枪械比较精良,但是炮兵略弱。不过考虑到他的对手仅仅是浩罕国的一个军阀,装备也不怎么样,所以这个装备也不算差了。

左宗棠收复新疆时军队装备如何?

左宗棠收复新疆时,军队的素质、装备的军械都是当时最好的,《阿古柏伯克传》描述左宗棠的军队“这是一支完全不同于亚洲的中国军队,基本上近似一个欧洲强国的军队”。

图为1875年,左宗棠率军入疆前在兰州留影。军费问题,时任直隶总督兼北洋大臣的李鸿章没出一分钱,北洋没支持一两银子,直隶和天津海关未承担任何义务,左宗棠西征军费主要靠东南沿海的协饷,上海、福州、汉口等海关的关税,长江以南各省的厘金,最重要是大名鼎鼎的胡雪岩担任其采办,解决了军饷。

图为1875年,左宗棠部队的炮车。军队问题,湘军镇压太平天国时,曾分出一部分去往陕甘镇压回民暴动,所以太平天国结束后,在陕甘的湘军未裁撤,得以保留,为左宗棠收复新疆的主力,还征调了各地的团练武装,有豫军、淮军、蜀军、楚军等,以上所有西征部队的兵勇,全是久经内战洗礼,再精挑细选,留下素质最好的。

图为俄国人拍摄1875年左宗棠的部队。装备问题,依靠两人,一是巨商胡雪岩,二是主办福州船政局、东南海防钦差大臣沈葆桢。胡雪岩在上海为其购买军火,主要是西方各国新式的枪炮,均源源不断运往陕甘,比如后膛螺丝开花大炮、劈山炮、来福枪、后膛马步枪、抬枪等,连洋帽都有十万顶,为此清廷赏胡雪岩穿黄马褂,授江西候补道,成了典型的官商。

收复新疆前,西安和兰州局仿制了大量德国枪炮,装备精良。军火由东南运往陕甘时间长,费用高,于是在西安、兰州两地办制造局,甘肃火药局、陕西军需局等,就地生产军火,能工巧匠全由沈葆桢从福州船政局抽调、国外招募等,仿制了德国普式螺丝枪、后膛七响枪、后膛上响枪,改制连架劈山炮、布鲁斯螺丝后膛炮等,所需的子弹、火药大部自给自足,所以当时的兰州成了西征新疆,积需军火的大本营,武器和弹药源源不断运往前线。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。