唐僧最后是怎么死的?有何记载?

《西游记》里的唐僧,本名陈祎,法号玄奘,由于是唐朝人,所以又被称之为唐玄奘。

在小说里,唐玄奘身边有孙悟空、猪八戒、沙和尚甚至白龙马相陪。可实际上,真正前往天竺求取真经的,只有唐玄奘一人。

一路上,唐玄奘需要有孙悟空那样的本事,才能历经千难万险而化险为夷。有时候也会有猪八戒的那种惰性,时不时想要偷个懒。好在心底还住着个沙悟净,踏实肯干,持之以恒,外加白龙马般的脚力和方向感,唐玄奘这才取得了真经。

一、唐玄奘取经,有偷渡嫌疑。他为啥要去求取所谓的真经呢?难道唐朝的佛经是假的吗?你别说,还真有可能。唐玄奘在学习佛经的时候,发现大师们对同一篇经文的讲述,居然说法不同。

本来这些东西就十分高深,结果大师们还说法不一,唐玄奘就越学越糊涂了。最后他下定决心,把所有结论全部推翻,自己亲自出差去天竺。

天竺是佛经的原产地,这地方的经文和解释,总不能搞错了吧?抱着这种信念,唐玄奘开始着手出差计划。

可他向朝廷申请通关文牒的时候,居然被一口拒绝了!啥理由也不给,无非就是觉得唐玄奘不可能完成这种事情。

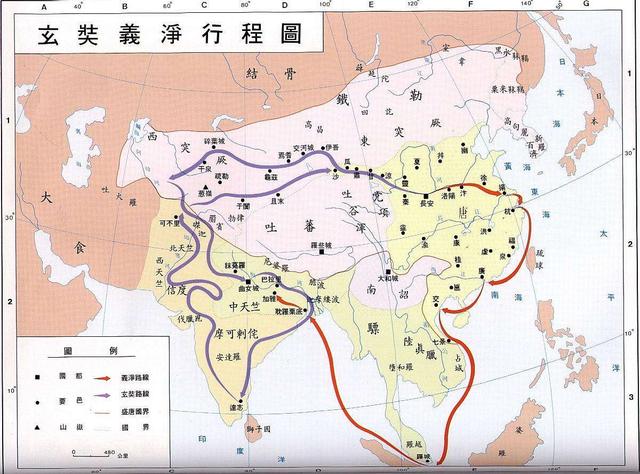

时不我待,既然朝廷不允许,那唐玄奘只好自己出发了。他从长安出发,通过姑臧、敦煌到达新疆,随后又绕道中亚,继而才到了摩揭陀国王舍城。

在这里,唐玄奘见到了天竺佛教中心那烂陀寺,跟着这里的老师好好学了一遍佛经。现在我们大致就能搞清楚了,唐玄奘的出行,压根就没得到唐朝朝廷的允许,是一种偷渡行为。

二、学出名堂来,谁都要给你让路。唐玄奘不仅有吃苦耐劳的精神,而且学习能力超强。在天竺待了几年时间,不仅把梵文学得贼溜,而且还积累了大量佛学知识。

这下好了,唐玄奘立刻在天竺声名鹊起。一个从东土大唐来的留学生,能够把天竺的文化学得如此融会贯通,这也是变相抬高了天竺人的自信心。

因此唐玄宗在天竺得到了较高的待遇,甚至得到了游历印度数十个国家的机会。游历结束,再回到那烂陀寺后,唐玄宗还得到了开个人宣讲会的机会。你见过老外在咱们这儿开个人宣讲会的吗?这就是唐玄宗的本事!

除此以外,唐玄奘在天竺,还特别喜欢和别人辩论佛经真理。曾经召开过若干场辩论大会,最终唐玄奘都能够取得最佳辩手的称号。

这样的人,在天竺混出了名堂,又是东土大唐来的。回程路上,自然能够得到优厚的待遇了,不再是当初孤身一人以身犯险地上路了。说不定天竺还真的给他配上了孙悟空等人。

三、回到大唐,唐玄奘得到了李世民的优厚待遇。贞观十九年,唐玄奘终于返回了长安。距离他离开,已经过了17年之久。当初还是个翩翩少年,如今已经成了个中年大叔了。

这一路走来,唐玄奘历经了138个大小国家,往返路程高达5万多里,可以说在徒步旅游界,唐玄奘也是佼佼者的地位了。

可他毕竟是偷渡出去的,如今回来要是不拿点真本事出来,唐太宗李世民当然不会答应。如果子民们个个都学习他出走的话,那谁来种地打仗呢?

好在唐玄奘对此早有考虑,他从天竺带了大乘佛教、小乘佛教的经书657部。而且又能够操一口标准纯正的天竺郊区口音,就问你怕不怕?

唐太宗立刻就被唐玄奘的事迹给影响到了,随即宣布要召见唐玄奘。并且让唐玄奘住在了长安弘福寺,后来又改住在了大慈恩寺。

如果没有他带回来的经书,如果没有唐玄奘那一口流利的外语,你觉得李世民能够如此善待唐玄奘吗?不把他当成偷渡客抓起来就不错了!

四、讲经、译经,唐玄奘是认真的。这事儿是唐玄奘最感兴趣的事情,他在天竺憋闷了这么多年,终于有机会用自己的母语,将自己从天竺学来的知识,传播出去了。

俗话说,读万卷书,不如行万里路。人家唐玄奘是既读了万卷书,又走了万里路。所以他搞出来的一套东西,绝对是当时大唐佛教界的权威。如果你表示反对,唐玄奘一句话就能顶死你:你去过天竺吗?哥哥我去过!

唐玄奘从贞观十九年开始,花了20年左右的功夫,将大量天竺佛经翻译成了汉字。其中包括了大乘佛法、小乘佛法的经书共计1335卷。

闲暇的时候,唐玄奘也会专门根据这些翻译出来的佛经,开设宣讲会,从来都是座无虚席。可见这位大唐新晋网红当时有多火。有时候唐玄奘还把大唐的经典佛学作品,翻译成梵文,传到天竺去。

五、《大唐西域记》,做旅游博主,唐玄奘是认真的。很多人觉得吴承恩写的《西游记》想象力特别丰富,不晓得参考了什么资料。其实在吴承恩的众多参考资料中,《大唐西域记》绝对是最重要的一本。

为啥?因为这是唐玄奘前往天竺求取真经的第一手资料,绝对的权威代表作。唐玄奘将自己前往天竺的一言一行,所经历的国家,遇到了哪些困难,包括内心的心路历程,全都记载在了《大唐西域记》里。

这套书里记载了两百多个国家、城邦的风土人情,以及当时不同民族的文化习俗。是研究中亚地区民族文化的重要资料。

值得一提的是,这套书是唐玄奘口述,辩机和尚手书的。辩机和尚后来和唐太宗李世民的闺女高阳公主私通,被李世民一怒之下给腰斩了。

结局:唐玄奘自然是善终。这种“超级大网红”,说实话就连李世民都得捧着他。因为人家的确有文化,而且信徒众多,影响力深远。

所以就算辩机和尚犯了错,和唐玄奘也没什么关系。甚至也不能影响李世民对佛教的态度。因此唐玄奘绝对是善终。

62岁那一年,唐玄奘还在刻苦翻译经文,结果由于工作过于劳累,唐玄奘撒手人寰。唐高宗李治得知以后,宣布放假3天,怀念玄奘法师。

唐僧最后是怎么死的?有何记载?

唐僧可以解释为唐代的高僧,是一个泛称,但在这是指的是唐玄奘(如图)。

唐玄奘(602~664)是唐僧的法号,本名叫陈祎(yi),古洛州缑(gou)氏(今河南洛阳偃师市)人,现在偃师市有唐僧的许多遗址,比如唐僧墓就位于偃师市缑氏镇,有兴趣的亲们可游览一番。

我们通常对唐僧西天取经的过程津津乐道,这是因为受电视剧《西游记》的影响,人们对唐僧取经后的事儿知之甚少,比如唐僧是怎么死的?我估计有许多人不知道。

下面我就跟亲们聊一聊唐僧是怎么死的

《西游记》书中描述师徒四人取得真经后,如来佛祖对唐僧说:

圣僧,汝前世原是我之二徒,名唤金蝉子。因为汝不听说法,轻慢我之大教,故贬汝之真灵,转生东土。今喜皈依,秉我迦持,又乘吾教,取去真经,甚有功果,加升大职正果,汝为旃檀功德佛。——引自《西游记》什么是旃檀(zhan,tan)功德佛呢?简单说就是三十五位佛之一,其身蓝色,右手触地印,左手定印,能消过去,能阻止僧人的罪业。(如图)

与此同时,如来封孙悟空为斗战胜佛,猪八戒被封为净坛使者,沙僧被封为金身罗汉,白龙马被分封为八部天龙。

值得注意的是,成佛后就没有死这一说了,阎王爷管不着。所以《西游记》中的唐僧不生不灭,一直不死。

真实的唐僧是肉身,虽然取回了真经依然要死,是不是很悲哀?悲哀的事还在后面呢!亲们接着往下看。话说陈家好像和佛有缘,唐僧的父亲陈惠生了4个儿子,唐僧是第四个儿子,他的二哥陈素,10岁时在洛阳净土寺出家,即长捷法师。

唐僧到了10岁时也在净土寺出家了,跟着哥哥(长捷法师)研究佛经。这一年是唐僧人生的转折点,所以唐僧把这一年,即公元612年(隋大业八年)牢牢记在心里。(这一年唐太宗李世民刚刚14岁。)

唐僧果然有天赋,加上哥哥刻意培养,之后名声大噪,不断受到邀请去各地讲经布道。

唐僧一边讲经一边深造,经过四五年的磨练和名师指教,他对“大小乘经论、南北地论、摄论学说”等有了很深的见解。

转眼十年又过去了,唐僧在讲经求学过程中,发现西方的佛学和中国的佛学有冲突有矛盾的地方,也就是说理论很混乱,各执一说,没有统一的答案。唐僧这时产生了想去印度取经的念头。

要去印度取经的想法萌生于公元627年(贞观元年),这一年唐僧记得很清楚,李世民刚刚称帝。

要去印度取经相当于出国取经,要出国必须有通关文碟,唐僧于是就向李世民请示“西行求法”。

你猜怎么着?李世民竟然不批准,根本不是《西游记》描写的那样——李世民很感激唐僧还和唐僧结拜为兄弟,御弟长,御帝短的叫,真实的历史就没那回事儿。

皇帝不批准我偷渡也要去,唐僧很执着。次年,也就是公元628年,27岁的唐僧背上行囊,不顾众徒弟的劝阻,决然的踏上了西天取经之路。

唐代如果有直播,唐僧肯定会挣到大钱,为何这么说呢?

因为他穿越了许多国家,见识了异域风光,这都是可以换成金钱的资本。亲们可以查看一下世界地图,告诉我从长安到印度有多远?其中经过了哪些国家?

经过4年的跋涉,唐僧领略到了异域风光,了解了当地的风土人情。31岁时(公元633年)终于进入了中印度。

当时的古印度面积很大,它是一个联邦制的形式,由许多小国组成。唐僧游历了当时的十几个小国家,每到一个地方就学习整理当地的佛经。

在印度经过了11年时间的整理、学习和考察,唐僧收获满满的,到了公元643年,42岁的唐僧踏上了回国之路。

贞观十九年(645年)正月,唐僧回到了长安。这一年他43岁。

也就是说从27岁踏上取经之路,经过了16年的学习和领会,唐僧最终带着大量的经书和一些佛教文物回到了大唐。

唐僧从印度及中亚地区带回国的佛经佛典非常丰富,共有526箱、657部佛经,还有大量的舍利子及高僧遗骨。

讲真唐僧对大唐的佛教事业贡献巨大,接下来他要用毕生的精力把这些印度佛经翻译成中文,以便在大唐推广开来。

唐僧实指望皇上能支持他的事业,然而李世民对这些并不感兴趣,就在唐僧回国的第二年,他提出让唐僧还俗来朝廷做官。当时唐僧很愕然,随即断然拒绝了。

李世民怎么会有这种想法呢?原来李世民对和尚很反感,南北朝时,梁武帝萧衍出家当和尚的做法在他心中留下了阴影,梁武帝统治期间,全国各地建了许多寺庙,养了大批的和尚。

李世民害怕重蹈梁武帝的覆辙,老百姓都当和尚谁来种地呢?所以极力劝说唐僧还俗。

其实这还不是主要原因,最重要的一点就是,当时李世民想经营西域、番邦这些地区,需要精通西域、中亚各国地理交通、民俗风情、政治文化的人才,而唐僧恰恰符合这些条件。

皇上需要唐僧帮助自己打江山,而不需要什么狗屁的经文。李世民从来不相信“仁慈”可以坐天下,假如李世民信佛,他就不会发动“玄武门之变”了,也就不会射杀哥哥、勒死弟弟、逼父退位了。

在以后的日子里,唐僧逃避李世民的征召,一个人跑到了嵩山少林寺闭门译经。

李世民信奉武力,手持利刃磨刀霍霍,唐僧一心向善,教导人们放下屠刀,立地成佛。两种不同的思想发生激烈的碰撞,唐僧在李世民的政治压迫和威逼之下战战兢兢翻译着经文。唯恐有一天惹怒李世民。

李世民对唐僧确实很恼火,但障于情面又不便动他,就在这时候发生了李世民的女儿——高阳公主和唐僧的高徒——辩机和尚通奸的事儿。

辩机是唐僧翻译经文的徒弟。李世民的小女儿高阳公主主动勾引辩机,二人偷情被李世民侦知。

本来唐朝公主十分滥情,公主与和尚私通不是什么大不了的事。但李世民借题发挥腰斩了辩机。其实这是李世民变相向唐僧施压,唐僧比谁心里都清楚。

也许是上天保佑唐僧,他的徒弟辩机被杀半年后,(公元649年)李世民突然病逝。

李世民52岁就死了,任谁看来都不正常,当时有人说是如来佛保佑唐僧而改变了李世民的寿命,否则,按李世民心黑手辣的行事作风,唐僧早晚会被他杀死。

这下好了,唐僧可以全心全意的翻译他的经文了,他要在有生之年把这些印度经文翻译成中文,这是一个十分浩大的工作。

暑去寒来,15年的光阴匆匆而过。

在唐僧62岁时,从印度带回来的所有佛经终于译制完成。此时耗尽了他的最后一点精力,看着自己的成果,唐僧含笑坐化而死。

唐高宗李治辍朝三日,朝野为唐僧送葬者达百万余人,高宗将火化后的唐僧遗骨葬于西安东郊浐(chan)水东岸的白鹿原上。

文/秉烛读春秋

唐僧最后是怎么死的?有何记载?

北周武帝宇文邕时,佛教盛行全国,佛教信徒数百万,寺院有数万余所。教徒遁入空门,逃避各种劳役;寺庙占有大量土地,免交各种赋税。宇文邕铲除权臣宇文护后,为扩大兵源、增加国库收入,稳固政权,大力打压佛教,重振儒学。在这次灭佛运动中,有4万余所寺院被辟为府第,300余万僧尼被强制还俗,佛教活动陷于低潮。

隋文帝杨坚夺取北周政权后,建立隋朝,他采取了和宇文邕截然不同的做法,他大兴佛教,修缮寺庙,允许百姓出家。他的继任者杨广也笃信佛教,继位后也大建寺庙,开展译经事业,佛教在隋朝开始全面复兴。

玄奘法师就出生在佛教全面复兴的隋朝,他出生于隋文帝仁寿二年(602年),也就是独孤伽罗皇后去世的那年。玄奘法师便是后世俗称的“唐僧”。

玄奘本名陈祎,河南洛州缑氏人氏。他出身于诗书世家,祖上陈钦、陈康都学而优则仕,出任高官。玄奘的父亲陈惠也是个博学的大帅哥,曾做过隋朝的县令,不过后来辞官归隐。

玄奘的童年比较孤苦,父亲辞官归隐后,家道就中落了。不幸的是,玄奘在5岁和10岁时,接连失去了母亲和父亲,后跟随早已出家的二哥陈素(长捷法师)前往洛阳净土寺生活,学习佛经。

玄奘年少早慧,在年仅10岁的时候,被当时的洛阳度僧考官、大理寺卿郑善果慧眼识中,破格准许他在净土寺出家为僧,法号玄奘。玄奘在净土寺师从慧景、慧严,学习经文。

隋朝末年,战乱四起,洛阳也不太平。玄奘与其兄长捷离开洛阳,辗转来到四川益州的空慧寺。这里聚集了大批躲避战乱的高僧,玄奘在这里如鱼得水,勤奋求学。功夫不负有心人,在武德五年(622年),玄奘在此受具足戒。此后,玄奘开始云游四方,参访名师,讲经说法。

在讲学的过程中,由于佛学派别各异,对教义的理解不一,玄奘决定西行印度求法。可是,因为当时突厥经常骚扰唐朝边境,所以当时西行的边境就关闭了,玄奘几次申请出境都没有被允许。玄奘求知心切,在贞观元年(627年)就偷偷出境了。

历经千辛万苦,玄奘于贞观三年到达印度。此后玄奘游历印度各地,学习梵文经典,讲经说法,其佛学造诣,备受当地人推崇。

贞观十九年(645年),在印求学十余年之久的玄奘回到长安,带回了657部佛经。唐太宗李世民在洛阳行宫召见了玄奘,唐太宗有意让玄奘还俗,辅佐他处理西域事务,可玄奘志在佛学,婉拒了唐太宗的要求。此后,玄奘入驻长安弘福寺,专心翻译佛经并撰写《大唐西域记》。贞观二十二年(648年),玄奘住持大慈恩寺,继续从事译经。

唐高宗李治继位后,也曾多次要求玄奘还俗辅佐自己,均被玄奘婉拒。显庆二年(657年),唐高宗李治到洛阳游历,命玄奘伴驾。玄奘是洛阳人,此时他已50多岁。伴驾之际,他乘机提出年高体弱,请求皇上准许他归隐少林寺,专心译经。这项请求又被高宗李治否决,这次伴驾耗时一年之久,光做这些皇家脸面的事情,耗费了玄奘宝贵的时间。

晚年的玄奘为了专心译经,离开了喧闹的长安,入住洛阳玉华寺,专心翻译《大般若经》。历时四年之久,这部600卷的大部头终于完成翻译,玄奘也为此耗尽了心血。

据玄奘的弟子慧立、彦悰撰写的《大慈恩寺三藏法师传》记载,麟德元年(664年)正月初一,众僧请求玄奘再译《大宝积经》,可是玄奘已体力不支,翻译了几行就停笔了。到了初八日,弟子玄觉梦到佛塔塌陷,玄奘自知大限已至。过了一日,玄奘不慎跌倒,从此病倒。至二月五日夜圆寂。

玄奘一生致力于佛学传播,不畏艰险,独行数万里,耗时十余年,游历印度寻求真经。他为中外文化的交流做出了巨大贡献,被鲁迅称为“中华民族的脊梁”。

唐僧最后是怎么死的?有何记载?

唐僧师徒经历九九八十一难取经归来,修成正果,这是小说和电视剧里的结局。

其实,唐僧真正的结局并不美好,他的故事虽然倍受民众的拥戴和崇拜,并且身居佛教领袖的地位,但是他却陷入了当时的佛道之争,受到了朝廷打压,甚至被限制居住,直到病故。

想要了解唐僧死前是怎么样的,得从他取经后回到大唐开始说起。

盛名所累,失去自由公元645年的一天,大唐长安城发生了一件超大型“追星”事件。在佛教的圣地——印度荣获了大师称号的唐僧,取经归来,返回长安,受到官员、市民以及所有寺院僧侣夹道欢迎,唐朝宰相房玄龄亲自主持盛大的欢迎仪式。闻讯赶来的百姓多达百万人,人群热血沸腾,阻塞道路,挤得水泄不通,盛况空前。

受到这种“超巨星”待遇的主角,自然是历史上真实的“唐僧”,即玄奘法师。

朝庭专门派了护卫队维持秩序,护卫玄奘带回来的宝物,有657部印度佛经,7尊珍贵的佛像,150多粒佛舍利。这么多难得一见的珍品被玄奘法师带回大唐,人们能不激动吗。

这一局面让玄奘明白了一个道理:译经,只有盛唐具备这种实力。

这一局面也让唐太宗明白了一个道理:招安,必须让玄奘还俗。

因为西行前,唐朝与突厥战事紧张,多次下达“禁边令”,不允许百姓私自出国,玄奘上表被拒,于是非法偷渡。如今归来,一呼百应的领袖风采,不能为朝庭所用,必成隐患。

唐太宗多次邀请玄奘还俗出任高官辅佐自己,玄奘都以译经为由婉拒。

最终两人达成了合作,玄奘用“自由”换取了唐太宗对“译经”的支持。

所谓修成正果,就是玄奘凭实力找到这份正式工作,而他并不清楚修成正果带给他的是什么。

玄奘接受朝庭的安排,住在长安弘福寺,从此有了住处。

唐太宗命人从全国各大寺院选拔9名优秀僧侣作为玄奘助手,协助他翻译佛经。朝庭负责各项经费,包括寺院修缮、保存佛经,人员吃住。

传播佛法不再是玄奘个人行为,成为国家一项浩大工程。

公元648年,太子李治为纪念母亲建造大慈恩寺,唐太宗任命玄奘为第一任主持。还亲自给玄奘翻译的佛经作序:《大唐三藏圣教序》,同时赠给玄奘一件价值百金的袈裟。

四年后,玄奘亲自设计建造大雁塔,保存佛经佛像。

玄奘传播佛法的事业达到了一个高度。

玄奘在盛唐的“悲剧”才刚刚开始首先给他带来第一个打击的是他最有名的著作《大唐西域记》。这本书成书之后最早的用途并不是被朝廷用于佛教,而是用于血腥杀戮的军事。这与玄奘传扬佛法理念背道而驰。

玄奘虔诚信仰佛教,怀着慈悲之心弘扬佛法,将自己行程5万里,历时19年的取经见闻实录,真实的口述下来,他的大徒弟辩机奉唐太宗之命笔录,共同编写《大唐西域记》。

书中记录玄奘西行的128个国家和地区的风土人情,对西域和印度的地理贡献是空前的。

玄奘期待这本书快点完成,与人分享游历佛教圣地的喜悦。唐太宗也期待这本书快点完成,尽快了解西域地理民俗,为进攻突厥和西域那些威胁大唐的民族做好准备。

公元646年,在唐太宗的督促下,《大唐西域记》在玄奘回国的第2年就完成了。

唐太宗早在公元640年派兵攻灭西域高昌国,此后向西域各国推进的过程中,进展并不顺利。沙漠道路难行,粮草运输困难。西域很多传奇国家,时而联盟,时而投降,军情复杂,致使大唐不能保障丝路的安全,严重威胁大唐。大唐向西域进兵困难重重,迫切需要西域各国地理实际情况。

《大唐西域记》对唐太宗意义非同一般,被视为地理指南,此书完成第2年,即公元647年,大唐开始全面进攻西域各国,最终收复突厥,打通丝绸之路。

这是玄奘在大唐受到礼遇的最初价值。玄奘明白唐太宗对《大唐西域记》的喜爱不是为佛,而是为兵,也并没有气馁,他性格坚毅,通晓世故,他视取经和译经为自己的事业,只要能继续翻译佛经,《大唐西域记》用在国家其他事业上,他也能默默承受,毕竟写书也是传播佛教的一部分。

徒弟被腰斩,事业遭受沉重打击玄奘主要工作是翻译佛经。

然而翻译工作十分艰巨,并不是1人之力能完成的,帮助玄奘翻译的9名优秀佛门子弟中,最著名的弟子叫辩机。

辩机被选为玄奘弟子时虽然才26岁,但依然才华出众,英俊帅气。颇有《西游记》中“唐僧”的神韵,是能吸引各路女王、女妖怪的存在,然而辩机并不具备“唐僧”的定力,香艳风流案最终败露。

受唐太宗之命,玄奘口述西行游历见闻,辩机下笔,编写《大唐西域记》。辩机陪同玄奘,经常有机会出入皇室,辩机随即认识了唐太宗最宠爱的女儿高阳公主。

高阳公主性格娇惯放纵,是典型的公主病,放在民间就是“作死女”,易生事端。虽然已经嫁给丞相房玄龄的二儿子房遗爱为妻,但仍然密会辩机,两人相见倾心,私下里做下苟且之事。

本来交往是极其秘密的,不会漏给外人知道。但是,机缘巧合之下,这个秘密被一落网盗贼揭开了。经过审讯,盗贼供出一个镶满黄金和宝石的名贵玉枕,是从辩机和尚的住处偷来的,查问玉枕来源,竟然是高阳公主赠送的定情信物。

《资治通鉴》记载“太宗怒,腰斩辩机,杀奴婢十馀人。”凭借《大唐西域记》和翻译佛经的成就,如果不是英年早逝的话,辩机和尚应该会成为一代高僧而不是一位淫僧。

没有人敢给辩机立传,正史也避而不谈,只有寥寥数笔。

高阳公主成为皇家最大丑闻,也是唐太宗最坑爹的女儿,但她没有因此事受到处罚,也没有因为惨死的辩机收敛,天下“作死女”的通病,就是一作再作,于是几年后的又一次“作死”而被唐高宗处死,还连累了房玄龄一家被清洗,此处放下不表,单说通奸事件对玄奘的影响。

和尚通奸皇室公主,在长安城影响极其恶劣,人们纷纷质疑僧侣的品行,影响人们对佛教的信任,破坏了玄奘和皇室的关系,作为辩机的师傅,他自然要承担教徒不严的责任。

此后,出于无奈,玄奘努力修复与皇室的关系,多次为皇室成员祈福,包括为武则天生子祈福。

同时辩机的去世,使玄奘缺少一名得力助手,不得不投入更多的精力,夜以继日的翻译佛经,这严重损耗了他的健康。

唐朝借助玄奘抑佛重道,晚年遭受致命一击。佛门清苦,生活不易,玄奘认为自己有责任为僧侣争取生存空间。

公元655年,玄奘上表唐高宗,要求调整佛道名位,惹怒高宗。《大慈恩寺三藏法师传》记载,唐高宗回复:“佛道名位,先朝处分。”当天就拒绝了。

原来,唐朝的国教是道教。李渊颁布《沙汰佛道诏》记载:“浮惰之人,苟避徭役。”意思是:僧侣是懒惰的人,逃避徭役,对国家没有好处,命令还俗。

唐太宗也曾颁布《令道士在僧前诏》,直接划定佛道地位,明确佛教排位在道教之后。

但是,佛教在民间发展日渐崛起,有超越道教的趋势。玄奘归唐引起轰动一幕仍然令李唐皇族记忆犹新。

当初,唐太宗看中德高望重的玄奘,也是为了掌控佛教,防止佛教势力做大,给予什么待遇,修建何种规模的寺庙,这些都要皇族说了算。这才是玄奘的真正价值。

玄奘明白犯了李唐大忌,自己西行19年,没有吃透政策,高估了自己的贡献。

玄奘上表要求去嵩山少林寺静修,再次被驳回,并要求他以后不要再提。

朝廷的决定昭然若揭,玄奘年近60岁,连去一个理想寺院的自由都没有,这已经形同高等级软禁了。

玄奘决定避祸,求往陕北玉华寺翻译《大般若经》,这里是皇家的避暑之地,但远离了权利中心,从此专心翻译佛经。

三年后,玄奘62岁时,因为一次意外摔倒受伤,几日后,就悄然离世了。出殡那天,百万民众自发送葬。

一代高僧功成名就后,结局却如此悲凉,在近似幽禁的环境中生活了19年。

但是,他为中国佛教作出的巨大贡献是不可磨灭的,他一生所翻译的佛经多达一千多卷,其中,他所译的《心经》就在民间广为流传。而他《大唐西域记》更是在世界文化史上留下了独特的一笔,为我国的历史增添了色彩。

唐僧最后是怎么死的?有何记载?

大唐三藏玄奘法师,被后人称为大遍觉,是中国法相唯识宗的初祖。在翻译完六百卷《大般若经》后,于唐高宗麟德元年(公元664)农历二月五日夜半,玄奘法师圆寂于陕西铜川玉华寺,虚岁寿64岁。详细记载请看玄奘法师亲传弟子慧立所写的《大唐大慈恩寺三藏法师传》。

1,玄奘法师圆寂前后玄奘法师晚年在陕北的玉华寺专心翻译《大般若经》。玉华寺是由唐太宗的避暑行宫玉华宫改建而成,冬季气候较冷。

玄奘法师早年西行去印度求法,经过大雪山,受过风寒,落下风疾,回国后曾屡次发病。

玄奘法师在翻译完六百卷《大般若经》后,感觉时日无多。

麟德元年(公元664)正月初一,众弟子请他接着翻译《大宝积经》,也大约有六百卷,玄奘法师只翻译了几行就搁下,没有再接着翻译《大宝积经》。

玄奘说:

此经部轴与《大般若》同,玄奘自量气力不复办此,死期已至,势非赊远。

正月八日,一个高昌国僧人玄觉,梦见有一尊佛像非常高大,忽然崩倒。玄觉非常吃惊,就告诉玄奘法师。玄奘说:不是你的事,这是我谢灭的征兆。

正月初九晚上,玄奘到后房去的时候,迈过一个小沟渠,大概是因为结冰的缘故,就跌倒了,但没有什么大碍,只是腿上擦破了点皮。一连四天,都还可以随意走动。

正月十三日,玄奘就卧病在床。

正月十六日,玄奘无论睁眼闭眼总看到白莲花:

“吾眼前有白莲华,大于槃(盘),鲜净可爱。”

正月二十三日,

“玄奘此毒身深可厌患。所作事毕无宜久住。愿以所修福慧回施有情。共诸有情同生睹史多天(兜率陀天)弥勒内眷属中。奉事慈尊。佛下生时。亦愿随下广作佛事。乃至无上菩提。”

“南无弥勒如来应正等觉,愿与含识速奉慈颜;南无弥勒如来所居内众,愿舍命已必生其中。”

二月五日夜半,

“弟子光(普光)等问。和上(和尚:亲教师)决定得生弥勒内院不。法师报云。得生。言讫喘息渐微。少间神逝。”

玄奘法师信奉弘扬唯识学的弥勒菩萨,最后往生兜率天内院,面见弥勒菩萨。

《西游记》说太上老君也在兜率天炼丹。

2,唐高宗对玄奘法师猜忌多于支持唐朝的皇帝把自己的族谱追溯到老子李耳,唐高宗更倾向于道教,还把老子封为太上玄元皇帝,下圣旨将道教排在佛教前面,“况道先佛后,又何疑焉!”

唐高宗还认为:黄、老,中国之大圣,佛乃西胡之善人。

所以唐高宗自己对玄奘法师比较冷淡,在政治上还警惕形成宗教的一种势力。

但因为武则天崇信佛教,所以唐高宗对玄奘法师时冷时热。

显庆二年(657)年,唐高宗和武则天到洛阳去住,也把玄奘带过去,其实也是一种监视,安排他住在西苑的积翠宫。

在皇宫里面被卫士看守,非常不自在。玄奘曾向唐高宗上表到少林寺翻译佛经,唐高宗不准许。

玄奘在积翠宫继续译经,积劳成疾,这次病得非常严重。积翠宫连医生都没有,玄奘没有请示唐高宗,直接从积翠宫到了洛阳一个寺院,请医生来治疗。

唐高宗非常不高兴。

玄奘只得赶紧上表谢罪。

显庆三年,唐高宗带玄奘回到长安,却把玄奘安排到了新建的西明寺,给了玄奘十个新弟子。而玄奘原来培养的译经人才都在弘福寺和慈恩寺,这导致玄奘无法正常翻译佛经。

再加上唐高宗和武则天开始整肃旧大臣,特别是原来唐太宗留下来的重臣,如长孙无忌、褚遂良等,长孙无忌最终被逼死。

这些大臣多与玄奘关系良好。

一方面为了翻译,一方面为了避祸,玄奘上表请求到非常偏远的陕北玉华寺去,并请派五个卫士把守寺门。

唐高宗看到是偏远之地,就准许了。

本人是沂蓝书院赵月光,主要研究宋史和近现代史,继承章太炎学派唯识史观学说。本文为原创,如果觉得有点意思,敬请点一下关注并点赞。唐僧最后是怎么死的?有何记载?

公元664年,唐玄奘弟子疑惑地问:“大和尚得生弥勒否?”,“得生!”说完,一代高僧唐玄奘圆寂。

在《西游记》里面唐僧取经后成了佛,现实中的唐玄奘圆寂前,说自己能得生弥勒佛的兜率天,结局堪称完美。

玄奘作为唐朝的一代高僧,受到了后世人们的尊重和推颂,其历经磨难孜孜不倦,孤身一人西行取经、归来后手不释卷翻译大量经典、创建了唯识宗等种种事迹,比起其他几位西行的高僧,朱士行、法显、义净、智猛等,无疑他的成就是最高的,

但与其他高僧详尽记录了生活起居,甚至圆寂前的种种事迹,发现人们对唐玄奘的关注,其焦点放在了他西行取经和归来翻译经典上。

人们对唐玄奘取经归来后的经历印象很模糊?甚至不了解唐僧因何圆寂?唐僧想去少林寺归隐却一直无果?圆寂前唐僧见到了什么,让弟子疑惑地发问?

唐僧圆寂公元664年,唐玄奘圆寂后,遗骸被供奉在大慈恩寺翻经院内,唐高宗敬重玄奘德行,御旨厚葬白鹿原,唐玄奘圆寂的消息很快传遍了长安,人们敬慕唐玄奘的德行,百姓都自发地来到纪念唐僧,

下葬的当天,《新唐书》记载,长安500里外,自发给唐玄奘送行的人有百万之众,直到夜间一些唐玄奘的仰慕者,还久久徘徊在墓前,人数多达三万余人。

其后仰慕唐三藏的人依然不少,甚至唐高宗每每站在大明宫前,眺望远处的白鹿原,见到了唐三藏的庐宿墓,依然心生感触和怀念之情,毕竟唐玄奘作为唐高宗的师父,两人是有着一段深厚的情谊。

公元669年,唐高宗决定将唐玄奘迁葬到风景优美的樊川凤栖原北岗,并且在此大兴土木,建造了护国兴教寺庙,同时造塔供奉唐玄奘,至今唐玄奘的舍利塔,依然保存完好,每年都会迎来大批的慕名而来的游客。

可是人们不知道,长安附近并不是他的理想归宿地,他曾经的心愿是远赴嵩山少林寺归隐,但终其一生,这个愿望都无法实现,

最终他选择了玉华寺作为归隐之地,唐玄奘一生中最后的时光,就是在玉华寺渡过,至今陕西铜川玉华寺遗址还保存着许多唐玄奘的遗迹,上世纪50年代,人们在玉华寺遗址,曾经发现脚印碑刻,当时佛教界极为关注,

1999年,玉华寺遗址又出土了另外一块硕大脚印碑刻,这块碑刻上还有残缺铭文。这两块碑刻最终经过专家鉴定,唐玄奘雕刻的佛足脚印,是一件极为珍贵的文物。

除了发现佛足印碑刻,在玉华寺还发现了一尊金刚石座,根据石座上的铭文,断定它的制作年代为贞观五年(公元631年),石座上有玄奘亲笔题记“大唐龙朔、二年三藏、法师玄奘、敬造释迦、佛像供养”等20个字。

同时考古人员,还在玉华寺遗址,找了传说中的“圣渠”。“圣渠”根据历史资料记载,就唐玄奘在公元664年,正是要跨越这条小渠时,忽然跌倒地方。

谁也没想到,走过了万水千山,穿越漫漫黄沙的唐玄奘,就因为这一次摔跤便卧床不起直至圆寂。

在玉华寺唐玄奘总结了一生,特别是在圆寂前的几天,让弟子们取来了译经目录。不顾当时的身体虚弱重新翻译经典目录再校对一次,

认为准确无误后,才放下心来。唐僧圆寂前最为牵挂的,是他主持翻译的最后一部经典,600卷大约有600万字的《大般若经》,至今这部《大般若经》也是佛教经典中最长的一部。

搬入玉华寺后,唐玄奘就深感自己可能时日无多,因此每天都很勤快,希望经历把《大般若经》翻译完,因此他曾经告诫过弟子们,

“玄奘今年六十有五,必当卒命于此伽蓝,经部甚大,每惧不终,人人努力加勤,勿辞劳苦。”

可见唐玄奘当时已经预感到不久将来,自己将圆寂在玉华寺,而唐玄奘的贡献不仅仅是翻译《大般若经》,唐玄奘还翻译出一部只有200字的经典,这就是著名的《般若波罗蜜多心经》

很多人不知道其实《般若波罗蜜多心经》有好几个译本,但是论知名度最高,百姓普及率最广的,就是唐玄奘翻译的版本,可见唐玄奘对于佛教文化传播的贡献,可谓是十分巨大的。

而唐玄奘的人生成就不仅如此,他的人生成就除了译经,还有另外几个。

唐玄奘的人生成就。一:唐僧的学术成就

历史上佛教高僧如恒河沙数,可为何唐玄奘能家喻户晓呢?

其中的主要原因,归功于一部明朝吴承恩编撰的小说《西游记》,作为中国四大名著之一,西游记虽然是一部神话小说,但里面的内容却包罗万象博大精深,由于这是一部小说,因此情节读起来比佛经是简单有趣。

《西游记》其参考的元素之一是唐玄奘编撰的《大唐西域记》。《大唐西域记》是唐玄奘归唐后,将自己取经的过程中所见所闻,记录下来的一部游记。

这本书的内容丰富多彩,对于千年前生活在中原、很少与外国接触的唐朝人来说,唐玄奘在大唐西域记中的记载,为当时的学者和百姓,开启了一个未知的世界。

西域之外大大小小的国家,各种各样的风景和不同的风俗。广袤大地上生活着不同肤色、种族、语言和服饰的人,还有一路上各种神奇和荒诞的传说,以及玄奘本人坎坷的经历。所有这些被唐僧记录在大唐西域记中,因此其吸引力自然是不言而喻

宋元以后,民间出现了大量的依据大唐西域记创作的各种小说和戏曲,到了明朝,吴承恩更是将这些民间演义,汇聚成一部划时代的名著《西游记》。

从西游记被广为传颂开始,唐玄奘=唐僧,基本上唐玄奘的形象就定了下来,而这样导致历史上真实的唐玄奘,其真实的经历却逐渐模糊。

不过,稍微对唐玄奘有过了解的人,都知道留下《大唐西域记》这本巨著,实际上和唐太宗李世民有很大的关系,正是李世民的高瞻远瞩,唐玄奘才在繁重译经工作中,抽出时间来编撰大唐西域记。

后世人对唐玄奘的这部书倍加推崇,特别是这部书的内容,更指导了异邦探寻印证过去的历史,因此这本书即便是千年前编撰的,但是到了至今也被地理,历史,文化专家作为参考文献,

可后世和民间对此书如此的敬重,但唐玄奘本人却并不把《大唐西域记》放在心里。历史记载写这本书的时候,唐玄奘并没有翻译佛经的严谨,反而是“玄奘口述,辩机缀文”而成。

在唐玄奘眼里,佛经的翻译才是严谨和极为重要的,但是在客观和世俗的角度看,《大唐西域记》其价值和意义却非常的重大。

在历史学家,考古学家,地理学家、文化专家眼中,它的重要性无疑比唐玄奘带回来的一大堆佛经重要。

为何专家眼中《大唐西域记》比佛经还重要呢?因为千百年来,虽然有无数的高僧大德西行求法,归来后都留下了自己的游记,但是《大唐西域记》却以知名度高,记载内容丰富,真实性强著称。

特别是近代以来,在南亚考古学中,巴基斯坦、尼泊尔等南亚国家的许多历史文化遗址和一些消失的遗址,都是在《大唐西域记》的指导下挖掘和重现的。

除了南亚大陆在国家,唐玄奘还在取经中,还途经中亚、西亚等地区,接触过当时富庶一时的“西域三十六国”。而《大唐西域记》同样记载了这些西域诸国的风土人情,成为了后世的西域诸国考古和历史主要文献,

《大唐西域记》作为一部具有重要学术价值的文献,让唐玄奘在学术界的地位举足轻重,这反而是他意想不到的。

二:唐玄奘的伟大人格与精神,成为了后世人铭记他的原因。唐玄奘做了三件事,让后人对他是铭记很赞颂。

一:坚定信心西行取经,唐玄奘西行之路的困难,在大唐西域记中有充分的讲述,此处是不多说了,而他能孤身一人克服重重困难,坚定不移的西行取经,就这一点便值得后人敬仰和学习。

二:唐玄奘西行取经,并非为自己的私心,而是为了中原更多百姓,为此他放弃了荣华富贵机会,放弃了在西域国度被供养衣食无忧的日子,这一点任何时代都是难能可贵的,即便时至今日,依然让人敬佩。

三:他学成并没有贪恋在天竺的名誉和地位,不忘初心毅然选择了回到祖国,将自己的所学所得所思所悟,带回了中土。可见他对祖国的至诚至真,而这种的祖国人民的热爱,救苍生于水火的大愿精神,不但感动了唐王李世民,还感动了唐朝的百姓,同样感动了后来的如恒河沙数的僧俗。

四:归国后,唐玄奘大师,埋头翻译了众多经卷,翻译了大量的经典,同时还将中土的道德经等翻译成梵文,不但把佛教文化带入和融入中土,更将东方的优秀文化传播到西方,并且他还创建了为以逻辑和理论见长的唯识宗,教育出一批高僧大德,和无数的翻译人才,可他自己却不贪恋名声和荣华富贵,这等的精神和人格,是后世对他敬仰不已的原因之一。

三:唐玄奘临终异象玄奘大师临终,徒弟问了一句:“大和尚得生弥勒否?”,很多人忽视了这个细节,就是为何这位弟子会这样发问,按照唐玄奘的修行和贡献,这不是很正常的事吗?

其实这和唐玄奘临终的几件异象有关,唐玄奘最后几年是在玉华寺度过,而他圆寂和一次度过一条小溪有关,谁也没想到,历经千山万水,穿越过漫长的戈壁滩的唐玄奘,会在跨过玉华寺的一条溪流时,因为摔了一跤而卧床不起。

这条小溪至今还保存了部分的遗迹,就是至今玉华寺遗址的圣渠,此后唐玄奘告诉了徒弟自己的各种梦想。

“吾眼前有白莲花,大于盘,鲜净可爱。”

又过了不久,他清醒过来后,告诉徒弟们,梦中有许多人,拿着鲜花、宝幢,在美妙的音乐下,驾着一辆金光闪闪的车,来迎接他。当时在梦中,他错愕的自言自语:我有何功劳,能受如此大的供养?

想来后,他将此事告诉了徒弟们,此后在他人手最后的几天,唐玄奘还是不放心经典,不顾身体的虚弱,重新整理了一次自己毕生精力翻译的经典。

在这些都做好后,唐玄奘再无牵挂,在禅堂“吉祥卧”,等待圆寂,到了子夜。徒弟们都坐在堂下等候,一位弟子,问出了最后的疑惑。

“大和尚得生弥勒否?”

“得生!”这两个字说完,唐朝一代高僧唐玄奘闭目圆寂。

为何弟子有如此一问,因为所有的人对唐玄奘是无限的敬仰,作为人师唐玄奘的“得生”,影响非常在大,弟子们也解开了疑惑,这两个字千年来,同样也激励了无数僧俗。

玄奘大师西行,跋山涉水、数次遇险,凭借着顽强的毅力,最终达成了取回了真经,同时不贪恋财富和地位,毅然携带所学归国,归国孜孜不倦的翻译经典,为中华文化留下了一笔不可多得的财富,

玄奘大师其为天下苍生的胸怀和刻苦的精神,其人格魅力深深地折服了千年后的百姓,而他的事迹也激励了后来千万人,人们缅怀唐玄奘功绩,依据大唐西域记创作了名著西游记,正是《西游记》让唐玄奘在众多高僧中脱颖而出,成为了家喻户晓的一代名僧。

唐玄奘的经历告诉我们,要成就一番功业,必须抛却私利,初心不改努力为苍生谋福祉,才是至关重要的。

谨以此文,顶礼大唐三藏法师玄奘

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。