【扯淡碑】上的所谓的「扯淡」跟今天的意思是一样吗?

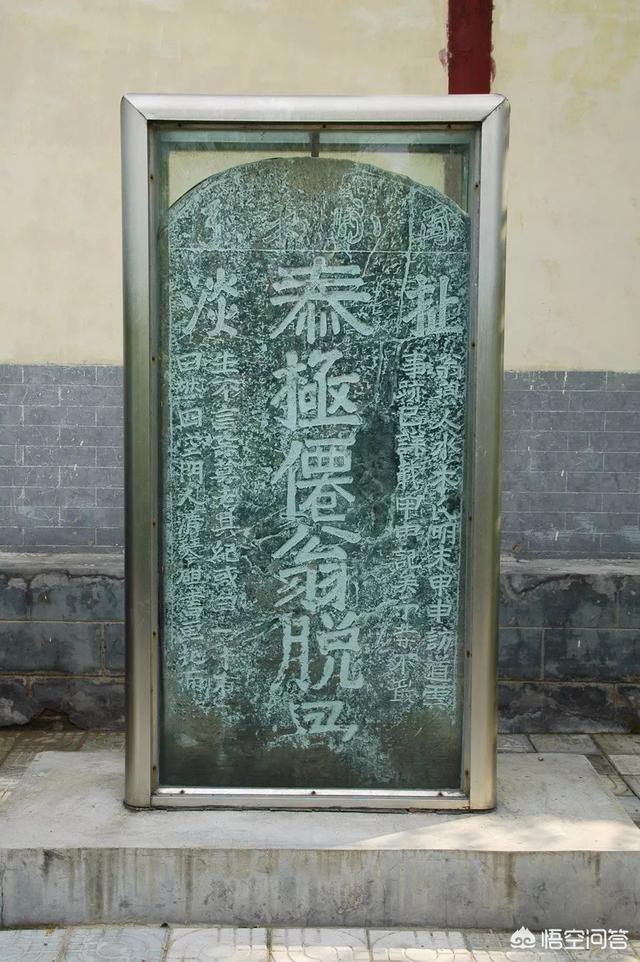

扯淡碑的正面有这么一系列的字:

最上面横着六个字:再不来了,扯淡。(没意思,下辈子不来了!)

中间竖着六个字:太极仙翁脱骨。(我可能已经成仙了!)

最右边竖着一句话:

翁燕人,水木氏,明末甲申年访道云梦山修真,事迹已详载甲申纪矣,余等不敢再赘。

(本人老头子一枚,是燕地之人,名字就不告诉大家了。我在明朝末年跑到云梦山来修仙。由于本人太出名,很多事情已经记录到史册里了,这块碑地方有限,我就不写了。)

最左边也竖一句话:

生不言寿,莫考其纪,或曰一十有二纪,卒曰然,四空门人清,琴棋书画,抱病老人立。

(我多大年,说实话我也给忘了!有人瞎逼逼说我有144岁了,哎!也只能勉强承认了,谁让我谈笑有鸿儒,往来无白丁,而且还长得仙风道骨呢?其实我就是个坏得很的糟老头子!)

扯淡碑的背面还有这么一堆字:

正中间竖着有四个大字:为善最乐。(做好事别提多高兴了!)

右边刻着这一句话:

不负三光不负人不欺鬼神不欺贫。(我谁也不亏欠。)

左边刻着这么一句话:

有人问我修行法只在虚灵自然间。(说实话,修行到最后,我发现修行是骗人的。)

由于这块碑上有“扯淡”二字,所以最近特别火。那么碑文上的扯淡二字,和我们现在说的扯淡二字有什么区别吗?难道都是胡说八道的意思?

其实,要想知道这里的扯淡是什么意思,我们必须要了解这块碑背后的历史,究竟是怎样的。毕竟不同时代,不同地区,扯淡的解释也未必相同。

一、扯淡碑来自于明朝淇县。扯淡碑的地理位置我们都知道,那就是在淇县的摘心台下。这名字听着好瘆人啊,为啥要摘心呢?原来这里是为了纪念商朝比干而修建的,比干不就是被商纣王摘去了心嘛!

扯淡碑出现在这里,一点儿也不奇怪。因为淇县这个地方历史太悠久了,这里的前身便是大名鼎鼎的朝歌,朝歌是商朝的都城!

摘心台下面有一片碑林,其中就包括了扯淡碑。而碑主人其实是明朝人,原来这位老兄是跑到淇县这儿来修仙的。毕竟这地方历史很悠久,具备修仙的条件。

就目前来看,扯淡碑的身世有这么三种说法:

第一种说法:扯淡碑和崇祯皇帝有关系。

有人认为这就是崇祯皇帝的墓碑,其实崇祯压根就没有在煤山自尽,那是替身而已。真正的崇祯跑到了淇县云梦山隐居了起来,所以就有了这么一块碑。

说老实话,这种说法站不住脚跟。毕竟清朝一统天下以后,曾经多次做过人口普查,筛选可疑人等,连崇祯的儿子一家都被抓去做掉了,更别提崇祯本人这个大人物了。所以我觉得挺扯淡的。

第二种说法:扯淡碑和沐英家族有关系。

沐英是朱元璋的义子,也是跟随朱元璋南征北战的大将。在朱元璋登基以后,沐英家族就被安排到了云南,并且世代镇守云南。

在明朝灭亡的时候,沐英的后人们从云南逃了出来,跑到了淇县云梦山居住,打算有机会再恢复明朝大业,结果看样子是没可能了。

这个说法有一点站得住脚,那就是沐字。碑文上写着“水木氏”,岂不就是沐嘛!所以说这样的推测稍微有点合理。

第三种说法:扯淡碑和莫怀古有关。

明末清初的戏曲家李玉,曾经写了一折著名的戏《一捧雪》。这折戏中的主人公莫怀古生活在明朝嘉靖年间。

他们家正常那个了一只宝贝酒杯,这酒杯斟满酒以后,会浮现出一朵朵花球,而且香气扑鼻,所以这酒杯被称为一捧雪。

结果大奸臣严嵩得知后,立马前来索要一捧雪。没办法啊,莫怀古只好偷偷打造了一只长得一模一样的杯子送去了,结果被严嵩给识破了!

在这种情况下,莫怀古的仆人英勇献身,打算替主人莫怀古去死。可惜严嵩再次察觉他们的掉包计。无奈之下莫怀古只好四处逃难,期间他的妻子也自尽了。

悲愤交加的莫怀古逃到了淇县隐居了起来,还做了和尚。他一直在考虑复仇的事情,可怎么都没有办到。

晚年的莫怀古感觉人生潦倒,不光家破人亡,连一捧雪也被人给抢走了。所以才会刻下“扯淡!再不来了!”这六个字。

而且莫怀古的姓,很可能是沐,也是沐英的后人,只是为了隐姓埋名,所以故意更改了姓氏。这么一来一切都解释得通了!相对来说,这说法好像更靠谱。

二、扯淡二字,在古代有多种不同的解释。在我们现代,扯淡二字无非就是胡说八道的意思。可是在这里的扯淡,未必就是这么个意思,因为在古代扯淡有好几种意思。

第一种意思:无聊,没意思。

在明朝戏曲家纪振伦的《三桂联芳记·征途》中,有这么一段话:

思量做这官儿,真个叫做扯淡,一连饿了三日,不尝半口汤饭。

这里的扯淡就是没意思的意思:做这个官实在是太无聊了,连续饿了三天,都没吃上半口汤饭。

第二种意思:闲扯。

清朝孔尚任的《桃花扇·修札》中就有这么一句话:

无事消闲扯淡,就中滋味酸甜。

这里的扯淡就是闲扯的意思:当时明朝亡了,没事儿就坐在一起闲扯,其中滋味自己体会。

第三种意思:淡化。

清末平江不肖生的《留东外史》中,有这么一句话:

你年内回家去一趟,享享家人团聚之乐,每日和亲戚故旧来往,也可扯淡许多心事。

这里的扯淡就是淡化的意思,在家享受天伦之乐,便可以淡化不少烦恼。

第四种意思:胡说八道!

这或许是最常见的一种意思,也是大家比较中意的意思。胡说八道这种解释,不光现代这么用,在古代也有不少类似的用法。

那么你觉得哪种意思更加贴切呢?我认为第一种“无聊,没意思”更加贴切。因为扯淡二字需要跟后面那句“不再来了”联系在一起。

咱们可以解释为:人间走一趟太没意思,下次不来了!

总结:连名字都不肯留下,这个人肯定有难言之隐。那时候正值明朝末年,社会动荡不安。李自成先夺取了天下,42天后,多尔衮又把李自成给赶走了。

在明末清初这种情况下,碑的主人或许想要救国,但是无能为力。扯淡二字中,可能还包含了国仇家恨无法伸张的无奈情绪在里面。连名字都不提,可见这种情绪有多浓厚。

【扯淡碑】上的所谓的「扯淡」跟今天的意思是一样吗?

作为河南人谈谈我对“扯淡碑”的看法。

一句话科学尽头是神学,神仙力不从心,临走前把自己心中所想变成墓志铭,“扯淡,再不来了”便驾着仙鹤西去了。

扯淡+再不来了=失望,非常完美的组合,同时这组“搭档”分开来用是男人们的“专利口号”不同的说法呈现出来的结果大相径庭。

例如分开说:瞎扯淡(河南话)就是胡说、闹着玩等意思,如果组合起来说那就严重了。

古往今来墓碑上刻字有特别重大的意义,例如:功德碑、纪念碑、墓碑…等等。

据说这块墓碑之所以出名,是因为墓志铭上七个有个性的座右铭“扯淡、再不来了”而成为“网红”墓碑。

墓碑的所在地也有特殊的意义,众所周知河南古城特别多,只是经过时代变迁很多都“改名换姓”了。墓碑所在地是河南淇县,看到的朋友可能不熟悉,但它原来的名字就是《封神榜》中大名鼎鼎的商朝首都“朝歌”。

淇县发展至今有很深的文化底蕴,虽然现在只是个小城市,但掩盖不了它曾经的辉煌,墓碑上的云梦山也在淇县境内。

根据墓志铭上面记载时间来看,是明末清初的时间,那个时代还处于封建迷信时代,人人心中有个神。

结合时间、地点、墓志铭来看,我为大家分析关于“扯淡、再不来了”的故事。

说在明末清初年间,国家基本处于乱世状态,各地战乱起义不断。翁燕人水木氏老先生应当地朋友之邀请来到云梦山旅游,顺便和老朋友叙叙旧,再为自己弘扬道家精神用自己能力帮助需要的人,找个临时办事处。

明末甲申访道云梦修真事迹己详载甲申记矣予等不敢再赘翁”

老友之间相处愉快,当地朋友通过聊天知道水木氏老先生想“创业”的想法,就极力挽留,并推荐自己家乡,水木氏仙翁看老又在当地的人脉及声望都很高,当时就心动决定留下来开展工作。

由于水木氏仙翁六根清净、四大皆空,平时清修时候只喜琴棋书画,再就是助人为乐、乐善好施帮助苦难者,顺便弘扬道家精神。

墓碑上刻有:

右刻“不负三光不负人不欺鬼神不欺贫”。左刻“有人问我修行法只在虚灵自然间”。横批:为善最乐但是救苦救难那是一人之力就能完成。古话说:“覆巢之下,安有完卵?”。

水木氏仙翁自知年事已高,力所不能及,就对自己的初心决定失去自信,加上一直麻烦老友心生愧疚,决定放弃慈善事业,从哪里来会哪里去。

同时结合墓志铭上所有文字来看,老人对于自己所在所为无愧于心,但半途而废难免失望,再也不来伤心之地。

相同的历史事件,不同的解读观点。我是微风之语欢迎大家的关注评论,以上是个人观点。

【扯淡碑】上的所谓的「扯淡」跟今天的意思是一样吗?

仅从【扯淡碑】的碑文「明末甲申年(1644年)」之句判断,【扯淡碑】的上限在清代初年,也有题主说的「几百年」:「翁燕人,水木氏,明末甲申年访道云梦山修真,事迹已详载甲申纪矣,余等不敢再赘」清代中原的汉语跟今天的区别不大的,「扯淡」这个俗语其实很早,我所看到扯淡最早见于明代的文献:明代文献《万历野获编》白话小说《西游记》《金瓶梅》都频繁的出现,可见当时这就是一个很普及的俗语:

「扯淡」也是《西游记》中猪八戒的口头禅:从《汉语方言大词典》的记载来看,「扯淡」这个俗语几乎涵盖整个官话区和吴语区,所以,中国北方和南方,都有这个俗语:

引自:《汉语方言大词典》(许保华,1999),页2528所以,如果从碑文刻辞分析,【扯淡碑】的的「扯淡」二字是合情合理的,完全不存在「穿越」。「扯淡」也是明清古人的俗语。-------------------------------------------------

【扯淡碑】并不【扯淡】,而是今天的一些人太扯淡。网上有些文章说这个碑刻刻于「明代」,【扯淡碑】明明有「明末甲申」四个字:

「明末人」知道自己处在「明末」?就算知道,古代皇权社会敢这样写?这不等于造反?

比如:「百度百科第一句就说相传为明代的一块墓碑」这岂不是跟抗日神剧中「同志们,八年抗战开始了」一样滑稽?

网上有些文章里有各种各样的结论,有说里这块碑的主人是崇祯,明末甲申年(1644年)李自成攻破北京的时候,他没有在煤山上吊,秘密跑到中原来修道。

这才是完完全全的「扯淡」。

【扯淡碑】从未出现任何一个正式的历史文献上,仅仅有一些口耳相传,考古信息一无所知,从学术角度来讲,任何下结论都是脑补、臆测。

还有一些研究【扯淡碑】文章尽「扯淡」。

我想在网络上找一些有价值的参考信息,一个都没有,写文章的人没有丝毫「信息可追溯」意识。

有一篇灌水论文提到扯淡碑的近代的历史:「直奉战争、抗日战争、解放战争不曾遭到破坏」等等之类的:

我就想问这个作者,你是怎么知道这些信息的?你是从亲历者嘴里知道的?还是哪个文献看到的?

如果是亲历者,有几个?如果是一个,他是从「直奉战争」一直亲历到「80年代」?是你采访过这个人?这个人是谁?还是别人嘴里转述知道的?

我也不知道地方志有无记载,网络上有篇文章家叫做《專家詳解河南 “扯淡碑”:碑主絕望的悲鳴》指出《朝歌鄉志》有记载,他既没有引用原文,也没有给出章节和出版信息:

我也找不到《朝歌乡志》这本书,可能还没有出版,还不是公域文献。无法核实,线索也断了。

这两篇文章所说的「蛛丝马迹」,都是研究扯淡碑非常重要的信息,文章什么都不交代,写出来干什么?论文发表就是给别人提供参考的。

我不是说作者撒谎,而是我没有办法相信,也无法衡量信息的可靠程度,没办法进一步核实,、进一步研究,参考价值等于0,这跟撒谎是一样的。

现在网络上「天天辟谣」,识别谣言简单的办法就是「追溯信息源」,衡量信息的可靠程度,就能识别百分之九十九的谣言。

比如传教的神棍,总是说什么爱因斯坦相信上帝,科学家有百分七八十相信上帝,这都是通过追溯信息源核实就可以断定真假的东西。

---------------------------------------------------------

所以,若仅仅从碑文做语言学分析,说【扯淡碑】是清代碑刻是合理自洽的,不存在「穿越」。我目前所看到的一些关于【扯淡碑】文章信息,不管是网文还是论文,不具备任何实证价值,下不了任何结论。是不是伪造我也不知道,应该说没有什么伪造的动机,可能性不大。只能说此碑的上限为清初。清初之后的康雍乾三代文字狱很厉害,碑文政治隐喻是不言而喻的,哪个时代刻碑有一定政治风险。

所以,如果不是清初,最有可能在清朝统治比较松懈的嘉庆以后。

有些文章说【扯淡碑】是崇祯刻碑,没有任何证据支持,跟「乾隆吃后赞不绝口」一样是瞎扯淡。历史上很多的以讹传讹、积非成是,都是类似信口开河的「扯淡」文章造成的。【扯淡碑】上的所谓的「扯淡」跟今天的意思是一样吗?

要了解这个问题,先了解一下“扯淡碑”。

“扯淡碑”是河南淇县的一个旅游景点,到淇县旅游的人都会专程去“摘心台”公园去看看“扯淡碑”。

“扯淡碑”原来立在淇县北关八角楼西祖师庙内,84年修复完好迁到“摘心台”公园内。

之所以称之为“扯淡碑”是因为碑的上部刻有一行横字“再不来了”,下面是两个醒目的“扯淡”两字。

这个碑的落款日期为明末甲申,由此可见“扯淡”二字早在明朝就有了,并非现代的专利。

“扯淡碑”的来历均没有记载,我们只能从碑文中寻找蛛丝马迹。咱们解释一下两边的碑文:

翁燕人水木氏明末甲申访道云梦修真,事迹己详载甲申记矣予等不敢再赘翁翻译过来意思是:我是燕人(河北燕国涿州一带的人),沐(水木)氏,1644年到云梦山修道,我的事迹已经记载史册,其他的就别问了。

生不言寿莫老其纪或曰一十有二纪卒,曰然四空门人清琴棋书画抱病老人立翻译过来就是:我生来不讲自己的年龄,也不知道自己多大岁数了。有人说我已经144岁了。然而我回答,我已经四大皆空,成了一个与琴棋书画为伴的抱病老人,特立此碑。

从碑文得之,这是一个涿鹿老人,大约144岁了,姓沐,在云梦山上修仙,早己看破了红尘。(是不是朱元璋的干儿子沐英的后人呢?)

“再不来了扯淡”什么意思呢?这里的“扯淡”和我们常说的“扯淡”有所不同,我们说的“扯淡”是指闲扯、胡说、犯贫等意思,“扯淡碑”的扯淡有纠缠、争抢的意思。

结合碑文就是说:“我再不来参与争名夺势相互厮杀了”。表现了沐氏与世无争厌世的态度。(也就是说再不来和你们争抢功名利禄了)。

文/秉烛读春秋

【扯淡碑】上的所谓的「扯淡」跟今天的意思是一样吗?

扯淡碑,仙翁,己经成就了四大皆空了。不在来了,他己经明白世界是虚妄,不是真有,覌地,无我,覌水无我,覌火无我,观风无我,覌四大无我,覌五阴无我,覌色无我,覌大地沉碎,娘生色身,不是我,他大彻大悟了,世上一切都虚妄,功明利益,没有的只是心射出影象前尘,他看破了红尘,世上的一切都是假相,什么功名都是扯淡,从此在不来世间。

【扯淡碑】上的所谓的「扯淡」跟今天的意思是一样吗?

世界之大,无奇不有,历史上还真有一块“扯淡碑”,这块碑上书“扯淡”两个大字,中间写着“泰极仙翁脱骨”,搞笑的是碑额上还写着“再不来了”,这块碑是真实存在的,相传这块碑是明代的,很多网友纷纷猜测,难道是今天的人穿越过去写的?

这块碑真的是后人穿越过去写的吗?其实“扯淡”这个词在明清的俗语里是有的,没有出现在官方正史里,但是出现在了当时的小说里,比如猪八戒就常用“扯淡”二字,看这意思,和今天说的扯淡的意思也差不多,如下图:

说明当时只有扯淡二字的,这块碑上写“扯淡”二字也是和当时的俗语相符合的,并不是今天的人穿越过去书写的。

这块碑真的是明代的吗?很多人判断这块碑是明代的,其实是不准确的,他们的主要依据是碑文上写着“明末甲申访道”,这种写法其实是不合理的,如果这真是明代的人,他们是不敢写“明末”的,这不等于是造反吗?他既然敢这样写,说明明朝已经灭亡了,这块碑大致的年代应该在清代初年。

虽然名字叫扯淡碑,但并不扯淡,因为在文字狱兴盛的清代敢这样写,作者也一定是一位汉子。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。