李白晚年过得很悲惨,这与他的性格有关吗?

李白晚年过得的确惨,可是他年轻的时候过得好啊!不光是好,而且是相当好!可以说李白过了很多普通人一辈子都不可能过上的好日子。

李白年轻的时候,家里甭提多有钱了,他老爹李客是大富商,以至于小时候的李白,把月亮看成了白玉盘。普通人家的孩子只会说“小时不识月,呼作大烧饼”,可是李白却能说出“小时不识月,呼作白玉盘”。这就是差距,是不是有点何不食肉糜的感觉?

由于家庭条件过分优越,所以李白压根就不知道钱有多珍贵。长大以后到处撒钱,游山玩水,交友喝酒,小日子甭提多潇洒了。

一、李白的前半段人生,让人羡慕嫉妒恨。第一,无缘高考,挥霍金钱。

“天生我材必有用,千金散尽还复来。”这气魄一般人能有吗?李白就有。要想有这样的气魄,首先你得有千金才行。

李白少年时期,长期在外面浪,把家里的钱挥霍一空。他老爹也不敢说什么,为啥?因为家庭出身的关系,使得李白这样的大才子,居然不能参加高考。

还有天理吗?没办法,李客的户籍存在明显问题,现在你考公务员,还得查三代,更别提封建时代考科举做官了。由于查不清楚李客的来历,再加上李客商人的身份比较低下,所以李白也就无缘唐朝高考了。

考不了进士,少年的李白是充满怨恨的,所以他恨透了家里的这些钱。一番挥霍以后,家里的老本都被他给花光了。

第二,入赘豪门,继续挥霍金钱。

没钱花了咋整?李白有的是办法,他选择入赘豪门。这没啥好丢人的,因为李白入赘的可不是一般人家。

他第一次入赘的是许家。他媳妇儿许氏正是唐朝宰相许圉师的孙女。有这么一层关系在,许氏的家庭条件肯定差不了。李白拿着老许家的钱,可以继续游山玩水。

许氏去世以后,李白手里又没什么钱花了,于是他又给自己寻了第二门亲事,再次入赘豪门。这回入赘的豪门依旧不简单,他的第二任媳妇儿宗氏,是唐朝宰相宗楚客的孙女。

好家伙!尽挑宰相的孙女下手,难怪李白不愁没钱花。入赘相府岂能缺钱?哪怕宗楚客已经在唐隆政变中被诛灭了,可他们家的经济状况差不了!

第三,四处交友,还在挥霍金钱。

整天花家里的钱,又不知道赚点钱带回家里,李白这心里也挺不是滋味。所以李白又给自己找了一个好出路,那就是薅朋友们的羊毛。

李白薅羊毛是很有职业道德的,因为他不会紧着一只羊薅,而是大家伙轮流来。毕竟李白为人豪爽,朋友又多,被这么个大才子薅个一两次又算得了什么呢?

比如说在《将进酒》中,有这么一段:

五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

这里的五花马千金裘都被李白给卖了换酒喝了,你以为李白卖的是自己的吗?当然不是!那是朋友的,如果是自己的,他的酒可能就醒了,或许会提醒朋友一声:喝酒不骑马,骑马不喝酒。

李白到孟浩然家蹭饭吃,刚到他家门口,就高声朗诵自己刚给孟浩然写的一首诗:

吾爱孟夫子,风流天下闻。红颜弃轩冕,白首卧松云。

醉月频中圣,迷花不事君。高山安可仰,徒此揖清芬。

孟浩然听了以后,发现自己一下子成了孟夫子了。立刻泪眼花花地就把李白给接进去喝酒吃饭了。你说这事儿整的,来就来吧,还送什么诗啊!

李白到商州太守裴公那儿吃饭,张口就来了这么一句:

裴公有仙标,拔俗数千丈。

你说说谁能顶得住?夸裴公有仙人的特征也就算了,还说他比凡夫俗子高明数千丈,李白的嘴,骗人的鬼啊!

李白跑韩朝宗那儿混饭吃,说出来的话就更让人舒服了:

生不用封万户侯,但愿一识韩荆州。

这句话把韩朝宗治得死死的,谁听了这话都要请李白多吃两顿才行。后来金庸老爷子凭借这句话在《鹿鼎记》里换了个版本:平生不见陈近南,便称英雄也枉然。

所以说,李白年轻的时候压根不缺钱,这么多朋友听了他的赞美,二话不说就把钱袋子交给他随便花了。

二、李白长期在做宰相梦。李白这个人,说到底就是一个非常不务实的人。可能在很多人眼里,这句话有损诗仙在他们心目中的形象,可这是事实。

当初他通过玉真公主的关系,好不容易在唐玄宗身边找了一个御用诗人的工作。虽说工资不高,养活一大家子也没什么问题,何况还是个铁饭碗呢?

结果李白倒好,他整天跑唐玄宗那儿问:老大,啥时候给我个宰相干干?

唐玄宗瞪大双眼看着李白:这货不是写诗写疯了吧?

最终因为没能得到宰相之位,李白心里老大不高兴地就要辞职了。没想到唐玄宗还准奏了,给了他一笔钱,让他麻溜地滚蛋。

你说大好工作不做,非要想着一步登天的事情,李白咋可能照顾得了家人们呢?失去工作,这社保也断了,养老保险没交齐,这也是李白晚年生活悲惨的原因之一。所以说大家伙儿们,养老还得靠养老保险啊!

安史之乱以后,李白一大家子也处于颠沛流离之中。结果他还想着自己的宰相梦,明知道唐肃宗李亨已经在灵武登基了,李白居然还跑到永王李璘那儿,为他的东巡唱赞歌。

结果倒好,永王李璘兵败被诛,李白也就这么莫名其妙地下了大牢。要不是高适这帮朋友们鼎力相救,李白的小命就算是交代在牢里了。

总结:李白的晚年虽然凄凉,却依旧浪漫。出狱以后的李白,身上有了污点,年纪又大了,你说去哪儿找工作会有人要你?因此李白索性就不找工作了!吃老本不行,再吃点朋友的怎么了?

李白先到江夏,找到了老朋友良宰正,在他这里混了一段时间饭。此后李白又光着两个口袋,跟朋友贾至一起泛舟洞庭湖,期间食宿费用,当然是贾至负责了。

不久以后,李白又跑宣城、金陵等地,去找老朋友们玩了足足两年。这日子过得可谓是很爽很浪漫。

一直到60多岁的时候,李白才折腾不动了。而朋友们日子似乎也不太好过,李白也不愿意再打扰大家了。就跑族叔李阳冰这儿混饭吃了。

李阳冰当时担任当涂县令,管李白的饭还是问题不大的。可是李白的结局却浪漫的要死,他一边喝酒,一边划着一条小船去河里捞月,结果扑通一声,诗仙李白结束了自己浪漫的一生。

参考资料:《旧唐书》、《新唐书》

李白晚年过得很悲惨,这与他的性格有关吗?

李白字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。李白被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”。

他的晚年生活很凄惨,这一点与他的遭遇有关,和他的性格也有很大关系。性格决定命运,李白一生坎坷,仕途不顺,也和他的性格有很大关系。

有才华的人都有几分傲气,李白也不例外,这为他日后的坎坷经历瞒下隐患。我们先来看一下李白早期的经历,还是很顺利的。如果他好好把握,即使不能官居要职,衣食无忧也是毫无问题的。

李白文武双全,对音律也很有研究,琴弹得也不错。他的祖籍甘肃天水,据说他是唐室后裔。他虽然没有参加科举考试,但是却通过婚姻改变了自己的命运。

在古代,改变人生的方式一个是科举考试,另外一个便是婚姻。李白的第一任妻子是宰相许圉师的孙女,他的第二任妻子则是宰相宗楚客的孙女。

如此一来,李白因为岳父的关系,成功跻身上流社会,得到贵族的喜爱。李白的才华很快便被唐玄宗发现,并受到赏识。

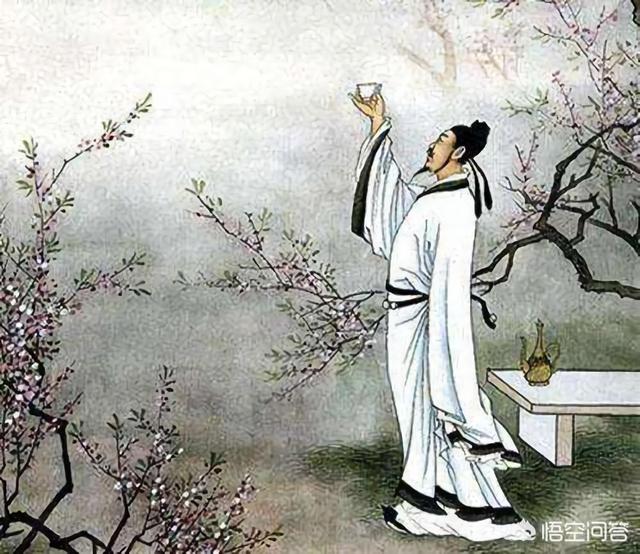

史书记载李白:少有逸才,志气宏放,飘然有超世之心。年轻的李白曾在徂徠山隐居,每日与好友对酒当歌,纵情山水,以诗交流,洒脱豪爽。

据说,第一次见到李白的贺知章,便对他赞不绝口,非常欣赏。称其为天上的谪仙。文如其人,李白的诗,和他一样,洒脱自如、飘逸瑰丽。他的诗歌富含浪漫主义色彩,比喻奇特、让人过目不忘。

他笔下的瀑布:飞流直下三千尺,疑是银河落九天。看似夸张,却形象地写出庐山瀑布的气势和特色。他擅长五绝、七绝,乐府、歌行的写作出神入化,到了挥洒自如的境界。他笔下的诗词,风格变化如洛神舞动的衣裙,摇曳生姿,气质非凡。

李白从小学习剑术,因为他聪颖好学,书中说他剑术通达,可见李白悟性极高,对剑术能很快融会贯通。据说,他的剑术之高明,仅次于当时有名的裴旻。《全唐诗》李白诗中“剑”字共出现了107次,足以证明李白对剑术的喜爱,融入身心。他的梦想,或许就是做一名仗剑走天涯的侠客。

这样一位全才,理应受到国家重视,为国家做出贡献。莫急,人才都是要经历一番磨练的。很快,机遇便降临在李白身上。

公元742年,42岁的李白,他写的诗得到玉真公主和贺知章的称赞。经他们引荐,玄宗得以看到李白的诗词。玄宗是一位多才的多才多艺的皇上,爱读书,喜欢诗词,精通音律。玄宗非常欣赏李白的才华,于是召他进宫。

玄宗有欣赏、重视李白呢?据史书记载,玄宗降辇步迎,“以七宝床赐食于前,亲手调羹”。对于皇上提出的问题,李白对答如流。玄宗欣赏他的才华,于是令其供奉翰林。

此后,43岁的李白,入职翰林院。玄宗每遇到宴请宾客或者外出游览,都会让李白跟随左右,让李白随时赋诗。试想,竞争激烈的官场,对于皇上的宠信,非常敏感。如日中天的李白,很快便遭到同僚的羡慕,以及随之而来的嫉恨。

如果李白对自己的处境有一个清醒的认识,为人低调一些,处事圆滑一点,他的人生,也许会是另一番景象。不过,真是那样的话,又不是真实的李白了。

公元743年,玄宗让李白作《宫中行乐词》,并赐给他赐宫锦袍。暮春时节,兴庆池牡丹盛开,国色天香。李白奉昭作诗《清平调》。别人求之不得的工作,李白渐渐失去了耐心,心生厌倦。

李白的志向不在于此,他想报国,想做一番事业,而不是整日陪着皇上花前月下,吟诗作赋。李白内心深处,追求自由。他不喜欢被禁锢,于是他开始纵酒,麻醉自己。他与贺知章等人结“酒中人仙”之游,玄宗呼之不朝。

很多人都赞扬李白不事权贵,但是,这难道不是失职吗?在其位谋其职,理所应当。我们来看诗仙怎么做的?尝奉诏醉中起草诏书,引足令高力士脱靴,宫中人恨之,谗谤于玄宗,玄宗疏之。

斗酒诗百篇也就罢了,醉中写诏书,这也太大意了吧?高力士是什么人啊?李白如此轻慢他,能有好结果吗?那些虎视眈眈的官员早就急不可耐,盼着李白被皇上冷落呢。

很快,李白便被玄宗冷落、疏远。没有了工作,便没有了经济来源。后半生的生活怎么办呢?

李白在安史之乱中站错队,为晚年的悲剧命运埋下伏笔。公元744年的夏天,44岁的李白离开京城,来到东都洛阳。在这里,他认识了杜甫,也认识了高适。这三位大诗人,最终成为好朋友。

公元755年,安史之乱爆发,李白与妻子宗氏一道南奔避难。几经辗转,李白投奔永王。在永王军营,作组诗《永王东巡歌》,抒发了建功报国情怀。

后来,永王擅自引兵东巡,被征剿,最后兵败。在浔阳,李白不可避免地被捕入狱。所幸他的好友宋若思、崔涣,四处奔波,将他营救出来。

此后,李白成为宋若思的幕僚,很受重视。假如,李白审时度势,安心地写文书,有一份稳定的工作维持生活。有时间呢,游览山水、相约几个好友,一起作诗。或者在月下弹琴、练剑,像孟浩然一样过恬淡的田园生活,也未尝不可。

偏偏李白不死心。你看,拥有的时候不知道珍惜,失去了便后悔,这是每个人都有的特点。即使是才艺过人的诗仙,也不例外。受到宋若思礼遇的李白,渐渐忘了伤痛。他以宋若思的名义再次向朝廷推荐,希望再度能得到朝廷的任用。

结果呢,李白因为参加永王东巡,被判罪,流放夜郎。而当时,46岁的杜甫从贼营逃出,被肃宗授予授右拾遗的官职。很多人对于高适帮助杜甫,不帮李白,对高适的做法不满。

试想,李白参加叛军,高适救他,不是与皇上作对吗?那样做岂不是更害了李白?高适的才华不及李白和杜甫,但是他情商高,跟对了人,仕途顺利。想当年,李白名满天下的时候,高适还寂寂无名。如今,两个人命运的反转,怎不令人感慨?

公元759年,朝廷因关中遭遇大旱,宣布大赦,规定死者从流,流以下完全赦免。李白经过长期的辗转流离,终于获得了自由。李白惊喜的心情,在这首诗中得以体现。

因为李白的好朋友良宰正在江夏做太守,他便在那儿逗留了一段时间。然后,他又和老朋友贾至同游洞庭湖,怀古思今。761年,已是花甲老人的李白,因为生病,身体状况越来越不好,他决定返回金陵,不再漂泊。

早发白帝城 李白 〔唐代〕

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

因为李白的好朋友良宰正在江夏做太守,他便在那儿逗留了一段时间。然后,他又和老朋友贾至同游洞庭湖,怀古思今。761年,已是花甲老人的李白,因为生病,身体状况越来越不好,他决定返回金陵,不再漂泊。

在金陵,没有收入来源的李白生活非常窘迫。无奈之下,他只能投奔自己的族叔李阳冰。762年,李白病重,他把自己写的一首《临终歌》,亲手交给李阳冰,离开人世。

临终歌 李白 〔唐代〕

大鹏飞兮振八裔,中天摧兮力不济。馀风激兮万世,游扶桑兮挂左袂。后人得之传此,仲尼亡兮谁为出涕。

对于李白的死因,《旧唐书》说“以饮酒过度,醉死于宣城”,还有一种说法是溺水而亡。一代诗仙,一生坎坷,流放夜郎,被赦免不久便与世长辞,令人惋惜,也让人深思。

其实,李白晚年生活的凄惨,一生的坎坷,都源于他恃才傲物的性格,对外界缺乏客观的认识,对自己的定位也不够准确。用通俗的话讲,他的情商与他的智商不匹配,才是悲剧的根源。

李白晚年过得很悲惨,这与他的性格有关吗?

“李花怒放一树白”冠盖满京华,斯人独憔悴。

三十岁李白作《行路难三首》, 寄寓功业难求之意。即便是在职场困境中无法找到出路,李白依然乐观,“长风破浪会有时 ,直挂云帆济沧海”、“且乐生前一 杯酒,何须身后千载名?”

然而李白又在《蜀道难》中流露出了自己的沮丧:“锦城虽云乐 ,不如早还家。

蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟!”是不是像极了职场中怀才不遇的菜鸟?

“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名……五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。”

一生渴望的是“功成名遂身退”,也就是说,他既追求世俗体验的最大化,也追求精神体验的最大化。这种两极的撕扯,让他的诗歌显现出非常大的张力。

他看不透自己,也看不懂政治朝廷,他对万古称羡的诗才不屑一顾,偏偏要去追逐一个此生都无法实现的梦想。

一言舜的“禅让”与死亡应是政治斗争失败的结果,一言朝堂上的冠缨之辈皆是豺狼。

情感激昂,言辞凄切,可见他对政治中的人性黑暗的角落是有多么的痛恨与憎恶。

他把这完全归结于当时的玄宗被奸佞小人蒙蔽双眼,以至囚鸾宠鸡,朝堂昏暗。

安史之乱爆发,李白投在永王幕下,随军队东下。但那时唐肃宗已经即位,永王的行为是叛乱,当永王被杀,李白也成为反贼,被流放夜郎。

这时李白已56岁,他身败名裂,朋友们纷纷回避,李白也几乎精神崩溃。杜甫当时描述李白的情形:“世人皆欲杀!”

玄宗爱其才,或虑乘醉出入省中。不能不言温室树,恐掇后患,惜而遂之。

他满心觉得,自己是鸾凤,是白雪,是离骚里的松柏、香兰,如何能沾惹一丝污点或尘埃,与那些人都“不一样”。

然而,不是时代的黑暗,也不是那些人本性邪恶;而是,政治的本来面目就是这样残酷的,是不讲道德、无关善恶、吃人不见光、杀人不见血的。

权力的倾轧中人性是愈渐稀薄的,而高度中央集权时代君贵臣贱的封建制度对一个人的人格异化只会更甚,不是“豺狼”,不是“禽兽”,根本难以在那样的环境里竞争存活。

若真孤高自许,便学五柳先生,干脆弃世南山,安身自然;

若真想成就一番伟业,便放下身段,挣开束缚,在滚滚俗尘里搏他个翻云覆雨。

李白想不明白这一点,两边都做不到,放不下,便一直挣扎于“在朝的李白想在野,在野的李白想在朝”的无解矛盾与个人理想永不可实现的痛苦之中。

更绝望的是,退一万步讲,就算有一天开窍了,愿意俯身就世了,他也根本不是那种能做出一番功业的人才。

李白完全可以参照现今键盘侠政治局,他比键盘侠强的就是诗才无敌;

他比键盘侠菜的地方,就是键盘侠不管有没有能力,起码键盘侠还能觉得酗酒误事是个丑事,会遮掩一下;

而李白当做荣耀来夸,恨不得每个人都知道他整天饮酒作乐。

李白向往彼岸,却随着心意鼓弄着风帆,无论和风丽日还是狂浪滔天,都能沉醉在当下的欢喜、悲伤,过后依然充满着希望。

李白晚年过得很悲惨,这与他的性格有关吗?

导语:如果要评选一位在中国知名度最高的诗人,那一定非李白莫属。特别是那首《静夜思》,用“家喻户晓、妇孺皆知”来形容一点也不为过。李白是公认的浪漫主义诗人,他的诗歌雄奇飘逸,想象丰富,意境奇妙,俊逸清新,富有浪漫主义精神。因此被诗人贺知章称为“谪仙人”。虽然李白的诗歌浪漫飘逸,但李白的晚年却非常不幸,满满的曲折与坎坷。

历史上真正的李白是什么样的人呢?李白终其一生,对自己的家世绝口不提,身世极其隐晦,甚至于李白的父亲“李克”这个名字,还是李白死后,才出现在他的碑文上。

现在通常来说,认为李白的父亲李克是一位商人,也就是说李白的家庭并不缺钱,非常富裕,这也是李白在青年时期可以每日挥金如土的原因。

唐朝有明文规定,犯过法的人和从商的人及其后代都不能参加唐朝的科举,如果李白偷偷地参加科举,一旦被发现就会被死刑处理。

也正是因为李白出身于一户商人家中,他的理想就绝对不可能实现,李白这辈子都想打破这个束缚,所以不惜挥金如土也要打通关系。

年少时的李白曾隐居在大匡山的大明寺中学习,20岁的时候,李白有了建功立业的理想,于是写了一首《大猎赋》希望能被举荐,但是没有人看好李白。李白一个商人人家出身的孩子,既没有权势也没有功名,想要实现自己的理想只能选择打通关系,这挥金如土的性格一方面是自己的性情,另一方面也可能和打理关系维护人脉相关。

在这段时间里,唐朝宰相被贬,迁任益州(成都),不管是李白父亲的建议还是李白自己想的,李白最后还是去了成都找到了被贬的唐朝宰相苏颋。

苏颋也曾赞扬过李白,但其实他也不太看好李白,而是鼓励他继续读书。但是在这个时期,王维已经中了进士,任太乐丞。

这次自荐失败后,李白一直在游山玩水,从峨眉到渝州,能去的地方都去了,年轻时的李白意气风发,敢闯敢拼,也是为了自己的理想某一条出路。

在渝州的时候,李白拜见了渝州太守李邕,但是李邕看到李白这么年轻还高谈阔论、不拘小节,这让李邕非常不满,于是就让下属宇文少府负责接待。

李白看到宇文少府这么热情得接待他,非常高兴,于是就有了《酬宇文少府见赠桃竹书筒》。而对于李邕的白眼,年轻的李白自然非常不服气,于是就有了著名的《上李邕》。

“莫欺少年穷”这句诗虽然出自《儒林外史》,但是可以追溯到《上李邕》中的“丈夫未可轻年少”。

这种社交方式自然少不了花钱,而李白也不缺钱,所以就以挥金如土的方式维系着人际关系。但是在上层人士的眼里,以这种方式维持关系的李白非常不受待见,并且因为李白的商人家庭背景更是多了一份厌恶。

这之后李白就一直在读书,一直到他24岁这年。24岁这个年纪放到现代来说,也已经有不少人大学毕业有了一定的社会经历。对于唐朝古代来说,就是名副其实的家里蹲,啃老族。

于是李白终于按耐不住,打算仗剑天涯,辞亲远游。李白这次决定走出四川,去别的地方耍耍。

等到第二年5月份,李白就已经到达了荆州。路上遇到司马承祯(道教上清派茅山宗第十二代宗师),司马承祯夸赞李白“有仙风道骨,可与神游八极之表”,这一说可不得了,李白自己也是有点膨胀,陆陆续续写了《大鹏赋》、《古风·北溟有巨鱼》等诗句,以鲲鹏自比。

但是在玩到洞庭湖的时候,幼时的好友吴指南病故,后来据推测,这个人应该是李白青年时玩得最好的朋友,根据李白写的诗来看,不排除这个人是李白的发小。

李白出门时带了三十多万,仅仅这一年,就已经全部花光了,也是由于李白的身上没有多少钱了,导致吴指南只能草草下葬,在数年之后才迁坟。

根据古代的继承制,李白虽然有从商家庭做支撑,但是李白的家族并非只有他一个人,李白很可能由其他的兄弟姐妹,以李白这挥金如土的性格,即使一开始家里愿意支持李白,但在看清李白这么多年仍然一无是处后,很快就改变了态度,不愿意再支持李白了。

根据李白后来一贫如洗的境地来看,这是非常有可能的。

李白在埋葬吴指南之后,依然没有回家,这之后李白游历南京、苏州、杭州等地,在扬州仅仅呆了一年不到便一贫如洗,活不下去了。

虽然李白游山玩水、爱好喝酒,但是他每到一个地方,都会去拜访达官显贵,为自己的仕途谋求出路,在拜访达官显贵的时候免不了需要用到钱来打点关系,当然这仅仅是猜测,李白的钱大多都是接济各个地方的贫穷人家慢慢消耗掉的。

只是纵然李白用了这么多钱来打点关系,他每一次去拜访别人基本上都被人以各种各样的理由拒绝,最后不得以将情感寄托在山水风景上。

李白晚年过得很悲惨,这是与他的性格有关吗?天宝十四年(公元755年),李白55岁,这一年唐朝发生了安史之乱。强盛的大唐正处在风雨飘摇之中,很多人的人生因为这场叛乱被改变。比如杨玉环,比如王维,比如李隆基,当然也包括李白。天宝十五年(公元756年)六月,唐玄宗逃往蜀地。中途,唐玄宗任命第十六子永王李璘为山南东路、岭南、黔中、江南西路四道节度使,江陵郡大都督,坐镇江陵。七月,李亨在灵武登基称帝,是为唐肃宗,遥尊唐玄宗为太上皇。永王李璘到达江陵后,招募数万勇士为兵,任意补设郎官、御史等官职,打算趁乱割据,占领金陵称帝。李白就是在这个时期受永王邀请进入他的幕府。在李璘手下,李白写了《永王东巡歌》为李璘称帝造势。至德二年(公元757年)李璘兵败被杀。李白被抓。虽然李白的很多熟人都站出来为他求情,他也写诗向肃宗表忠心,但仍旧被判流放夜郎。这一年他五十七岁。乾元二年(公元759年),朝廷因关中遭遇大旱,宣布大赦,李白也在赦免当中。经过几年的辗转漂流,李白终于获得了自由。这一年他六十岁。但是,他并没有过上安定的生活。遇赦后他穷困潦倒,一直靠朋友、熟人的接济过日子,经常往返于宣城、金陵两地。

上元二年(公元761年),六十一岁的李白因病返回金陵,生活相当窘迫,不得已只好投奔了当时在当涂做县令的族叔李阳冰。上元三年 (公元762年),李白病重,自知康复无望,便在病榻上把尚未整理完的手稿交给了李阳冰,之后便与世长辞,终年六十二岁。李阳冰在《太白草堂集序》中写道:“阳冰试弦歌于当涂,公(李白)疾亟,草稿万卷,手集未修,枕上授简,俾为序。”一个写了很多很多满是浪漫色彩诗歌的诗人,晚年却过得如此凄凉,毫无浪漫可言。这让我想到我非常喜欢的演员、去年去世的罗宾·威廉姆斯,一个专门给观众带来欢笑的人却长期受到郁郁症的困扰,最终自杀身亡。也许人们觉得命运对李白实在太不公平,便有人给他编了一段非常浪漫、传奇的经历,告诉人们李白其实不是病死,而是“捉月”而死。话说李白在当涂县的时候,有一个晚上,喝酒之后,泛舟江上,只见一轮皎洁的明月倒映在平静的江面上。李白以为月亮从天上掉了下来,异常惊喜。便从小舟上纵身跳进江中,想要捉住月亮。诗仙李白因此溺水身亡。还有人专门建造了一座“捉月台”来纪年这位伟大的诗人。李白爱酒,曾在诗中写道“烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百”,又说“举杯邀明月,对影成三人”。这则传说,倒也符合他的性格和日常习惯。传说虽然美好,但现实毕竟是残酷的。

总结:理想是丰满的,现实是骨感的,这句话放在李白身上再合适不过,李白可以为了理想,为了朋友在仅仅一年的时间内就将三十余万金钱散尽。

相信如果真的可以穿越回古代,恐怕会争抢着和李白做朋友,豪气仗义,帅气多金,但是如果从此以后李白就一分钱没有,过着穷困潦倒的日子呢?除去后人给他的诗仙称号,又有几个人能同甘共苦呢?

李白晚年过得很悲惨,这与他的性格有关吗?

称号有关,晚年还白的,人家就不相信了!

李白晚年过得很悲惨,这与他的性格有关吗?

酒后病身药难医,行动筋衰脚无力,老年名气无人问,落差心情更难熬。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。