土木堡之变瓦剌大败明军,但为何事后瓦剌却迅速四分五裂?

大厦从来都是从内部先崩塌的。

拆过房子或者看人家拆房子的朋友一定都知道,靠蛮力在外面使劲儿,是很麻烦的一件事儿。要想房子快点塌,还得把内部的几个关键砖头给拿掉才行。

明朝和北元其实都明白这个道理,所以他们一直在玩这一个套路。当初蒙古太师也先,带着大军南下以后,明英宗朱祁镇这个愣头青,非要去试一试人家的剑锋利否,结果被人家灭了20万大军,连朱祁镇本人都被抓走了。

但是就算是这样,明朝还是完好无缺,为啥?因为大厦不会轻易地从外部被攻破。也先两手一摊:白忙乎了?

不白忙!也先多鸡贼啊,他发现于谦扶植了另外一位皇帝朱祁钰上台,两虎相争必有一伤的道理谁都明白。于是乎等到朱祁钰在明朝混出了一点威信以后,啪的一声!给你天上掉下个朱祁镇,看你们哥俩咋整!

所以说大明王朝的臣子们在一年半以后,面临着两种选择,要么支持朱祁钰,要么支持朱祁镇。最初大家都支持朱祁钰,毕竟朱祁镇给大明玩残了,可是后来苗头越来越不对劲了。因为朱祁钰没儿子!而且身体还不好,这么下去大位早晚还得传到朱祁镇这一脉上来。

你看这事儿闹的!于是乎7年以后,大臣们又跑来帮助朱祁镇发动了夺门之变,夺取了大位。几经易主,兄弟相残,大明朝元气大伤有没有?也先的目的差一丢丢就达到了。

可惜就在大明朝乱哄哄的时候,北元内部也没好到哪儿去。原来也先也是自身难保啊!你会用这一招,难道我大明朝就不会?嘿嘿!

一、放大也先和脱脱不花的矛盾。北元到了北方以后,再次体现出了游牧时期的本色,那就是不稳定。不光住的地方不稳定,就连政权更迭也不稳定。

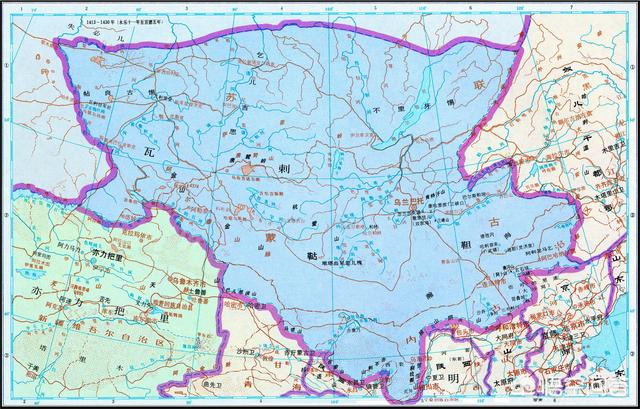

当时北元主要分成了鞑靼、瓦剌和兀良哈这三大集团。其中兀良哈就是咱们熟悉的朵颜三卫,至于鞑靼和瓦剌,那麻烦可就多了。

原本鞑靼在东边,瓦剌在西边,大家井水不犯河水,可是黄金家族偏偏把大家搞在一起。在一起以后自然就热闹起来了。

鞑靼的贵族是成吉思汗的直系后裔,专门产蒙古大汗的集团。而瓦剌实力强劲,当时专门产蒙古太师。所以这两个集团常常掐架。

当时在瓦剌领袖脱欢的支持下,鞑靼领袖脱脱不花成为了蒙古大汗,于是乎双方暂时保持了稳定。大有团结起来一起南下的趋势。

这事儿明朝能答应吗?当然不能啊!所以给他们制造摩擦,就难免了。脱欢死后,他儿子也先成为了瓦剌首领,同时也成为了北元的新一任太师。

那个时候北元也算是臣服于明朝了,所以明朝就得给他们赏钱,这好像是惯例。明朝一边将也先封为敬顺王,一边又在赏赐的时候,特地给脱脱不花多一些。

这下子也先不高兴了,啥情况?瞧不起我是吧?于是乎也先和脱脱不花的矛盾就这么爆发了。

1449年,土木堡之战爆发,明英宗朱祁镇被俘虏。但是到了1452年,也先就跟脱脱不花开撕了。尤其是在商量立皇太子的事情时,矛盾爆发了。

也先打算立自己的外甥,也就是他姐姐给脱脱不花的生的儿子,可脱脱不花却不愿意让也先继续霸权下去,所以不愿意这么干。就这样,双方大打出手,结果也先以蒙古大汗的位置作为诱饵,引诱脱脱不花的弟弟阿噶多尔济背叛了自己的哥哥,最终脱脱不花战败被杀。

二、也先的野心膨胀,黄金家族惨遭屠戮。阿噶多尔济背叛了自己的老哥脱脱不花,一蹦一跳地继承了蒙古大汗的汗位,也就是新任北元皇帝。

这个时候正值景泰三年,也就是说明朝在算计也先的同时,也先也在这个时候给明朝寄回去一颗重磅炸弹,那就是朱祁镇。

不过明朝的这个矛盾7年以后才爆发,而也先自己这边的矛盾已经近在眼前了。阿噶多尔济成了大汗以后,立刻发现自己上当了,为啥?因为自己啥权力都没有,大权都在也先手里。

这下子阿噶多尔济包括脱脱不花的旧部们都不服气了,于是乎一场政变近在眼前。也先也闻到了味道,所以打算先下手为强。

在1453年,也就是景泰四年,也先宰掉了阿噶多尔济,顺带着把黄金家族的贵族后裔赶尽杀绝。从而自立成为了蒙古的新一任大汗。

也先不是黄金家族的后裔,却强行想要成为蒙古大汗。这事儿瓦剌人没意见,可鞑靼人和兀良哈人却十分反感。这么一来,也先的大位根本就坐不长。

三、也先被杀,瓦剌土崩瓦解。明朝靠武力,是很难扳倒瓦剌的,但是明朝此时已经不需要出手了。自从也先对黄金家族下手以后,杀机就已经逐渐浮出水面了。

1455年,也就是景泰六年,也先当上蒙古大汗的第三个年头,瓦剌贵族阿剌知院看老大也先做了大汗,所以就跟也先索要太师的位子坐坐。

结果也先不仅没有给阿剌知院太师之位,反而鸩杀了阿剌知院的俩儿子。双方矛盾彻底爆发,那就带着兄弟们开打吧!于是乎也先就这么被阿剌知院给击败并杀掉了。

阿剌知院还没来得及统一整个瓦剌,被压迫已久的鞑靼人发现了时机,于是在孛来的带领下,鞑靼人又跑来击败瓦剌大军,灭了阿剌知院。

自此孛来将脱脱不花的幼子马可古儿吉思重新立为蒙古大汗,才稍微暂停了蒙古各部落内部的斗争。可是孛来作为太师,和也先一样专权,这又为蒙古贵族内部的斗争埋下了伏笔。

这里只谈瓦剌,也先被杀了以后,瓦剌部落走向衰败。他的俩儿子分别统领了一个部族,将瓦剌一分为二。大儿子博罗纳哈勒统领杜尔伯特部,小儿子阿失帖木儿统领准噶尔部。

作为瓦剌的分支,准噶尔部在清朝,也是相当牛掰的一个存在。噶尔丹多次叫板康熙,差点成为了和康熙分庭抗礼的人物。

总结:明朝的民族政策就是分化。明朝对关外的众多民族力量,所采取的策略只有一个,那就是分化。他们懒得花时间和精力去管辖这些集团力量。

要是愿意管,早在朱元璋或者朱棣的时候,就已经可以对他们下手了。明朝宁愿他们自己治理自己,但是又不能看着他们统一起来走向强大。

所以明朝初年,北元被明朝分裂成为瓦剌、鞑靼、兀良哈等部落,明朝后期,女真一度有强大的趋势,明朝对他们也采取分化政策,让建州女真、海西女真、叶赫女真等各大部落互相制衡。

不能说这种政策不成功,只不过这种分化,真没有统一管辖来得香。只要给他们合理的政策,人家干嘛非要跟你动刀动枪呢?

参考资料:《明史》

土木堡之变瓦剌大败明军,但为何事后瓦剌却迅速四分五裂?

瓦剌在土木堡大胜明军,几乎消灭了明朝的最精锐的主力部队。虽说后来在北京保卫战中,瓦剌没能把北京攻下来,但是他们的损失也不算多,受到的冲击也不算大。如果继续和明朝作战,打败明朝也不是不可能。照理说,既然瓦剌给予了明朝很大的冲击,而他们自身受到的损失并不大,那么,他们的势力就应该达到了极盛,他们也应该会从此崛起,变得非常强大。历史上因为与一个大国之间的战争打胜后,变得强大起来的例子并不在少数。可是为什么,瓦剌反而在不久后就四分五裂。明朝不用打他,瓦剌就已经对明朝不构成什么威胁了呢?

(土木堡之变)

其实,这正是应了一句话,敌人再强大都是打不败自己的,能够打败自己的,只有自己。怎么理解这句话呢?

土木堡之战之所以能够爆发,本身就是瓦剌内部权力失衡的一种表现。

作为一个少数民族政权,本来掌权的,应该是他们的大汗脱脱不花。但是他们的太师也先(相当于宰相),当时权力却很大,掌控了瓦剌的军政大权。这就使得瓦剌内部形成了两个中心,这两个中心,就算不惹明朝,他们自家迟早也会打一仗。只不过,这是他们把明朝扯进去了。

为什么会把明朝扯进来呢?

当时,瓦剌是明朝的藩属国,明朝自然每年都要给瓦剌赏赐。

一般的赏赐,也就是赏赐给瓦剌的首领。其他朝中大臣,当然也会有,但不会很多,更不能和赏赐首领一样。要是一样,那就是在干涉别国内政了。所以,明朝只认一个首领脱脱不花。因为脱脱不花是大汗,这也是很正常的事情。

但是,他们的太师也先就不满了。也先觉得他也是瓦剌的首领,他也应该获得赏赐,而且赏赐不能低于脱脱不花。明朝怎么会当这样的冤大头呢?所以就拒绝了。而这样做,而因此引起了也先的不满,觉得明朝没有把他放在眼里,因此才挑衅明朝。

(朱祁镇)

刚刚上台不久的明英宗朱祁镇,如何能够容忍也先的挑衅!因此就率军攻打也先。但是,朱祁镇在军事上没有做好充分准备,最终被也先在土木部打败,明英宗也成了也先的俘虏。

明英宗被俘虏,也先自然占得先机。他觉得已经可以与明朝叫板了,因此才率军打到了北京城下。

其实,就算也先在北京城下遭受了挫折,他也并没有受到太大的打击。如果他继续与明朝周旋,那么瓦剌很有可能就会成为第二个金国,攻下北京城,逼迫明朝统治者往南逃,明朝也就成了第二个北宋。

直到这时候,明朝才醒悟过来。明白自己的策略是什么,直到不能一味地和瓦剌作战,这不是一个好办法。最好的办法,就是利用瓦剌内部的矛盾,让他们自己斗起来。

事实上,如果明朝一开始就采用这个办法,而不是率军去和瓦剌作战,明朝也不会遭到那么大的损失。好在明朝“亡羊补牢”,他们醒悟过来,明白只有让瓦剌内部闹起来,才是打败瓦剌最好的办法。

(也先)

所以明朝也就极力和脱脱不花联系,一副要扶持脱脱不花,从两边夹攻也先的样子。也先当然也就看出了危机,如果让脱脱不花和明朝夹攻自己,那么自己就会死无葬身之地。所以,也先把明英宗放了回来,和明朝讲和,带领军队回去,集中对付脱脱不花。

由于也先的实力实在太强大了,因此他很快就把脱脱不花杀掉。也因此,也先就成了新的瓦剌大汗。

但是,也先这种通过政变获得的权力,显然是不牢固的。因为你杀掉了别人,也就激起了别人心中的仇恨,别人自然也要报复你。所以,也先虽然在国内采取白色恐怖,排斥异己,杀了不少反对者。但是他激起的仇恨更大,想杀他的人更多。最终,也先也就在这样一种情况下,被政敌谋杀。

也先被杀,也先的手下当然不满。而这时候,瓦剌内部已经没有了像也先这样的强势人物,不可能像也先这样统一瓦剌。再加上瓦剌曾经征服过周边的少数民族,他们趁瓦剌内斗的机会,趁机崛起,骚扰瓦剌的边关。由此,瓦剌的势力变得越来越弱,从此一蹶不振,内部分化严重,对明朝再也构不成什么威胁了。

还是那一句话,能够打败自己的,唯有自己。

(参考资料:《明史》等)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。