梅殷不是忠君爱主的高尚人士吗?为何坐拥40万大军,却不发一兵一卒援救建文帝?

建文三年十二月,梅殷以驸马的身份,被朱允炆派遣到淮安,负责在这里抵挡燕军南下。同样是建文三年年底,南京方面有人向朱棣告密,说南京空虚。

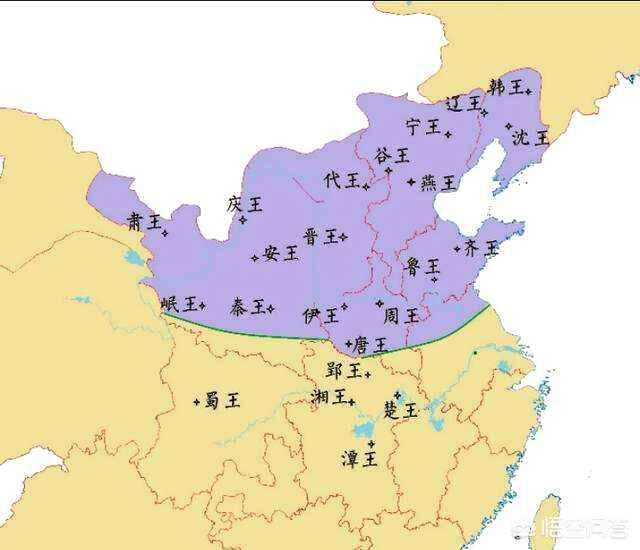

因此不少传言就这么出来,认为梅殷带走了相当多的精锐镇守淮安,甚至有人表示,足有40万兵马。其实兵马数量绝对是子虚乌有的事情。

为啥?因为梅殷的身份太复杂,换句话说,应该是朱棣和朱允炆的身份比较复杂。这本来就是叔侄俩争夺天下,梅殷不光是朱允炆的姑父,更是朱棣的妹婿。

因此朱允炆不能百分之百信任梅殷,在南京空虚的情况下,让梅殷带走40万大军?除非朱允炆脑子被驴给踢了。

所以说我们可以断定,梅殷带走40万大军,纯属子虚乌有的事情。梅殷在淮安的确有不少兵马,但是应该属于他本人在当地招募的比较多。朱允炆是绝对不会那么信任梅殷的。那么朱棣在攻打南京的时候,梅殷在干嘛呢?

一、朱棣绕道扬州,这是梅殷所没有预料到的。建文三年年底,靖难之役已经到了如火如荼的关键时刻。朱允炆的中央军虽然总是吃败仗,但是人家兵源是源源不断的。

因此朱棣在山东虽然夺取了不少城池,却在后期又被朱允炆的人马给收复了。而朱棣这边的本钱是越来越小,战损比较大。

这个时候的朱棣,便想要通过取巧的方式夺取南京城。横在南京城北边的正是镇守在淮安的梅殷。因此朱棣希望兵不血刃地借道淮安,直奔南京。

朱棣假借给太祖朱元璋进香的名义,希望梅殷能让条路。结果梅殷一口拒绝,并且搬出了朱元璋的遗命来吓唬朱棣。

朱棣大怒,索性撕破脸皮,再次派遣使者去劝说梅殷投靠自己。梅殷也就不打马虎眼了,把使者的鼻子和耳朵都给割了,让使者留个嘴巴告诉朱棣,什么叫做君臣大义。

燕兵破何福军,执诸将平安等,遣使假道于殷,以进香为名。殷答曰:“进香,皇考有禁,不遵者为不孝。”王大怒,复书言:“今兴兵诛君侧恶,天命有归,非人所能阻。”殷割使者耳鼻纵之,曰:“留汝口为殿下言君臣大义。”王为气沮。---《明史》

朱棣算是彻底明白了,自己的这个妹夫,压根不可能投靠自己了。于是他就改变了方针,从扬州这边直接攻打南京。等于就是跨过了淮安。

梅殷不是什么正儿八经的武将,只是老朱家的亲戚罢了。所以他只顾着加固淮安地区的防御,压根就没预料到朱棣能够从扬州这边进攻南京。

二、朱棣太快,而梅殷也没接到命令。朱棣是建文四年四月份第一次向梅殷借道,可是在建文四年六月份,朱棣就攻下了南京。可见朱棣这步伐是魔鬼的步伐,那速度是相当快啊。

从梅殷获悉朱棣绕道扬州,到朱棣攻下南京,可能只有不到一个月的时间。你觉得梅殷能想到这一点吗?当然不能。

所以梅殷压根就没有从防御状态调整为出击状态,这对老将来说,可能很容易。可是对梅殷来说,却是一件十分困难的事情。

此外,再加上当时的梅殷并没有收到任何勤王的命令,如果带着兵马直奔南京而来,谁知道梅殷的目的是什么呢?

是为了勤王,还是为了帮助朱棣?到时候是说不清楚的。如果朱允炆在梅殷到达之前,就击败了朱棣,那么梅殷怎么都洗脱不了自己有投靠朱棣的嫌疑。

自从朱棣发动靖难之役以后,明朝对地方上的封疆大吏,擅自调动兵马就非常敏感了。没有皇帝的诏令,轻易调动兵马,基本就是死路一条的操作。南明时期,唐王朱聿键在没有诏令的情况下,带着1000人马北上勤王,结果导致崇祯将他囚禁了7年之久。

梅殷不是傻瓜,他需要得到朱允炆的诏令才能出手,而且在他的概念中,南京城固若金汤,应该没那么快被攻破,等到诏令也就几天时间而已。

可是没想到李景隆和谷王朱橞却发动了金川门之变,主动打开了城门放朱棣进来。结果造成朱允炆引火自焚的局面。

梅殷没有等来朱允炆勤王的诏令,却等来了朱允炆葬身火海的消息和妻子的血书。宁国公主咬破手指给梅殷写了一封劝降书,最终迫使梅殷投降了朱棣。

三、梅殷的悲剧,在于他啥都想兼顾。梅殷投降朱棣,主要有两个方面的原因。一方面得知朱允炆已经死了,梅殷失去了效忠的对象,另一方面,为了保全自己留在南京的家人,当时宁国公主和他们的两个儿子都在南京。

可是梅殷在投降的时候,却还表现出一副桀骜不驯的态度,这就比较奇怪了。你都投降了,还有啥不服气的呢?

朱棣笑呵呵地拍着梅殷的肩膀说:驸马辛苦了啊!

梅殷冷冷一笑,表示:有劳无功罢了。

其实这段对话相当尴尬,朱棣是在嘲讽梅殷曾经帮助朱允炆对抗自己,现在却要投降自己。而梅殷却依旧以建文帝旧臣自居的态度来说了这句话。

王即帝位,殷尚拥兵淮上,帝迫公主啮血为书投殷。殷得书恸哭,乃还京。既入见,帝迎劳曰:“驸马劳苦。”殷曰:“劳而无功耳。”帝默然。---《明史》

由此可见梅殷并不是真心实意要投降朱棣,而且后来梅殷总是发牢骚,对朱棣表示不满。而朱棣也总是派人去梅殷家偷窥梅殷的一举一动,还不小心被梅殷给发现了。

从此两个人的关系就这么恶化了,我就不能理解了,你要是想向建文帝效忠,那就应该带着淮安的兵马杀回来。否则就得老老实实给朱棣做马仔,这种两面兼顾的事情,做了对谁都没有好处。

因此梅殷在一次上朝的途中,就被前军都督佥事谭深、锦衣卫指挥赵曦给挤得掉下了桥,活活淹死了。你说可悲不?我觉得不可悲,这都是梅殷咎由自取造成的。

总结:梅殷手里的兵权不足以扭转局面。从梅殷后来的态度来看,他的实力绝对不足以扭转战局。为啥?因为朱棣攻占南京的时候,梅殷啥动作都没有。

除非梅殷和李景隆一样,也想投靠朱棣,否则在朱允炆殉难以后,梅殷最起码是要反抗一下的。原因只有一个,甭说40万人马,可能他手里连4万人马都没有。

连扬州都那么快被攻破,可见淮安的兵马也不会多到哪里去。那么建文帝的兵马都去哪儿了呢?当时朱允炆认为主战场在山东,毕竟朱棣多次在山东和建文帝的人马叫板,结果没想到朱棣突然绕道杀来了扬州。

参考资料:《明史》

梅殷不是忠君爱主的高尚人士吗?为何坐拥40万大军,却不发一兵一卒援救建文帝?

建文四年五月,淮安城内,驻守在这里的驸马梅殷接见了朱棣的使者。

使者呈上朱棣的书信,信中说,朱棣想到祖陵敬香,打算从淮安过去。

当时,朱棣的靖难之师,绕过山东一路南下,势如破竹,意欲直捣京师南京。朱棣来信的目的,梅殷很清楚,就是想试探他的态度。

梅殷,是朱元璋小女儿宁国公主的驸马,朱元璋很欣赏他,临终时还曾秘密嘱托梅殷好生辅佐太孙朱允炆。

不过,从亲缘关系上讲,梅殷算是朱棣的妹夫,所以并不在朱允炆信任名单的第一梯队里。直到建文三年冬,朱棣再次出兵南下时,才派梅殷镇守淮安,但是在梅殷心里是效忠建文帝朱允炆的。

既然朱棣装模作样的说要进香,梅殷便搬出了太祖遗命,“进香,皇考有禁,不遵者为不孝。”

朱棣大怒,心想这个梅殷,敬酒不吃吃罚酒,给个台阶不知道下,再次回信说,他出兵是为了清君侧,正义之师不是人力可以阻挡的。

结果这次梅殷干脆把使者的耳朵和鼻子割了下来,还带话说:“留下你的嘴,好好告诉告诉朱棣,什么叫君臣大义!”

此刻的梅殷,信念很坚定。

不过,朱棣的脚步并没有停止,改道扬州,不到一个月就到了南京城下,谷王和李景隆大开金川门迎朱棣进城,皇宫火起,朱允炆失踪。

等到梅殷再次见到朱棣的使臣时,朱棣已经即皇帝位了。

淮安距离南京不到200公里,这么长时间,忠君爱主的梅殷为什么不率兵救援?

先不用埋怨梅殷,同样的200年后,李自成进攻北京,也用了一个多月的时间,当时大明可倚仗的只有山海关外的吴三桂。

那时,吴三桂也没有马上率兵勤王,崇祯皇帝磨磨蹭蹭的拖了将近一个月才下旨封吴三桂为平西伯,火速进京。吴三桂这才动身,不过那时的局势已经不是吴三桂可以挽回的了。

同样的,梅殷压根没有接到旨意,怎么能随意率兵救援,这是大罪。况且梅殷也不是朱允炆最信任的人,擅自出兵,还有可能被认为别有用心。

说梅殷有40万大军,也禁不起推敲。试想梅殷被任命为淮安总兵官的时候,京卫已经快被打没了,朱允炆哪儿还有精锐给梅殷,梅殷在淮安的兵马多数都是他招募的民兵。没经过训练的民兵,守城还行,救援就不可能了。

所以,梅殷是既没有旨意,也没有实力出兵救援。

得知建文帝朱允炆已死的消息,梅殷痛哭不已。朱棣的使臣还带来了宁国公主的血书,面对亲情的召唤,梅殷的投降充满了无奈与不甘,感慨道,“君亡我亡,君生我生,我先暂且忍耐吧。”

这里只能称赞梅殷一句,“真性情”,怎么想就怎么说。和当初割掉朱棣使者耳鼻的做法一样,不管不顾。

如果说突然听到这样的消息,心情悲痛,口不择言还算情有可原。但既然已经决定投降了还别别扭扭的,只能说明梅殷这个人太矫情了,不识时务。

朱棣听说梅殷回京了,丝毫不介意他曾经让自己没脸的行为,亲自出迎问候:“驸马辛苦了!”

哪知别扭的梅殷自嘲了一句,“有劳无功罢了。”当时就把朱棣怼没声了。

既然不愿意承认朱棣,就应该表现得坚决一点,不能既舍不得老婆孩子,又不愿意接受现实。给朱棣甩脸算什么本事呢。

跟梅殷有相似经历的魏国公徐辉祖就非常硬气。这位朱棣的大舅哥从始至终都支持朱允炆,同样碍于与朱棣有亲的缘故,徐辉祖也没得到朱允炆的重用,但是徐辉祖的忠心并没有因此减少一丝一毫。

即使朱棣登基,徐辉祖也不愿意拥戴朱棣,就在家中祠堂一待。只不过他有御赐的免死铁券在手,朱棣拿他毫无办法,只能终身禁闭。但是徐辉祖保全了他的忠心,值得敬佩。

梅殷这种矫情还钻了牛角尖不出来了,时不时的会表达一些抱怨和不满的情绪状态,自然免不了朱棣要派人多观察他的举动。梅殷发现朱棣监视他,更加不待见朱棣了。

永乐三年,朱棣的心腹谭深、赵曦会错了主子的心意,在一次上朝路上,二人联手将梅殷挤下桥,梅殷掉进水里淹死了。

宁国公主得知驸马淹死,找朱棣理论。朱棣即刻将谭深、赵曦二人抓来对质,没想到二人大呼求救,“这分明是皇上您的意思啊!”

朱棣气急,不想出来背锅,命人打掉了二人的牙齿,杀掉了。

梅殷的死不能说跟朱棣一点关系都没有。一个整天叽叽歪歪的驸马,虽然没犯什么大罪,难免朱棣心里不痛快,偶尔不经意间表露出来,被有心人看到,就替主分忧了。

梅殷要是懂得祸从口出这个道理就不会落得这样的结局了。

梅殷不是忠君爱主的高尚人士吗?为何坐拥40万大军,却不发一兵一卒援救建文帝?

感谢邀请。

梅殷最终溺水而死,终究是不是朱棣干的,终究很难说。但是梅殷这么忠心于建文的人,最终却没有完成勤王,实在让人费解。仔细想来,或者可以从这几个方面说道说道。

朱棣本身实力并不强大,数次南攻都无功而返。朱棣从建文元年七月开始了自己的“靖难之役”。说起来都是泪呀,这位明成祖,起兵之时只有八百亲兵,占据地盘也只有一个小小的北京燕王府。虽然他最终成功打败了自己的侄子,当上了皇帝,但是在起兵之后的那些日子,其实过的并不舒心。朱棣自己都说,我自从起兵以来,占据的城池始终只有北平等三个城市,多次发动南征都无功而返呀。说起这句话的时候,朱棣估计对自己反叛举动肠子都悔青了。说明什么?还是实力弱呗。所以自始至终,建文帝君臣都没有想过朱棣有打过长江的那一天。

朱棣向周围扩展过没有呢?当然扩展过了。刚起兵他就拿下了居庸关,先后打败了耿炳文、李景隆、平安、盛庸等人,兵临济南城下。看起来这时候济南以北都是朱棣的地盘了,可是朱棣在济南城下受挫,带领大军返回北京之后,这些刚被占领的地盘迅速就被中央军攻打回来了。只能说朱棣的兵实在太少,能够独当一面的将领也不多,所以导致难以分兵,分兵之后也难以与动辄几十万的中央军抗衡。

梅殷被安排在淮安,更多的是支援前线,防守本地。建文三年十二月,梅殷被建文帝派到了淮安防守。到了建文四年四月,朱棣再次带兵南下。为了防守并消耗朱棣,建文帝这边派出平安等人守卫济宁,盛庸守卫淮上,梅殷继续守卫淮安,这条线路正好是属于京杭大运河的南线。甚至一度派出建文帝并不信任的徐辉祖狙击朱棣于淮河岸边。此时看来,梅殷所在的淮安可谓大后方,结合江淮一带自古渔米之乡的地位,以及淮安正好卡在淮河水系和长江水系的水路要道上,梅殷更多的是要统筹各地粮饷,支援盛庸等人。

但是形式急转直下,建文四年四月中下旬才刚刚大败一场的朱棣没有像往常一样退回北京,而是掉头南下,吃掉淮河守兵,建文四年五月便打下了扬州。这时候建文才正式下发诏书,号召全国动员,勤王南京。从诏书发出到到达淮安,可是也得一个星期的。于是梅殷马上开始了准备工作。等到他再次接到消息时,已经是朱棣当了皇帝,他的妻子血书让他投降的招降信了。同时期另外一波被派出去勤王的黄子橙,此时也还没个人影呢。

可想而知,梅殷非但不是不忠心,而且是非常忠心的一位大臣。到了南京的梅殷还非常郁闷的跟朱棣说,可惜没赶上趟,不然要好好收拾你。本来应该我先死,然后才轮得上建文帝的。现在我来了,皇帝却已经死了,郁闷呀。

所以梅殷就一直很跟朱棣闹别扭,各种成心让他不痛快,朱棣多次被气的恨不得拿刀砍了自己这个妹夫。

梅殷在建文的班组里并不受重用。建文帝当太子那会,就是个好学生,乖宝宝。他的周围都是黄子橙这样一肚子文章的书生。所以建文帝自始至终坚持的,便是用这些毫无实际工作经验的书呆子。于是梅殷这样有着丰富从政经验和知识能力的人,只好排在最多第二梯队了。最终甚至被派到京城之外的淮安,可见梅殷虽然在朱元璋去世时受到重托,可惜没受建文帝朱允炆的重视。

惜乎梅殷之死,竟然是溺毙梅殷在朱棣当皇帝之后,其实还活了好几年。可惜这人天天骂朱棣,于是有一天,大家一起去找朱棣开会的路上,经过一座桥,被锦衣卫指挥赵曦两等人“不小心”挤到河里,淹死了。而惹了事的两位军官随即被朱棣派人抓了起来,砍头了事。

梅殷不是忠君爱主的高尚人士吗?为何坐拥40万大军,却不发一兵一卒援救建文帝?

据《明史》记载,梅殷为汝南侯梅思祖之子,出身王侯之家,且能文能武,出谋划策、骑马射箭样样精通。因此能够成为朱元璋的女婿。

当然朱元璋对于自己能有这么一个优秀的女婿,自是相当的满意,就普通在一堆沙子中捡到了一块宝,对于梅殷这个女婿朱元璋也是非常看重,数次委以重任。

朱元璋更是在临终之时,把梅殷叫了过来,让他以后多帮衬朱允炆,也就是说梅殷成为了朱元璋的托孤大臣。

朱允炆登基后,朱棣发动“靖难之役”,为了拱卫京师,梅殷被朱允炆派遣到了淮安抵御朱棣。

很快朱棣便把歪主意打到了梅殷的身上,以进京为太祖(朱元璋)上香为名,跟梅殷借道淮安。当然梅殷心里清楚的知道这是朱棣的计谋,就以“朱元璋严禁藩王进京上香,不遵者不孝”为由拒绝了朱棣。并割掉了朱棣使者的鼻子和耳朵,其实这便是明确告诉朱棣休想从淮安借道。

朱棣无奈,只能绕道淮安并以奇袭的方式,攻破了南京城,坐上了皇帝的位置。

而这期间镇守淮安的梅殷坐拥几十万大军,却迟迟不出兵勤王,这是为何呢?其实这里面的原因主要是已经来不及了。梅殷镇守淮安的目的便是不让朱棣通过淮安,以达到拱卫京师的目的,所以当朱棣从淮安撤退时,梅殷的任务可以说已经完成了,京师也安全了,只是他万万没想到朱棣会绕道直奔南京。

其次朱棣在攻下南京后,逼迫宁国公主(梅殷之妻)给梅殷写了一封血书。其实这里就很明白了,朱棣给梅殷传达一个消息,你老婆孩子都在我手上,你自己看着办吧。宁国公主作为朱棣的妹妹自然不会有事,但是孩子呢?梅殷没得选择!

故,梅殷虽有几十万大军,而不去勤王主要有两个愿意。其一是根本来不及去救朱允炆,其二是朱棣以宁国公主胁迫,且此时再发兵勤王为时已晚,反正天下还是老朱家的天下。

梅殷到了南京以后,也因为自己没能及时识破朱棣的计谋,错过了勤王的最佳时机,眼睁睁地看着朱棣篡权夺位,心中有愧而整日郁郁寡欢。

后来梅殷也死在了朱棣的算计之下,也算得到了最后的解脱,只是无颜在对太祖之灵。

梅殷不是忠君爱主的高尚人士吗?为何坐拥40万大军,却不发一兵一卒援救建文帝?

梅殷是朱元璋的女婿,娶了朱元璋的女儿宁国公主,朱元璋也是看重这个女婿的。朱元璋临终前也是托付梅殷辅助朱允炆,可以说是托孤重臣了,可是在朱棣靖难攻打南京时,手下40万兵力的梅殷却不去救,看着南京城被攻破,是懦弱怕死,还是等待机会东山再起,这一切都让人难以琢磨。

说梅殷懦弱怕死好像也不符合他的性格,当时朱棣靖难向南京进发时,刚好梅殷驻守淮安,挡着朱棣的道了,朱棣就以上香的理由向梅殷借道攻打南京。梅殷严词拒绝了,还把朱棣的使者的耳朵和鼻子割掉了,让使者回去告诉朱棣谨守君臣大义,不要做乱臣贼子!朱棣面对梅殷的强硬也是很愤怒,可朱棣不敢打梅殷,毕竟梅殷有40万大军,因此朱棣只好绕过淮安,经过扬州进军南京。当朱棣兵临南京城下时,直到两个月后攻破南京,在这期间,梅殷都没有派一兵一卒去救朱允炆,这就让人奇怪了,难道梅殷真是胆小怕事,或者隔岸观火,来个鹬蚌相争渔人得利吗?

按当时的情况,梅殷应该不会胆小怕死,当初朱棣借道时,他就强硬拒绝了,不像是贪生怕死的人,至于朱棣包围南京时,不派兵去救,应该不是隔岸观火坐收渔利,因为梅殷作为托孤重臣又是朱元璋的女婿,和朱允炆就是利益的共同体,朱允炆不倒,他就不倒,朱允炆死了,他也不会有好处。如果朱棣赢了,朱棣也不会放过梅殷,梅殷不会有什么好下场,在利益的权衡下,显然帮朱允炆要划算得多啦,至于想坐收渔利那就很不可能了,朱棣和朱允炆肯定会决出胜负,不会给你渔利的机会。所以梅殷不是不去救,而是他没有预料事情发展的太快了,南京居然两个月就被攻破了,想救也来不及啦!梅殷作为武将,很清楚朱棣靖难打的朝廷军队落花流水,可见朱棣的军队是强悍的,虽说自己有40万军队,可手下的兵没有朱棣那么强悍,和朱棣硬拼是下策。因此梅殷的打算是,让朱棣去攻打南京,等南京久攻不下,朱棣军队疲惫不堪时,自己才出兵,那时灭掉朱棣就是好时机了!在梅殷眼里,南京可是坚城厚壁,城内有军队,何况各路援军聚集南京城,依靠城墙防守抵抗朱棣的大军一年半载的肯定不成问题,只要朱棣久攻不下,时间越久对朱允炆就越有利,毕竟朱棣劳师远征,后勤就跟不上,以梅殷的判断,南京坚守个一年半载的实在不是什么难题,只要南京拖住朱棣,那么梅殷就可以从容布置,调兵遣将,当朱棣人困马乏时,梅殷立刻出兵攻打朱棣,到时干掉朱棣就省事多了,梅殷正是这个打算。

没想到事情出乎意料,朝廷出了个叛徒李景隆,李景隆这个内奸,其实早已经和朱棣暗中勾结了,李景隆主动打开南京城门,放朱棣的军队进入南京,南京城就这样被攻破了,就用了两个月而已。就是李景隆的叛变,打乱了梅殷筹划,他没想到事情会变成这个样子,变化太快,自己想救也来不及啦!最后还是救不了朱允炆呢,朱棣做了皇帝后,让宁国公主写了一封血书,告诉梅殷要去到南京向朱棣投降,否则没有好果子吃。梅殷从使者那里知道朱允炆死掉的消息后,明白大势已去,大局已定,自己只能去南京俯首称臣了!当然梅殷到了南京没有给朱棣好脸色看,朱棣也想除掉梅殷,在永乐三年,朱棣指使锦衣卫指挥使把上朝途中的梅殷活活的溺死了,这就是梅殷的最后结局!

梅殷不是忠君爱主的高尚人士吗?为何坐拥40万大军,却不发一兵一卒援救建文帝?

梅殷是朱元璋的女婿,宁国公主的驸马。在朱元璋众多女婿中,梅殷是他最看中的女婿,曾评价他为:“精通经史,堪为儒宗。”,甚至临终前对他委以重任,让他辅佐好建文帝。可惜,最终他手握大军,却没能力保建文帝,这其中有怎么样的内情呢?

梅殷的先辈是明朝的开国功臣,洪武十一年去了宁国公主,任驸马都尉。因为朱元璋的喜爱,梅殷的官场之路走得十分顺畅,得到官员们的尊重。甚至于,在朱元璋十分担心朱允炆登基后遇到藩王的麻烦,还特意密诏梅殷辅佐。

但,在靖难之役中,梅殷虽然拒绝朱棣军队从他驻地借道,但他也未曾切断其后路,帮助朱允炆,阿浅是这么认为的:

确实一开始他遵从朱元璋密诏,到达淮安后,很认真的准备防御相关事项。可随着靖难之役的推进,他发现朱棣势如破竹,而朱允炆的军队却在节节败退。权衡之下,他给自己留了一线退路:拒绝让朱棣军队经过,是对朱元璋遗命的遵从,不斩断朱棣退路,若日后朱棣成功了,他也有能保全自身之路。

其次,梅殷能力是不俗,但他于行军打仗,并不精通,跟朱棣麾下大将更是不能比较。如果他贸然出手,他手下人无疑也是枉送性命。

第三,朱棣起兵打着“清君侧,靖国难”的旗号,尽管人人都知道朱棣的心思,可他这个旗号并未说自己要取代朱允炆,因为朱元璋曾在《皇明祖训》中说道:“朝无正臣,内有奸逆,必举兵诛讨,以清君侧。”简单说来,朱棣表明自己是去清除佞臣的,并不是去推翻建文帝的皇位的。那对梅殷来说,不是谋反篡位,他不能莽撞出手。

梅殷是个懂得审时度势的人,说白了,他虽授命辅佐朱允炆,但至始至终,他没有明确的站队。所谓的忠君爱国,他忠的是朱家人,爱的是大明朝,所以只要皇位上是朱家人,还是大明朝统治,那么究竟皇位上是谁,他并不较真。只不过,他没有想到的是,靖难之役的最后,建文帝下落不明,这也是他心中有愧的地方,导致他虽然归降朱棣,却与朱棣关系不佳,最终身死。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。