中日甲午战争爆发后,为何号称第二舰队的南洋水师会见死不救?

北洋水师,清一色纯外国进口货。

南洋水师,绝大多数国产货。

早年捻军起义前夕,李鸿章和左宗棠分别负责北洋水师和南洋水师的建设工作。李鸿章那边可谓是顺风顺水,因为这哥们在京城上班,要钱有钱,要人有人。

而左宗棠这边就没那么顺利了,当他把所有准备工作搞好以后,平定捻军起义已经不能再拖了。因此左宗棠被清廷从福建调往西北去平定捻军起义和西北各民族起义去了。

南洋水师这边总不能就这么半途而废吧?左宗棠甚至连造船厂都给搞好了,人才也引进了。这个时候整个南洋水师,便由左宗棠,交给了林则徐的女婿新任两江总督沈葆桢。

李鸿章得知这个消息以后,那叫一个高兴,立刻上书表示,北洋水师缺钱啊!是不是应该把所有经费都给北洋水师?

原来当时清廷给南北二洋一共400万元的经费。可是沈葆桢觉得,400万实在是太少,分别建设两大水师,根本就不够,所以主动表示,这些钱都给北洋,先让李鸿章建设北洋水师。

在这个大背景之下,李鸿章的北洋水师搞得是风生水起,而左宗棠和沈葆桢的南洋水师,却一度差点歇菜。

一、南北两洋的船舰对比,对南洋水师的伤害杠杠的。李鸿章创建北洋水师,就一条政策:买买买!

他不考虑自给自足,而是先考虑把最先进的装备从国际给买回来,花多少钱也不心疼,毕竟也不是自己腰包里的钱。

1875年,李鸿章在英国订购了4只蚊船。这玩意儿的特点就是炮大船小,每一艘造价15万两白银。因为单价不高,战斗力还不错,所以李鸿章贼喜欢买这玩意儿,3年后又买了4只,分别是:镇东号、镇西号、镇南号、镇北号。

1879年,李鸿章向英国卖了两艘巡洋舰,分别是扬威号和超勇号。1880年和1881年,李鸿章又向德国伏尔铿厂订购了定远号、镇远号两艘铁甲舰。

1887年,李鸿章又从英国购买了108吨的左一号鱼雷艇,从德国购买了108吨的左二、左三、右一、右二、右三号鱼雷艇。

1888年,李鸿章再接再厉,又从英国卖了2300吨的致远号、靖远号巡洋舰,从德国购买了2900吨的经远号、来远号巡洋舰。

所以说1894年甲午战争之前,北洋舰队清一色的都是进口货,而且都是号称当时最先进的装备。国产货北洋舰队虽然也有,但是李鸿章提都不愿意提一下,因为他看不上。所以大事件,就没见国产的战船出来冒过泡。

再看看南洋水师什么样的配置,南洋水师的老大沈葆桢也有一条规定,那就是:省省省!

能省点算点,反正不能铺张浪费,尽量都用国产,实在不行才需要进口。

开济级巡洋舰,都是福建船政所造。南琛级巡洋舰,是福建船政设计,德国所造,算得上是中外合资,能省一笔算一笔,设计费白给纯粹是浪费。

威远级巡洋舰也是福建船政打造,保民级巡洋舰是福建船政拿开济级巡洋舰的图纸改改打造出来的,这成本省的,真的没谁了。

除了蚊船大家都有进口以外,我们会发现,南洋水师的舰队编制当中,绝大多数船只,都是国产的。这和北洋水师的区别可就大了去了。

我们应该要认清楚当时的铸造实力差距,不是单纯爱国,就可以拉开差距的。在清朝国产战船,真的没办法和进口战船比。

所以说就算南洋水师,在甲午战争时期,全都拉到北边去打仗,也未必就能扭转战局。而且自己的舰队,有几斤几两,他张之洞难道还不清楚?

二、中法战争中,南洋水师损失惨重。1883年,中法战争正式爆发,当时法国想要攻占中国的台湾,可是台湾军民死活不答应。因此法国远东舰队,就封锁了台湾岛。

这个时候北洋舰队和南洋舰队,都派遣了战船前来支援。其中北洋派来的是超勇号和杨威号,而南洋则派遣了南琛、南瑞、开济、澄庆、驭远五舰共同出发,真是下了血本了。

可是一个月后朝鲜那边又出了问题,北洋水师居然把派来的战船给调走了。等于说让南洋水师和法国舰队单独练练手,李鸿章轻易还真不敢展现实力。

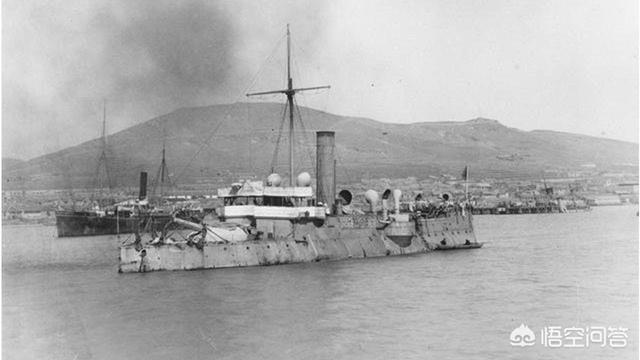

结果导致这5艘战船遇到了9艘法国战船,最终导致驭远、澄庆两艘战船,居然莫名其妙地自沉了。从这儿以后,南洋舰队就再也没有购买过新战船,所以实力远不如从前。

三、南洋水师和北洋水师之间,本来就是有隔阂的。别看南洋水师和北洋水师全都属于清廷管辖,实际上这就是两大帮派。南洋水师的代表人物是左宗棠、沈葆桢、张之洞等人,而北洋水师的代表人物是李鸿章。

为啥李鸿章后面不带着几个人呢?理由很简单,因为左宗棠他们把南洋水师当成了国家舰队来建设,而李鸿章却把北洋水师当成了自家的财产来搞,因为这些破铜烂铁,就是他李鸿章保住权力的重要依靠。

因此从刚开始建设的时候,两者的目的就是不一样的,所以自然是分道扬镳的命。你比如说中法战争的时候,北洋象征性地就派了两艘战船来,后来还给撤回去了。这未免太过分了吧?难道北洋买了那么多战船,都是废铁吗?

吃了一会苦以后,南洋水师也就变乖了,甲午战争的时候,李鸿章自己的船都下令不准出海,南洋水师又凭什么千里迢迢去做炮灰呢?

总结:清朝末年,已经出现了门阀的影子。可能很多人觉得门阀是南北朝时期的产物,最多延伸到隋唐,后面就没有了。其实在清朝后期,还真的出现了门阀的影子。

曾国藩家族、李鸿章家族哪个不是权倾朝野的大门阀?他们手里有兵有钱有人脉,自然可以独当一面,甚至于可以不顾清廷的利益,只管自己的好处。

因此清廷后来看出了这一点,也就不怎么愿意投资北洋水师了。至于南洋水师的投资,其实早就被清廷给扼杀了,为啥?因为清廷不想出现门阀世家架空他们的局面。后来的东南互保,其实差点就实现了这一点,搞得慈禧老太太一点面子都没有。

参考资料:《清史稿》

中日甲午战争爆发后,为何号称第二舰队的南洋水师会见死不救?

甲午战争中,南洋水师曾两次拒绝北上支援。

为此,日本人曾嘲笑:我们不是在和中国打仗,只是在和北洋打。

南洋水师为何不帮忙呢?

无力的南洋水师南洋水师的实力仅次于北洋水师。

但是,这个“仅次于”,就次得很远了。

由于朝廷优先发展北洋水师,因此,无论吨位、人员、装备,南洋水师均差距甚大。

南洋水师的船只,绝大多数是江南制造总局和福建船政总局的,绝大多数是木质结构。

大清很早就认识到南洋水师战斗力不足。

1891年,朝廷曾讨论干脆裁撤南洋水师,后来考虑到南洋水师虽然实力不行,但多少还能一用,才保留了下来。

当时总理海军事务的奕劻对南洋水师的作用做了相对靠谱的判断:原不能与大队敌船角逐海上,若依附炮台为防守之需,亦未尝不可以折冲御侮“。

换而言之,在大清的规划中,南洋水师已是一支仅仅依托江防炮台的水师了。

此后,刘坤一多次请款购买铁甲传、雷艇,但都没有什么结果。

甲午战争爆发初李鸿章对南洋水师的判断由于南洋水师实在太弱了,甲午开战时,朝廷也没指望他干什么。

丰岛海战后,驻英公使曾建议李鸿章:应让南洋水师游弈于近敌海面,起码能牵制一下敌人,壮一壮声势。

李鸿章表示:南洋的船不中用,“岂能吓日”?

开战后,李鸿章一直上折子,要求增购快船,压根没考虑过南洋水师。

李鸿章也清楚:南洋水师,真帮不上什么忙。

第一次拒援黄海大战,北洋水师损失比较惨重。除了被击沉5艘外,幸存的主力舰也需维修,难以出战。

李鸿章担心日人控制制海权后实施登陆作战。

当时,朝廷判断:日本应该全力图渤海,无力攻南洋。(另外,长江流域是英国利益所在,朝廷判断日本不敢进犯)

因此,九月初一,朝廷要求南洋调南瑞、开济、寰泰三船“北上助剿”,以壮声势。

但就在朝廷下诏的同一天,赫德发来密报:日军分为三队,似有登陆之意,南洋北洋都有危险!

赫德虽仕大清,但是英国人,英国人如此说,意思是:英人也无法保证日本不攻东南!

东南是大清饷源重地,一旦门户大开,后果不堪设想。

刘坤一表示:南洋这几条船北上,也发挥不了什么作用。在南洋基地,依托炮台,还能一用。

于是,南洋未赴援。

第二次拒援随着甲午战争的深入,淮军一败涂地。

刘坤一奉命北上组织陆战,南洋大臣由张之洞署理。

这时,日本已经有取旅顺之势。

朝廷电谕张之洞:旅顺危急,北洋船不敷用,若得南洋四舰就好了,张之洞你斟酌一下,快快回复!

张之洞还算积极。

他一面再次跟李鸿章重申:这四艘木壳船毫无用处,不能出海出战!

另一方面,张之洞表示:我可以救旅顺,但是,我们的管带、炮手都不行,能否请北洋派林国祥带若干人前来负责指挥?

张之洞的说法,并非推诿。

和北洋不同,南洋水师的将官都没有出洋学习过,各方面水平都有差距。

但是,北洋不买账。

一方面,丁汝昌表示:我也不知道你究竟需要一些什么岗位的人才,如何指派?你先把船开过来呀!

另一方面,林国祥表示:有志气才干的北洋将官不愿在这个时候离开北洋水师。

张之洞找北洋借不到人,居然跑去找广东水师借人!

广东水师还不如南洋,哪有什么人可以借?

直到旅顺失守,南洋还未发兵。

其实,无论张之洞还是丁汝昌、林国祥,其言都有道理。

如果朝廷靠谱,这样的问题其实并不是不能解决。

只是···

总的来说,南洋水师的实力实在太弱了,他根本不可能起到什么作用。

如果说李鸿章第一次求援时,还只是要南洋船只起到虚张声势作用的话,那么,第二次,要求南洋水师参与解救旅顺的作战,就是病急乱投医了。

朝廷时而叫他“严防江河”,时而要他北上救应,时而要他出3舰,时而叫他出4舰,甚至于···曾要南洋水师“趁虚”袭击日本本土···

这本身只是全面混乱的反应。

观刘坤一、张之洞一生所为,都是爱国者。

他们未能赴援,都有其务实考虑,并非不顾大局、自私自利。

中日甲午战争爆发后,为何号称第二舰队的南洋水师会见死不救?

甲午战争中南洋水师不救援北洋水师,主要原因是南洋水师在长江的防御任务也很重。而且南北洋在军费等问题上早有积怨,这是南洋对北洋在中法战争中表现的报复。

一、甲午战争中,南洋水师的防御任务也很重。

甲午战争中的很多人只关注了北方战场,但是实际上中国的海岸线是非常长的,当时日军除了直接登陆大连威海这种战略线以外,其实还可以从长江口登陆,抄掠中国的东南膏腴之地。

而当时福建船政水师已经在1884年全军覆没,除了福靖一条以外基本都没有战斗力。广东水师的三条主力舰也都已经北上。当时是从可以说从山东半岛以下一直到海南岛,数千公里的海岸线都只有南洋水师一支军队。

一旦南洋水师北上,整个东南沿海就形同虚设。日军得到消息以后,哪怕是不集中全力进行决战,而只需要出动第二第三游击队这样的老船,就可以直接攻打中国东南沿海,甚至沿着长江口一路烧杀上去,到时候中国的真正精华地区就会生灵涂炭,那损失就太大了。

从这个角度来说,南洋水师不北上,是有他作战任务的要求的。

二、南北洋水师在军费分配等问题上早有积怨。

在南北洋水师刚刚创立的时候,当时说好的是南北洋每年各给200万两。但是因为实际因为军费不足,根本达不到一年400万辆的总规模。

在这种情况下,当时的南洋大臣沈葆桢发挥了高风亮节,认为应该先集中财力人力物力,先建设成一支海军。从国家全局利益出发,他就把南洋的部分军费,让给了北洋,让北洋水师早早的成军了。

但是很多时候领导们的全局眼光和高风亮节,底下的人是理解不了的。而且这样的行为,很明显损害了南洋水师的集体利益。在军费不足的情况下,南洋水师长期无法外购军舰,长期无法进行完整的军事训练,长期无法取得高薪的技术人才,不仅影响了部队的战斗力,更直接影响了南洋的士气。

而且是最关键的,是在北洋水师成军以后,他们没有记住南洋水师出让军费的恩情,反而因为北洋战斗力强,从上到下都对南洋看不起。甚至南洋水师提督作为全国两大水师之一,用了北洋的五色提督旗,都要被北洋来信指责。

而其后因为清廷要筹备皇帝大婚、筹建颐和园,清政府财政捉襟见肘,也没有把南洋想当初出让的军费再还回去,。所以这就等于南洋白白当了冤大头。这就好像兄弟二人,弟弟还住着破房子,把自己的存款借给哥哥盖新房。结果哥哥盖起新房以后不提还钱不说,还以光鲜新房趾高气扬看不起弟弟。这种事情,要说南洋没有怨气,那是不可能的吧?

三、中法战争中北洋水师没有南下增援

在1884年的中法战争中,本来说好的是北洋的超勇,扬威两条军舰和南洋水师汇合,一起南下救援。但这时候却发生了朝鲜半岛有事,李鸿章临时调走了超勇扬威两条军舰。结果造成的后果是南洋水师独自作战,澄庆、驭远两舰被法军击沉,南洋损失非常惨重。

站在高位者的角度,李鸿章当时对北洋水师的调遣是没有什么太大问题的。根子其实在于清朝当时的海军不足,无法同时应付两个战场。但是上面的人能理解,下面的人理解不了啊。

在南洋水师普通水兵看来,这就是北洋水师关键时刻见死不救。他们看到的,是自己的战友悲壮战死,看到的是自己的孤立无援,而前面拿了自己的军费建设起来的、比自己强大的多的北洋水师,却没有一艘军舰前来支援!

面对着战友的棺木,要让南洋水师下面的人没有怨气,那是不可能的。而这种时候有一个心胸宽广的最高领导,比如沈葆桢这样能从全局考虑问题的还能好一些,但是如果最高领导本来就心胸狭窄一点,那就从上到下自然就怨气很大,在甲午战争中袖手旁观,坐看北洋水师的笑话就不是不可能的了。而非常让人遗憾的是,当时的南洋大臣张之洞,从哪个角度看都不是个心胸宽广之人啊。

四、南洋水师的训练不足只是借口。

当时张之洞的最主要拒绝南洋水师北上的理由,是该水师训练不足,人员缺乏,军舰年久失修,如果非要北上的话,需要北洋派人把船开走。但是很明显,这些只是借口。

首先我们要承认,南洋水师过去确实是训练不足的,。从一开始南洋就把大部分军费让给了北洋,主力战舰又大部分是国产军舰,质量比进口的还是要差一个档次,这都是客观现实。

但是,北洋水师要求南洋支援,是在1895年的年初!而在1894年的8月1号,中日双方就已经开战了!在这长达五个月的时间内,南洋大臣张之洞有义务也有能力,在这段时间内给南洋筹集军饷、储备军械、补足人员,并且进行军事训练。而且当时南方有江南局和福建局两大船厂,是足以对南洋水师的六艘主力舰进行保养的。

特别是南洋还以加强武备为由,调走了江南局生产的12门120速射炮中的六门,而急需速射炮的北洋水师,仅仅得到了5门。从理论上说,这6门速射炮也是可以大大增强南洋水师的火力的。

如果说在这么长的时间里,南洋水师还没有补足兵员,没有形成甚至增强战斗力,那你张之洞就是渎职,而且是个尸位素餐的废物了。但是很明显,张之洞绝不是没有能力。

有能力没有去做,或者是做了以后,仍然找借口不予增援,那就是故意的了。

所以,甲午战争中南洋水师没有北上支援,纯属是为了报复以前多年的积怨,和应付本身繁重的防御责任而已。所谓训练不足无法北上,只是南洋找的借口而已。

中日甲午战争爆发后,为何号称第二舰队的南洋水师会见死不救?

经济是万物基础,任何事物的发展离不开经济.

首先从军费看一下中日两国的实力差别.从1876年起,北洋舰队军费为200万两白银,一直持续了十年,1886年北洋舰队军费下降到不足200万两白银,日本军费开支则一直在迅猛增长,比如1893年,甲午开战前一年,日本军费里陆军共开支1472万日元,约为980万两白银,海军开支为810万日元,约为540万两白银(当时1两白银折合约1.5-1.6日元),再加上宫廷经费15万两---相当于半艘先进战舰的价钱,另外10%的官员薪资具体数据无法查询。(以上两国海军军费详细数据可能有误,但日本海军军费开始远高于清朝的事实无疑)

其中从1886年到1890年,海军工程师白劳易亲自设计了新的日本巡洋舰,他在日本四年里一共监制了20多条战舰。这些经验帮助日本建立了它第一支真正现代的海军舰队,并使得日本获得了建造大船的技能,这些船有些进口,有些在横须贺市的造船厂制造。一共包括三艘巡洋舰、两艘沿海战舰、两艘小巡洋舰、一艘护卫舰、一艘驱逐舰、16艘鱼雷艇。

到甲午战争爆发之前,日本基本上完成了海军军备计划,建成了一支拥有32艘军舰、24艘鱼雷艇,总排水量达到7万余吨的近代海军。

而北洋海军从1888年后,就没有再添过一艘船了。整个生命周期仅花了3500万两白银。

当时大清 洋务运动 ,筹划海防事宜时,不仅组建了北洋水师,还有南洋师、 广东水师 和 福建水师 一共四支水师力量。其中的福建水师在1884年和 法国 舰队的 马尾海战 中几乎全军覆没,后来也没有再增添新的战舰,所以 福建水师 不去北上增援也是可以谅解的。 广东水师 派了三艘驰援了北洋水师。那么实力仅次于北洋水师的 南洋水师 为什么没有派舰参战呢?其实南洋水师也在备战,当时南洋水师大臣是 张之洞 。我们这位张总督大人甚至还提出围魏救赵的办法,说是让南洋水师去攻打日本以救北洋之危,不过最后 南洋水师 为了保存自己的的实力,找了N多的理由不去支援的。

正是由于当时中国还不是一个现代化的国家,大清当时也是的铁路、轮船、电报的。但是体制还是封建王朝。官僚腐败,效率低下,各地督抚大员和各水师勾心斗角,更有朝里围绕以翁同龢为首的一帮人,拿国家的前途和命运当做儿戏,在看 李鸿章 的笑话,更别说派舰来支援 北洋水师 了。

中日甲午战争爆发后,为何号称第二舰队的南洋水师会见死不救?

谢谢邀请,有关甲午战争的问题问海研会就对了,陈悦来解答。

甲午战争中,南洋水师的军舰没有北上参战,但不能说是按兵不动。

南洋水师在甲午战争中没有北上参战的原因,前期是缘于清政府的命令,即清政府在甲午战争初期根本没有命令南洋水师北上。

1894年8月1日,清政府下谕对日本宣战,当时在谕旨中明文规定,对日作战由北洋大臣李鸿章负责,所动用的对日作战军队为北洋地区的海军和陆军。而包括南洋水师在内的其他沿海各省的军队,其责任是分守各自所在的区域。所以当时也有人说甲午战争是李鸿章以北洋一隅搏日本一国。

南洋水师没有北上参战的原因,在后期则是因为战局紧张,而南洋水师自身能力不足,属于无能力自行北上。

1894年9月17日黄海海战后,北洋海军战力损失严重,北洋大臣李鸿章申请调南洋水师军舰北上支援,清政府也就此下令南洋大臣。不过清政府自1875年后,在海军建设方面的战略是突出北洋一支,政策、资金、人才都向北洋倾斜,南洋水师不仅军官能力差(多为未经科班教育者,以及一些被北洋海军挑选剩下的船政学堂毕业的军官),水兵缺乏训练,甚至于根本不具备编队作战的能力。加上战局紧张,南洋水师中也出现了士气低落的问题,南洋大臣因为调遣不动,不得以提出了可以把所有军舰都支援北洋,只是需要北洋海军排遣舰员来开走,因为南洋水师的舰员根本没有胆量和能力驾舰北上。

除了没有北上支援北洋海军外。南洋水师在甲午战争中倒也不是完全没有任何动作,战争开始后,根据清政府划区自守的指示,南洋水师除主力聚集于吴淞口之内以外,有部分巡洋舰被派往台湾,负责巡防台湾海峡,期间还发生过抓捕涉嫌向日本运输军火的西方商船“巴山”号的事件。

中日甲午战争爆发后,为何号称第二舰队的南洋水师会见死不救?

甲午战争对中日两国影响深远,它关系近代中国的历史转折,也决定整个东亚格局的变动。当时清朝内部也意识到,过去败给列强,可以说是器械不如他人。

如果败给日本,就会丧失民心。应对这样的战争,势必要集中所有资源,全力投入战争。

而在甲午战争中,黄海海战是其中的关键战役,两国在黄海北部展开海军对决。这场战争的结果,就是日本获胜,清朝水师战败。

当时清朝在黄海战场上投入北洋水师和广东水师。其中北洋水师为主力,广东水师只投入三艘舰船,而且还是因为滞留缘故,才被一并投入战场。

其实,甲午战争爆发时,清朝除北洋水师,广东水师外,还有南洋水师和福建水师。这两支水师都有自己的舰船和官兵。甲午海战的战场上,清朝也需要其它水师支持,李鸿章曾三次奏请南洋水师一同参战,最终无果。

对于战局,李鸿章认为:“将来非添置铁舰并大快船十数艘,并扩充制造机器厂局,断不足制倭。”

由此可看出,清朝对舰船枪炮十分需要。因为战争以前,大笔海军经费被挪用,导致舰船长久失修,缺乏购置新舰船,弹药也严重不足。李鸿章还曾准备向智利购船,只是无法谈妥才选择放弃。

从当时的情况来看,以驻地来说,最有希望支援甲午战争的海军是南洋水师和福建水师。

它们距离战争的爆发地点较近,有可能参与支援。况且广东水师负责防卫广东水域,这里是全国重要对外通商口岸,商贸发达,列强在当地势力盘根错节,不容有失。

跟其他水师相比,广东水师虽然成立较早,舰船数量颇多,但规模较小,实力较差,没有办法做到长途增援。

福建水师曾是清朝最有实力的近代化海军,左宗棠为它费尽心血,却在中法马江海战中,因指挥不力,遭遇重创,再也没有恢复昔日地位。

南洋水师的情况也好不到哪里去。它只有木壳轮船,没有铁甲舰船。更糟糕的是,南洋水师缺乏将才。全国最优秀的水军将领,基本集中在北洋。

当张之洞下定决心,让南洋水师出兵参战,却苦于没有人可以负责指挥,只能让北洋出人,调集南洋水师,北上参与战争。

因为北洋水师统帅丁汝昌跟张之洞协商不定,最后也没有出兵。

这里也暴露出当时清朝在统兵上的一大劣势。因为各省督抚都掌握兵权,所以,朝廷调令往往不是非常奏效。

再加上李鸿章调兵作战时,以偏向北洋为主,对南洋军队往往不屑一顾,认为南洋舰船对时局没有帮助。

南洋水师的情况,又比全国其他地方复杂。南洋水师负责长江一带海防。晚清时,长江一带被列强开辟为通商口岸,在此经营自己的利益。

起初时,英国得到日本回复,不准备进攻南洋,可事后不久,日本随即反悔,又有进攻南洋的迹象。所以,当时南洋只能提高战备。

随着北洋开战,南洋避免战火,李鸿章令南洋调集四艘舰船北上,但当时主持南洋海军的两江坤一向李鸿章回复,无法增援。一方面是因为南洋水师有守土责任,江南是朝廷赋税重地,万一有失,东南门户大开,国家危矣。

另一面,南洋水师的防御以舰船配合炮台作战。如果舰船北上,失去炮台支持,凭借南洋水师舰船的质量,难以抵御日本海军进攻。

后来湘军北上,刘坤一调入京城,张之洞接任,甲午战争指挥权也由李鸿章转移到军机处手中。

军机处对战局情况并不了解,作出决策判断,往往只凭自己一厢情愿的想法。

他们再次发出调动南洋水师的命令,张之洞以相似理由推辞。再后来便是希望北洋调人。这并非虚言,南洋学堂新立,水师人才缺乏。

张之洞还曾向广东水师调人,哪怕水师学堂学生也可以,但还是没有效果。

李鸿章对于采用海军救援的策略也不认同,想要采取北上陆路救援,迫使日本分兵。在李鸿章看来,北洋水师的铁舰船尚且无法发挥作用,何况南洋的木壳轮船。种种情况,导致甲午战争中只有北洋水师和广州水师参战的结果。

对历史感兴趣的朋友,可以关注一下:脑洞外星人,一个研究地球历史的外星人

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。