清朝的两江总督坐镇东南又兼任南洋大臣,为何就没有形成南洋集团呢?

太平天国被消灭以后,清朝局势发生了巨大的变化。强大的湘军集团,有太多了功臣需要就地安置,所以两江地区的官员,基本上都被湘军将领们给垄断了。

上到两江总督,下到知府知县,清一色的湘军出身。对慈禧和满清贵族们来说,这个问题十分严重,因为这严重影响到了他们对南方的统治。

最鲜明的一件事就是,曾国荃打下了南京以后,声称太平天国国库里一毛钱都没有,那么钱都去哪儿了?当然是被湘军们给瓜分了,这件事得到了曾国藩和曾国荃的认可,所以慈禧也不敢说什么。

显然从这个时候开始,清廷对南方的控制,已经逐渐失去了能力。不过千万不要对慈禧的手段失望,她二十出头就发动过辛酉政变夺取政权,成为4亿人的最高领袖,我们二十来岁还没大学毕业呢!在慈禧的操作之下,南方愣是没有形成具体的南洋集团。

以淮军遏制湘军,让汉系内部争斗不休。准确来说,李鸿章所领导的淮军,其实也出生于湘军。毕竟李鸿章是曾国藩的弟子,也是曾国藩主动要求李鸿章前往家乡建立淮军的。

所以说淮军和湘军的感情,最初是比较好的。早在灭亡太平天国的时候,曾国荃担心李鸿章前来抢功,所以马不停蹄地攻打南京城。

这个时候李鸿章本可与曾国荃一同进攻南京,可是他停下了脚步,坐等曾国荃建功,为什么?因为李鸿章要卖一个面子给自己的老师。这就是湘军和淮军之间的关系。

可是任何牢靠的关系,在极端利益面前,都会发生裂隙。湘军和淮军势力在地方上交织存在,这本身就是一件挺危险的事情。

比如说一个州府管辖五个县,其中四个知县都是湘军出身,只有一个知县是淮军出身,那淮军的这位知县还不被排挤死?所有利好政策,都不可能给淮军知县,就是这么个道理。

慈禧准确地看到了这一点,所以她故意抬高淮军在江南的地位,甚至不惜将两江总督的职位,留给了淮军出身的李鸿章,故意让李鸿章在江南跟这帮老湘军斗一斗法。

汉系集团内部闹了个不可开交,他们自然就无法形成统一战线,这对慈禧的统治来说,是再合适不过的事情了。

两江总督调动太频繁,没有一个合适的领头羊。曾国藩出任两江总督的话,那估计南方就没有满清什么事儿了,为什么?因为曾国藩实在是太有威望了,而南方的官员,十之八九都是出自他的门下,这让慈禧还怎么玩?

于是慈禧耍了个小聪明,把曾国藩给明升暗降了。两江总督你也别做了,直接来我身边做直隶总督!直隶总督是清朝六大总督之首,可是却也是最尴尬的一个总督。

其他总督在各个地方,拥有绝对的军政大权,是正儿八经的封疆大吏。可直隶总督在皇帝眼皮子底下做官,那日子可真不好过。

你见过咱们京城有哪个城管敢动老百姓吗?没听说过吧?但是你再去偏远地区看看,动你跟玩儿似的,哪天不干倒几个老大爷的摊子那都能上新闻。这就是天子脚下做官的区别。

曾国藩的主要势力在南方,现在你把他调动到了北方,这就等于是让他脱离了自己的势力范围,那他就翻不起什么巨浪了。而南方的这帮人,群龙无首,也就相对比较好管理了。

曾国藩离任以后,慈禧又有了下一步安排,频繁调动两江总督,李鸿章、左宗棠、刘奎一、薛焕、沈葆桢,你们几个轮流来做,但是每个人的任期都不长。

为什么?就是怕你呆久了,在地方上搞出什么幺蛾子。本来这几个都是战功赫赫的猛将,谁也不服气谁,要曾国藩来了,他们一个个都得服气,可是慈禧偏偏把曾国藩弄走了。为什么?还不就是要看看你们几个互相掐是什么结果嘛!

因此南方在不断更换领导的情况下,压根就无法形成统一战线,也就无法真正成为一个集团,慈禧这一招实在是高。

相对来说,北洋集团就相当稳定了。影响中国近代史,最重要的一票人,那就是北洋集团的这帮人。为什么湘军实力强劲的南方却没有形成南洋集团呢?刚才我已经具体解释过了。

除了以上的原因,最有可能成为南洋集团领袖人物的左宗棠老先生,却在担任福建船政大臣的档口上,被调到西北平叛去了,此后又跑去收复新疆,他压根就没工夫组建什么南洋集团。

相对来说,北洋集团就更好组建了,因为他们比较稳定。慈禧为了打压湘军,对李鸿章这一派的人,那是非常信任的。

为此李鸿章到了北方以后,逐渐进入到了清廷中枢机构,担任了北洋大臣,而且这一做就是二十多年。

这么长时间的任职,他自然能够收拢一大帮子能人异士在他的麾下,组建北洋集团也就顺理成章了。后来的袁世凯、段祺瑞等人,全都是出自他门下,可见李鸿章在晚清时期,到底有多么红。

总结:兵熊熊一个,将熊熊一窝。南方拥有那么多湘军高级将领,可惜没了主心骨以后,自己内部也就逐渐出现了分化。这就是领袖的作用。

很多人说领头人不重要,其实不重要的是那些手下的人,领头人才是至关重要的。如果左宗棠或者曾国藩长期呆在南方,那么南洋集团势必可以成立。但是南方就是缺少这么一位领袖人物。

参考资料:《清史稿》

清朝的两江总督坐镇东南又兼任南洋大臣,为何就没有形成南洋集团呢?

感谢邀请,关于这个提问在我发布的文章中曾讲到过,只是不够全面。现在就这个问题稍作一番解释。

第二次鸦片战争以后,与各国列强的外交成了大清最重要的国事之一,恭亲王奕䜣上奏成立总理各国事务衙门来处理外交事宜。虽然咸丰帝同意设置总理各国事务衙门,但对洋人直接和中央部门进行交涉尤其排斥,希望将此事交给地方办理。

由此,南洋大臣和北洋大臣应运而生。咸丰十年十二月,设五口通商大臣、三口通商大臣,即南洋通商大臣和北洋通商大臣。不过南洋大臣始设之初便由江苏巡抚兼任,而北洋大臣却是单设。同治九年,朝廷下旨将北洋大臣由直隶总督兼任,此后成定例。

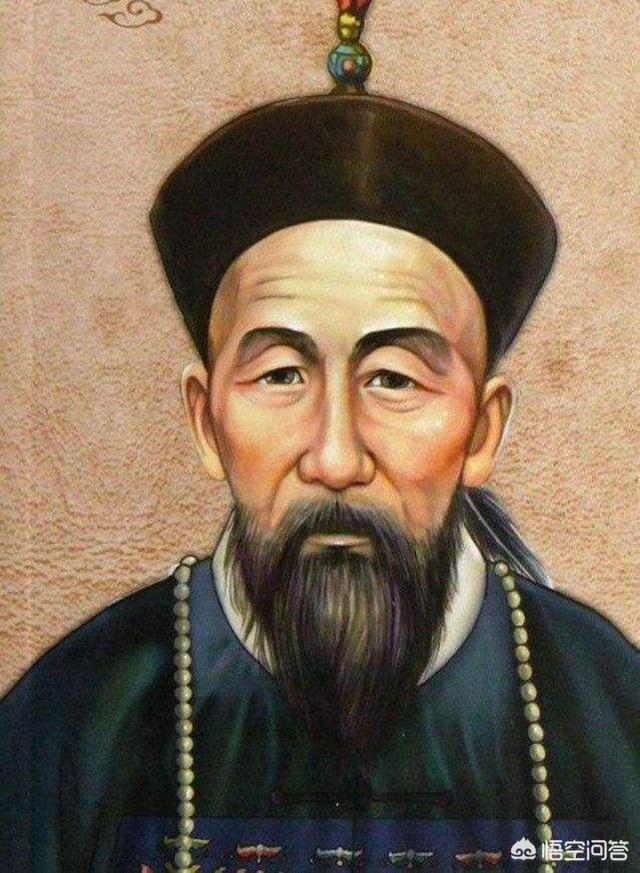

不过有个现象十分有趣,南洋大臣自设立后,一直处于人事调动频繁的状态,这是因为两江总督更替频发之故。薛焕、李鸿章、沈葆桢、左宗棠、刘坤一等人先后担任过这个职务。如果仔细研究不难发现,除了李鸿章外,其他人都是湘军集团的代表人物。相比于淮系,慈禧和满洲贵族掌权派对湘系的防范更重,因为自太平天国被镇压后,湘军成了朝廷的心腹之患。

虽然这个理由摆不到台面上,可是慈禧却玩弄权术,利用平衡之术让湘军各主要将领“自相残杀”,最为突出的就是自曾国藩去世后,让他们先后担任两江总督兼南洋大臣,而且任职的时间都不长。如此一来,南洋就没有形成一个势力团体,最终也没有成气候。

而北洋则不同,直隶总督肩负陆防、北洋大臣肩负海防,天津又是京师的门户,慈禧对此不能不慎重。因而,自李鸿章执掌直隶总督和北洋大臣以后,二十多年都是他一人担任,可谓位高权重,权倾一时。

中法战争后,清廷决心建造一支强大的海军,江苏巡抚丁日昌上奏提议分别建造北洋、东洋、南洋三支舰队。不过,清廷当时的财政状况十分吃紧,没有力量建造三支舰队,最终同意拨款购买外国军舰,发展北洋、南洋舰队。

可实际上越往后,南洋舰队越被边缘化。首先是南洋大臣走马观灯经常换人,根本不能匹敌李鸿章。因此,朝廷的大部分军费都被花在了北洋舰队身上,李鸿章也凭借淮军和北洋舰队这个两个“枪杆子“鼎定了他不可动摇的地位。

更为重要的是,自李鸿章接管北洋以来,西方列强有事就到天津找李鸿章理论,因此,北洋大臣便成了实际上的“外交部长”,而南洋却鲜有作为。

正是在朝廷的支持下,在李鸿章的努力经营下,北洋发展成一个强大的政治集团。其后的袁世凯继承李鸿章衣钵担任直隶总督兼北洋大臣后,又进一步发展势力,终成北洋集团。而当时的南洋,早已名存实亡了。

清朝的两江总督坐镇东南又兼任南洋大臣,为何就没有形成南洋集团呢?

南方富庶而又多河多山!远离政治中心,一直是山高皇帝远,所以经济环境、地理环境和政治环境都更容易割据,所以形成了很多山头,各自独立而又依存,联合对付北方又彼此制约……譬如湘军!桂军!川军!粤军都不是好惹的

清朝的两江总督坐镇东南又兼任南洋大臣,为何就没有形成南洋集团呢?

没有嘛

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。