历史上有哪些惊人相似的瞬间?

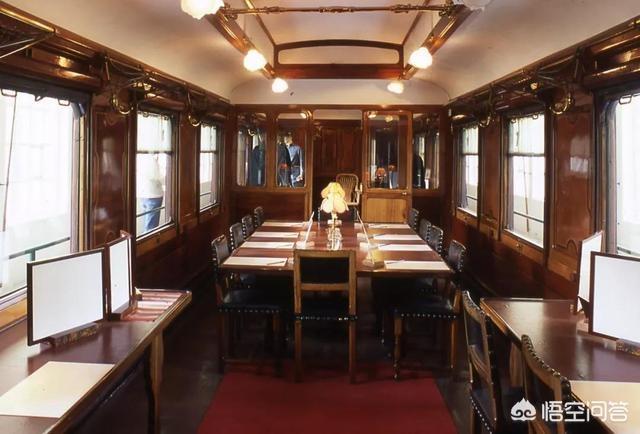

福煦车厢事件。

费迪南福煦是一战时期,法国陆军的集团军司令。一战的结果我们都知道,是德国战败了,协约国取得了最终的胜利。眼看着仗是打不下去了,德国就派人过来谈判了。

- 一战的尾声。

公元1918年11月11日,德国以战败者的姿态前来签订停战条约,签订条约的地点就是在贡比涅森林里的一节火车厢之中。

协约国这边的代表是法国元帅福煦,他了胜仗,自然是趾高气昂的,他质问德国代表,这次来是干嘛来的?

德国代表表示,是来签订停战协议的。提到停战协议,福煦元帅冷哼一声。毕竟德国战败了,他们却不说是投降协议而是停战协议。

为此福煦元帅表示,要是你们想接着打,我们完全可以奉陪到底。德国代表这就比较尴尬了,明显玩不起了,只好表示认输。

因此一战的结局,是在这节车厢上终结的。福煦元帅和德国代表在这里签订了停战协议,当天11点,各胜利国放了101声礼炮,宣告一战的终结。

因为这节车厢非常有代表意义,所以被拉到了博物馆,并且以福煦元帅的名字命名为福煦车厢。

- 二战期间。

时间来到了1940年的6月14号,这一天德国军队在希特勒的指挥下,进入了法国巴黎。法国这个欧洲强国,眨眼之间被德国彻底征服。

法国政府中的投降派表示,愿意向德国投降。可是希特勒这边却做出了特别指示,将谈判地点定在法国贡比涅森林。

答案我们当然是知道了,希特勒让人将福煦车厢再次拉了回来,依旧还是在贡比涅森林里的那个位置上。

当年德国代表就是在这里,受尽了屈辱,最终签订了耻辱性的停战协议。如今希特勒想要帮德国人找回属于他们的尊严,因此他依旧要求法国代表来到这里,在这节车厢里与德国签订停战协议。

为什么那个位置那么好找呢?因为当年法国的福煦元帅,为了彰显自己的功绩,特地在车厢的位置处,立了一块纪念碑,没想到却方便了德国人。

- 福煦车厢的结局。

事情到这里,似乎应该有个了结了。德国人也算是出了一口恶气,所以他们将福煦车厢给拉回了柏林。

伴随着二战后期德军节节败退的惨况。希特勒发现自己的大业即将毁灭了。他心里很不爽啊,但是他很机智地想到了福煦车厢。

他认为就算失败了,也不能再让法国人羞辱他们一次。于是提前派人去把福煦车厢给炸了。这样一来,法国人就没法再让德国人在同一个地方投降了。

满清王朝的巧合。- 兴于6岁孩童,亡于6岁孩童。

满清王朝是距离我们最近的一个封建王朝,当年他们借助吴三桂的兵马进入关内,多尔衮带着年仅6岁的顺治皇帝福临,接管了北京城。

虽然满清的开国皇帝是皇太极,但是真正一统江山,入主中原的皇帝却是顺治皇帝。而顺治皇帝刚登基的时候,只有6岁大。

谁也想不到,1908年,一个3岁大的孩子爬上了龙椅,成为了中国历史上最后一位皇帝,他就是溥仪。

溥仪登基的时候只有3岁,他只做了3年皇帝,在6岁大的时候,就把清王朝给断送了。袁世凯逼迫溥仪退位,历史进入到了中华民国。

- 兴于摄政王,亡于摄政王。

清朝刚入关那会儿,真正主政的当然不是只有6岁大的顺治皇帝,而是摄政王多尔衮。皇太极在入关的前一年驾崩了。

多尔衮凭借其超乎寻常的军事才能和政治才能,不光在战场上赢得了对手,而且用政治才能降服了不少汉族官员。可以说满清的天下,其实是在多尔衮手里打下来的。

1908年,慈禧太后和光绪皇帝都去世了,溥仪登基的时候才3岁大,所以执政的重任再次落在了摄政王的手里,这里的摄政王指的是溥仪的生父载沣。

载沣是光绪的亲弟弟,他儿子做了皇帝,而且年纪又小,慈禧等于是把满清的江山,交给了摄政王载沣。可惜载沣执政能力太差,根本就担不起这样的重任。

载沣手里又没有兵权,南方在闹革命党,而北方袁世凯手握兵权,始终不肯交付给载沣。无奈之下,载沣只能下岗,不久之后袁世凯操控朝政,逼迫清帝退位。

- 兴于太后,亡于太后。

满清刚入关那会儿,顺治皇帝还很小,只有6岁大。为此都是摄政王多尔衮执政。等到多尔衮死后,顺治皇帝亲政了,他老妈孝庄太后成了辅佐他的人。

顺治皇帝二十来岁就去世了,为此在孝庄的帮助下,年仅8岁的康熙皇帝走上了政坛。一直到康熙亲政为止,一直都是孝庄太后在帮助他。

为此满清开国的兴旺,其实很大程度上,都是孝庄太后造就的。他辅佐了三代君王,培养了两代君王。

多年以后,咸丰皇帝驾崩,他唯一的儿子同治皇帝继位。同治的生母就是慈禧太后,因此同治在位期间,是得到了慈禧的辅佐。

同治年纪轻轻就得天花去世了,为此慈禧扶植起了光绪皇帝,此后慈禧执掌朝中大权,她才是满清最有权势的人,光绪只是个傀儡。

等到她老得不行的时候,光绪帝莫名其妙在她前面一天死了,紧接着慈禧也驾崩了。随后溥仪登基,3年后清朝灭亡。

总结:定数还是巧合?其实要看你怎么看。显然福煦车厢,那就是人为的巧合。一战二战法国和德国都在福煦车厢上签订停战协议,这本身就是人为造成的。后来希特勒将福煦车厢给炸了,就是担心这种人为造成的尴尬,再次出现在历史上。

至于满清的巧合,其实我认为这就有一点定数的道理在里面。世上哪有那么巧合的事情呢?当然这也要看你怎么想,故意往上面凑,才能觉得那是巧合。

参考资料:《一战史》、《二战史》、《清史稿》

历史上有哪些惊人相似的瞬间?

宋朝的皇帝世系

众所周知,历史上宋朝被分为北宋和南宋,但是北宋的南宋的皇帝却比较有意思。宋朝开国皇帝赵匡胤,因为“烛影斧声”不明不白死了之后,由其弟弟赵光义继位。赵光义继位之后,为了显示自己的正统,说自己母亲杜老太死之前留下遗嘱给老哥赵匡胤,说五代其他王朝命短主要因为君王太年幼了无法振服藩镇,所以才让你捡了便宜。你死后将皇位传给你弟弟赵光义,你弟弟之后再传小弟,小弟死后再给你儿子。

凭着这个“金匮之盟”,赵光义就登基为帝了,他就是宋太宗。宋太宗稳固自己皇位之后,无意中“逼死”赵匡胤的儿子赵德昭,后来赵匡胤另一个儿子赵德芳也不明不白死了,而小弟赵廷美最后被贬,所以一直到靖康之变的时候,宋朝的皇位一直在宋太宗一系流传。

宋徽宗的九子赵构登基之后,是为宋高宗,宋高宗不思抵抗金朝,一路南逃留下了“逃跑皇帝”的称号。在扬州的时候,一天夜里宋高宗和一位妃子翻云覆雨的时候,结果金国人来了,宋高宗被这么一吓唬,就不举了,史称“维扬之变”。而宋高宗唯一的儿子赵旉也在“苗刘兵变”之后病死,所以宋高宗就无后了。而宋太宗的其他宗族基本上被金国人虏到北方去了。

太宗一系被一网打尽,而赵构自己努力了多次一直生不出孩子了,于是开始在宋太祖一系找,对外说是宋太祖托梦。后来选定了一个叫赵伯琮的孩子入继。这孩子也就是后来的宋孝宗,而宋孝宗是南宋时期最有作为也是恢复愿望最强的皇帝。

所以就出现了一个很奇异的现象,北宋时期除了首位皇帝赵匡胤之外,下面全部是赵光义的一系的,而南宋除了首位皇帝是赵光义之外,其余的都是赵匡胤一系的。北宋9位,南宋9位,两宋加起来一共18位皇帝,俩兄弟各占一半,真是兄弟同心啊。

历史上有哪些惊人相似的瞬间?

你好,很高兴回答你的问题。我了解的惊人相似的事例如下:

1.汉武帝的第一任皇后陈阿娇因为巫蛊被废,卫子夫成功当上了皇后。很多年后,卫子夫的儿子刘据因为被江充等小人诬告用巫蛊谋害汉武帝,不得已起兵,却兵败自杀身亡。卫子夫也在被汉武帝派人收回皇后玺绶后自杀。可以说,卫子夫是"成也巫蛊,败也巫蛊。"

2.北齐的皇帝高洋病重时,对高演说:“你要夺位,也只好认了,但别杀我孩子!”高演最终杀了侄子高殷。高演临终前传位给高湛,嘱咐高湛不要杀他儿子,但高湛后来将高演的儿子高百年活活打死。

3.曹操生于东汉末年,他拥护汉献帝后"挟天子以令诸侯",凭借自已的实力统一了北方。他的儿子曹丕在曹操死后逼汉献帝退位,篡汉为帝。多年后,司马懿的孙子司马炎逼迫魏元帝曹奂禅让,即位为帝建立晋朝。东晋末年,刘裕逼迫晋恭帝司马德文禅位于刘裕。刘裕称帝,改国号为宋,史称"刘宋"。

4.隋朝的开国皇帝杨坚当上皇帝后,为巩固帝位将北周的宇文宗室全部杀光。然而,多年后,隋炀帝杨广被宇文化及在江都绞杀。在江都的太子杨杲、一直被软禁的庶人杨秀及诸子、汉王杨谅之子杨颢也一同遇害。

历史上有哪些惊人相似的瞬间?

中国历史用一句话来概括“合久必分,分久必合”,经过重新整合的新的国家,又一次次攀上世界的顶峰。引领世界的发展。

第一次,2000年前,中华大地,秦、楚、燕、韩、赵、魏、齐 ,七国互相攻伐,杀戮不断,百姓民不聊生,急切渴望和平的来临,秦王嬴政,历经多次战争最终完成了国家的统一,对外北御匈奴。大秦帝国的雄威传遍四海,秦传二世,而后汉取而代之,汉延续国运400余年,大汉王朝对于匈奴先守后攻,解决北方边疆之患,大汉王朝成为当时最强大的帝国,人口6000余万,丝绸之路,更是将中华文明传播世界。此为中华第一次盛世。

第二次,南北朝时期,百姓民不聊生,隋文帝杨坚统一全国,隋朝登上历史的舞台,杨广继位后,挖运河,兴科举,征高丽,百姓徭役繁重,仅仅二世,大隋便淹没于历史的长廊。唐帝国闪亮登场。“大唐盛世”由此开始,解决完北方外患突厥,唐帝国再次登上世界的巅峰,长安城人口突破百万。大唐文化远播海外。此为中华第二次盛世。

第三次,清末面对外国列强的舰船利炮,大清已日暮西山,辛亥革命最终吹响了满清的丧钟,民国时代,军阀互相攻伐,孙中山北伐,盼统一全国,“革命尚未成功”,中山先生遗愿未完,蒋介石继续北伐,最终完成全国名义上的统一。同样传二世, 中华民国末年,各种矛盾加剧,毛主席领导的共产党最终推翻三座大山,1949年10月1日,新中国成立。新中国经过抗美援越、中印自卫反击战、中苏自卫反击战、中越自卫反击战,历经改革开放,中国现如今已成为第二大经济体,未来盛世指日可待,中华第三次盛世你感觉会再次来临么?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。