宋太宗对宋朝有哪些贡献?

导语:

感觉宋太宗除了坑子孙,没啥贡献。宋太宗赵光义夺取了皇位以后,的确做了一系列的事情,给后世的大宋王朝埋下了不小的祸根。但是他又是北宋皇帝的老祖宗,所以他们也不好骂他,只能不断通过改革的尝试,把他留下的毛病给治好,可惜很难很难啊。

都说坑爹,遇上宋太宗赵光义这种坑子孙后代的祖先,这也是比较难得的。而且他坑后代都是有理有据的,从他的角度去看,嘿,还蛮有道理的。

一、雍熙北伐惨败,导致后世皇帝畏惧北伐。燕云十六州是后晋开国之君石敬瑭拱手送给契丹人的,从此以后,一直到了朱元璋时期,长达400多年的时间,中原汉人王朝都没有收复这块土地。

由此可见这件事对当时的中原王朝影响有多大,整个宋朝300多年,都没有机会拿到这块地盘。这地方就好像是北宋的门户,人家可以随时到你家去,因为人家掌握着你家的大门。

为此后周世宗柴荣果断北伐,收复了三州三关17个县,可惜他中道崩殂,这事儿也就搁浅了。赵匡胤称帝后,一直忙着征服南方的小国家,等到有空的时候,却溘然长逝了,他一直放不下的就是燕云十六州。

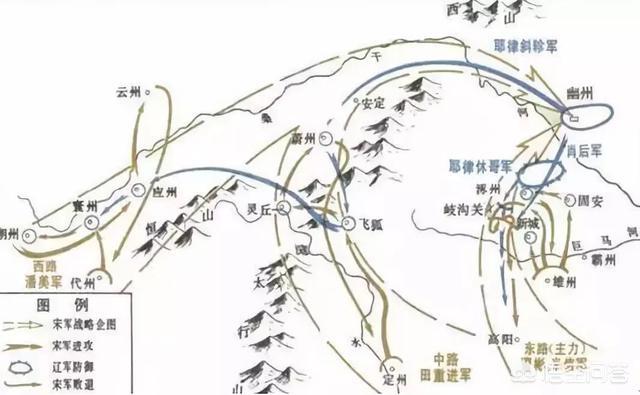

宋太宗赵光义打算完成哥哥的心愿,所以也开始了北伐战争。他派遣了20万大军,分为3路向大辽进军。

当时大辽新君刚刚登基,赵光义认为这是好时机。本来大军节节胜利,拿下了不少地盘。可是西路军和东路军都接二连三遭到大辽军队的重创,主将潘美和监军王侁指挥失当,导致杨业也就是杨老令公战死沙场。

赵光义的三路大军,全部战败而归,死伤无数。不要说收复幽州了,就连蔚州、寰州等地都被大辽给占了。

雍熙三年,诏美及曹彬、崔彦进等北伐,美独拔寰、朔、云、应等州。诏内徙其民。会辽兵奄至,战于陈家谷口,不利,骁将杨业死之。美坐削秩三等,责授检校太保。---《宋史》

这一次北伐可谓是偷鸡不成蚀把米,不光没完成哥哥的心愿,反倒是丢了点土地。从此以后赵光义再也不愿北伐大辽。

后世的宋朝皇帝们,一提到北伐,就会想到赵光义的这次惨败,所以压根就不敢北伐,也就失去了收复燕云十六州的野心。

二、开科取士扩招,后世出现严重冗官现象。宋太宗赵光义他的皇位是怎么来的呢?是从哥哥赵匡胤那儿继承来的。当时他老哥才不过50岁,大晚上跟他喝酒聊天,第二天就暴毙了。

赵光义想也没想就夺取了皇位,把俩侄子晾在了一边。这么一来这天下就会有人说赵光义的闲话,毕竟皇位来路不正。

光靠赵普为了拍马屁,编造出来的金匮之盟,那是没办法让大众信服的。那么这该怎么办呢?赵光义深知人性,只要给大家足够的利益,一切都是好办的。

- 首先他将侄儿赵德芳和赵德昭都加官进爵,赵德昭更是被封为王爵,地位在百官之上,和当年的赵光义一模一样。

- 其次他提拔了一大帮摇摆不定的大臣和亲族,毕竟赵匡胤的亲信都杯酒释兵权给赶回家了,所以朝中剩下的就是赵光义的人和摇摆不定的人,搞定摇摆不定的人就可以了。

- 最后赵光义还要买通一帮人,那就是天下士子。这帮读书人,是民间的舆论导向。于是赵光义就扩招进士,头一年就比哥哥在位期间多招了一倍的进士,基本每年都有四五百人。

此后赵光义年年扩招,最多的一年是在公元991年,赵光义一口气招了17300人,这创纪录的招考比例,的确让大量读书人得到了好处。

可是也造成了严重的问题,那就是冗官的问题。赵光义招人的时候当然很高兴,大家都开心的事情,何乐而不为呢?可是这么多进士又该如何安排工作呢?

境土蹙而赋敛日繁,官吏增而调度日广。景德、庆历时,以三百二十余郡之财赋供一万余员之俸禄。今日以一百余郡之事力而赡二万四千余员之冗官,边郡则有科降支移,内地则欠经常纲解[4]。欲宽财力,必汰冗员。---《宋史全文》

工作就那么点,根本就安排不过来,所以大量进士处于待业状态。他们拿着朝廷的俸禄,却没有地方官给他们做,严重的冗官现象就出现了。

后世每一代皇帝都想着要学习祖先,自然也是扩招,所以逐渐形成了,一个官职空缺下来,几百号进士找关系竞争的结果。

三、重文轻武,进一步削弱了宋朝的战斗力。赵匡胤的皇位是武力夺权得来的,他是武将出身,在掌握大权以后,将后周的小皇帝柴宗训赶下了台,自己做了皇帝。

此后为了防止自己的手下也学习他这么干,所以他杯酒释兵权,把手下亲信们的兵权都给收回来了。

他本以为这么做就能解决手下人谋反的问题,万万没想到,自己的江山居然还是被弟弟赵光义给夺走了。

赵光义也是担心哥哥这样的人在自己的朝廷里面出现,毕竟大将手握兵权,并不是什么好事。为此赵光义也学习哥哥,开始防备着手里的武将。

他将军队的控制权收归自己以后,不再下发给武将,而是选择文臣来执掌这些兵权。也就是说武将在前线,必须要听从文臣们的调遣。

这不是扯犊子的事情吗?战场上风云变幻,这些老夫子们一个个嗲声嗲气慢悠悠地喝着茶,怎么能办得成事情呢?

北宋文臣执掌兵权的局面逐渐出现,他们是文人,翻不起什么大浪。这倒是真的,赵光义的确保住了老赵家的江山,可是也使得宋朝的战斗力差的可怜。

不光北边的大辽、大金总是起来欺负他们,就连西边的西夏,北宋都不敢招惹,为什么?因为完全打不过啊。

总结:赵光义除了坑子孙,还真没做过什么积德的事情。赵光义的皇位是抢来的,,既然是抢来的,那就好好干呗。这大兄弟还偏偏事事都干得不怎么样,给后世基本上没带来什么好的影响。

几件大事干不好,其他小事有成就也等于是白搭。北伐失败,使得后世子孙畏惧北方政权,完全不敢收复燕云之地。为了笼络读书人,大量扩招进士,使得朝廷负担沉重。重文轻武,导致北宋武力值陡降。他还做了啥坑子孙的事情?欢迎大家补充。

参考资料:《宋史》

宋太宗对宋朝有哪些贡献?

放在宋朝整个历史里看,宋太宗的贡献不大,对宋朝乃至后世中国的负面影响却很大。

宋太宗基本完成了其兄统一国家的任务,收了吴越,灭了北汉,除了幽云十六州之外,终于再次统一。

之后,宋太宗两次伐辽,想要收复幽云十六州。但可惜的是,两次都败了,还是惨败。

这两次失败,对宋朝和后世的影响非常大。

守内虚外986年,再次北伐辽国失败之后,宋太宗对于收复失地心灰意冷。而993年爆发了李顺王小波起义,之后农民起义声势浩大,持续了两年时间。

外战失败、内部农民起义爆发,这两件事合到一起,使得心灰意懒的宋太宗认为:外部危险不过是癣疥之疾,而内部危险才是心腹大患。于是,宋朝“守内虚外”的战略在此时形成了。

对外,在河北北部建立水长城,对契丹实行消极防御之策。而大宋的各种力量,改为重点针对内部,防止农民起义、防止将领篡权,成了大宋政权工作的重中之重。

以文驭武宋太宗因为自身斧声烛影的事情,搞得自己对武将的防范更加厉害。处处贬抑武将。枢密院的军事领导慢慢地都被换成了文人。出征的将领,其正职慢慢也改由文人任职,而武将只能单人副职。“以文驭武”的方针也就从宋太宗朝逐步树立。

制度上以文驭武,而社会风气则因此崇文抑武,整个社会一片文弱,全民的尚武精神逐渐被扼杀。

阵图遥控出征的将领不能发挥自己的主观能动性,而要一早宋太宗临行时给的阵图排兵布阵进行作战。

其实战争是最讲究发挥将领个人指挥艺术的,但是,这一切都被赵光义限制住了。主将照阵图打仗,败了也无责。主将不照阵图打仗,胜了也无功。

武将至此基本被废了。

结束语以上几点,在宋太宗时期初步形成,在宋真宗、宋仁宗朝被巩固;宋朝文弱不振的基础就此被奠定。

后世300年一直抑制武将和全民尚武精神,一切肇始于宋太宗。因此,宋太宗贡献不大,负面影响却不小。

宋太宗对宋朝有哪些贡献?

在中国的历史上,人们对于宋太宗赵光义的评价是不怎么高的。其中最主要的原因应该是他涉嫌杀害了自己的兄长也就是北宋的开国皇帝宋太祖赵匡胤,然后窃取了原本应该是属于赵匡胤后代的皇位。但是我们如果抛开对他的个人道德的评价来看赵光义的皇帝生涯,应该说他还是做出了一定的政绩的,他的主要政绩应该是在开拓疆土方面。

赵光义即位后鼓励垦荒以发展农业生产,扩大科举规模,设考课、审官院,对官员的考察与选拔进一步加强,并更加限制节度使权力,确立文官替代武人当政的局面,正是这些顺应历史潮流的举措为宋朝的稳定做出了重要贡献。

在军事方面与北方辽国与西北夏州党项政权间的战争频发,宋太宗为了更好地控制与驾驭出征将帅开始实行将从中御的政策,但由于各种原因的限制使其这种政策效果并不理想,赵光义对辽之战、雍熙北伐均以失败告终。两次北伐中,军粮需求量大、百姓不堪重负;幽州及其周边遭遇兵燹,军粮供给受限;军粮征调地域较广、转输难度大。

军粮供应的困境限制了宋军的军事行动,相当程度上决定了赵光义两次北伐的失败。几次边陲防线的失利、后方起义的爆发遏制了北宋进一步开辟疆土,太宗的施政也不得不转为重内虚外。赵光义在处理民族外交问题上,先由“备边通好”转向“图制契丹”,再由“图制契丹”转向“联夷攻辽”,最终由“联夷攻辽”转向“修德以怀远”。北宋雍熙北伐失败以后,宋辽接着又进行了几次战争。赵光义及群臣从战争的现实中逐步改变了对辽策略,从战略进攻完全转为战略防御,并采取了若干较为有效的防御措施。同时,又积极主动去谋求对辽和平。

在读书上,赵光义给后人留下了一句成语——“开卷有益”。那是在太平兴国八年,他下令编撰的一部大型类书完成,这部书共一千卷,搜集和摘录了一千六百多种古籍的重要内容,分类归成五十五门,堪称大部头。这么一部巨著,估计现在很少有人能下决心啃完,可赵光义一见就喜欢上了,尽管政务繁忙(赵光义很勤政的),还是规定自己每天必读三卷。

这三卷书每天由史馆进呈给侍读官,天天如此,有的大臣怕皇帝累着,就劝他说:“一天看三卷有些多了,恐怕您会劳累。”赵光义却说:“我天性就喜欢读书,读起书来神清气爽,怎么会劳累呢?而且只要打开书卷就会有收获 (开卷有益),时间也不会被浪费。”结果他用一年的时间,读完了这部巨著。

赵光义内心最大的理想就是收复燕云十六洲,士兵们听说还要继续攻打幽州,大宋军队中弥漫着消极、厌战的情绪。当然开始的时候进军还算顺利,一些州郡不战而降,宋辽大军在幽州城下展开了决战,战斗相当激烈,宋太宗大腿中了两箭,仓皇逃走,宋军打败。第一次失利并没有让太宗失去信心,过了几年,雍熙三年(986年)宋朝再次出兵收复燕云,东路主力大军在岐沟关被辽军击溃,战争便匆匆结束。

在这里不得不吐槽一下宋太宗的军事指挥,宋太宗军事谋略比不上哥哥宋太祖,可是却痴迷“以图示意”,在两次与辽军的战争中,绘制了多张战争行进和进攻路线图。雍熙北伐前,绘制了最为得意的“平戎万全阵图”。你或许不知道此图的布阵,没有关系,只要知道此阵需兵力十四万九百三十人,在实战中能不能实现,诸位发挥想象吧。

灵活性差,实战性差,理想很丰满,现实很残酷。但是太宗却执迷不悟,用图阵遥控指挥前方军事。出征前,亲自制定行军布阵图,告诫将领不得更改,否则有功也必罚!战场上瞬息万变,在当时情况下,宋太宗在开封并不能及时了解前方敌情,却要将军严格遵守行军布阵图,真是蠢材也想不出的招儿,还不如御驾亲征。但是他害怕了,毕竟受了伤,死里逃生捡回一条命。

宋太宗对宋朝有哪些贡献?

宋太宗赵光义即位后鼓励垦荒以发展农业生产,扩大科举规模,设考课、审官院,对官员的考察与选拔进一步加强,并更加限制节度使权力,确立文官替代武人当政的局面,正是这些顺应历史潮流的举措为宋朝的稳定做出了重要贡献。

敬道兴佛的做法,有的方面还超过了太祖。对道教,他不仅注重扶植道教,还礼遇隐逸的道士,例如他给华山道士陈抟赐号为“希夷先生”大加尊崇,搜寻遗失的道教经书,并大力建设宫观,使遭受唐末五代战火破坏的道教有所恢复,为其进一步的发展也奠定了坚实的基础。

维护了中央集中权力和政权管辖地区的内部统一。基本上杜绝了五代以来藩镇割据篡权的可能,基本实现了国朝初赵普提出的强干弱枝之法。他成功确立皇太子,在保证皇朝权力过度和稳定这一方面,做出了不可磨灭的贡献。

宋太宗对宋朝有哪些贡献?

先说用“贡献”一词不妥。应该问,宋太宗在朝干了啥?想起两个关键词:斧声烛影,高粱河。由此可见,太宗只是算一个及格的君主,守成之君。用贡献一词太重太正面了。当然,我认同史学界和某些网民的看法,以史料分析,赵匡胤还是想兄终弟及的,并无传位于子的意图。太宗自己着急了,因为赵德昭早已成年,赵普又与他不一条心,自然只能玩权谋把戏。历史不容假设,不过如果是太祖之子继位顺利,一太宗下场堪忧。二北伐大业大概率不会出现高粱河的局面。

宋太宗对宋朝有哪些贡献?

感谢邀请,我是老韩,那个酷爱踢馆砸场的老韩!你韩哥从不为了证明自己最牛逼,只为了证明关注你韩哥才会最开心!

至于题主所问的这厮,话说感觉这厮挺没意思的,赵匡胤的弟弟赵光义呗!有啥贡献?感觉完全被他哥哥的光芒所掩盖,还羞辱李后主李大玩脚,把小周后隔三差五的叫到宫里糟蹋,完事了画了个【临幸小周后图】送给李大玩脚,春花秋月何时了,恰似一江春水向东流的李大玩脚有啥好欺负的啊?

综上所述,我是你韩哥,你韩哥从不为了证明自己最牛逼,只为了证明关注你韩哥才最开心!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。