你觉得在汉朝有效实施的推恩令政策,是否能够有效解决晚唐顽疾之一的:藩镇割据?

导语:

推恩令是汉武帝时期,解决诸侯王割据问题,最重要的武器。发明这个武器的主父偃,那简直就是一个天才。推恩令的推行,有效地解决了诸侯王割据的问题,王国越分越小,那么就越有利于汉武帝的统治。

唐王朝后期的藩镇割据,其实不是一样的情况。因为安史之乱过后,节度使们一个个拥兵自重,尤其是河朔地区的节度使,完全不把唐王朝放在眼里,这就造成了他们割据一方的局面产生。

推恩令能否解决唐王朝藩镇割据的问题呢?这是一个千古谜题,因为唐朝的皇帝也没有用这一招,我们只能猜测一下,答案或许是不能。

01推恩令的实施,让诸侯王们进退两难。主父偃原来是想要在各大诸侯王那里混饭吃的,可是人家都瞧不起他,又受到各地学者的排挤,所以主父偃无奈之下,只好前往长安。

他对诸侯王是充满愤恨的,所以天天躲在小黑屋里研究整治诸侯王的方法,终于让他想到了推恩令。没错,千古传奇的推恩令就是这么带着仇恨诞生的。

主父偃立刻上书汉武帝,第二天就接到了汉武帝传召的旨意。很难想象,当时的政治是多么的开明,一个穷书生写了封信给皇帝,第二天就能得到皇帝的召见,是皇帝太闲了吗?

不管怎样,主父偃的推恩令赢得了汉武帝的夸赞。当年汉武帝的叔叔梁王曾经拥有比汉景帝还要高规格的出行待遇,府库里的钱财也比皇宫内的多,简直比天子还要出格。

古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸之地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。---《史记》

这一点引起了汉景帝的不满,但是没办法,诸侯王不仅拥有封地,而且还拥有一定的军权和赋税的权力,他们完全可以独立自主。

所以主父偃告诉汉武帝,让诸侯王们的所有儿子,都有资格继承王位,将一个大诸侯平分成若干小诸侯国,这么传个几代下去,诸侯国就没了。

春正月,诏曰:‘梁王、城阳王亲慈同生,愿以邑分弟,其许之。诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉。’于是藩国始分,而子弟毕侯矣。---《汉书》

这一招实在是太狠了,比如说刘备的祖先中山靖王刘胜有一百多个儿子,将来他的诸侯国就要被平均分为一百多份,难怪到了刘备这一代的时候,只能靠卖草鞋过日子了。

诸侯王们不敢反抗,也不能反抗。为什么呢?

因为首先这是汉武帝下的命令,除非你要造反,否则就必须要照办。然而造反的下场,参考汉景帝时期的吴楚之乱了。

其次,那些庶出的儿子们可都盯着呢!过去只能让嫡长子继承王位,现在不同了,庶子们都有合法的继承权了,除非诸侯王想要血洗子孙,否则就必须按照推恩令来做。

真的是有苦说不出,诸侯王们只能按照推恩令的命令去均分自己的土地,结果诸侯王割据的问题果然被解决了。

02唐王朝的藩镇割据,不适用推恩令。唐王朝到了唐玄宗这个败家子的时候,虽然一度达到了巅峰状态。可是唐玄宗喜欢儿媳妇儿杨玉怀,又找个了干儿子安禄山。

最后安禄山以节度使的身份造反,差点把唐王朝给推翻了。后来在郭子仪、李光弼等人的努力之下,安史之乱虽然被平定了,可各地的节度使们也开始不愿意听从唐王朝的命令了。

这些节度使大概分为三波人:

第一波就是河朔节度使,他们拥有自己的军队、土地和赋税,完全就是独立的小王国,所以他们不用听从唐王朝的调遣也能活下去。

第二波则是保持中立的节度使,他们虽然势力小一点,可是处于墙头草两边倒的近况。唐王朝他们不敢得罪,河朔节度使他们也不敢得罪。

第三波那就是江南地区的节度使,他们是忠心于唐王朝的,因为他们手里没有多少兵权,也使得江南地区成为了唐王朝赋税的重要来源地。

由此可见节度使虽然名义上听从唐王朝的号令,其实很多都各自为政。那些听话的节度使压根就不需要动,不听话的节度使你下达命令人家也不会理你,所以说这是一个非常尴尬的事情。

安、史乱天下,至肃宗大难略平,君臣皆幸安,故瓜分河北地,付授叛将,护养孽萌,以成祸根。乱人乘之,遂擅署吏,以赋税自私,不朝献于廷。效战国,肱髀相依,以土地传子孙,胁百姓,加锯其颈,利怵逆污,遂使其人自视犹羌狄然。一寇死,一贼生,讫唐亡百馀年,卒不为王土。---《新唐书》

推恩令的前提是,王朝中央拥有绝对的领导权,那他们下达的命令才有权威性。可是对河朔节度使们来说,唐王朝已经完全不是他们的对手了,他们何必再去听从唐王朝的调遣呢?推恩令就算下达下去,他们也绝对不会照办的。

03黄巢起义过后,节度使们才彻底失去控制。其实唐朝中期的时候,节度使们还不敢太放肆,因为唐中期唐王朝还是有一定权威性的,至少控制着全国大部分的土地和军队。

河朔节度使虽然牛,可是他们也只能在自己的地盘上横行霸道。一旦出了这个范围,他们依旧要受到唐王朝的牵制。

而且他们表面上也要遵行唐王朝的法令,按照唐朝的规矩来办事。可是到了黄巢起义以后,事情就完全不同了。

于是自唐、邓、许、汝、孟、洛、郑、汴、曹、濮、徐、兖数十州,毕罹其毒。贼围陈郡百日,关东仍岁无耕稼,人饿倚墙壁间,贼俘人而食,日杀数千。贼有舂磨砦,为巨碓数百,生纳人于臼碎之,合骨而食,其流毒若是。---《旧唐书》

全国各地的节度使们纷纷起来瓜分地盘和百姓,这些可都是最重要的资源。有了人和地,那么就有财富,有了财富就能养活军队,有了军队就可以成立独立的小王国。

所以黄巢起义以后,唐王朝彻底失去了中央政权的权威性,全国各地到处都是节度使割据自立的局面。

后来出现五代十国纷乱的局面,其实就是从这个时候开始的。唐王朝已经成为了傀儡,就更加别提什么推恩令了。

每个诸侯都不说自己称王,可是每个诸侯都可以按照世袭制度把大位传给自己的儿子。所以推恩令就算是发布下来,人家又不是诸侯王,只是朝廷的官员,怎么可能遵行呢?

总结:推恩令的实施,是需要汉武帝这种强权人物做保障的。汉武帝为什么能够做出那么多伟大的功业?他实行的所有改革,基本上都是成功的,这是为什么呢?因为汉武帝本人有绝对的权威性。

推恩令如果换到明朝朱允炆身上,难道就能够顺利推行下去吗?当然不能,因为朱允炆名义上操控全国,可是实际上却无法调动他的那些叔叔,因为他没有足够的能力。

汉武帝就不同了,他的任何命令,那都是铁板上钉钉的事情。说改革货币,那全国就可以改革货币,这种执行能力,一定需要一个强有力的领袖人物作为支撑才行。

所以说推恩令在汉武帝时期,可以顺利实行,那是因为人家是汉武帝颁布的条例。到了唐朝之所以不能实行,那是因为唐朝中后期缺少汉武帝这么一位雷厉风行的皇帝罢了。

参考资料:

《旧唐书》

《史记》

《新唐书》

《汉书》

你觉得在汉朝有效实施的推恩令政策,是否能够有效解决晚唐顽疾之一的:藩镇割据?

先说答案,不能。

原因如下:

首先,安史之乱发生后,唐王朝开始运作削藩事宜,除了直接出兵镇压,这其中还有一个重要的方法,就是将势力大的节度使拆分成若干个小的节度使,比如朔方节度一下子分成九个小的节度使,剑南节度也分成剑南东川节度使和剑南西川节度使等等。而且还设立许多都防御使、观察使以及经略使用以分权之前的节度使。这样一来,至元和年间,从早期的“九节度一经略”变成了“元和四十八藩镇”。从当时的效果来看,确实控制住了藩镇割据的进一步发展,甚至一度还出现了“元和中兴”的局面。但是由于深层次的整体社会原因,唐王朝的统治者还不可以将节度势力彻底抹杀,所以一直对各路的节度使实施“姑息政策”,从而达到让边疆与内地的节度使之间相互制衡,中央与地方的节度使相互制衡,地区间的节度使相互制衡。也就是说“众分节度”的方法只能缓解唐王朝的“病情”,但是无法“根治”。

其次,既然是推恩令,那么他的最直接的前提是这个职位得能世袭制,但是藩镇的节度使绝大部分不是世袭制,而是由皇帝任命,是随时可以调度的。只有少数起兵反抗的藩镇才有可能世袭制,而这世袭还不是节度使想世袭就世袭的,得需要得到下面的“牙兵”们认可,如果“牙兵”们不认可,照样把继承的节度使赶下台或者杀死,再立新的节度使。出现过世袭的节度使主要分布在古代的河北地区,被称之为“河朔三镇”,即是卢龙节度使、镇冀节度使、魏博节度使三个节度使的合称,虽然他们不听唐王朝的指挥,还世袭节度,但是没有一个节度使能自始而终的世袭下来。相对来说世袭最稳定的镇冀节度使也有四姓更迭。而且这三镇中同姓之间也有相互杀伐,世袭制很难维系稳定。所以藩镇割据至少在权力流通环节上不具备被“推恩”的能力。

再者,推恩令解决的对象适应的是统治阶级的上层矛盾,而藩镇割据产生的深层次原因是地方经济遭到破坏,当地民众无以为生,只有当佣兵混口饭吃,佣兵到后来几乎成了世袭制,慢慢的就成为节度使的亲卫兵,也就是“牙兵”,他们是节度使的拥护者。反过来看,节度使也就成为了“牙兵”利益集团的代表者,如果哪一天不能给他们利益,那么这个节度使也就会被“牙兵”们赶下台。也就是说不解决这些民众的营生问题,只“推恩”节度使是没有用的,因为他们完全可以再重新立一个新的节度使。

所以说藩镇问题仅仅是表象,要想解决这个问题,光靠“推恩令”是不行的,必须得解决深层次的经济民生问题,但是唐王朝连年征战、宦官当权、牛李党争,早已百毒俱全,唐王朝根本无力发展经济。黄巢起义之后更是让唐王朝失去了权威。此时的藩镇势力最终失去控制,最后才导致唐王朝的亡国。

你觉得在汉朝有效实施的推恩令政策,是否能够有效解决晚唐顽疾之一的:藩镇割据?

刘邦开国后,吸取秦朝二世而亡的教训,在剪除韩信等“异姓王”后,分封同姓子侄为王,史称:“同姓王”。希望在国家危难之时,同姓诸侯王能出于同宗血亲之情拱卫朝廷。

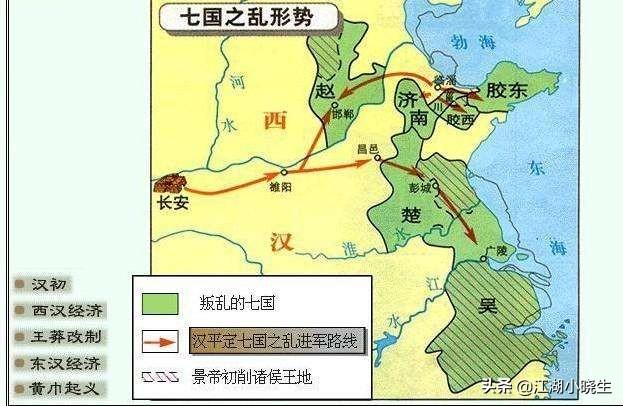

后来事情发展,并没有象刘邦想像的那样。相反在西汉景帝时,诸侯王势力强大威胁中央朝廷,汉景帝下诏削藩,七个刘姓宗室诸侯王起兵叛乱,史称七王之乱,终为朝廷平定。

武帝时,众多封国依然存在。为进一步解决这一问题,武帝采取了主父偃的建议颁行“推恩令”,这样就不断分化和弱化了王国势力,最终解决了困扰西汉中央朝廷的王国问题。

唐玄宗天宝年间,爆发了“安史之乱”。历时八时,唐中央政府平定了叛乱,但也付出了沉重的代价,唐朝由此转入衰败。在平定叛乱的过程中,中央实力削弱,逐渐形成了“藩镇割据”。

汉朝采用“推恩令”解决王国问题的前提是平定了“七国之乱”,也就是就,西汉朝廷是有很大的实力控制诸侯国的。而唐朝后期,中央朝廷已经没有这个实力了。汉朝的诸侯王与唐朝的藩镇在形成和与中央朝廷宗亲关系上也不相同。汉朝“推恩令”获得分封的都是刘姓子孙,而藩镇则不是。所以,汉朝发挥重要历史任用的“推恩令”,在唐朝是解决不了“藩镇割据”问题的,最终唐亡了藩镇势力。你觉得在汉朝有效实施的推恩令政策,是否能够有效解决晚唐顽疾之一的:藩镇割据?

我觉得汉朝的的“推恩令”是不能解决晚唐顽疾“藩政割据”的,如果推行了不但没有效果的,反而会加速灭亡!我先用现代化的语言来解解释一下推恩令,然后来举几个朝代的实例大家就知道了!

什么事推恩令?推恩令意思是说,政令诸侯王将自己的封地分给自己的子孙(包括子弟),比如说一个诸侯王的封地只有那么大,它有五个儿子,那么他死后,他的封地就一分为五,这五分之一封地的小诸侯又有五个儿子,他死后他五分之一的封地再又一分为五,到了最后是越分越小,中央这么做的意义是,加强中央集权(无论政治、经济、军事),防止诸侯做大造反!

历史上有几个王朝弄过和推恩令相似的东西,那就是“削藩”,虽然有点区别,但目的相同:1汉景帝时的“七王之乱”,就是由于采取了削藩政策结果酿成“剧变”,连晁错都冤杀了,虽然几个月后就平定了。2明朝建文帝的削藩,结果发生了“靖难之役”,自己下落不明,死因成了“千古之谜”,连皇位都丢了!3清朝康熙的“平定三藩”,也是因为削藩,历时八年,造成人力、物力、财力上的损失不记其数!

唐朝由于“安史之乱”,国力由强盛走向了衰弱,那么晚唐呢?晚唐藩镇割据已经达到“病入膏荒”的地步,他那情行就像“战国七雄”一样,天子只是个摆设和名义上的“象征”!晚唐根本就没有足够的人力、物力、财力来实行“推恩令”,推行这玩意是要先做好打仗准备!打仗是需要钱的!那几个朝代只所以推行“削藩”成功是因为在国力、军力强盛的时候推行的。“晚唐”,就别谈国力了“连个别藩镇”都不如!所以他灭王是早晚得事,他要是推行“推恩令”,会加速自己的灭亡!

你觉得在汉朝有效实施的推恩令政策,是否能够有效解决晚唐顽疾之一的:藩镇割据?

这怎么可能呢?汉朝的推恩令是准许刘氏诸侯王,在分配其辖下王国的权益时,不仅要照顾到嫡长子的利益,还要照顾到庶子们的利益。

比如一个诸侯王去世了,他的王位将由嫡长子继承,而其他庶子在推恩令的支持下,也可以各自建立侯国。这样一来一个王国便被分割成了众多的侯国,从而使其丧失拥兵自重对抗中央的实力!

而唐朝的藩镇却不是这样的,藩镇割据是在“安史之乱”时种下的恶因,而后才在唐朝中后期产生了恶果!因为藩镇主帅皆非唐朝宗室子弟,所以他们对推恩令是不会感冒的!任何藩镇主帅都知道,军权是自己的立命之本,地盘则是自己的安身之源!假如没有了地盘,谁来为自己提供兵源?谁又能为自己提供粮饷?故而藩镇主帅们是决不会允许其他人来分割自己的兵权和地盘的,即便是自己的儿子也不行!

汉代的推恩令得以施行,是由于诸侯王屡次造反,给朝廷带来了冲击。所以在汉武帝时,才借用并完善汉景帝分梁国为五份,特命梁王刘武的五个儿子分别建国的方法,广泛地对各个诸侯王采取用推恩令的方式分而制之,借以削弱诸侯势力!而唐朝藩镇并非诸侯,他们只是一群借助军权占据地盘,并逐渐做大的军阀或准军阀而己,对他们来说军权和地盘就是性命!更是犹如苍鹰之双翼,都是不可或缺的,更是不能允许被分割或削弱的,这就是推恩令不可能在唐朝藩镇推行的原因!

你觉得在汉朝有效实施的推恩令政策,是否能够有效解决晚唐顽疾之一的:藩镇割据?

谢邀,我来谈谈我的看法!

西汉推恩令产生的背景最早提出推恩令的人,是汉文帝时的贾谊。汉文帝六年一场未成功的叛乱,在谷口有模有样的上演。兵车四十辆、人口数千人、实施者是子但与柴武。除此之外,还有闽越、匈奴撑腰。可惜的是因叛徒告密,幕后主使者淮南王刘长被召至京师长安问罪。

犯事的人是刘邦的小儿子,说起他的同年着实让人怜悯。汉高祖八年,刘邦从东垣路过赵国。赵王张敖为尽臣子的孝心,于是进献了美女侍寝。等到刘邦回到长安后,该美女有幸有孕在身,赵王不敢有丝毫的怠慢,在王宫外另修房子供其居住。原以为日子就这样的安稳过下去了,可天有不测风云。赵国丞相贯高私自谋反事发,赵王及刘长母子一同被抓入狱。

——史上造反结局最好的淮南王刘长

看着瘦削的儿子挨着皮鞭,无能无力的美人将实情告知。没曾想却是泥牛入海毫无回信,当时美人有个弟弟叫赵兼,与吕后的同党审食其是好友。如此一番周转后,吕后得知消息,且不说将刘长认祖归宗,反倒醋意大发隐瞒真相。无计可施的美人,看着儿子一时生命无虞,看破红尘自杀而亡。纸终究是包不住火,刘邦最后将美人安葬在了其家乡真定,小刘长则托付给吕后抚养。汉高祖十一年,淮南王英布叛乱被剿灭,刘长被分封到此地为淮南王!

——《过秦论》的作者贾谊

上即令丞相、御史逮诸县传淮南王不发封馈侍者,皆弃市,乃以列侯葬淮南王于雍,置守冢三十家。孝文八年,怜淮南王,王有子四人,年皆七八岁,乃封子安为阜陵侯,子勃为安阳侯,子赐为阳周侯,子良为东城侯。——《汉书》

也许有读者会嫌我啰嗦,其实将刘长的身世,交代的不能再详细,是因为他犯谋反罪却死于自杀!案子审了半个月,丞相张苍、冯敬、廷尉及宗正提交了案子审结书。深思熟虑后的汉文帝,做了一下裁决:关在囚车里面,按着方位每个县都要游行;餐饮为每日肉五斤,酒二斗。等游行到雍县时,刘长已死亡多日。怒不可遏的汉文帝,一纸诏书将雍县的上一站,所有的知情不报者弃市。此时刘长再一次,被幸运女神眷顾。汉文帝八年,其子刘安、刘勃、刘赐、刘良,分别被赐爵阜陵侯、安阳侯、阳周侯、东城侯。故事讲到这里,可以说刘长是造反最幸运的人!

——宫中蚊帐用麻布的汉文帝

正是在这样危机四伏的情况下,贾谊不得不在《治安策》中提出“众建诸侯而少其力”的建议。有句诗“可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神”,道出了贾谊怀才不遇的境遇,自然他的提议被束之高阁!随后汉景帝爆发了吴楚七国之乱,幸得其弟刘武与周亚夫齐心协力,才保住大汉中央政府的权威。等到了汉武帝元朔二年春正月,主父偃再次提出推恩令的主张,持续百年之久的藩国威胁得以解除!

唐代藩镇割据特点有撒任何一项改革,都必须保证两点:一是收得上来税,二是派得下去人。不巧的是唐代此两点皆不具备,我将以唐肃宗时期的一件事为证!

至德二年十一月,唐肃宗李亨遣乌承恩,前往河北宣喻,任命刚投降的史思明为归义王、范阳节度使,丢失达四年之久的仓、瀛、安、深、德、棣等地方,再次回到了朝廷手中,在普天同庆的欢乐声中,匡扶大唐的功臣李光弼,嗅到了一丝血腥味儿。

——平定安史之乱、与郭子仪齐名的李光弼

揣着为国尽忠的李光弼,选中了与史思明故交颇深的乌承恩,来完成这项别人无法胜任的工作!起初史思明并没有怀疑他,原因有二:乌承恩的老父,对史思明有提携之恩;二是乌承恩早在担任信都太守时,就已倾尽全力帮他对抗朝廷!

直到有一日乌承恩外出办事,史思明的心腹来找他。不经意间发现了房中的暗格,并搜出李光弼的书信一封,大意是让乌承恩潜伏在其身边,等到有机会伺机杀死史思明,事成后封他为范阳节度使。阅完信后的史思明,气得是眉毛直竖立。

——安史之乱的主要策划者史思明

第二日一早,不顾乌承恩是唐肃宗的钦差,当众宣布李光弼的那封书信后,将乌承恩斩首祭旗。归而复叛的史思明,再次攻城略地,使本已熄灭的安史之乱火苗,又熊熊燃烧起来,直到唐代宗宝应二年(公元763年)二月十七日才结束!

我们试想一下,杀皇帝派来的人,拒不上交赋税于中央。史思明带头违反了这两点,后世的藩镇绝对效仿。推恩令再好,没有钱与没有权的唐中央政府,也只能在梦里想想罢咯!

——END——

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。