为什么经历了一千多年岁月的黄河铁牛至今依然完好无损?

在我们的小学课文里,曾经学过一篇文章叫做《捞铁牛》。当时河水暴涨,将浮桥冲垮,铁牛则掉入了河底。大家都不知道该如何打捞铁牛,怀丙和尚想出了用船盛满泥土,连接铁牛以后,再卸掉泥土,以此将铁牛捞上来。

为什么捞铁牛要这么费劲呢?因为每只铁牛几十吨重。古代铁牛的重量都是非常重的,因为铁牛当时作用主要是为了给浮桥做根基用的,相当于现在打桩。那个年代没有打桩机,又没有混凝土,所以只能用几吨重的铁牛作为浮桥的根基,以此来稳固住浮桥。

这是比较聪明的一种做法了,因为铁牛的重量在当时来说是非常重的,每一只都有几万斤。就算是现在要铸造这样的铁牛,都需要消耗大量的人力和物力。当时那种物资匮乏的年代,所需要投入的成本就更加不可预计了。

也就是在盛世唐朝,才会有如此浩大的规模来打造铁牛。否则压根就造不起啊,因为铁牛好铁量太高,打造难度又大,这必须要以国家为单位才能打造而成。

固定浮桥的作用,为什么需要做成牛的形状呢?有一件事是比较有意思的,黄河打捞上来的这些铁牛,全都是牛的形状。既然是作为浮桥的根基,为什么要制作成牛的形状呢?难道这不是刻意在增加施工难度吗?

显然盛世唐朝并不在乎这点难度,能工巧匠当时多得是。治所制造成牛的形状,其实是有一种对黄河的敬畏。时常爆发的黄河水患,是居住在黄河两岸百姓们最痛苦的事情,常常搞得大家流离失所。传说铁牛能够镇住黄河,所以唐玄宗才会下令制造铁牛。

其实自古以来浮桥的这种压脚都是用铁牛来打造的。人们始终相信,有了铁牛以后,就能够保佑他们的庄家不受黄河的伤害。

这当然是一种迷信的说法,但是打造铁牛的难度跟治理黄河比起来,其实要轻松太多了。所以唐玄宗宁可打造铁牛,以此来稳定人心。也不想治理黄河,可见古代人对黄河时常发水患,其实也很无奈的。毕竟是农业大国,天灾自然是最麻烦的事情。

打捞上来的铁牛,为什么千年不锈呢?这些铁牛是唐玄宗下令打造的,所以冶铁的纯度是有保障的,没人敢在这方面偷工减料。所以铁牛能够重达几十吨,是有原因的。纯铁是不容易被腐蚀的,所以说铁牛的材质纯度是比较高的。

之所以不会被锈蚀,其实主要原因是铁牛千年以来一直都深埋在水下的淤泥之中,所以压根就没办法跟空气接触。在接触不到空气的情况下,这些铁牛自然就不会锈蚀了。

学过化学的朋友应该知道,铁要想生锈腐蚀,必须要同时满足两个条件。第一个就是要有水,第二个则是氧气。铁牛深埋淤泥之中,虽然是有水了,但是与外界的氧气完全隔绝,压根就产生不了化学反应,所以不生锈是很正常的。

结果:捞出来的铁牛,在极短的时间内就变得锈迹斑斑了。刚捞出来的铁牛还是比较亮丽的,浑身上下就像是擦了一层油一样,看着发光。可是过了一段时间以后,铁牛就出问题了。

几乎所有铁牛的表面,都产生了严重的锈迹。毕竟深埋水中千年,水早就侵入到了铁牛的表层,再加上打捞上来以后,带着水的铁牛自然会遇到氧气,两个生锈的条件都具备了,所以铁牛就像是脱了缰的野马,立刻锈迹斑斑,几乎有损毁的可能。

好在当时工作人员立刻采取了措施,将铁牛的形象保存了下来。直到现在,我们都能看到他们露天在外面的样子,确实十分震撼。

为什么经历了一千多年岁月的黄河铁牛至今依然完好无损?

黄河铁牛是黄河岸边著名的镇水神兽,它出土于现在山西省的永济市,这里曾是古代黄河蒲津渡的渡口,是古代晋陕重要的水上交通要道。

而从唐代建造了这八座大铁牛开始计算,至今已经有1300多年的历史,经过数次黄河的改道,铁牛被淹没在了河水之中。

到上个世纪五十年代,由于兴建三门峡水库蓄洪,古代渡口出现了大范围淤泥堆积的情况,铁牛也被埋在了黄河的泥沙之中,不见了踪影。

后来经过文物专家向国务院申请,国家才启动了寻找镇水神兽的计划,经过长达一年的搜寻,在1989年,四只铁牛才得以重见天日。

唐代为何造此神兽?我们创造的文明被称作黄河文明,黄河作为我们赖以生存的母亲河,但对自己的子女并不是十分友好。历史上黄河决堤的记载数不胜数,中国人也是在治理黄河洪水泛滥的问题上奋斗了上千年。

到了鼎盛的大唐时期,唐玄宗为了彰显国力,震慑洪水,于是在唐代的中都蒲州,命工匠建造了8只大铁牛分列于黄河两岸。

那为何是铁牛,而不是其他动物呢?

其实这个也是有出处的,据《易经》记载:牛象坤,坤为土,土胜水。通过五行相生相克的特点,牛即是土,水来土掩,因此,在神兽中,铁牛具有镇水驱灾的作用。古人讲究“天时地利人和”,天,地,人相辅相成,才能交相辉映,共同驱邪。牛代表土,土即代表大地的意思,因此在铁牛的周围,建有7根铁柱,这7根铁柱呈北斗七星状排列,代表上天,祈求得到上天的眷顾。

同样,在每个铁牛周围,都有一个铁人“看护”神兽,他们服装各异,有唐装、有突厥装、有西亚装,反映出大唐的包容与胸怀。

宋代打捞铁牛的故事铁牛从唐代开始到我们现代打捞出来,期间并非是一直屹立在黄河两岸的。据明代冯梦龙记载,当年北宋宋英宗时期,由于数日暴雨不停,黄河水猛涨,用铁牛拴着的黄河浮桥被洪水冲走,连接着铁牛一道,被浮桥带入了黄河之中。

然而这动辄几万斤的大铁牛让当时的人犯了难,古代没有起重机,也没有挖掘机,这么个庞然大物可不是那么轻易就打捞上来的。

于是,宋英宗颁布圣旨,征召天下能工巧匠,凡是能将黄河铁牛打捞出来者赏银千两。重赏之下,必有勇夫,一位名叫怀丙的和尚自告奋勇,接下了这个看似不可能完成的任务。

怀丙先是命人将两只满载泥沙的船划到铁牛被冲到的地方,挑选两个水性好的人下水将铁牛用绳索勾住,保持绳索处于拉直状态,逐渐将船里的泥沙锄掉,利用船只吃水部位上浮将铁牛从淤泥中拉出来。

不得不说,古人的智慧与创造力真的让我们现代人为之痴迷。

铁牛如何保护的完好无损?其实说完好无损有些夸张,在1989年打捞出来的4只铁牛已经或多或少有了生锈的痕迹。只见这些铁牛形态各异,大约长3米,宽1米3,高1米9,连同铁牛下方的底座重量竟然达到了70吨,令人叹为观止。

再说到铁牛制作的工艺方面,铁牛的栩栩如生间接反映出唐代炼铁技术的成熟,铁牛表面涂有一层厚厚的镀膜,在最大程度上阻止了铁遇到氧气而被氧化成铁锈,这也是铁牛在潮湿的岸边能长期不生锈的原因。

至于铁牛被文物部门保护起来后,最大的问题就是如何防止铁牛再次生锈,因为历代铁质文物保护的最大问题就是目前还处理不好如何在保存原有文物模样的基础上进行防锈。

目前这四座大铁牛陈列在山西运城市唐代铁牛博物馆中,不过甚为可惜的是,黄河西岸的另外四头铁牛至今没有找到,不得不说是一种遗憾。

为什么经历了一千多年岁月的黄河铁牛至今依然完好无损?

古人认为黄河无桥,不可以搭桥,而黄河唯一的桥就是铁索横江,但这个铁索在哪里一直无人知晓,直到1989年在山西蒲州距离黄河3千米的地方发掘了4尊巨大的铁牛,终于揭开了这个谜。

古人云:牛象坤,坤为土,土胜水,所以牛可以镇洪水,黄河铁牛也取自于此。

唐朝时除了东都洛阳,西都长安外,还有中都蒲州,因为三座城被黄河拦开,盛世之下唐玄宗下令要造一座桥将三座都城连接起来,于是黄河铁牛铸造于唐玄宗725年时期,是世界上最大的铁器,重约45-70吨不等,高约1.9米,长3米,总共用了160万斤的铁,举全国之力铸造出来。

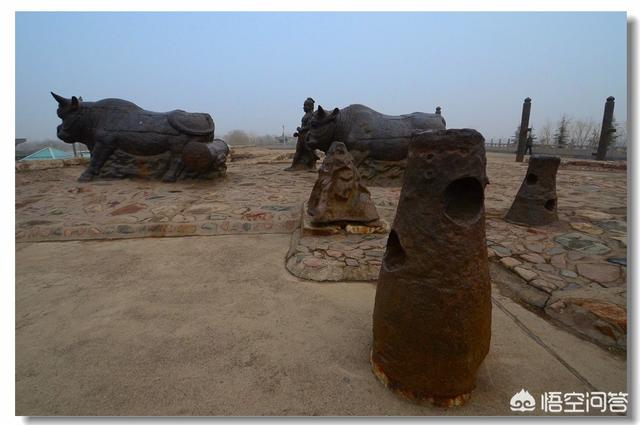

图为1989年出土黄河大铁牛时的情景。

黄河两岸分别4尊铁牛,有铁板底座和打地桩的铁柱,再用铁链连起来,在上面铺木板,铁索横江就形成了。重要的是1000多年的巧匠人们已经利用了力学的概念,比如地桩斜插,前牛轻,后牛重,牛的前脚蹲,后脚坐。而铁牛的做法是用巨石刻出铁牛的模子,再把溶的铁灌进去,温度相同,一次成型,异常坚固。

图为七星铁柱,与北斗七星相对应,代表了上苍。

每个铁牛旁有铁人策牛,后面有七根铁柱呈北斗七星摆法,这个铁桥做好后,一用500年没有问题,元朝时蒙古人因战争将铁索桥上的木板烧掉,明朝把桥重修铺上木板,又继续使用,直到民国1907年黄河改道,铁牛被淤泥淹没,直到1989年重见天日。

出土的4个铁人分别是汉、胡、蒙、藏的民族服饰。

再说一下铁牛不生绣问题,铁牛肯定会生绣,89年铁牛出土时上面铁锈斑驳,脱落厉害,幸好及时保护才未继续锈蚀;中国出土最早的铁器商代就有,周代更多,那都是2,3千年前的铁器都能存在至今,更不用说一千多年这几个大铁疙瘩了;最后铁器的保存最简单的方法是在表面涂一层油膜,铁索横江使用了一千多年不坏,肯定是无数代人精心保养的结果,所以这个疑问不足为怪。

为什么经历了一千多年岁月的黄河铁牛至今依然完好无损?

黄河铁牛,它的背后隐藏着一项大唐王朝战略布局下的浩大工程之谜,其宏伟程度堪比万里长城、秦始皇陵墓以及京杭大运河。

黄河铁牛身世之谜1989年7月,距山西省永济市蒲州古城约3公里的黄河滩涂上,意外发掘出4头体型庞大的铁牛。它们矫角昂首、栩栩如生、威严肃穆。同时,在铁牛群的东北角,还有七根粗铁柱,呈现北斗七星分布。

因此,有人认为这是某宗教举行的某种神秘仪式;而更多的人断定它们就是镇河神兽,并流传下 “站在城墙望下看,四个铁牛镇河湾”的民谣。

后来,考古人员发现,每头铁牛的尾部都横着一根粗壮的铁轴,铁轴既没有艺术的美感,更没有宗教象征,似乎有着实用的功能。仔细观察之下,每根铁轴上面都残留有磨损的痕迹,而这些磨损的痕迹又明显带有链条长期缠绕摩擦留下的迹象。接着,当专家小心翼翼地掀开铁牛下方的一块块厚重的石板,人们惊奇地发现,石板下方都连接着六根长约3.6米的粗铁柱。

因此,专家断定,这些铁牛绝对不是镇河神兽或宗教祭祀所用,一是圣物绝对无法容忍遭到亵渎与损伤的;二是相对于神兽或宗教来说,下面连接的粗铁柱完全就是多余的。

正当大家百思不得其解的功夫,一个村民突然嚷道:“你们看,这些铁牛为何都是面朝黄河?”专家们突然醒悟,竟然将这么重要的现象忽视了。4头铁牛个个面向黄河,前腿蹬、后腿蹲、身体后坐,简直就像在进行一场拔河比赛。同时,每头铁牛下面的六根粗大的铁柱向前倾斜插入地下,再加个每头铁牛约50吨的重量,使铁牛更加的牢固,犹如扎根一般。

山西永济市原博物馆馆长樊旺林,他也是铁牛的发现者,通过查阅史书,发现这里有“蒲津桥”的记载。但是他不太相信,因为自古都有“天下黄河不桥”的说法,意思在黄河上架桥极为困难。为此,他走遍48公里的滩涂,却没有找到桥的痕迹。后来,他无意中在《永济县志》中找到一幅图,图中虽然没有蒲津桥的记载,却有八只大铁牛,其中四只的记载位置就是铁牛的发掘地点,另外四只则在蒲津关的黄河对面。不久,樊旺林在《通典》上又找到了大铁牛与铁索横江蒲津浮桥的踪迹。

浮桥的建造之谜《通典》记载:开元十二年,唐明皇始下群议,乃铸牛、人、柱,夹维两岸,久成固矣。公元724年,唐玄宗下令,以铁牛、铁人、铁柱、铁山作为浮桥地锚,重修蒲津桥。因为,在秦始皇时期,这里也曾修建过简易的浮桥。

据专家利用沙箱测算,这4头铁牛的用铁总量大约在200吨左右,也就是说每头牛约在50吨左右。如果加上铁链和其它铁器的重量,以及没有出土的黄河西岸铁器群的重量,蒲津桥耗铁将近800吨。但是,盛唐时期全国铁的年产量才仅有1千多吨,蒲津桥用铁就占了五分之四,绝对称得上是倾国之力的浩大工程。

据专家测量,每头铁牛高约1.9米、长约3米、宽约1.3米、重约50吨的大铁牛(准确的说法应是47吨)。

那么,如此庞然大物,是如何浇铸成形的,又是如何运到建桥现场的?

据专家介绍,当地遗存的许多土制小铁炉,就和唐朝时期的炼铁炉大同小异。

又据《天工开物》记载,古人铸造大型铸件,都会把数十个小铁炉运到现场,通过导槽将熔化的铁水倒入模具中浇铸成形。

那么,为何要将举国大工程放在荒芜的蒲津滩涂呢?

经济优势

从蒲津桥往东15公里,就是盛产池盐的运城。历史上经常有大量的池盐从这里运出,因此人们称之为运城。运城盐又名河东盐,唐朝时行销整个中国北方,人口众多的长安城是它最大的用户。

军事、政治优势

1300年前的唐朝都城长安,是全世界最大的城市,交通四通八达,西北有丝绸之路,西南有千里栈道,东南有运河水道,而东北正好是蒲津桥所在的秦晋通途。可以说,蒲津桥是河东通往长安必经的交通咽喉,对于唐朝长治久安,版图完整,都有着极其重要的战略地位。

地理优势

这里距长安城的直线路程最近,又正好地处黄河的拐弯处,相对水势较为平缓,利于修建。如:赵州桥、广济等古名桥都是建在河流的拐弯处。

那么,为何不修建木桥或石拱桥?

赵州桥可比蒲津铁索浮桥早100多年。

一是黄河每年产生平均16亿吨的泥沙,如果建成木桥或石拱桥,随着河底的上浮,用不了几年,桥就会被泥沙覆盖。但是,浮桥就可以利用铁索灵活变动。

二是黄河全河多年天然流量高达580亿立方米,平均流量达到了1774.5立方米/秒。如此巨大的水流量及水流冲力,以当时的技术根本无法克服。

建成后的铁索浦津浮桥,是中国历史上用铁量最大的一项工程,也是黄河上最大的一座浮桥。

据民间传说,六、七百年前这里还有一座巨型浮桥,如彩虹挂天、巨龙戏水,上面车轮滚滚,人喧马嘶,昼夜不绝,前后沿用了上千年,桥的两岸更有八头大铁牛,令黄河低头,神鬼莫犯。

浮桥及铁牛消失之谜公元1222年,在金朝与蒙古争夺蒲州城的战争中,蒲津浮桥被一把火烧为灰烬。就算被烧,大铁牛还在,想要修建也极为容易,但是为何蒲津浮桥和大铁牛就此消失?直到后世才被发掘。

一方面,自唐之后,国家的经济政治中心不断东移,曾经长安的区位优势已然不存,因此从宋朝之后,历朝历代再也没有进行重新修建。

另一方面,从800年前的宋代开始,黄河水患频发,可谓“三年一决口,百年一大患”。而在此之前的数百年间,黄河水势一直较为平稳。因此,由于泥沙的连年累积,洪水灾难频发,河床不断加高,八只拉扯蒲津铁索浮桥的地锚(大铁牛),就此被泥沙掩盖。

1300年后,当黄河铁牛被人们发掘出时,未曾大损,只是锈迹斑斑,而并非完好无损,但它却记录了一段中国桥梁历史上的辉煌成就。

图片来源网络

为什么经历了一千多年岁月的黄河铁牛至今依然完好无损?

一

小时候的课本上有一篇文章叫《捞铁牛》,讲的就是这几头铁牛的故事,不过当时还有8头,现在只有4头了。下面把这篇文章贴上来,让大家重新回忆一下,重温小学时光。

捞 铁 牛 宋朝时候,有一回黄河发大水,冲断了河中府城外的一座浮桥。黄河两岸的八只大铁牛是拴住浮桥用的,也被大水冲走了,陷在河底的淤泥里。 洪水退了,浮桥得重修。可是笨重的铁牛陷在河底,有哪个大力士能把它们一只一只捞起来呢?人们正在议论纷纷,一个和尚说:“让我来试试。铁牛是被水冲走的,我还叫水把它们送回来。” 和尚先请熟悉水性的人潜到水底,摸清了八只铁牛沉在哪儿。然后让人准备了两只很大的木船,船舱里装满泥沙,划到铁牛沉没的地方。船停稳了,他再叫人把两只船并排拴得紧紧的,用结实的木料搭个架子,跨在两只船上。又请熟悉水性的人带了很粗的绳子潜到水底,把绳子的一头牢牢地拴住铁牛,绳子的另一头绑在两只大船之间的架子上。 准备工作做好了。和尚请水手们一起动手,把船上的泥沙都铲到黄河里去。船里的泥沙慢慢地减少,船身慢慢地向上浮,拴住铁牛的绳子越绷越紧。船靠着水的浮力,把铁牛从淤泥里一点儿一点儿地向上拔。 船上的泥沙铲光了,铁牛也离开了河底。和尚不急着把铁牛捞上船,而是让水手们使劲把船划到岸边,再让许多人一齐用力,把水里的铁牛拖上了岸。 和尚用这样的办法,把八只笨重的铁牛,一只一只地拖了回来。 这个和尚叫怀丙,是当时出色的工程学家。二

公元724年,正值唐朝最兴盛的时候,唐玄宗李隆基为了加强山西和陕西的经济往来,改善两省的交通环境。他组织了庞大的人力,在山西省永济市蒲州黄河渡口修建了浮桥。

为了稳固浮桥,当时动用了160万斤生铁在两岸各放置了4头铁牛,4个铁人,四座铁山,还有四组七星铁柱。当时基本上是倾全国之力,160万斤生铁相当于唐朝年产量的80%,显而易见唐朝政府对修建这座浮桥是多么的重视。

大唐工部亲自派人督导,还专门找阴阳先生,对两岸的布置都做了规划。根据易经的解释,牛象坤,坤为土,土胜水。所以就用铁牛来代表土地,震慑黄河鬼怪,不得随意作乱。

七星铁柱则是仿照天上的北斗七星布局,再加上铁人,配合铁牛,就组成了天地人的格局。实际上在历史上,七星铁柱和铁人都是拴船的庄子,老百姓才不会有那么多讲究。

三

元朝末年,黄河水泛滥成灾。浮桥在大水中被冲垮,再加上当时黄河改道,这个唐朝时修建的交通要道,就被废弃了。铁牛也被泥沙掩埋,在枯水季到水中游泳的孩子还可以摸到铁牛,对这个河段不熟悉的船工开船还经常被牛角挂伤船底。

新中国建立后,50年代在黄河上修建了三门峡库区。由于这个水库规划的不科学,导致上游的泥沙淤积,再加上水位抬高。到了六七十年代铁牛已经被深埋在黄河水面两米以下的烂泥滩了,除了一些文物专家再没有人问津这些东西了。

改革开放后的1988年,永济县博物馆决定以这个古桥和铁牛作为旅游景点。在当地县委县政府的帮助下,发现了这些铁牛铁人的位置。1989年8月,当地有关部门组织了大规模的挖掘活动,4头铁牛重现水面,当然仍有四头下落不明。

根据历史记载,两岸的铁牛各分两组,每座铁牛身边有一个铁人。铁牛高1.9米,长约三米,宽约1.3米。在牛身上雕刻有精致的花纹,非常具有研究价值。铁牛的重量在42吨到70吨之间,以当时的锻造水平和运输水平,可以说绝对是当时的国家级大项目。

四

经过文物部门和当地政府的综合评估,决定在原址上抬高12米,尽量还原唐朝和明朝时期修建的石堤,露天摆放,供往来游客参观。这个博物馆现在还在永济市蒲州古城西门外,也是山西省重要的旅游景区。

这些存放了千年的铁牛为什么能够基本上做到完好无损呢?应该说山西省文物局在当时出土时,就充分考虑了各方面的因素,保证他们在不受任何损失的情况下安全着陆。在对表面进行防锈除锈处理时也采用了先进的技术,尽量不伤及铁牛的身体。

在历史上,早在春秋战国时期,中国人就掌握了铁器的抗蚀防锈工艺。比如越王勾践的佩剑刚出土时依然整体乌亮、寒光逼人,可以很轻松的划破十几张报纸。

根据相关专家研究,古代的防锈技术就是在表面进行一些硫化处理。用硫和硫化物,与金属的表面发生化学作用,起到防锈的作用。还有更先进的就是采用铬盐氧化法,处理完成后表面金属会被氧化,生成薄薄一层极其细腻的氧化金属,类似于现在的金属表面钝化处理法,基本上可以保证不会生锈。

这些铁牛在水下时因为被淤泥覆盖,深埋于地下。虽然从明朝到建国初期,600多年之前黄河不断泛滥成灾,但都没有对铁牛造成重大创伤。这也是我们当代人之福,还能看到1300多年前的铁牛,并且看上去依然栩栩如生,具有非常高的艺术价值。

为什么经历了一千多年岁月的黄河铁牛至今依然完好无损?

只可远观,不可近视。经过了上千年的岁月,黄河铁牛表面早已锈迹斑斑。

铁牛首先从名称上看基本是由铁打造,每尊铁牛重量不一,根据出土的铁牛称重,这还是经过经过上千年的河沙侵蚀后,最重的居然有72吨,最轻的也有45吨。原来是作为桥墩为黄河两岸的一座蒲津浮桥提供桥墩稳固的作用,帮助河对岸人们来往方便。可是在元朝末年,因为战争蒲津浮桥被摧毁了,黄河两岸的四尊铁牛也就失去作用没有人来维护,逐渐埋在河沙之中。

到1988年,永济县决定把铁牛捞出来。专家们经过不懈努力,终于捞出四尊锈迹斑斑的黄河铁牛,刚出土的黄河铁牛几乎和黄河的颜色一样。经过专家们的努力修缮,除去表面的铁锈,涂上新的保护层,为了防止泥沙的侵袭,又为铁牛打造专用的底架,最后把黄河铁牛所在位置升高。做完这一系列防护工作才是现在人们所看到黄河铁牛,说到底也是靠现代科学技术才能把铁牛保护的如此完好。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。