清朝灭亡之后,皇宫高手如云的数万御林军如何安置的呢?

按照道理,御林军就是当时保卫皇族们的侍卫。早在康熙年间,御林军的作用是相当大的,而且御林军中确实有高手。不过越往后,御林军就成了一种摆设,常常变成世袭罔替的职位,老子退休了儿子上台。

到了晚清时期,御林军就成了摆设中的摆设。当年八国联军打进来的时候,慈禧和光绪还不是撒腿就跑,因为他们也明白,所谓的御林军压根就挡不住八国联军的进攻。在嘉庆年间,天理教徒不过百人的队伍,就能横冲直撞地攻打紫禁城,并且还闯进去了,开创了唐宋明三朝从未发生过的荒唐政变,可怜御林军两千多人,居然挡不住不到一百人的队伍。题主所说的武功高强,可能真的未必。

晚清时期的御林军逐渐成为了一种世袭的铁饭碗,反正朝廷发钱养着他们,他们只需要按时上班就行了,关键时刻他们也没什么大用处。八国联军打来的时候,慈禧太后让他们护驾逃命,这些人一路上抢掠老百姓,跟洋人打的时候却一点本事都显示不出来。所以慈禧老太后对这些人赶到非常失望,等到张勋带了一支新式卫队前来护驾的时候,慈禧想要裁撤掉过去那一支御林军,可惜这些人都是旗人,属于他们自己家的人,所以无奈之下,满清政府还得养着这帮人。

1905年的时候,慈禧打算重新编练新军。毕竟张勋带来的人都是汉人,她心有芥蒂,果然不是个好东西。可是这支队伍实在是太慵懒了,常年累月的好日子让他们都废掉了,所以一直等到慈禧去世,这件事都没办成。直到载沣摄政的时候,才想起来改练新军的事情,将这只军队改成了两个协。不过说实话,没有战斗力就是改称两个军也没有用处。

清朝还是照样玩完儿了,袁世凯做了大总统以后,也发现这两千人马不是很好处理。所以就找来了北洋三杰之一的冯国璋来处理这支所谓的御林军。冯国璋心想着还白给他一支军队,这不是好事嘛!过去一看,我的天,全都是一帮玩鸟斗蛐蛐的主,不少人还抽大烟,这哪里是军队,简直就是难民营。冯国璋打心眼里不想要这支军队,可是这是袁世凯的命令,他也就不得不服从了。

接管了御林军以后,冯国璋将其编入成为了自己的第十六师。虽然换了新装备和制服,可是大爷的风范是一点都没有改变。冯国璋1919年就去世了,直到这一年,这帮御林军大爷他还供奉在自己的军队当中。

1920年,曹锟和吴佩孚为首的直系军阀向当时的北洋政府代表段祺瑞发起了进攻,当时十六师已经落在了段祺瑞手里。这帮子大爷,一听到枪炮响,立刻掉头就跑,完全没有任何职业军人的形象。随后这帮人不管是回到段祺瑞这里的,还是投降吴佩孚那边的,全都给了他们几块钱,打发他们回家,这样的大爷他们可供不起,直线影响了他们的整体战斗力。

所谓的清朝御林军就这么潦草收场了,这些旗人大爷们,过去有粮饷,所以能够勉强度日,回到家里,就算天天把自己是御林军的事情挂在嘴边,那也养不活自己了。

清朝灭亡之后,皇宫高手如云的数万御林军如何安置的呢?

清朝的御林军说实话,这得分成两部分来看,一部分是由满清的八旗子弟组成的,负责皇城安全的,也就是从八旗子弟上三旗挑选族中子弟组成的一支部队,另外一部分就是慈禧自己创立的一支部队,北洋六镇的第一镇,这是当时皇帝唯一一个能够随心所欲掌握在自己手里的一支部队,是当时慈禧从袁世凯手底下扣下来的一支部队,这一支部队常年驻守在金城地区,是当时满清政府最放心的一次部队。

这两支部队加起来应该有两万多人了!姑且就按照问题主的说法,把这两支部队称为御林军吧。

满清当时签署了退位投降书以后,实际上他并没有拥有军队的权力,这一只当时独立在袁世凯北洋军队体系外面的一支部队,也自然落入了袁世凯的眼光,不能够让这支部队坏了自己的大事,所以袁世凯派出专人对这支部队进行掌控,处理这件事情的人是我们熟悉的相声演员冯巩的爷爷冯国璋。

那个时候,溥仪从一个宫殿里面发现了一大堆的宝藏,也就是乾隆那个时期特别喜欢收藏吧,留下的一些收藏品,(今日头条漩涡鸣人yy首发于悟空问答)当时的太监捡到这些东西出去贩卖的时候,如果被士兵查到了,只不过是把东西没收,人没有事情,因为当时清政府已经不具备任何生杀大权了,这支军队已经完全的丧失了它的独立处理能力。

当然,袁世凯也不是什么善茬,他把自己的行政首府定在了北京城,也就把北京城下属的所有部队全部换了,这些御林军,则是交给了冯国璋来控制,编入北洋16师。

当然,这些人原先是吃着朝廷给他们的俸禄,享受着朝廷给他们的特权待遇,那是一个天差地别,所以很多人心生不满,出工不出力,冯国璋自己心里也明白,这帮人是什么个德性,所以对于他们使用冯国璋显的很,随干消耗你的时候就消耗你该把你扔到一边的时候就把你扔到一边儿,反正就没把你当做主力使用。

最后这帮人受不了了,就跟冯国璋说能不能放我们回家。冯国璋也乐的高兴,给了他们一点儿路费就打发他们走了,至于说你说这些人高手如云,这一点倒真的有待商榷。

清朝灭亡之后,皇宫高手如云的数万御林军如何安置的呢?

答:虽然说起晚清的军队,我们的第一反应常是“不堪一击”“一溃千里”等字眼。但是在大清朝的最后几年里,军队却是清朝统治者的“信心源泉”。比如《张文襄公》年谱里就记载,晚清名臣张之洞与摄政王载沣议事时,张之洞提醒载沣要防止“激变”,却不料年少气盛的载沣,接着一句豪言“有兵在”。当场叫张之洞张口结舌。

而这撑起包括载沣在内,诸多清末统治者底气的“兵”,就是晚清军界一支特殊队伍——有着“御林军”之称的禁卫军。

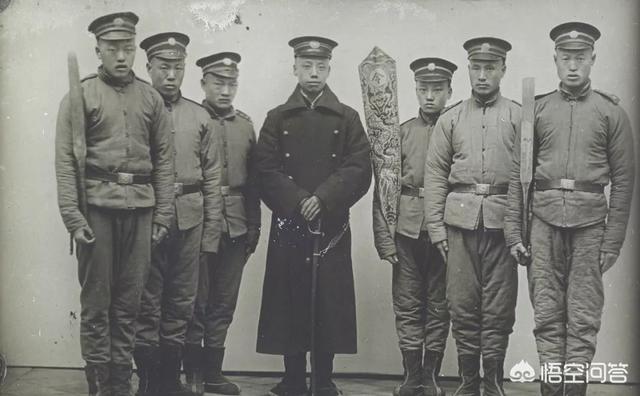

比起清末年间,北京城诸多早已孱弱不堪,在庚子国难里遭尽吊打宰割的各路“御林军”来,清政府在20世纪初重新编练的“禁卫军”,却是大不同。也正是因为“庚子国难”里的惨败,清王朝才痛下决心,不惜血本要组建一支战力强大且绝对忠诚的“禁卫军”。这支部队从1905年起开始筹备,1911年7月正式完成编练,对外号称数万,实际也有两协共一万两千多人的规模,除了步兵外,还有马队、炮兵、工程兵等各兵种,俨然一支近代陆军。

这支陆军有多强?首先可以看看其“建军模板”——德意志陆军。整个禁卫军的编制、管理、战术、训练乃至武器装备,都一板一眼跟着德国学,士兵的常规装备,几乎是清一色“德国造”。因此禁卫军的军容与操练,都有着浓厚的德国元素。这支军队的掌舵人,是载涛、良弼等晚清贵族里的俊才,其基层的军官则来自各旗营里的“壮勇”,还有许多归国留学生,这些军官熟悉近代战争,整体素质较高,甚至可以说“高手如云”。

而比起晚清许多军队“烟枪兵扎堆”的惨样来,禁卫军在“选兵”方面也大不同。这支军队不但有着优厚的待遇,更有着严格的选拔标准:士兵年龄控制在17到25岁之间,每个士兵的身高必须在一米6以上,且要身家清白身体健康无不良嗜好。这在晚清军事史上,确实称得上风气一新。值得一提的是,一万两千人规模的禁卫军里,除了步兵第四标由汉族兵将组成外,其他人几乎清一色的旗人官兵。这也叫晚清统治者们格外放心。

于是全新面貌的禁卫军,也在1911年9月14日北京德胜门外阅兵仪式上闪亮登场,其威武的风姿叫摄政王载沣等晚清皇族们喜不自胜,大赞禁卫军“精神振奋”“成效昭著”“深堪嘉许”——有这样一支“御林军”在,大清江山似乎无忧了。

而这一天,距离那场震惊天下,最终让清王朝黯然落幕的辛亥革命,已经不到一个月时间。

那么问题来了,既然禁卫军又忠诚又能打,那为什么没有在几个月后“挽救大清”呢?而在清王朝宣告退位后,这支曾让晚清统治者底气十足的“虎师”,命运走向又如何?

这事儿,就得先厘清一个事实,看上去很强大,叫载沣很满意的禁卫军,到底能不能打?

虽然从制度、装备、管理等各个环节,这支禁卫军都努力向当时世界最高水平的德军看齐。其掌舵人载涛、良弼等人,也确实是清末贵族圈里少有的实干型人才。但这支军队,毕竟是诞生在清末烂透了的大染缸里,所以晚清军队该有的毛病,这支看似风气一新的御林军,其实一样都没少。1911年时,载涛本人就无奈承认禁卫军“但仍有逃亡,行文查拿,百无一获”。连“士兵开小差”这类事儿,它都没解决好。

待到辛亥革命一声炮响,传说中“高手如云”的禁卫军,在需要“见真章”的时候也露了馅。当被清王朝请回来“救火”的袁世凯,提议禁卫军南下与革命军作战时,作为禁卫军掌舵人的载涛就主动退让自请解职,铁良、良弼等原禁卫军高级将领也都被陆续调走。袁世凯的心腹冯国璋出任禁卫军总统官,由于冯国璋曾担任皇室贵胄学堂总办,许多禁卫军军官都是他的学生,因此很容易就接管住了这支部队。

而随着原禁卫军统领,晚清宗室“五虎”之一的良弼被革命党人刺杀,许多贵族都吓破了胆,冯国璋也趁机加强了对禁卫军的控制,这支曾被载沣给予厚望的“精锐”,彻底落入了“载沣死敌”袁世凯的手里。待到“袁世凯内阁”与“南京临时政府”达成“优待协议”,清室逊位已成定局时,根本保不了大清江山的禁卫军,也迎来了自己最终的命运。

1912年2月初,即距离清王朝宣布逊位约十天时,冯国璋来到禁卫军驻地训话,除了向禁卫军将士提前宣布了“清室逊位”的消息外,外加一顿苦口婆心劝,他告诉士兵们,现在“军饷也没有着落”,士兵吃饭都成问题,拿什么保卫大清?而且别看大清逊位,但皇太后与皇帝的安全有保障,禁卫军将士们的饭碗也有保障。

尤其是后者,冯国璋更当场以身家性命担保:“不论我(冯国璋)以后调任什么职务,走到任何地方,我保证永远不和你们脱离关系。”

而禁卫军的反应呢?这支以旗人为主的部队,在听说“清室逊位”时,有人当场就哭了,也有人交头接耳议论,但也有士兵面无表情站着,仿佛此时与他们无关。在得到了冯国璋的担保后,禁卫军总算安静了下来,冯国璋又赶快从禁卫军里选出两人给自己当护卫,每月发50两银子的军饷,表示只要自己没有兑现对禁卫军的承诺,这两个人就可以“立刻把我打死,并且不许我的家属报复”。

这么一来,在晚清政权交接的关键时刻,禁卫军总算是安静下来了。清王朝退位后,冯国璋也果然兑现了承诺,一直牢牢抓着禁卫军,后来禁卫军改编成了陆军第16师,做了冯国璋的嫡系部队,其军官依然还是晚清禁卫军的“老人”。特别是那两个护卫,无论冯国璋出任都督,还是就任“中华民国大总统”,他俩都紧紧跟在其身后,是为民国政坛一景。

冯国璋去世后,已经是“第16师”的禁卫军又卷入到直皖大战里,并很快被解散,这支风光一时的近代军队,就此彻底退出了历史舞台。抗战时期,面对日寇的侵略铁蹄,以载涛为代表的一些“原禁卫军将士”虽然已白发苍苍,却拒绝日本侵略者的威逼利诱,狠狠打脸了那时代的“精英汉奸”们,也守住了作为中国人的民族大义底线。这,应该是这支禁卫军短暂的历史上,最为光辉的一刻,没有之一。

一支禁卫军,半世纪浮沉岁月,多少家国兴亡的感慨回味在其中。

参考资料:《禁卫军:紫禁城里最后的御林军》《中国御林军》《一生之回忆》

作者:张嵚

清朝灭亡之后,皇宫高手如云的数万御林军如何安置的呢?

御林军是皇宫中保护皇帝的军队,装备也是最先进的,每个士兵都是精挑细选出来的,据说个个都是武功高强,在清朝灭亡之后,皇宫中海油数万御林军,那么这些御林军最后的去向如何?

据说溥仪退位之时,宫中还有两万御林军,而如何安置这两万御林军的任务最后落到了冯国璋手中,要知道御林军大多都是满族人,他们对清朝要比汉人对清朝要效忠的多,如果不处理好的话,很有可能会引发不比要的战乱。

后来冯国璋为了防止御林军混乱,声称自己不会将紫禁城保护起来,也不会限制他们的自由,御林军照样可以每个月拿俸禄。

(冯国璋)

另外还宣布,如果有不愿意从军的就回到家乡,还补发路费,当然还有愿意投靠冯国璋的,自然可以继续留下来。

御林军也能看出个好歹,即使反抗也讨不到好处,与其这样还不如接受冯国璋的建议,本来他们从军大多就是为了养活家人,如今冯国璋能给他们更多的好处,他们自然愿意紧随其后。

加入冯国璋麾下之后,很快就被整编成了北洋陆军16师,然而在第一次交战时(直奉交战)就被吴佩孚收服。

吴佩孚直接撤掉御林军的番号,解散了这支军队,让他们各自回到家中,过着自己的生活。

然而真实历史并非如此御林军虽说听起来很霸气,就和听到了锦衣卫一样,但是真实历史上并没有这个御林军称号,只有西汉武帝时期的羽林军,御林军这个称号大多只能在小说上见到。

【感谢关注】

清朝灭亡之后,皇宫高手如云的数万御林军如何安置的呢?

清朝是没有御林军的,“御林军”这个称谓在唐朝以后就基本没有了,宋朝称禁军,明朝称京军,而清朝比较特殊,他们有八旗。

八旗是一个蛮特别的组织,总的来说是一个军政合一的编制,他们被派往全国各地各大城市驻防,并且构筑了所谓“满城”,和汉人相隔离开来。但是清朝紫禁城里是没有御林军的,只有宫廷侍卫。

这些宫廷侍卫都是由上三旗子弟来充任的,而且是选满蒙勋戚子弟(汉八旗不行)及武进士为侍卫,分三等,又在其中特简若干为御前侍卫及乾清门侍卫,为最高级。

这些侍卫既然都是贵戚子弟,那么就不可能一直干下去。事实上,就是清朝不灭亡,这些公子哥也就干个几天然后就会外放做官,毕竟他们是特权阶级,不需要像汉人那样升迁得辛苦。

清朝完蛋以后,这些贵戚子弟并不会像那些前朝的苦大兵一样没活路,因为他们家里有的是钱和势力,而且由于《优待条例》的关系,他们甚至还可以继续在紫禁城小朝廷里面继续当差。前途很美好,毕竟他们是旗下大爷嘛。

清朝灭亡之后,皇宫高手如云的数万御林军如何安置的呢?

历史上并没有御林军这样的称谓,但有“羽林军”,也叫“禁军”,清朝叫“护军”。

在一些宫廷剧中,我们看到大内高手如云,个个飞檐走壁、武功高强,这些人不是羽林军。清朝时,只有皇帝最信任的三旗子弟才能选为侍卫,归侍卫处管理。包括御前侍卫、乾清门侍卫、大内侍卫等。

这个机构的领导为领侍卫内大臣(正一品,上三旗中每旗各二人担任)、内大臣(从一品,六人)、散秩大臣(从二品,不定额)。隶属于侍卫处的侍卫包括:头等侍卫60人,正三品;二等侍卫150人,正四品;三等侍卫270人,正五品;蓝翎侍卫90人,正六品。随旗行走的宗室侍卫,一等侍卫9人,二等侍卫18人,三等侍卫66人。

清朝的护军编制有亲军营、前锋营、护军营、火器营等。亲军营定额1770人,是归侍卫处管理的禁卫部队,由领侍卫内大臣统领,其任务是配合侍卫保卫皇帝、护卫皇宫。

前锋营是挑选满、蒙八旗中的精锐组成,共1770人,该营为满、蒙八旗最精锐的部队,分左、右两翼,左翼负责镶黄、正白、镶白、正蓝四旗官兵,右翼负责正黄、正红、镶红、镶蓝四旗官兵,每翼设正二品前锋都统一员。前锋营的职责是在皇帝出巡驻止时,担任外围警卫。

护军营是皇帝的禁卫军,平时守卫宫殿门户,皇帝出巡时,任御营警卫。兵员均选自满、蒙八旗,总计15000人,上三旗守护紫禁城内,下五旗守卫紫禁城外。

火器营建于康熙三十年,配有鸟枪和子母枪等火器,共有7800余人,分内火器营(由枪营、炮营组成)和外火器营(专司鸟枪),由掌印总统大臣1人、总统大臣若干人统领,其主要任务是守卫京师和扈从皇帝出巡等职责。

本题中所说的“御林军”也就是这些机构,这些机构的头目大都是由功勋子弟担任。这些功勋子弟开国之初是可以的,都是有一定的武功素质的,可是随着家庭社会地位的升迁,这些子弟锦衣玉食,战斗力一代不如一代。有这些养尊处优的领导带着,羽林军的素质越来越低劣,到后来成了吃饭不做事的花架子。

到嘉庆皇帝的时候,一个拎着棍子的精神病也能混进宫去。有一次嘉庆皇帝在景运门散步,一个彪形大汉拎着菜刀追着嘉庆皇帝砍。可是随着的人就那么看着懵圈,竟没人上前解救。真理教头目林清勾结几个太监,带着一百多人差点打进隆宗门,你说这些羽林军还有什么用。

不难想象八国联军之所以能攻入北京,不只是大清落后的原因,而是军队腐败无能到一定程度。这些护军公子哥军官们平时斗蛐遛狗、欺压百姓可以,上阵杀敌想都别想。即使后来清军也建起新军,使用火枪火炮,这些公子哥根本不顶用。

辛亥革命后,冯国璋为了笼络清朝护军的军心。把清朝护军改编为北洋陆军十六师,原来的待遇不变;愿意留下的可以继续当兵,不愿意留下的发给路费遣返回家。这些老爷兵没多久就在直奉大战中吃了败仗,直接被奉系军阀头子吴佩孚重金收买投降了。之后部队被撤销番号就地解散,这些老爷兵从此回到民间,销声匿迹。免责声明:图片来自网络,如有异议请联系本人删除!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。