刘禅投降后被封为安乐公,为何孙皓投降后却被封为归命侯?

蜀汉是第一个投降司马家的,为了给东吴做一个表率作用,司马昭自然是要礼遇刘禅的,所以给了刘禅一个安乐公。公爵比王爵第一个档次,不过比侯爵高多了,这也算是对刘禅的尊重,毕竟刘禅原来的那些手下很多都被封为侯爵。这是做给东吴看的,希望他们早点投降,这样吴主也能封一个公爵。

刘禅投降以后,并未如愿留在成都,而是远赴洛阳受封。蜀汉政权在刘禅手里四十一年,最终因为邓艾偷渡阴平,逼迫刘禅只能选择投降。其实当时他还是有选择的,至少可以等到姜维手里八万大军前来救援,可是他选择主动投降,这让司马昭十分惊喜和意外,这样的话就不用大动干戈了。所以司马昭大方地给了蜀汉君主刘禅一个安乐公,希望刘禅在洛阳能够安安稳稳地过日子。

后主举家东迁,既至洛阳,策命之曰“惟景元五年三月丁亥。皇帝临轩,使太常嘉命刘禅为安乐县公。---《三国志》其实这是给东吴的一种榜样,也是一种威慑。当初邓艾打下蜀汉的时候,曾经上书希望司马昭将刘禅留在成都,这样的话可以让孙皓误以为投降以后,依旧可以在故国为王的错觉。而司马昭拒绝了这种行为,因为司马昭不是在求东吴投降,而是在逼迫他,所以给刘禅待遇好是真的,把刘禅软禁在洛阳同样也是真的。

三国的灭亡次序,决定了东吴孙皓只能成为侯爵。蜀汉是第一个灭亡的,为了给东吴做一个表率,所以刘禅被司马昭封为安乐公。这种爵位已经让刘禅感到十分满意了,毕竟刘禅是亡国之君,手底下还有一帮臣子,那些臣子们没有一个的爵位是超过自己的。这是非常不错的待遇了,当时的司马昭不过也只是晋公而已。所以作为第一个投降的刘禅,待遇是不错的。

东吴这边那就动了小心思了,孙皓心里一定在想,最差也会混成一个安乐公,那还怕什么。反正先反抗,实在吃不消就投降呗!而正是因为他的这个想法,直接导致了他失去了安乐公的封位,只能封为一个侯爵。因为孙皓属于不识时务的那一种,而刘禅属于主动投诚的那一种,两者之间还是有区别的。

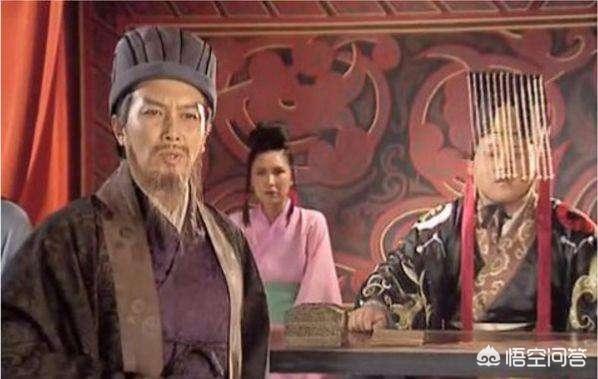

孙皓这家伙太狂了,司马炎必须要杀杀他的锐气。孙皓确实太狂了,早在江东的时候,他就立志要一统天下,可是又没有那么大的能力。他把自己绑了学着刘禅投降的时候,却依旧口出狂言。司马炎告诉孙皓,早就在洛阳准备了这么一个位置等着他了。没想到孙皓抬头就跟司马炎杠上了,他说自己也在建康准备了一个位置等着司马炎的。这一句话就暴露了孙皓这个人的野心。

孙皓穷迫归降,前诏待之以不死,今皓垂至,意犹愍之,其赐号为归命侯。进给衣服车乘,田三十顷,岁给谷五千斛,钱五十万,绢五百匹,绵五百斤”皓太子瑾拜中郎,诸子为王者,拜郎中。五年,皓死于洛阳。---《三国志》他虽然已经投降,可是很难保证,是不是真心投降。看现在的表现上来说,绝对不是真心投降的,所以司马炎必须要杀一杀他的锐气,只给他封了个侯爵,让他跟自己原来的手下同等级。此外平日里的待遇也和刘禅有天壤之别。

总结:刘禅懂得寄人篱下的态度,孙皓大爷做惯了没有教养。- 刘禅投降以后,本来在邓艾的安排下,是可以留在成都的。可是司马昭不答应,他认为刘禅必须要到洛阳来受封,才算是正式投降了。

- 三国灭亡的次序中,蜀汉是第一个,刘禅是主动投降,献出了成都,所以司马昭给了他一个安乐公。可是孙皓却冥顽不灵,抱有侥幸心理,自然就没有这么好待遇了。

- 孙皓本人实在是太狂妄,就算是见到司马炎都没有好脸色,缺少足够的交际能力和素养。刘禅就完全不同了啊,他知道说此间乐不思蜀,知道怎么哄司马昭开心,这本身就是一种能力。

刘禅投降后被封为安乐公,为何孙皓投降后却被封为归命侯?

这个原因很简单,因为蜀汉是三国之中第二个灭亡的,孙吴政权则是最后一个。

这里有个笔误,习惯性以司马家族实际掌握曹魏政权的时间来算,下意识认为蜀汉是第二个灭亡的,其实应该是第一个灭亡的,这里特别修改一下,加此说明,大体就不修改了,大家看看这就是不小心写文的下场,竟然给记错了…

我们先看看曹魏政权亡国之君曹奂是被封为陈留位。

为什么呢,因为人家是禅位于司马炎的,并没有怎么反抗司马炎的,司马炎不管是真心感谢,还是为了名声,都需要封人家为王的。

蜀汉的刘禅是安乐公,对比曹奂的陈留王很明显的降了一个等级,但也不错,毕竟蜀汉跟西晋政权是敌对的。

而且打一个不太恰当的理由,就好比有个公司坐大坐强以后,强制性收购了曾经与差不多的两家公司的一家公司,刚开始肯定象征性给这个被收购老板安排一个诸如CEO的位子,给人感觉是这公司挺不错的。

等到这个公司再收购最后一家公司的时候,最后被收购的老板也就是给一个虚职,爱干不干,不干拉倒的意思,同时之前被收购公司的老板日子也不好过了,只能自己辞职走人。

虽然比喻不太恰当,但说白了刘禅被封安乐公,很大原因是西晋想收买人心,让天下人看看我对待亡国之君还是可以的,不是说杀了了事。

这样一来,孙吴皇帝肯定不会誓死抵抗,到时候南下伐吴,肯定事半功倍。

等到孙吴被搞定以后,亡国之君孙皓自然没什么利用价值了,所以封了一个很明显的“归命侯”爵位。

谢谢观看宋安之独家原创回答,欢迎吐槽、点赞、关注~

刘禅投降后被封为安乐公,为何孙皓投降后却被封为归命侯?

原因是比较微妙的。

尽管曹魏和随后的西晋都不承认蜀汉和东汉间的“血缘继承关系”,甚至从来不说蜀汉的国号“汉”,而只称之为“蜀”、“蜀国”,但对于刘备父子打着“残汉”旗号自立这一点是比较敏感的,也知道在当时社会上仍残存着相当大的以汉为正统情绪(毕竟两汉存在了四百多年且经历过一次刘秀的复国),正因如此曹操才至死不敢当皇帝,曹丕也才会不厌其烦地搞“三揖三让”,并在官修史书中大肆渲染,同时善待汉献帝一家,目的就是营造魏、晋禅代的“合法性”,在这种情况下他们就不得不对已经投降的刘禅客气一些,给予较高的待遇,以堵塞天下之口。公爵是魏晋皇室以外所能获得的最高爵位,授予刘禅公爵既给了他所能给的最高待遇、地位,要知道汉献帝禅位后也不过封山阳公。但安乐公无封地,不君国,刘禅有爵无职,蜀汉文武入洛阳者也无人获得高位,仅边郡太守数人因天高皇帝远而留任,这表明魏晋对蜀汉实际上是十分防范的。

而孙吴则不同。孙策、孙权在东汉起兵时不过一杂号将军、校尉,后者更一度称臣于曹魏,无论从汉、魏、晋哪个角度看都是“僭伪”,如果给予太高地位、待遇反倒显得不够名正言顺。

此外,蜀汉灭亡时孙吴尚在,魏晋要“招徕远人”,即通过给予投降君主礼遇吸引尚未投降的孙吴效仿,而西晋灭吴时天下再无割据势力,没必要再搞“统战标兵”,因此刘禅不妨封高些,孙皓只能凑合过。孙吴灭亡前其宗室孙楷、孙秀因惧祸逃亡西晋,被封为级别很高的车骑将军、骠骑将军,这两个职位是魏晋将军中第二级(仅次于大将军),孙吴灭亡后仅几天他们就被降职为度辽将军、伏波将军,直接从第二级降到第五级(车骑、骠骑、卫将军以下依次有征镇、安平两级,再往下才是包括度辽、伏波在内的杂号将军),奥妙和刘禅封公而孙皓封侯是一样的。

刘禅投降后被封为安乐公,为何孙皓投降后却被封为归命侯?

三国末代的三位帝王:曹奂被封为陈留王,刘禅被封为安乐公,孙皓被封为归命侯。

由于晋承魏统,对待前代帝王必须厚道一点,所以曹奂封王并没有过多可以讨论的地方。反倒是刘禅和孙皓这两人,同为敌国末代君主,却得到了不一样的爵位,这就需要说道说道了。

为何刘禅和孙皓都是投降,却得到了不一样的结局?三个原因告诉你第一:蜀汉主动投降,东吴抵抗后投降。当然这说的是君主的做法,因为蜀汉在灭国之时也是有过抵抗的,但最后是刘禅主动开城投降了邓艾,不止如此,还下令各处放下兵器,使得钟会大军顺利入蜀。反而是东吴的抵抗,比起蜀汉要强烈得多。

司马昭灭蜀汉仅用了几个月,而司马炎灭东吴却用了整整十八年,这对于司马家上来说,东吴就留下了一个不好的印象,不像蜀汉那样忠诚、好收买。

第二:蜀汉亡后可以给东吴做表率,东吴亡后天下一统,晋朝再无后顾之忧。蜀汉在灭国后还有钟会、姜维之乱,死了不少人。这让司马家察觉到:四川一地并不安稳,刘家自刘焉开始已统治了四川七十多年,影响力根深蒂固。加上东吴未灭,司马家自然需要用蜀汉来做一个表率,既安稳了东吴众人,又安抚了益州和蜀汉旧臣。

刘禅被迁居到洛阳后,除了封安乐县公,子孙和蜀汉旧部都被安排了做官,也算是衣食无忧了。而且因为孙皓的昏庸残暴,东吴在江东早已不得人心,都盼望着晋军来解救他们了,所以尊崇刘禅可以安抚各方势力,而侮辱孙皓则能给江东民众出气。第三:刘禅隐忍,孙皓嚣张。这一点算是司马炎本人的出气方式了,刘禅投降后,至少还有一句“此乐间、不思蜀”,满足了司马父子的傲气。可孙皓投降后,还是经常出言不逊,一点都不懂得人在屋檐下的道理。

除了怼司马家重臣贾充之外,连晋武帝司马炎都难逃给孙皓过嘴瘾的结局。所以司马炎对孙皓十分厌恶,不但给了他归命侯这个明显侮辱人的爵位,还赐给了他一栋房子,偶尔给点钱、给点粮,让他们自己织布种田生活。

所以为什么刘禅和孙皓都是亡国之君,但得到的待遇却截然不同呢?就是上述三个原因了。

本文作者/狐史首丘:主写三国,次写明清,其余百度,然后乱编,喜欢点赞!刘禅投降后被封为安乐公,为何孙皓投降后却被封为归命侯?

我是生活问道。

说到刘禅和孙皓,不得不先说说另一个人,谁呢?曹魏的最后一任皇帝曹奂。曹奂在位时间不长,并且从来就是司马家族的傀儡。咸熙二年(公元265年),连傀儡皇帝也做不成的曹奂被司马炎篡位,曹魏终结。从220年汉献帝禅位曹丕称帝到265年曹奂禅位司马炎止,曹魏用了65年时间走了一个小循环。

还有一个大循环。

董卓废少帝刘辩立献帝刘协之前,刘协就是陈留王的爵位。而曹奂被废后同样被封为陈留王。从181年献帝废用陈留王到265年曹奂立为陈留王,历史用了84年时间走了个大循环。

既然是历史的循环,那总是要做个终结的,这个终结就是分久必合的大势。

刘禅之所以被封为安乐公,首先是因为刘禅的主动纳降,为司马炎统一天下,结束乱局起到了至关重要的作用。

刘禅统领的蜀汉如果铁了心顽抗到底,那么即便司马炎可以攻下成都,估计也会是敌亡一千,自损八百的结果。

刘禅虽然贵为蜀汉天子,执政后期偏信宦官佞言,但总体上没有德行缺失,没有乱杀臣民,倒行逆施的恶行,这也是比较难得的一面。

以司马炎的狡诈不会看不出刘禅的性格,所以当刘禅说出那句流传千古的“此间乐,不思蜀。”又坦然承认是别人教的。司马炎就知道他可以完全放心刘禅做为亡国之君的安全性了。

还有一个很重要的原因,因为刘禅并没有大的德行过失。因此,无论是降将还是民间,都有大批的忠于蜀汉的人在,安顿好刘禅,对于稳固西川和汉中的局势至关重要。

此间乐,不思蜀。那就安安稳稳、快快乐乐的做安乐公吧!

孙皓的继位几乎与刘禅的投降是在同一个时间内发生的,前后相差不到一年。

孙皓就是东吴第三位帝王,史称“吴末帝”,自264年,22岁的孙皓即皇帝位,至280年宣布投降西晋,共在位16年。

孙皓也是三国短暂的历史中和有数的皇帝中唯一一个以残暴、昏庸著称的皇帝。

孙权死后,孙休继位,但仅过六年,孙休就病死。孙休的突然死亡没能来得及对皇位做出安排,这为孙皓僭越皇位创造了条件。

左典军万彧联合濮阳兴和张布说服朱太后改立孙皓为皇帝。

孙皓执政前期还算是开明,也颇有建树,但好景不长,不到一年时间,孙皓就暴露了真实面目。

孙皓刚继位时,听从建议,主动与魏国(当时还没有禅位,实际是与司马家族)交好,但是仅仅过了一年,就与西晋(此时已经禅位)断交。

孙皓的喜怒无常仅从所用年号就可窥见一斑。孙皓在位16年,单是年号就前后使用了九个,从年号的更迭也能看出其执政的混乱。

执政的十六年间,其治下因为其的暴虐不是惨死,就是背逃西晋。

275年,东吴唯一可以抗衡西晋的名帅陆抗病逝,东吴的国势已经岌岌可危。

公元279年,西晋开始了对吴的最后讨伐。晋军所到之处,吴国军队无不望风而逃,西晋大军几乎是兵不血刃的到了都城建业。

孙皓迫于无奈,发布了类似于罪己诏的檄文后,自缚双手,把玉玺叼在嘴里向晋军大将王浚请降。

至此,三国归晋,历史又经过一个循环,完成了分久必合的短暂统一。

孙皓投降后,司马炎只是给了他一个“归命侯”的爵位,不要说和刘禅比,即使和他的同宗,被他逼反的同宗孙秀相比也是不如。

孙秀在270年(建衡二年)投降西晋后,被封为“会稽公”,并给予很高的待遇。

司马炎这么做,其实完全在意料之中。

- 蜀汉在265年主动归降,让久经战乱的人民安居乐业,符合西晋统治的需要。而孙皓负隅顽抗到280年,让国土得不到统一,这是一大罪状;

- 刘禅执政虽然没有什么作为,但不失为仁君,其治下安居乐业,万众归心。而孙皓统治的吴国残暴无道,专于杀戮,穷奢极欲,让吴国整个社会版图遭受到了根本性的毁坏。

- 投降先后顺序。曹奂禅位依旧是王,刘禅归降受封于公,孙皓迫降只能为候了。鉴于孙皓的所作所为,司马炎也用不着担心会有谁拥护他造反的。

刘禅投降后被封为安乐公,为何孙皓投降后却被封为归命侯?

这个很好理解,大致有以下几点原因。

首先,光从封号上讲,刘禅由于蜀国灭亡时,知道大势已去,爽爽快快出城投降了。没有给魏国造成大麻烦。而孙皓却在蜀国灭亡之后,不断主动向西晋挑起战争,打了十六年之久。

这本身在司马炎的眼里就是“不知天命”的无赖行为。所以封孙皓为“归命侯”,这本身就是一种侮辱和讽刺。

其次,吴蜀两国,蜀国先灭亡,给蜀国的君主待遇高一些,有利于招降吴国。

刘禅本身就是作为一种象征和典范给吴国看的。而且司马昭当时对刘禅多多少少还是有点“感激”之情的,所以让他虽然丢了江山,却可以安安乐乐一辈子衣食无忧。

第三,受降后,吴国不光是君主孙皓地位低。其他文武百官,几乎同平民百姓一样。不少人都怀念故土和东吴时代。

总而言之,这都是西晋统治者司马炎故意为之。

反正天下已定,你又能奈我何?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。