汉光武帝刘秀英明神武,但为何说东汉的灭亡与他的一项决定有关?

前言

汉光武帝刘秀一生南征北战,功业赫赫,挽大厦于将倾,扶汉室于既倒,被称为是“天选之子”。🐂🍺

然而,人无完人,刘秀也有过错误的决定,以致于东汉的灭亡和这个决定息息相关,那就是刘秀对汉朝兵制的改革。

刘秀对汉朝兵制做了什么?🤔刘秀在统一天下后,对兵制动的“大手术”,概括来说就是大面积地裁军:

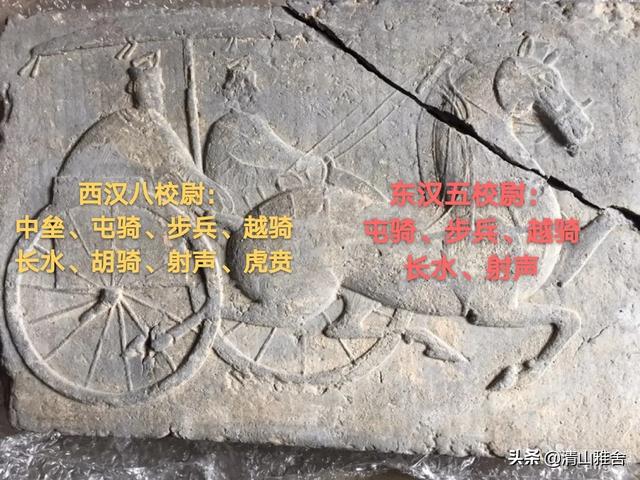

1、北军八校尉改为北军五校尉,即北军八个营裁到五个营。具体说就是中垒校尉取消,胡骑校尉并入长水校尉,虎贲校尉入射声校尉。

△北军前后对比

2、武官框架开始缩减规模,裁撤大批属官。具体说就是光禄勋裁撤属官户、骑、车三郎将及羽林令,都尉裁撤所属旅贲令、卫士令。

3、裁撤郡国兵。具体说就是上到都尉下到轻车、骑士、材官、楼船及军侯、军吏通通罢免,士兵更是都遣散回家种地。

刘秀为何要“大裁军”?🤔其实刘秀大规模地裁撤军队原本是好心。

汉末连年战乱,刘秀饱经动乱之苦,心中对战争很厌恶,同时他也深知天下疲弊,极需休养生息,所以就想减轻军事成本,从而减轻百姓的徭役负担,与民休息。

△汉光武帝刘秀剧照

光从这点来看,这真是惠民的仁政,刘秀可谓是心怀百姓的仁主。

但初衷是否好是一回事,而效果是否好却是另外一回事。

刘秀的“裁军”决定为何贻害后世?🤔大家想想,原本一个地方出了叛乱,地方的专业部队就解决了。

可是专业的部队基本都被裁光了,有了战事,只能让京师的南北军出动或是临时征发百姓凑成军队。

但南北军就两支部队,全国那么大,不可能全管得过来。😰

临时征发的军队,由于时间仓促,士兵前一阵还是一个庄稼汉,就算有短时间的训练,又能有多少战斗力?何况大多数情况下根本没有时间训练,所以东汉的临时组建军队总是败多胜少,同时百姓也深受这种兵制的剥削和骚扰。

长此以往,地方军备松懈不堪,南北军四处救火累成狗也有看顾不过来的时候。结果,东汉朝廷就不得不开始依赖于凶狠残暴的边军。😎

这个就后患无穷了,看看何进和袁绍引董卓的西凉军入京打压宦官,结果怎样?引狼入室,挟持汉帝,汉室从此一蹶不振了。

△董卓和他的西凉军

所以,刘秀对于兵制的改革导致了后来的一系列连锁反应,最终成为了东汉灭亡的主因。

由此可见,国家不管处于何种状态都不可废弃军备,弱军无强国,内忧外患生。

汉光武帝刘秀英明神武,但为何说东汉的灭亡与他的一项决定有关?

在中国的历史长河中,某些很强大的帝国,如秦、隋,它们看似强大无比,但最终都是一个短命王朝。

秦帝国创始人嬴政死后,帝国仅存在了三年,就亡于农民起义;隋帝国创始人杨坚死后,这个国家也仅仅维持了十五年,就宣布灭亡。

对于这两个帝国覆灭的原因,历史上众说纷纭,但终其原因,就一点——这两个国家的二代掌门人,都不行!

要知道,如果把一个王朝比作公司的话,第一代掌门人是创业帝王,第三代掌门人是守成之主,这个第二代掌门人,则是他们之间的“桥梁”。

第二代掌门人必须拥有第一代掌门人的创业本领,还要为第三代掌门人建立各种规章制度,以便让公司稳定发展。这样一来,第三代掌门人上任后,他就能够遵循祖先的治国理念,顺利接班,保住这份家业了。

所以说,对于一个公司、一个王朝来说,第二代统治者的强弱,将直接关系着这个帝国的未来。他对这个帝国的重要性,也不言而喻。

可惜的是,在这个方面,秦与隋的第二代掌门人就难堪大任了。他们其中的一个纨绔成性,另一个自以为是;他们都按照自己的思想胡乱治理,最终让公司破产。

除了这两个朝代,中国还有很多王朝都亡于二代之手。比如,让蜀汉亡国的乐不思蜀之君刘禅,让西晋衰亡的傻子皇帝司马衷,南朝刘宋的无能之君刘义符,以及五代十国著名的“败家四公子(后晋皇帝石重贵、后汉皇帝刘承佑、前蜀国王王衍、后蜀国王孟昶,这哥四个都是二代亡国)”,等等。

严格来说,西汉的第二代掌门人汉惠帝刘盈和明朝的第二代掌门人明惠帝朱允炆,这两个“惠”字辈的人,也应该算是败家的第二代。若没有他们的软弱无能,何来吕后大权独揽、朱棣谋朝篡位之事?

可见,对于一个帝国来说,第二代统治者的重要性不言而喻。

那么,对于这个刚刚建立的东汉王朝而言,这个第二代掌门人的能力又怎么样呢?这个第二代掌门人又会是谁呢?

也许会让你瞠目结舌,这个东汉王朝的第二代掌门人,堪称一个完美的继承人。而这个人,就是阴皇后(阴丽华)的子嗣——汉明帝刘庄。

不过,您可能不知道,这个帝国的第二代掌门人,他竟然是一个“捡漏”的产物。刘秀心中的接班人,不是他而是郭皇后(郭圣通)的子嗣,其长子——刘强。

这个故事的来龙去脉还得从头说起。

前面讲过,刘秀一生的最爱就是他的梦中情人阴丽华。但是,刘秀登基称帝后,他却没有立阴丽华为后,而是让第二任夫人郭圣通上位了,并立他的子嗣为太子。

原来,刘秀只身来河北开辟根据地时,他急需要当地豪强帮助自己。当时,河北有一个叫刘扬的军阀,他跟刘秀是同族,也是汉景帝的子孙。

因为都是汉景帝一脉的子孙,所以刘秀和刘扬非常投缘,双方也谈得非常不错。最终,刘扬同意归顺刘秀,听从他的领导。但是,刘扬有一个前提,刘秀不答应的话,一概免谈。

这个前提是——刘秀必须迎娶刘扬的外甥女郭圣通为妻,双方必须建立一个联姻关系。

对于这个要求,刘秀比较为难,因为他刚刚迎娶了阴丽华,且一生只爱这一个女子,心中根本容不下别人。但是,为了得到刘扬的人马、为了这个江山社稷,刘秀只能委屈一下阴丽华了,他迎娶了郭圣通,让其成了自己的二房太太。

迎娶了郭圣通后,刘扬马上兑现了承诺,他率军投奔了刘秀,帮助刘秀扫清了河北群雄,并拥立他在河北登基称帝了。

刘秀登基称帝后,就要册封皇后了。但这里的问题是,册封谁呢?是结发之妻阴丽华?还是后起之秀郭圣通呢?

刚开始,刘秀打算立阴丽华为妻,让这个梦中情人位居凤位,母仪天下。结果,在这里就看出阴丽华高尚的品德了。

这位贤德的妻子委婉地告诉刘秀:“请册封郭圣通为后。第一,郭圣通的家人出了很多力,‘困乏之情不能忘’,我们不能过河拆桥。第二,郭圣通生了皇帝的长子,论资排辈,也应该立她为皇后。”

听完阴丽华的话后,刘秀被深深地感动了,他听从了阴丽华的建议,册封郭圣通为后,册封其长子刘强为太子。但是,从此以后,他对这个妻子更加欣赏,更加宠爱了。

郭圣通被册封为皇后后,有那么一段时期,后宫“风调雨顺,国泰民安”。但是,随着时间的推移,等刘秀频繁地“开枝散叶,雨润均沾”后,郭圣通就非常忌妒和愤怒了,她统治的后宫也就此“鸡飞狗跳,永无宁日”。

原来,郭圣通就是汉景帝时期的“栗姬”,她痛恨皇帝多情,也厌恶那些勾搭皇帝的女人。为了让皇帝专情自己一人(怎么可能),郭圣通没少跟刘秀吵架。她虽然没有说出“皇帝是老狗”这种惊世骇俗的词语,但她的所作所为,也八九不离十了。

因为,根据《后汉书·皇后纪上》记载,郭圣通留下了“数怀怨怼”这个词语……看来,郭圣通没少怨怼皇帝,没少跟他对着干。

根据史料记载,郭圣通干了一件绝不能干的事情,她结党营私、干涉朝政,完全复制了吕后那一套。

就这样,对于刘秀而言,他清楚地知道,自己应该干什么了。

建武十七年(公元41年),刘秀以郭圣通“既无关雎之德,而有吕、霍(汉高祖后吕雉和汉宣帝后霍成君)之风,岂可托以幼孤,恭承明祀”为由,废掉了郭圣通的皇后之位,改立阴丽华为后。

母后被废后,太子刘强惶惶不可终日,他接连请求让位,去地方当藩王(聪明人)。刚开始,刘秀不同意,但大家“一来二去”后,刘秀就“含泪”同意了。

建武十九年(公元43年),刘秀颁布诏书,改刘强为东海王,册封刘阳为太子。这个刘阳,就是后来改名的汉明帝刘庄。

建武中元二年(57年),刘秀病逝,享年六十二岁。同时,二十九岁的汉明帝登基称帝,开始建立属于自己的时代。

明章之治

咱们都知道,一听汉明帝这个称谓,就知道这是一位明君。汉明帝也确实对得起这个名字,堪称实至名归,众望所归。

那么,这位皇帝都干了哪些英明神武的事情呢?

第一,这个皇帝有才华,有智慧。

史料记载,在汉明帝还当太子时,他就显示出自己过人的才华了。光武帝重建汉朝期间,北方的匈奴分裂了,他们分为北匈奴和南匈奴两个部分。其中,南匈奴离汉朝近,就主动内附,对汉朝俯首称臣。于是,光武帝册封了南匈奴官职,还与他们和亲。

看见南匈奴跟汉朝和亲了,北匈奴也立刻派来使者,请求和汉朝建交,并迎娶公主。

对于北匈奴的请求,光武帝犯难了,就召开集体会议,问问大家的意思。在这次会议中,当时的太子、日后的汉明帝刘庄说了一番非常精辟的话,让群臣对其刮目相看,也得到了父皇的信任。

刘庄是这样告诉大家的:“如今不能接受北匈奴的和亲建议。因为,如果我们与北匈奴和亲,北匈奴就会以我们为后盾,继续攻打南匈奴。南匈奴也会因为我们与北匈奴和亲对我们产生二心,进而造反。因此,我们不能与北匈奴和亲,还应该联系南匈奴,发兵北匈奴,解决这个心腹大患。”

事实证明,刘庄的这番话正确无比。他的这番话也成为东汉对匈奴的国策。

后来,就是在这条国策下,东汉联合南匈奴对北匈奴发动了大规模的进攻,逼迫这群“上帝之鞭”西迁,去祸害欧洲人了。

可见,如此英明神武的皇帝,焉能不是一个明君?

第二,这个皇帝很仁爱,绝不滥杀无辜。

史料记载,汉明帝有一个同母的弟弟,叫作刘荆。此人生性张狂、暗藏野心,见哥哥登基,刘荆很不服,他就暗自给废太子刘强写信,忽悠他造反。结果,刘强害怕汉明帝怪罪自己,赶紧把这封书写交给了汉明帝,并告发了此事。

一般来说,换成一个别的皇帝,兄弟这么干,就离死不远了(比如雍正)。但是,汉明帝是一个宅心仁厚的皇帝,根本没有怪罪刘荆,也没有提过此事。结果,见哥哥如此“软弱”后,刘荆竟然得寸进尺,加快了造反的步伐。

在封地,刘荆私自招募军队,打造兵器,他还找来几个算命先生,问问自己有没有“天子之相”。结果,见弟弟越来越过分了,汉明帝终于忍无可忍了,他裁减了刘荆的部队,但依旧没有怪罪他。

被裁减了军队后,刘荆这才发现,自己是如此软弱。于是,他再也不敢造反了。没过多久,他就害怕得自尽了。

得知刘荆自尽后,汉明帝非常悲痛,他追封弟弟为思王,其家属也得到了丰厚的赏赐。至于刘荆造反的事情,汉明帝根本没有提过,也没有追究其家属的责任。

可见,对比那些稍有风吹草动,就要“宁可错杀三千,不可放过一个”的皇帝,在证据确凿下,汉明帝也会念及手足之情,不会惩罚他们。这样的一个君主,焉能不是一个明君?

第三,这个皇帝深知帝国的隐患,绝不让外戚做大、做强。

史料记载,汉明帝深知外戚的危害性,他绝对不重用这些亲戚,以防止他们尾大不掉,祸害国家。

光武帝在临终前曾告诉刘庄,让他为自己和二十八位创业的大臣绘制画像,一起放在洛阳南宫的云台阁上,让这些大臣陪王伴驾,并永远歌颂他们的功绩。

对于父亲的遗愿,刘庄立刻照办。只不过他把一个叫马援的大将军画像拿了下来,不让他进入云台,要等自己死后再说。

为何?原因很简单,这个马援是刘庄的老丈人(马援的女儿是汉明帝的明德皇后)。

可见,汉明帝此举就是在释放一个极其危险的信号。他会严格限制和约束外戚,以防止他们做大做强,危害皇权。

事实上,终刘庄一朝,外戚势力一直被高度打压。汉明帝的几个小舅子都不是位高权重的大臣;马皇后的几个妹夫也没有得到像样的官职,甚至还因为犯罪被杀掉了。

由此可见,汉明帝对于这些外戚就是这样残忍。

永平十八年(公元75年),在位十八年的汉明帝因病逝世,享年仅仅四十七岁。他死后,其第五子刘炟继位,史称汉章帝。

汉章帝即位后,他继承了父亲的治国之道,并在自己有限的时间内,发展经济,废除酷刑,提倡儒学,发展佛教,并发兵打击北匈奴,保护了那条丝绸之路。最终,这位皇帝跟父亲一起建立了一个盛世,史称“明章之治”。

“明章之治”是东汉王朝的一个盛世,也是所有文人都向往的时代。南宋的著名教育家、理学家陈普就写过一首诗,希望生活在那个时代。

后宫任姒古今希,前殿弦歌凤已知。

孔子孟轲真薄命,不生建武永平时。

——《咏史上·光武明帝》

这个“明章之治”,就是这样了不起!

当然,“月盈则亏,水满则溢”,此千古不变之道理。东汉王朝在经历了“明章之治”后,开始迅速地由盛转衰了。

尾声——帝国完结

史料记载,东汉王朝一共十四位帝王,共立国一百九十五年,时间不可谓不长,皇帝数量也不可谓不多。但是,大家还不知道吧,东汉王朝除了建国的第一任皇帝,承上启下的第二任皇帝和最后一位皇帝外,剩下的十一位皇帝,全都英年早逝!

列一张表格,用来说明:

汉光武帝刘秀,30岁创建东汉,在位32年,享年62岁;

汉明帝刘庄,29岁即位,在位18年,享年47岁;

汉章帝刘炟,18岁即位,在位13年,享年31岁;

汉和帝刘肇,9岁即位,在位17年,享年26岁;

汉殇帝刘隆,1岁(实为百余天)即位,在位一年(实为八个月),享年1岁;

汉安帝刘祜,12岁即位,在位19年,享年31岁;

汉少帝刘懿,也称“汉婴帝”,即位时年龄无记载,在位仅仅七个月;

汉顺帝刘保,10岁即位,在位19年,享年29岁;

汉冲帝刘炳,1岁即位,在位1年(实为五个月),享年2岁;

汉质帝刘缵,7岁即位,在位1年(实为一年半)被杀,享年8岁;

汉桓帝刘志,14岁即位,在位21年,享年35岁;

汉灵帝刘宏,11岁即位,在位21年,享年32岁;

汉少帝刘辩,13岁即位,在位1年(实为五个月)被杀,享年14岁;

汉献帝刘协,8岁即位,在位31年,39岁被迫禅位,东汉王朝亡。

可见,东汉王朝一共十四帝,除了开国的两位君主年龄比较大,最后一位君主被养得好外(大家都懂),其余的十一位君主死的时候,大多都是未成年。

小皇帝上位后,无法处理朝政,只能让母后代劳。于是,东汉王朝前后共上演了六轮“外戚专权”的故事。这么大规模、持续的外戚专权,也算是前无古人,后无来者了。

这六轮外戚专权的顺序如下:

第一轮,汉和帝时,汉章帝皇后的窦氏及其家族专权;

第二轮,汉殇帝刘隆、汉安帝刘祜时,汉和帝的皇后邓氏及其家族专权;

第三轮,汉少帝刘懿、汉顺帝刘保时,汉安帝的皇后阎氏及其家族专权;

第四轮,汉冲帝刘炳、汉质帝刘缵、汉桓帝刘志时,汉顺帝的皇后梁氏及其家族专权;

第五轮,汉灵帝刘宏时,汉桓帝的皇后窦氏及其家族专权;

第六轮,汉少帝刘辩时,汉灵帝的皇后何氏及其家族专权。

就这样,在这个神奇的循环下,东汉王朝开始了一段奇特现象——皇帝年幼登基即位,只能依靠母亲,重用外戚,让外戚执掌国家。过了数年,皇帝长大后,准备夺权,就重用自己最信任的宦官,夺回权力,结果又导致宦官专权。紧接着,皇帝英年早逝,又是一个年幼的皇帝登基,结果只能依靠母亲,重用外戚,让外戚执掌国家。过了数年,皇帝长大后,准备夺权……

皇帝英年早逝,新皇年幼外戚掌权皇帝夺权重用宦官皇帝又英年早逝,新皇年幼外戚掌权皇帝夺权重用宦官皇帝又又英年早逝,新皇年幼外戚掌权……

这个神奇的公式,就成为东汉王朝的死循环了。在这个公式下,东汉王朝的政治格局也成为“一个中心,两个基本点”的形式了。

这个中心,就是皇权;这两个基本点,就是皇权左右的外戚和宦官势力。从此以后,东汉王朝就变成了一个“天平”,皇帝就是中间的那根秤杆,平衡着左右两个秤盘,维持着这个王朝的平衡。

这种局面维持了百余年,结果,等到了东汉末期,再也维护不下去了。

东汉末年,大将军何进为了夺权,准备诛杀十常侍,夺取宦官的权力。结果因为走漏消息,宦官先下手为强,诛杀了何进,彻底消灭了这股外戚势力。随后,袁绍马上起兵,诛杀了这些宦官,在替何进报仇的同时,也将这股宦官势力斩杀殆尽。

虽然袁绍杀了宦官,替何进报了仇,但是他根本不知道,自己这样做,到底给这个帝国带来了什么样的影响。

因为宦官杀了何进,等于是摧毁了外戚势力,而袁绍杀了宦官,等于是摧毁了宦官势力。这一下子,皇权的“两个基本点”都没有了,这个国家的平衡出现了问题,需要加入一股新的势力来维持这个平衡了。

结果,为了这个平衡,袁绍擅自做主,就让董卓率军进京,来填补这个空缺,让帝国重新平衡了。当然,袁绍这样做的结果,也只能跟曹操预测的一样,天下大乱了。

就这样,伴随着“何进无谋中贵乱,凉州董卓居朝堂”,一个天下大乱的时代终于到来。这个时代,真可谓:四方盗贼如蚁聚,六合奸雄皆鹰扬;孙坚孙策起江左,袁绍袁术兴河梁;刘焉父子据巴蜀,刘表军旅屯荆襄;张燕张鲁霸南郑,马腾韩遂守西凉;陶谦张绣公孙瓒,各逞雄才占一方。

最终,伴随着这些军阀的崛起,东汉王朝宣告灭亡。当然,关于三国前期这段历史,虽然还是东汉的历史,但大家都熟悉,就不再阐述了。

汉光武帝刘秀英明神武,但为何说东汉的灭亡与他的一项决定有关?

有人对东汉有句评价,“国恒以弱亡,独汉以强亡”。论国力,东汉在灭亡之前还是很强的。灭亡的原因很多,有农民起义,势力割据,土地兼并,阶层对立,有统治集团内部斗争,子嗣不旺等等。

始于刘秀手中的原因之一,最主要的土地分配没有做好。中国自古就是农业国家,土地分配关系到国家发展和稳定。刘秀从起兵到发展壮大,到称帝统一国家,一步步走来都是依靠很多势力,也就是很多豪强地主资助了刘秀的起义,革命非但没有革了原来豪强地主的命,反倒成了一家人。就是在国家统一过程中,为了减少损耗,刘秀对很多地方割据势力做出了让步和妥协,所以国家在形式上是大一统的,只有一个皇帝,普天之下莫非王土,但是具体到政令执行上,为了各自利益,就打了折扣。鉴于西汉末期土地兼并日益严重,农民流离失所,流民造反,天下大乱,刘秀就采用“度田”制度,也就是统计各地土地,人口等真实情况,为国家税收做个依据。但是,官吏很多是当年资助起义的豪强地主,他们对自己的情况不愿据实上报,有的官员和当地豪强地主勾结,瞒报造假,他们对农民却夸大数字,变本加厉。最后都是数字造假,报上去的和实际的相差甚远。农民赋税太重,造反了,刘秀知道后,要彻查贪腐官员,当时的很多官员就是豪强地主,能称得上豪强地主的,手里都有武装的,面对生死,很多人也跟着闹起来了。这下很多地方乱了,刘秀感觉要激化矛盾,国家动乱了,这事就不了了之。就是这样一个不太受控制的阶层,一直存在于东汉,影响了政令的执行。

汉光武帝刘秀英明神武,但为何说东汉的灭亡与他的一项决定有关?

这是刑事犯罪,铁定要严惩的。一,违规校外补课收取费用。二,威胁家长人身安全,已发生事实。三,给学校造成无可估量的损失。四,社会负面影响大。五,对其调离工作岗位处理皮毛式的不疼不痒的做法不理解。六,你这个牛逼式的滚蛋玷污了教师的神圣光环。七,其夫,棒凶的处理结果在哪里?

汉光武帝刘秀英明神武,但为何说东汉的灭亡与他的一项决定有关?

东汉的灭亡肯定与刘秀有关,他虽然英明神武,但有些事是历史的必然,有些事是他管不了的。首先,他如果不建立东汉,就不会有东汉灭亡。其次,他生有子嗣,而子嗣的贤与不肖,他是决定不了的,儿子刘庄不错,但孙子、曾孙做皇帝就越来越不行了,外戚与宦官专权,打击有识之士,把朝廷搞的乌烟瘴气,张角三兄弟发动黄巾起义,敲响了东汉灭亡的丧钟,十常侍当权,外戚何进请董卓进京,东汉王朝正式进人倒计时。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。