为什么很多人质疑夏朝存在?

质疑夏朝的基本都是外国人,他们认为,中国至今为止都没有挖掘出夏朝遗迹,凭什么就断定夏朝存在呢?

但我国老百姓和学者都坚信夏朝是真实存在的。

简单了解下“夏朝”的历史夏朝的最高统治者被称为“夏后”,夏朝共有17位夏后,他们的继承方式主要为“父传子”,偶尔会出现“兄传弟”,例如在夏朝17任君主中,其中3次就是兄弟之间的传位。

在古籍《竹书纪年》中,夏王朝的君主传承如下,并且记载夏朝存在了471年。

禹→启→太康→仲康→相→少康→杼(帝宁)→芬→荒→泄→不降→扃→廑→胤甲→昊→发→桀。

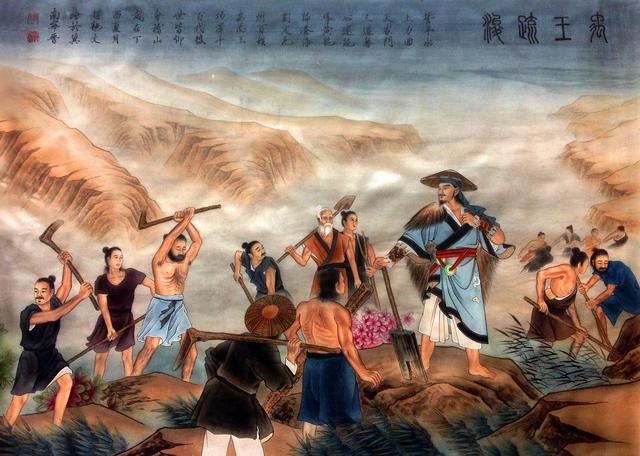

很多朋友对夏朝知之甚少,从古籍中记载,黄帝把帝位传给了颛顼,之后是帝喾、帝挚、尧、舜,或许是禹治理大水有功,所以禹被舜选为继承人。

夏朝的历史应该在禹去世后,当时大概有12个部落,即夏后氏、有扈氏、有男氏、斟鄩氏、彤城氏、褒氏、费氏、杞氏、缯氏、辛氏、冥氏、斟灌氏。

启所在的部落为夏后式,其他11个部落以夏后氏为首,当启从禹手中接过帝位后就开始统一建立国家夏朝,其中虽偶有部落叛乱,但都被启相继镇压。

启去世后,太康继位,此人喜爱游山玩水,对治理国家丝毫不感兴趣,没过多久,太康就遭到了后羿的驱逐,之后就跑到了斟鄩氏部落去暂避风头。

太康去世后,中康在后羿的鼎力支持下上位,但明眼人都知道,中康只是个傀儡,中康去世后,中康的儿子相继位。

相继位后仍然处处受后羿摆布,于是找了个机会逃出都城,在斟鄩氏与斟灌氏部落里生活。

后羿虽然成功继位,但此人同样不懂治理国家,于是提拔了一个叫寒浞的人,寒浞野心十足,在后羿的重用下,寒浞开始培养自己的势力,最后发动政变,铲除了后羿。

寒浞比后羿更狠,他派兵消灭了斟灌氏与斟鄩氏,杀死了相,但相的孕妻却逃过一劫,并且生下了一个儿子,名为少康。

少康长大后联合多个部落,组建力量后反攻寒浞,最后杀死了寒浞及他的两个儿子,这就是少康复国的故事。

少康重新统治夏朝后进入了一段稳定发展期,但孔甲继位后,夏朝就逐渐衰败,因为此人特别沉迷于方术,也就是鬼神一说。

夏朝最后崩溃在夏桀手中,此人残暴狠毒,将百姓生命视如草芥,自身没有治国才能,又喜欢重用小人,搞得朝政混乱,百姓民不聊生,所以失道寡助的夏桀,最后被商汤给灭了。

鸣条之战后,夏桀败走逃到了南巢,没过多久便病死了,而商汤也开始了商朝的历史。

为什么绝大多数中国学者,都认为夏朝是真实存在的?1.拥有完整的夏朝记载

在春秋战国时期,我国古人就开始编写官方史书,到了西汉时期,司马迁又编写了具有重大历史意义的《史记》。

在《史记》中分别有夏商周三个朝代的记载,并且拥有十分详细的帝位记载,即《夏本纪》、《殷本纪》和《周本纪》。

1928年,殷墟遗址中出土了大量甲骨文,经过专家破译对比,遗址中甲骨文记载的信息,绝大多数都和《史记》中的《殷本纪》一样,只是个别信息出现了差异,但并不影响大局。

以此推论,那么《史记》中关于夏朝的记载,大多数也应该是对的,咱暂且不说细节,起码夏朝应该是存在的。

除了《史记》之外,《竹书纪年》也可以证明夏朝的存在。

西晋咸宁五年,有人在战国魏襄王的墓中发现了一本编年体通史,里面的历史内容可追溯到上古五帝。

起初,《竹书纪年》确实备受争议,因为很多内容看着很虚假,但随着我国出土的甲骨文数量越来越多,破译的内容也越来越多,专家经过对比,最后发现《竹书纪年》的内容基本和出土遗址中甲骨文记载的内容差不多,这就更加能从旁证明《竹书纪年》中关于夏朝的记载是正确的。

此外,有专家在战国出土的一份竹简中发现,在《尹诰》和《尹至》两篇文章中多次提到了西邑,根据《书·太甲上》中关于西邑的相关记载,西邑很可能就是夏朝的别称。

因为夏朝作为我国第一个王朝,可以算得上是原始部落社会向封建社会的过渡期,覆灭了夏朝的商朝,很有可能全部抹去了夏朝存在的痕迹。

总之,从大量出土的古籍来看,夏朝确实是存在的,而且是我国第一个王朝。

2.夏朝同期遗址的发现

1959年夏季,专家在河南洛阳二里头村发现了一种晚于龙山文化但早于商文化的大型遗址,之后被称为“二里头遗址”。

在经过数十年的挖掘后,总面积高达3.75平方公里的二里头遗址,出土了少量小型青铜器,和大量陶器。

根据现代碳14的研究,发现二里头遗址的存在时间为公元前1750年至公元前1520年,跨越了夏、商两个朝代,事实也是如此,二里头遗址共4期,其中1~2期为商朝之前的遗址,3~4期为商朝前期遗址。

虽然在二里头遗址中,并没有发现能直接证明夏朝的古物,但最起码能证明商朝之前的确有个朝代存在。

关于二里头遗址,也有专家认为,二里头是斟寻氏部落所在地。

除了典型的二里头遗址外,石峁遗址、城子崖遗址等等,都能直接证明商朝之前还有个王朝存在,根据古籍记载,这个明确存在于商朝之前的王朝,就是夏朝。

对于夏朝的所在地,现代专家打算另辟蹊径,从大禹治水开始寻找,如果大禹治水真的存在,问题突破点就在于“大洪水”。

专家在黄河上游的积石峡附近找到了体量在110亿至160亿立方米的洪水遗迹,经过碳14检测,大洪水应该发生在公元前1920年左右。

而且根据我国相关资料表明,在公元前1900年左右,两岸遗址中确实发现了大量淤泥,这些都能证明,公元前1900多年的大洪水是真的发生过的。

但问题又来了,公元前1900年左右,并非夏朝初期,或许跟大禹没关系,否则时间方面对不上,对此,大多数专家认为,可能后代将伟大的功劳算在了开国皇帝大禹身上,当然也有其他可能性,只是暂且未知。

大洪水如果是真的,那么夏朝遗址应该也有迹可循,但可惜的是,目前我国暂未发现夏朝遗址。

这个缺点也是外国学者坚信夏朝不存在的直接原因,他们对古籍的记载、同期遗址的现世都选择了无视,在他们看来,只有夏朝遗址被挖掘出来,他们才会心服口服。

——END——

为什么很多人质疑夏朝存在?

很简单,因为没有确切的证据,来证实夏朝的存在。

需要注意的是,这里所说的证据,是从严格的考古角度来衡量,而当下所发现的遗址和文物中,是没有一个带有“夏朝”标志的。

没有证据,自然也就无法证实夏朝真的存在。

我们所知道的夏朝,是来自于史书中的夏朝,根据史书的记载,夏朝最早的起源,还要追溯到“颛顼”时期。

颛顼是黄帝之孙,他有一个儿子名为“鲧”,而“鲧”的儿子,就是我们熟知的大禹了。

“鲧”死后,大禹接替父亲继续治理水患,他放弃父亲“堵”的策略,改为以疏导为主,就是依据地势的高下,疏导高地的川流积水,最终成功的将水患根治。

也正因为他治水有功,不仅让百姓们安居乐业,也因此促进了所在部落的农业生产。

而随着禹所在的部落实力逐步强盛,再加上他击败“三苗”,声望达到极点,在这种情况下,舜就把王位禅让给禹。

到了禹死后,他的儿子启继承了王位,自此,“禅让制”被世袭制所取代。

而禹的儿子启,就是史料中所记载的夏朝开国君主。

当然,夏朝这个称呼,并不是启以及启的后人所定的名字,当时的他们也不会称呼自己为夏朝人,这个名字,是后来的周朝人在撰写史料时所定的。

启建立夏朝后,经历了“太康误国”以及“少康中兴”,最终在最后一位君主“履癸”登基后不久灭亡,这个履癸,就是我们所说的“夏桀”。

夏朝亡了之后,取而代之的是商朝,再往后就是周朝、春秋战国等我们熟知的朝代了。

而这些记录夏朝兴亡历史的,主要资料皆来源于周朝人,到了春秋时期,则出现了如《竹书纪年》这样的编年体史书,最终,司马迁经过系统整理,著成《史记.夏本纪》。

也就是说,我们如今知道的夏朝以及夏朝的相关事迹,是来自于史料的记载,更准确地说,是来源于周朝人的记载,是他们心目中的夏朝。

从理论上来讲,既然有相关的史料记载,那么夏朝也就是存在的,但历年来对于这个问题的质疑,却从来没有停止过。

之所以会对夏朝是否存在有质疑,其实主要是没有直接证据。

众所周知,中华文明源远流长,但不管是哪一朝哪一代,不仅有相关的文献记载,还有考古而来的实物来佐证其存在。

比如古老的商朝,就有位于河南安阳的殷墟这个证明,同时,殷墟里出土的大量甲骨文,更是用最直接的方式来说明商朝确实存在。

而商朝之前的夏朝,就没有这样的考古证明。

像河南洛阳偃师所发现的二里头文化遗址,虽说在时间节点上,与夏朝在时间、空间上存在一定的重合,但可惜的是,二里头文化是一个没有文字流传下来的文化。

没有文字流传,就无法说明二里头文化是夏朝的遗址,因此,也就不断确定夏朝的存在。

按照考古界的说法,二里头文化确实是东亚大陆最早,也是最广域的王权国家,其发现的宫城规模、城市的主干道网路,以及车辙、手工作坊区域都说明了这一点。

但即便如此,二里头文化仍缺乏一个重要的标记,那就是夏朝这个族群的族徽。

因此,说二里头文化是中国最早的王权文明确实可以,但说它就是夏朝,就颇有些武断,而这也是质疑夏朝存在的主要原因。

当然,除了二里头文化之外,近几年,在河南又发现了两个与夏朝有关的文化遗迹。

其中一个,是位于河南郑州西郊高新区的“东赵遗址”,东赵遗址面积100余万平方米,距离郑州商城遗址约14公里。

而在东赵遗址中,曾发掘出卜骨坑、祭祀区,另外,也考古出用儿童奠基等现象,这些都是我国夏代考古史上首次或为数不多的发现。

不过,这些只能说是与夏朝有关,不能作为直接证据。

同样的,在河南郑州西南方向的新密,所发现的“新砦村遗址”也是如此,包括时间节点、地理位置等,对应上了夏朝存在的时间不假,但只能说是,在殷商之前,确实曾有一个政权,但不能百分百确定,这就是夏朝。

毕竟考古工作是十分严谨的,没有实打实的证据,就不能武断地下结论。

所以,没有类似于甲骨文这样的自证明文字资料和证据出土,也就无法解释和弄清楚上述几个遗址中,所发现文明的族属和其背后王朝的归属问题。

因此,质疑夏朝存在的真实性,也就是十分正常的事情。

不过,前文也提到,在多个遗址的发掘过程中,以及所出土的文物,都说明了一个问题,那就是在殷商之前,确实有一个政权存在,这一点是毋庸置疑的。

对于这个政权,目前考古界对其称之为“先商”。

所谓“先商”,顾名思义就是殷商的早期阶段,更准确地来讲,其指的是商朝的第一位君主“汤”在建立商朝之前的阶段。

商朝人源自东夷,根据《史记·殷本记》的记载,商朝人的先祖为“契”,据传他是帝喾次妃简狄吞玄鸟卵而生,因此,商朝的后人就以玄鸟为图腾。

而建立商朝的“汤”,就是“契”的十四代孙。

当然,商朝的建立并非是一朝一夕就成功的,也是在部落逐渐发展强大后,同时又吞并或是击败了其他族群,最终形成的商朝。

而在“汤”发展自身实力,并一步步强大的这个过程中,当时存在的其他文明,就称之为“先商”。

支持“先商”理论的,认为在商朝崛起的过程中,确实击败和吞并了其他族群,但当时部落林立,族群也有很多,因此,就不能说商朝的政权是继承于夏朝。

既然不是继承于夏朝,那夏朝存在与否,就应该质疑。

因此,从这个理论角度出发,那些所发现的遗址,包括二里头文化、东赵文化以及新砦文化,都属于是“先商文化”。

正如前文所说,先商文化是确实存在的,殷商这个政权也不是从石头缝里蹦出来的,但问题就是,这个先商文化的族属和归属,到底是不是我们认为的夏朝,我们无从得知。

并且,根据考古发现,先商文明的存在区域十分广泛,但其具体的组织形式,我们却并不清楚。

相比之下,距离那个时代最近的,莫过于商周时期的人了,而周朝的人也正是有着相对一手的资料,才写下了关于夏朝的记载。

但还是前文所说的那句话,这个夏朝,只是周朝人心中的夏朝,不是商朝人,更不是夏朝人心中的夏朝。

而既然只是周朝人自己心中的夏朝,因此,就不等同于夏朝真实存在过。

换而言之,就是假设夏朝真实存在,但与周朝人所记载的也未必一致,至少,夏朝的人不会称呼自己为“夏朝人”。

那么,这里面就出现了一个问题,为什么周朝人会将殷商之前所存在的那个政权特意命名为“夏”呢?

姑且认为,这是周朝人自夸的一种方式。

“夏”字在古籍中有“大”的意思,另外,在最早的甲骨文中,夏字的本义为“雄武的中国人”,而根据辞书之祖《尔雅》的记载,周朝人在最初是自称为“夏民”的。

因此,在强调自己强大的同时,周朝人就把曾经“敷下土方”的大神禹,和殷商之前存在的政权联系在一起,并将这个政权命名为“夏”,让禹成为夏朝的奠基者,而夏朝也就顺理成章的建立起来。

说白了,周朝人就是要说明,自己取代殷商,是回溯正统,是天命所归。

当然,这只是个人的看法,并不代表事实真的就是如此,毕竟当前夏朝是否真的存在,仍有不少人质疑,因此,有不同的看法,也是正常的事。

还有一种可能,是在商朝之前有一个朝代存在,但叫什么周朝人也不知道,所以就起了个名字“夏”。

所以,如果说去质疑夏朝存在与否,倒不如深入地考证这个存在于殷商之前的朝代,假设证据确凿的存在,就不能因为无法证明它的名字是“夏”,就去质疑和否定它的存在。

不过,话说回来,不管是夏朝存在与否,不可否认的是,源远流长的中华文明,都是从上述的二里头文化,以及其他的文化中发展而来,正是这些文化的不断进步,让我们的祖先在严酷的社会竞争和人与自然的竞争中脱颖而出,最终成为了厚重的华夏文明。

为什么很多人质疑夏朝存在?

夏朝很有可能并不存在。

古人和美洲印第安原始部落一样,在中华大地上是普遍存在的。印第安人一直到美国人独立后还保持原始部落生存方式。没有形成国家的概念。中国目前能确定的朝代是商,商有文字,有城市,有青铜器还有完善的政治体系。商的存在是毋庸置疑的。

夏,目前没有一点证据能佐证他的存在。连接最密切的商的甲骨文中,居然没有提到过夏,史记,诸子百家文献对夏的描述几乎和炎黄二帝差不多,都是充满了神华色彩,而且年代相距甚远根本不能作为证据。加上古人过分的神话历史,美化先人,这点更加可疑。

我估计夏朝顶多是有这么一个部落或者很小的一个小联邦叫夏,或者是其他的名字。几百年以后,一群文化人为了宣扬自己的观点,又再次加工创造出了一个叫夏的,美好的传说中的朝代。不止这些,还有炎黄,三皇五帝,还有各种禅让已经美好品德的,绘声绘色的,详细到细节的故事。。

我们被古人骗了。然后我们又骗了自己。

(纯属发表个人观点,喷子请自重,不要骂人,谢谢)

为什么很多人质疑夏朝存在?

因为目前认定文明史是采取西方学者的观点,即要有史实的文字记载,这样中国文明史只有3700年,这个底限是商始,自然把夏朝排除在外了。实际上夏朝形态是基本确立的。1,文字:陕西发现了黄帝时代的骨刻文字(比甲骨文老了2000~3000年),山东大纹口文化中晚期的陶文(距今5000年),2,遗址,河南淮阳一座属于黄帝时代的古城遗址~:~平粮台古城遗址,发现了标志文明的青铜器,文字,距今5000年。3,湖南城头山遗址发现距今6000多年的古城遗址4,河姆渡遗址文明程度也证明距今5000年。。。。。。这些都证明夏朝的存在。

为什么很多人质疑夏朝存在?

我本人是相信夏朝存在的!

至于很多人特别是国外的质疑夏朝的存在,他们的理由是没有发掘出夏朝文字来自证存在性,这个理由说的通,没毛病。但我个人觉得未免太过死板,下面说说我的看法

目前记载夏朝最早的史书是西周时的《尚书》,后来晋国《竹书纪年》等一些先秦史书都有对夏朝的记载。司马迁总结前人的记载和自己考察在《史记》里对夏朝进行了详细的书写,包括历史事件 世系等(这里提一下商朝,商朝在殷墟没发掘之前和夏朝一样是被质疑的,史记中对商朝的事件世系记载已被甲骨文证实,所以夏朝的记载可信度很高)

再者商周朝时“兴灭继絶”的传统,周武王找到夏禹后裔东楼公分封杞国,成王时周公封微子启于宋国。杞国礼夏,宋国礼商,杞国宋国奉夏商为宗祀。

最后要说夏九鼎,九鼎现在虽已遗落,但在先秦史书中确实存在的,秦国楚国有向周王室求鼎的明确记载,九鼎是夏商周三朝的国之重器。

以上这些说明至少在先秦时期夏朝是确信无疑存在的!因为那个年代实在没理由说为了提高国家历史厚度去杜撰个夏朝出来,没那个必要。而且就像九鼎这样的文物,虽说今天没了,但在离夏朝并不久远的先秦应是存在不少了。所以我相信国家的历史,相信夏朝的存在!

为什么很多人质疑夏朝存在?

中外考古学家一致认为二里头遗址是夏文化的典型代表,出土的文物也符合时代特征。但是就是找不到确凿的,刻在甲骨上的"夏"字。尽管晚些时候的史书上都有明确记载,但可信度令人存疑。

而且,时至今日,仍然没有看到公认的夏朝的字,只不过在后来商朝的甲骨文中找到了一连串貌似相同的的字,一时间众说纷纭,有说是蟋蟀,有说是天牛,有说是蝗虫。还有人认为这些字都是画的蝉的象形,也就是知了的样子,它就是春夏秋冬的“夏”,主要有两点理由:1、形似。2、义合。

形似:商代的甲骨文有很多象形字,比如说:牛,就画一个牛头;羊,就画羊角。按照这个思路,甲骨文上的好多字就能够破解出来。蝉,最显着的特征,就是它有触须,宽宽的额头,另一个特征是网络般像纱一样的薄翼,这一些字已经则还有就是具备了这两个特征。

还有就是义合—蝉多见于夏天,鸣叫之声不绝于耳。作为夏天的特征之一,确实可以用蝉来表示。甲骨文的“春”字,表示的草出生的样子,“秋”是庄家成熟的样子,“冬”是枝果折落的样子,“夏”是蝉的意思。表示四季的,都是用一种实实在在的东西来表达的,具体到夏,就是在夏天里叫着得知了,这也符合我们所说的蝉鸣夏的意思。

时代早于夏朝的辽西红山文化中,江南良渚文化中,已经有了玉蝉,可能当时人们意识到了蝉蛹相变这种周而复始,不断循环的神秘现象有关系,这种神秘现象。而这种现象又象征着生命的延续不断。在商周时代,在青铜礼器上,大量地雕缕蝉纹图像,按照清朝冯云鹏兄弟所写的《金石索》的解释蝉纹的意思是取居高饮清之义。两汉时期,在丧葬的仪式中往死者嘴里放玉蝉,以寄托生命如蝉,获得再生的希望。

从很久远的时代,蝉能够蜕变、转生,蝉处于污秽而化成高洁,蝉居高而鸣远,蝉饮露而清高等等形象,逐渐在古人们脑海中丰富和明显了起来。我们是否可以推断,启以蝉形的夏字作为国号,大概正是看中蝉代表这些神秘而美好的意义,反映了启似乎心中藏有秦始皇帝嬴政那样二世、三世乃至万世,传之无穷的愿望?是不是也可以反映全新意义上的,确立了世袭制的夏朝在政治和文化上的崇高地位?那个君王不希望自己的天下,延绵不绝、世代永存、居高鸣远呢?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。