隋朝创立科举制的优劣是什么,历史上是如何将读书变成升官发财之道的?

中国隋唐时期开创的科举选拔人才制度,是中国古代选拔人才制度的一个创新改革,是选拔人才制度的具有历史性意义的一大进步,经历朝各代的不断修改完善,形成严密完整的科举考试选拔人才制度,影响后世各朝各代采用,并且影响周边国家效仿采用,直至封建社会终结。

科举制度,摒弃了前朝士族门阀把持的、形成“上品皆豪门,下品无白丁”的选拔人才的推举制度,“不拘一格降人才”,不问出身贫贱富贵、有无权贵背景的读书人皆可参加科举考试,出仕为官从政,施展才能,报效社会国家;当然,读书人贫者还是少一些。

(实际上,还是有些限制,有的朝代,皂役、娼妓、伶人、商人家庭不可参加科考,据说,诗仙李白,因祖上罪刑、商人家庭等而不得参加科考)

科举制度敞开仕途大门,以考绩取人,唯才是举,使社会各阶层、特别是中下层读书人士,进入仕途成为可能,极大地调动了中下层知识分子的积极性,大批优秀的知识分子走上治国理政的仕途,发挥聪明才智,提高工作效率,出现如王安石、张居正等改革家,被民众誉为“青天”的包拯、海瑞等廉吏清官;也缓和了上层统治阶级与中下层知识分子的矛盾,有助于经济社会的发展,推动社会历史的进步。

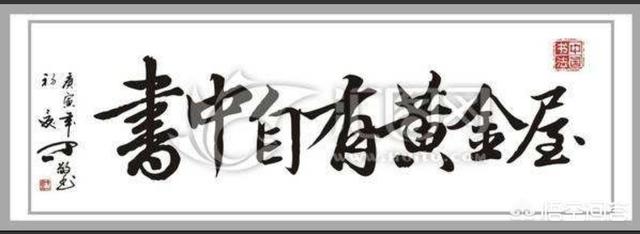

当然,科举制度也成为读书人脱贫致富的一条坦途,“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”,形象的说明了科举制度给读书人带来发家致富的好处。

但是,至清代,科举制度形成刻板、教条的“八股文”形式,禁锢知识分子的思想,闭塞言路,已不能适应日益发展的现代科学技术的需要,在科学技术、民主思想的冲击下,全国各阶层有识之士的呼吁、抵制下,于1905年终结于河南省开封最后一次科举考试。

科举制度其发生、发展,在古代选拔人才制度的改革、创新,促进经济社会发展,推动历史进步,具有划时代的进步意义,不可否定。

但是,社会历史发展进步,因循守旧,不思变革,腐朽没落于历史进程,其消亡也是必然的。仅供参考。

隋朝创立科举制的优劣是什么,历史上是如何将读书变成升官发财之道的?

可以说,在科举制创立之初,我们是可以忽略考虑它的劣势,因其改变人才举荐制度,为寒门学子开辟了一条向上晋升的常规渠道。当时如果抛开揭竿而起和乱战取栗的武人。科举制的劣势只是表现在科考的内容上和形式上,制度上没什么问题。

事实上,历代王朝虽然都处于封建时代,却在不断改进科举的制度和内容。宋朝在发现科举考诗赋的弊端——不切实际之后,变改为考经义,可谓是与时俱进。但宋之后,因为程朱理学的盛行,考试范围逐渐固定,经过数百年的考试,题目出处范围越来越小。到了明朝,八股文的出现,不仅在内容上,形式上也进行了大幅度限制,这种情况下想要让考官出个没有出过(那时也是有参考题,练习册的),且有难度的试题变的太难了,为此变出现了七拼八凑的考题。当然也就是这样的考试内容成了现代人批判科举制度的依据,但并不能否认这个制度。

至于读书成为升官之道,无可厚非,科举便是举人才,可以说是每个朝代和平时期的选拔制度,就像现在的高考一样,无论它有什么问题,确实没有一个绝对公平,更加理想的制度来替代它。尤其是在封建时代,万般皆下品惟有读书高,其他行业都被分为三道九流,当官这种高端的事除了军工外,当然读书科举成为不二之选。希望抛砖引玉,欢迎讨论!

隋朝创立科举制的优劣是什么,历史上是如何将读书变成升官发财之道的?

科举制度产生的原因是什么,我们不需要去太深入地了解,从大的历史脉络去看,我们可以发现其实科举制度已经是一个潮流。

从汉末到魏晋南北朝,整个中国混乱的根源在哪?就是世家大族,这些世家大族直接掌握了国家从低层到高层的晋升通道,基本没有寒门说话的地方,甚至连皇帝都需要这些大族的支持。隋文帝除了自家本身就是大族之外,背后还有李家和宇文家,李家就不说了,就是李渊李世民的家族,宇文家更是前朝皇族。

基本上,皇帝的话语权与后世相比起来弱的多,杨家也想自己独占权威,想用科举的方式去慢慢侵吞其他世家的跟脚。其他家族看着不对劲,也知道科举实行久了绝对能挤占他们的生存空间。所以联合起来灭了杨家,推倒了隋。杨家倒台,其他几家也想着当皇帝,毕竟宇文家之前也当过,就像争武林盟主一般,开始打的天昏地暗。结果个个都打残了,留下李家坐位子。

然后李世民发现,好像现在实施科举也没有什么世家大族能反对了,然后各种政策很顺利地就展开了。

如果说科举能真正让寒门开始有晋升机会,种种好处说之不尽,在这我也简单说一下这样的坏处!

说来人类一般都有个毛病,叫矫枉过正,就是什么觉得做的不对了,就会开始改,改到最后弊端都很严重还是不愿改,而当真正认识到这个问题的时候,又开始痛恨起来,然后就开始走政治错误道路,开始全盘否定。你看看现在还有多少人认为科举在中国历史是有巨大的负面作用?

科举的产生确实导致整个国家以读书为业,其他除了种地都是坏的,鄙视奇淫巧技,鄙视工匠,鄙视商人等等。还有不少人说高考如何不好,可是吐槽的人也不提个更好的方法,只会在一旁酸溜溜的说这说那,那竭斯底里的劲儿活生生一个圣人一般。你真让他拿出方案能解决问题的他又说不了。真是好笑,这些人真以为自己比古人聪明!

隋朝创立科举制的优劣是什么,历史上是如何将读书变成升官发财之道的?

一、隋朝之前的朝代如何选拔人才

在隋朝之前的那些朝代里,朝廷选拔人才的办法,都没有太过公平的。

夏商两朝太远,资料太少,姑且不去说它。

周朝奉行世卿世禄制度,贵族生来就是贵族,平民生来就是平民,奴隶生来就是奴隶,至于说改变社会阶层,倒是可以:比如,贵族得罪天子沦为平民,平民因为衣食无着而卖身为奴,这些都可以。

而平民想跻身贵族,一般来说只能在梦里。

汉朝实行察举制度,所谓察举,就是由一些名士,向朝廷推荐人才,而这种推荐,在起初也许真的会给朝廷推荐一些人才,但到了后期,往往这些得了实权的人才,会对推荐自己的人名士家族,投桃报李,时间久了,这些人就形成了一个小圈子。

到了东汉时期,这些小圈子,逐渐形成了多个世家。

到了曹魏,魏文帝尊重世家存在的现状,将人分成九等,不同等级的人,只能做不同等级的官,这个就是九品中正制度。

九品中正制造成的社会影响就是:上品无寒门,下品无士族。

这九品中正制到了东晋时期,算是到了巅峰:东晋皇帝不过是世家门阀的共主,至于皇帝的命令能贯彻多少,完全得看门阀们的心情。

到了南朝,世家势力开始衰落,但是,南朝皇帝的权力,还是要在很大程度上,受世族的压制。

二、隋文帝的革新隋文帝登基初年,就是在上文说的背景下。

整个朝廷,都是世家子弟的人做官,而隋朝的地方,往往都被各地的名门望族操纵。

也就是说,隋文帝的权威,不论是在朝廷还是在地方,都不能和明清时期的皇帝相比。

而为了改革这一点,隋文帝推出了两大政策:

1、科举制度

通过考试,不问出身、不问贵贱,来选拔人才。这便是科举制度。

隋文帝推行这个制度,倒不是打算为出身差的子弟出头,而是打算通过科举提拔寒门子弟,来稀释世家门阀权力,并利用新兴的寒门官员,来打破门阀家族垄断朝政的局面。

不过,门阀对朝政的影响,一直延续到唐朝。直到黄巢之乱以后,门阀势力才开始彻底退出历史舞台。

到了宋代,门阀基本被肃清。

隋朝灭亡后,这个制度一直延续下去,一直到清末,清朝宣布废除科举制度为止。

近年来很多无聊网民和无良自媒体为了哄骗流量,说科举制是隋炀帝的功劳,其实这是胡说八道。

2、地方官任命方面

隋文帝除此之外,还颁布另一项改革:那就是地方行政长官,不能由本地人来担任。

隋文帝此举的目的,是让外地的、在本地没有根基的官僚,在本地压制当地的豪强,而当地的豪强和外来的官僚,也形成不了合力。

而这一举措,最大的获利者,就是隋文帝。

三、后世影响隋文帝的改革,为后世的皇权至高无上,奠定了基础,也提供了可能性。

皇权在隋文帝的改革下,开始出现史无前例的高峰,而之后历代王朝不断强化这一点,到了明朝,皇帝权力开始走向巅峰,而到了清朝雍正帝时期,古代皇权走上了巅峰。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。