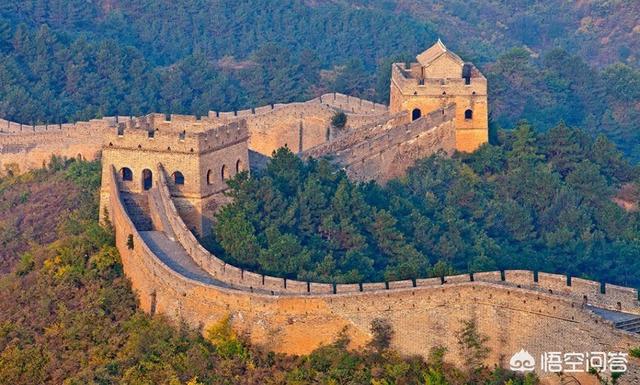

作为中国标志之一的长城,真的是秦始皇的败笔吗,你怎么看?

秦始皇修建万里长城,怎么可能是败笔,应该是功在当代、利在千秋的伟大创举!

秦始皇,在当时的历史条件下,骑兵在战争中占优势的条件下,为抵御北方强悍的“马背民族”侵扰,修筑长城,是一个英明的战略决策,当然有十分必要的实用军事价值,不是有没有用的问题。

后世朝代多仿效,加固增修长城;但不是普遍真理,也有不修长城的,战略效果更好的!

一.做为“千古一帝”的秦始皇,非常人可比,耗费大量的人力、财力、物力,修建万里长城,为的是有效的抵御北方游牧的强悍的“马背民族”侵扰。

要知道,骑兵在当时的历史条件下的优势,十分明显,对于中原步兵为主的军队,显然处于劣势,因而,修建长城,抵御强悍的“马背民族”侵扰,是十分必要的,也是十分有效的、正确的战略决策!

二.因而,在秦朝以后的朝代,莫不是增修加固长城,抵御来自北方“马背民族”的侵扰,成为巩固北方边防的一项重要军事工程,必须的,做为北方边防的重要工程加以修缮巩固。

三.但是,少数朝代也有例外。

(一)唐朝,木有加固修建长城,因为,强盛的唐帝国,击败北方强悍的“马背民族”,北方疆域已早已越过长城,直抵贝加尔湖畔,长城,已经在有效控制的领土内地范围了!

(二)历史上“明修城,清修庙”,到了大清帝国,汲取历史经验,采用兵法中的上上“攻心为上”的战略,对塞外等“马背民族”,采用联姻、尊重宗教信仰等攻心战术,在京城、政治活动中心承德等处,针对“马背民族”的宗教信仰,修建联络“马背民族”宗教信仰的嗽嘛教等寺庙建筑四十余座,北京三十二座,承德八座,尤以承德外八庙为代表。

承德外八庙的典型建筑普陀宗乘之庙,号称小布达拉宫

清帝并频频邀请信仰藏传佛教嗽嘛教的蒙藏宗教领袖、民族首领,往聚北京、承德,联络感情,结为同盟,化干戈为玉帛,比修建长城,更是棋高一着,收到了比投入大量人力、物力修建长城而起不到的作用!

北京嗽嘛教建筑雍和宫

你说,都说,清王朝昏庸,“明修城,清修庙”,这一招还是很明智的高招吧!

仅供参考。

作为中国标志之一的长城,真的是秦始皇的败笔吗,你怎么看?

强答一波。

其实这个问题很好分析。

第一,为什么要修长城?

在秦始皇修建长城之前,其实各国都修建了自己国家的长城,只是各国实力不同,修建的规模也不太一样。比如在今河南林州境内的太行山上,有古赵国修建的长城遗址依然存在。各国修建长城的目的就是作为防御性的军事设施。因为各国间的征战实在是频繁,所以长城就是为了防范敌人才修建的。战国后期秦国强大,最终六王毕,四海一,秦始皇统一了中国。按道理说修建长城已经没有什么意义了,可是这时候的北方一个强大的游牧民族崛起了,这就是匈奴。游牧民族最大的特点就是随时都能给农耕文明带来一场侵扰。辽阔的国境线守卫起来是很大的负担,所以秦始皇在六国长城的基础上修建了秦长城。其目的还是为了防范游牧民族的侵扰。

第二,修长城有用吗?

当然有用。

历史上最后一次较大规模的修缮长城是在明朝。在中国的历史上基本上北方一直都有游牧民族存在。等他们强大起来就会南下,长城对于他们起到了很好的阻碍作用。对于中原王朝来说,长城就是很好的屏障。

渴望中华崛起,盛世之下,当有国如斯。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。