古代科举考生如何赶考?

古代科举考试如何赶考?

古代实行科举制度,初期应试的考生,是自己解决赶考的交通食宿问题的。后来,科举制度选拔人才,越来越受到中央政府朝廷的重视,应试赶考的人员可以搭乘政府的驿站公车及食宿。

古代,中央政府在联系地方政府的交通沿线,设置驿站,相当于现在的邮政局兼政府招待所,设官员驿丞管理,配有驿卒专事上传下达的公文传送,明末农民起义军首领“闯王”李自成,造反前既是驿卒,可笑吗?大明帝国竞然亡于小小驿卒之手,相当于现在邮政局的邮递员!驿站还有政府招待所的功能,配备交通工具马匹、车辆、舟船,宿舍、食堂,接待公务出行人员。

现在黑龙江省地图上,有一站、二站……三十站的地名,既为驿站痕迹。

清末,康有为、梁启超等书生上书朝廷要求变法,因其为乘坐公车进京应试赶考之人,故称之为“公车上书”!

仅供参考。

古代科举考生如何赶考?

谢邀。关于题主的这个问题,子渊以前也很感兴趣,专门查阅了大量资料,发现古人对于科举是极其看重的,颁布了种种政策帮助考生(尤其是贫寒士子)参加科举考试,甚至还提供不少福利政策。具体种种,且听子渊为君道来。

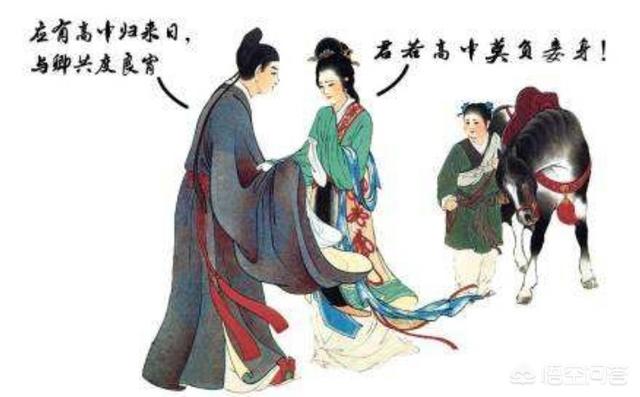

▲古代科举场景绘画

众所周知,古代中国非常重视教育,除了有科举制度来保证人才选拔的公平,还有各种地方性政策来保证有才华的人可以得到良好教育。比如在宗族内,设有义庄和助学助考机构,并在路费、贺金等上提供帮助。自唐朝开始,中央及地方各级政府都出台有对困难学子的资助政策,一般的省试或制举落第者,国家会给他们发放回家路费,唐高祖时由吏部发放绢五匹作为盘缠,唐玄宗时除了发放财物还赏赐粮食,并用“公车”送其回家。若是有举人因病不能参加考试,朝廷会免费提供相应的医疗服务。

▲举行省试的贡院

唐朝时“渡船津吏”由官方设立,地方政府一般会免除举子的船费,唐宪宗元和年间时,朝廷就曾下诏规定不得向举子收取船费。到宋代时,由于科举考试中的省试和殿试大多设立在大城市中,对于乡村学子而言交通不便,参加考试常常需要长途跋涉,路费和食宿费用是非常大的一笔开支。为了解决这种困难,宋太祖特意免除了西川、山南、荆湖等地读书人进京考试的费用,一切官方的交通工具都可以免费使用,晚上还可以在官驿免费借宿。

▲古代农民耕田场景复原

宋代时,地方政府也专门为贫寒学子进行拨款资助,设立了用于资助贫困学生的义田。这个政策的覆盖范围极广,不仅包括州县的贫困学生,还包括士子及其后人,资助的项目也特别多,包括了婚丧嫁娶等各项支出。到了明代以后,各地推行“学田制”,学田由政府划拨和官绅捐赠。

▲清代士子科考场景复原

清代时,士子从事举业需要支出的名目繁多,包括送与学师的束脩,岁科小试的卷资、印金,参加乡会试、贡生朝考的盘费等,另外参加乡试、会试也需要一笔不小的费用。为帮助贫寒学子,清廷对于参加考试的学子都会给予资助,资助的项目包括主考路费银、科场供应银、新举人花红筵燕银、会试盘费银、旗扁银、进士坊价银、帽顶银等,基本涵盖了他们参加考试所需要的大部分费用。在清朝初年,朝廷还专门制定了相应的旅费标准,对不同地区考生给予不同份额的补助。

▲清朝驿站场景复原

对于来自云贵两省这些偏远山区的学子,除了给盘缠以外,朝廷还特意赏赐驿马并开放驿站——参加会试的举人只需要拿着政府发放的兵部火牌,就可以到驿站领马,一路上也不需要给马喂食,到了相应驿站,交给驿站照顾就行。中国重视教育的传统自古有之,无论官宦富商还是平民百姓,都坚信知识能改变命运,上至国家民族,下到村落家庭,几乎都在不遗余力地帮助那些士子完成学习。这样的社会风气,或许永远也不会过时。

参考资料:

《清史稿》《中国科举制度史》

古代科举考生如何赶考?

科举,是古代中国政治管理中各级官吏选拔的主要制度。科举的诞生、发展、衰落,都是随着社会的进步导致政治、文化演变而产生、发展、衰落的。同样,由于其具备的客观性,在历史进程中,其具有进步科学的一面,对社会发展作出了卓越的贡献。同时,也有其落后陈腐的一面,当经济社会发展超越其优越性,它变得逐渐成了腐朽落后的象征,也阻碍了社会的进一步发展。科举,是客观的、随着历史社会演变发展而形成和消亡的,其对当前乃至今后的相关选人用人,推进政治治理具有中的的影响。

一、古代的选拔制度首先,我们了解一下中国选举制度的演变。几千年前,中华大地还是在实行奴隶制,上层社会的管理人员都是有部落里较为有能力的人担任。这一段时期里,最高领导是禅让制,向尧、舜、禹,都是部落选拔,通过禅让制,获得权力和管理部落人民。

夏、商、周这样的封建制朝代建立之后,实行的是家天下,贵族世袭制,大王的儿子是大王、卿大夫的儿子是卿大夫、平民百姓的儿子是平民百姓,奴隶的儿子是奴隶。社会等级分明,且随着时间变化不大。各级管理人员几乎就是贵族时代更替。

而到了秦汉,中国的官吏选拔制度有了较大的变化。因为秦始皇统一六国之后,全国实行郡县制,所有的人事权力收回中央,而秦始皇也并没有实行分封制,将王公贵族派到各地区管理百姓。所以,在秦时,用人制度主要是军功爵制度和文法吏制度。即秦国选拔任用官员,主要来自通过战功起来的军人,以及通晓法律文书的文官。

汉朝,刘邦统一天下之后,吸取秦朝灭亡教训,实行分封制和郡县制结合的制度管理天下。对于选拔管理制度,400年的汉朝逐渐形成了一套综合了贵族、军人、夫人、文人各种力量的选人用人选拔制度。汉代的选举制度,历史上称之谓乡举里选。

一种是无定期的,在国家发生重大变化之时,如皇帝更换、大灾大难等,由中央下召,地方推举贤人来向政府说话,或替国家做事。这样选举来的人,多半称为贤良。贤良选到了政府以后,通过策问结果,分别挑选任用。策问,类似于今天的面试,由政府提出几个政治上重大的问题,请教贤良们大家发表意见。所举则称为贤良,贤良是指有特出才能的人。

第二种是特殊的选举,针对特殊工作需要,如出使西域、军事、水利等专门人才的选拔就通过这样的方式。政府常常下诏说明征求人才的要求,全国百姓只要自问自己有此才干,可以自己报选。同时,大家如果知道有这种人才,大家可以推举,自己觉得有把握,自己也可直接来应选。

还有一种比较出名,即是后来的选举孝廉。由各地方定期向朝廷举荐孝顺廉洁的人才,到后来东汉时期,逐渐形成孝廉察举为唯一出路的选拔制度。这一制度,又由分区察举,演进到按照户口数比例分配,制为定额。那时是郡国满二十万户的得察举一孝廉,由是孝廉只成为一个参政资格的名称,把原来孝子廉吏的原义都失去了。最后又由郡国察举之后,中央再加上一番考试。这一制度,于是会合有教育、行政实习、选举与考试之四项手续而始达于完成。

由于汉代的政府官员虽然主要来自贵族,但也有一部分寒门子弟,政府人员基本全部由读书人组成,我们可以叫当时的政府读书人的政府,或称士人政府。汉代从昭宣以下的历任宰相,几乎全是读书人,他们的出身,也都是经由地方选举而来。

二、科举制度的产生汉朝暮年,中国进入三国和南北朝长达六七百年的混乱动荡时期,这一时期,汉代以来形成的选拔制度逐步崩溃。为了适应激烈竞争的需要,人才选拔开始有了更加实际的变化,曹操一度压制门阀士族,任人唯贤,但后期还是向门阀士族屈服,陈群曹丕的支持下,建立了一套选人用人标准,即九品中正制。

九品中正制, 九品中正制大体是指由各州郡分别推选大中正一人,所推举大中正必为在中央任职官员且德名俱高者。大中正再产生小中正。中正就是品评人才的官职名称。大、小中正产生后,由中央分发一种人才调查表,在该表中将人才分为九等,上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。此表由各地大小中正以自己所知将各地流亡人士无论是否 出仕 皆登记其上,表内详记年藉各项,分别品第,并加评语。小中正襄助大中正审核后将表呈交 吏部,吏部依此进行官吏的升迁与罢黜。

九品中正制的实行一方面解决了选拔官吏无标准的问题,使当时一时间吏治澄清。另一方面缓解了中央政府与世家大族的紧张关系,促成魏晋实现全国的统一打下了坚实的基础。但由于九品中正制,晋以后完全以家世来定品级,行成了当时"上品无寒门,下品无士族"的局面。

隋朝建立起统一的、多民族的封建国家后,为了巩固封建统治,加强对人民的控制,迫切需要大批德才兼备的人才去充实它。隋朝以前的九品中正制,选人注重门第,但在创建隋朝的过程中,大批氏族门阀被削弱的同时大批庶族地主得到了升迁,庶族地主要求分享政治权力,改变豪门士族独占统治大权的局面。同时,隋朝为了强化中央集权,也要收回旁落于地方长官之手的选士大权。

九品中正制已不能适应隋朝社会发展的要求,迫切需要一种新型的选士制度来替代它,科举制便应运而生了。从隋朝大业元年(605年)开始实行,到清朝光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试为止,科举这种选拔官吏制度在中国施行了经历了1300年。

三、科举制度的发展科举考试,诞生于隋朝,发展完善于唐宋,到明清时,达到鼎盛。并随着清朝的倒塌而随之衰亡!

唐代

隋朝迅速灭亡后,唐朝承袭了隋朝传下来的人才选拔制度,并做了进一步的完善。在唐代,考试的科目分常科和制科两类。常科的科目有秀才、明经、进士、俊士、明法、明字、明算等五十多种。

常科考试最初由吏部考功员外郎主持,后改由礼部侍郎主持,称"权知贡举"。进士及第称"登龙门",第一名曰状元或状头。唐孟郊曾作《登科后》诗:"春风得意马蹄疾,一朝看遍长安花。"春风得意又成为进士及第的代称。

唐代取士,不仅看考试成绩,还要有各名人士的推荐。因此,考生纷纷奔走于公卿门下,向他们投献自己的代表作,叫投卷。向礼部投的叫公卷,向达官贵人投的叫行卷。投卷确实使有才能的人显露头角,如诗人白居易向顾况投诗《赋得原上草》受到老诗人的极力称赞。

宋代

宋代的科举,大体同唐代一样,有常科、制科和武举。相比之下,宋代常科的科目比唐代大为减少,其中进士科仍然最受重视,进士科之外,其它科目总称诸科。

宋代的科举放宽了录取和作用的范围。宋代进士分为三等:一等称进士及等;二等称进士出身;三等赐同进士出身。宋代每次录取多达二、三百人,甚至五、六百人。

宋代确立了三年一次的三级考试制度。确立了州试、省试和殿试的三级科举考试制度。殿试以后,不须再经吏部考试,直接授官。从宋代开始,科举开始实行糊名和誉录,并建立防止徇私的新制度。糊名,就是把考生考卷上的姓名、籍贯等密封起来,又称"弥封"或"封弥"。后来又实行誊录使考生的字迹无从辨认。

明代

明代统治者对科举高度重视,科举方法之严密也超过了以往历代。

明代以前,学校只是为科举输送考生的途径之一。到了明代,进学校却成为了科举的必由之路。明代正式科举考试分为乡试、会试、殿试三级。

乡试是由南、北直隶和各布政使司举行的地方考试。每三年一次,又叫乡闱。乡试考中的称举人,俗称孝廉,第一名称解元。唐伯虎乡试第一,故称唐解元。会试是由礼部主持的全国考试,又称礼闱。于乡试的第二年举行。考中的称贡士,俗称出贡,别称明经,第一名称会元。

殿试在会试后当年举行,应试者为贡士。贡士在殿试中均不落榜,只是由皇帝重新安排名次。殿试由皇帝新自主持,只考时务策一道。录取分三甲:一甲三名,赐进士及第,第一名称状元、鼎元,二名榜眼,三名探花,合称三鼎甲。二甲赐进士出身,三甲赐同进士出身。二、三甲第一名皆称传胪。一、二、三甲通称进士。

乡试第一名叫解元,会试第一名叫会元,加上殿试一甲第一名的状元,合称三元。连中三元,是科举场中的佳话。明代连中三元者仅洪武年间的黄观和正统年间的商辂二人而已。

明代乡试、会试头场考八股文。而能否考中,主要取决于八股文的优劣。八股文即用八个排偶组成的文章,一般分为六段。八股文是由宋代的经义演变而成。八股文的危害极大,严重束缚人们的思想,是维护封建专制治的工具,同进也把科举考试制度本身引向绝路。

四,科举制度的历史评价科举是中国官制史上的巨大进步,也是中国历史上考试选拔官员的一种基本制度。渊源于汉朝,创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历经唐、宋、元、明、清,整整绵延存在了1300周年,在国内外有着广泛而深远的影响。

从中国的官制史上看,科举制度的产生是历史的必然和巨大进步,它所一直坚持的是“自由报名,统一考试,平等竞争,择优录取,公开张榜”的原则,彻底打破了血缘世袭关系和世族的垄断,给中小地主阶级和平民百姓通过科举入仕提供了一个公平竞争的平台、机会和条件,使大批地位低下和出身寒微的优秀人才脱颖而出,“朝为田舍郎,暮登天子堂”。

科举产生出了一大批善于治国安邦的名臣、名相和雄才大略的政治家、众多有杰出贡献的思想家、文学家、艺术家、诗人、学者、教育家、科学家、外交家等等,如唐代的王维、张九龄、韩愈、柳宗元,宋代的欧阳修、王安石、苏东坡、司马光、朱熹,明代的杨慎、康海、汤显祖、张居正、,清代的纪晓岚、刘墉、郑板桥等文化名人都是出自状元、进土和举人之中,都是中华民族的英才。

西方现代的文官选拔制度、我国现代的教育制度和干部选拔制度都是中国科举制度的继承和发展。因此,孙中山先生曾充分肯定中国的科举制度“是世界各国中所用以拔取真才之最古最好的制度”(《五权宪法》)。西方人将中国的科举制度称之为“中国第五大发明”。

古代科举考生如何赶考?

每次会试科举的时间都是固定的,都是在每年三月春闱。

但参加考试的学子来自全国各地,离京城较近的,还好办一些。如果是四川、云贵等偏远地区的学子,麻烦就大一些了。如果不能按时参加考试。三年心血自然白费。(过去朝代许多,以明清时期为主)

当然,那些偏远地区的学子,自然要提早动身。不过,也不需要在路上,耗费太多的时间。否则,怎么有时间读书,准备考试的事情。这些人能经过童生试、乡试两重考核,大多都是肚子里有真材实料的人。

而开辟科举,主要目的就是为了招揽人才。所以,朝廷自然会想尽办法,帮助各省举人可以按时参加考试,又有足够时间学习。

最直接的办法,就是发路费。这个很关键。举人当中也是贫富差距大。有钱的可以雇车、雇人,一路潇洒,就当见识祖国大好河山。没钱的只能勒紧裤腰带,悬梁刺股,饿得两眼冒翻。所以,让举人都可以走出来参加会试,成了第一步。

清朝的时候,给举人发的钱,偏远地区十两左右,离北京城近的地区,在五两左右。这笔钱对一个有钱公子哥,只能是一种精神鼓励。对于一个贫寒书生,就是雪中送炭。

但是,仅仅让举人们可以走出家门还是不够的。山高林又密。即便是太平盛世,也难保不会遇到坏人。所以,朝廷还可以举人们发了一枚“火牌”,凭这枚“火牌”,举人们可以在驿站兑换马车一辆,马车上插有“礼部会试”的黄旗。

黄旗的意思,就代表着天子门生。这种车,又叫做“公车”。一般来说,还没有人敢随便打这种车的主意。别说土匪,就连官府也不会随便拦“公车”。

有这层防护措施,举人一般可以在5个月左右可以到达。因为乡试的时间是会试前一年的八月,被称为“秋闱”。参加乡试需要时间,出成绩,考试前后准备,都需要时间。

而乡试跟会试,中间大概间隔6个月左右。所以,5个月的路程是最低要求。如果快的话,一些偏远地区,也能在三个月内到达京城,提前进行准备。

当时,以上这些优惠措施,普通人根本是没有机会享受到的。相反,他们如果没有特殊情况,也不能随意走得太远,经常会受到官府的拷问,路途十分艰难。而且,大多数人只能靠两条腿赶路。一般来说,在过去很少有人愿意进行长途旅游。而那些举人学子,正是因为有朝廷的特殊朝廷,所以,可以一路顺畅的到达京城,按时参加科举考试。

对历史感兴趣的朋友,可以关注一下:脑洞外星人,一个研究地球历史的外星人

古代科举考生如何赶考?

古代的科举考试就跟我们现在的高考一样,是学生们最头疼又是最关乎前程的事情。现在的考试无非就是在试卷上面写写画画无聊之极,那么在古代考试就相当的精彩了。

我们先来说说唐朝的科举考试,在唐朝的考试中有个奇葩的规定一等要长得好看,那些再有文化的考生如果没有长着一副好看的皮囊可能要抱憾终身了呢。唐朝的选拔条件有四样,:1,先看长相。2,看尬聊功力。3,看字写的好不好看。4,看文章写的怎么样。

而唐朝最著名的一个考生莫过于钟馗了,当年怀揣这梦想和激情的钟馗,一路上奋发图强沉迷于学习之中,纵欲不负众望的考上了状元,眼看着就要光宗耀祖的时候却被皇帝取消了状元的资格,只因为他长得丑。后来无奈的钟馗撞向了朝廷内的大柱死了,在地府当了大官。

比起这位考生对唐王朝还算客气的了,下面一位考生可没那没那么好说话。这位考生家里是卖私盐的,在当时卖私盐可是非常暴利的行业,所以这位考生家里根本就不缺钱,有钱就要得有权,于是这位盐商就让自己儿子去考取功名,为家里光宗耀祖。可是这个孩子无论怎么读书就是考不不出名堂来,于是就弃文从武了,最后果然不负众望考取了武状元。

然而他的下场也和钟馗一样,因为丑就被皇帝取消了状元的资格。可他并没有选择和钟馗一样自杀,而是选择让唐朝灭亡。而这人正是黄巢。

接下来咱们在说说宋朝,宋朝是在唐朝的废墟中建立的,宋太祖赵匡胤早就看倦了打打杀杀的武夫,于是决定重点培养文官。而这位皇帝的选状元的方式也是很奇葩,赵匡胤选状元的方式是谁先交卷谁就是状元。要是真的比惨,那估计就是这位考生最惨了吧,他就是陈安。为什么说他惨,就是因为他是南方人。陈安为了考取状元也是吃了不少苦,好不容易考上了状元却被处死了。事情是这样的,在陈安考试那年特巧的发现考生全是南方人,就连主考官都是南方人,后来这点被北方人知道了,认为是主考官包庇南方人作弊,这件事情很快传到了朱元璋的耳朵里,于是朱元璋下令录取的16人试卷逐一检查,后来并未发现作弊的情况于是就告一段落了。可后来北方人还是不服气,于是朱元璋怒了,杀了包括陈安等16人全部处死,考生全部换成北方人。

所以,相比古代的科举考试,现在的高考真的是公平多了。

古代科举考生如何赶考?

科举在隋唐时期基本都是门阀世家、高门大户在玩,从宋代开始才渐渐成为一种相对公平的人才选拔制度,糊名制就确立于宋朝。明清科举沿袭了宋朝科举的很多成例,但是他们之间也有着很大的不同。

1、宋代没有县府院小三试,任何具备资格的人都可以去州府参加发解试,考中了就是举人。这种发解试在考试级别上相当于明清的乡试,乡试第一名的“解元”的“解”字就是从这里来的。

2、由于宋朝没有小三试,殿试等高级考试也没有秀才科,所以宋朝是没有“秀才”这种功名的,秀才只是普通读书人的泛称。

3、宋朝的举人是一次性的,如果发解试考过了、但是没过次年的礼部试(省试,相当于明清的会试),3年后得重新考举人。如果多次考中举人、死活考不过礼部试,运气好的话可能会获赐“特奏名进士”,当一两任地方小官之后回家养老。

4、明清的殿试仅用于进士排名,不黜落。这个规矩沿袭自宋仁宗时期(因为宋奸张元)。

5、明清的一甲进士只有三人,而宋朝不只。

6、宋朝的科举大省是福建和江西,明清才是江浙。

7、宋朝科举考试主要考策论,这是王安石改革诸多内容中唯一没有被司马光废止的。策论与当今国考的申论基本是一个东西。

8、苏轼省试第二、制科第一,但他的殿试名次不高,不是一甲进士。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。