宋朝拥有当时世界上最顶级的武器装备,可为何还是打不过辽金?

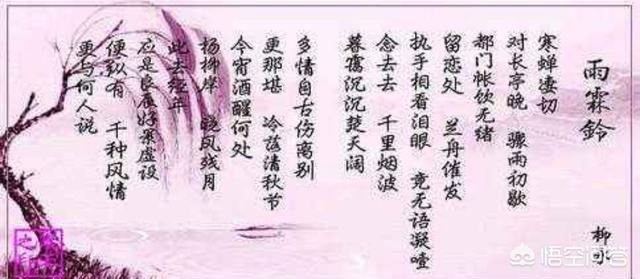

史上,北宋,文化与文明建设,以及经济发达水平,堪称世界一流,当然,军事武器装备都是世界最顶级的,打不过辽、金,缘于错误的治国方略,“联金灭辽”的战略错误,自己的战略决策把自己送上死亡之路!北宋,被称为“中国历史上的文艺复兴”时代, 文艺复兴,应该是文化、文明建设的高峰期,确实出现了,中国文学史上又一个文学高峰;代表每一个时代的文学高峰的文学体裁,上古神话,先秦诸子百家,汉赋,唐诗,宋词,宋词的出现,文学又呈现了一个文学高峰,空前绝后,领先世界。

北宋,无可比拟的经济革命,据经济学家测算,北宋时期,中国的经济水平为发达国家,处于世界领先地位。

那为什么?作为一个文化、经济发达的大国,而遭受北方文化、经济并不发达的辽、金部族的吊打呢?

主要原因在于, 北宋重文抑武的治国方略、分权制的军事体制自认为正确,而实际误国、误民的问题。

宋开国皇帝,宋太祖赵匡胤,以掌握军事实力的军事将领,趁后周国主年幼,发动“陈桥兵变”而“黄袍加身”登上帝位,因而惧怕历史重演,“杯酒释兵权”。

因而,抑制武将,重文轻武,军事上,以不识军事的文官统率军队,且统兵之官,定期轮换调转,造成将不识兵,兵不识将,的确达到了赵匡胤所忌的武将拥兵自重、造反夺皇位的目的,然而,极大的削弱了古代亲兵亲将传统的军队的战斗力。

大家熟知《水浒》中,大文豪苏轼家僮出身、毫无军事才能的高俅,身居相当于今天的国防部长之职——太尉,虽然《水浒》小说中丑化了的,历史上是实有其人其事的!

而且将军队分为禁军——中央军,为军事主力,主要护卫京城,分散兵力驻各地,监视地方;遇有战事,领兵将军临时选调,并不了解掌握部队情况,且有统兵文官、宦官监军,决策折腾来折腾去,战机稍纵即逝,怎容时间,虽然禁军兵力最高曾达120万之巨,但是,形不成强大有力作战能力,使战斗力大打折扣,犹如一盘散沙,不堪一击!

地方军厢军及州府兵、县丁,皆农夫、市镇游民,毫无战斗力可言。

因而,北宋,已进入封建社会先进的文化、经济实力大国,当时位居世界一流,而军事实力,却是与文化、经济大国不相符,兵员虽多,为不战之兵,将军亦广,而无能战之将,一句话,将熊兵弱。

对文化、经济落后的,处于落后北宋封建社会一个社会形态的奴隶社会的游牧民族,辽、金本身弱小的民族,反而变成了强悍的“马背民族”,在错误的治国方略、军事体制下,不堪一击,唯有以先进的生产力产生的发达经济财富,源源不断的输送财富以求和苟且。

“联金灭辽”,导致北宋灭亡的最大战略错误,辽国存在,是金国攻宋的缓冲区,金辽战争,大宋,坐山观虎斗,两败俱伤,一举出击,杀无力还击之败军,最大赢家是大宋帝国,何乐不为!

“联金灭辽”,把辽国缓冲区丧失,为金国“为虎添翼”,自己把“最大赢家”拱手送给金国,自取灭亡,呜乎!

面对强敌,不思进取,改革治国方略、军事体制,甚而采用“联金灭辽”的错误战略,乃至丧权辱国,民族气节尽失,卑躬屈膝,自称“侄皇帝”、“儿皇帝”苟且偷生,以至最终造成徽钦二帝北虏五国城,落井观天,强大的北宋帝国消亡,留下先进发达国家不敌弱小落后民族的历史笑话!呜乎,呜乎唉哉!

仅供参考。

宋朝拥有当时世界上最顶级的武器装备,可为何还是打不过辽金?

帝国的军事防卫模式所致,北宋的军事系统,越战越弱,苦苦支撑。

在人类历史上的众多帝国中,没有哪一个不会在边境上受到战争的威胁,也从来没有哪一个帝国可以真正凭借一纸和约永保安宁。

真正决定帝国安全的因素不是与周边国家所签定的永久性和平协定,而是帝国内地创造军事力量的速度与帝国边境消耗军事力量的速度之间的比重。

内地创造军事力量的速度远远超过边境消耗的速度,这样的帝国即使边境常年作战也不不会因此而衰落。

内地创造军事力量的速度与边境消耗的速度持平,这样的帝国总是很吃力地维持着其生存与安全。

内地创造军事力量的速度抵不过边境消耗的速度,这样的帝国很快就会崩溃。

9世纪后半期至少11世纪的北宋,其内地创造军事力量的速度异常发达,然而与此同时,其在边境上所面临的敌手众多且异常凶悍。终北宋整个朝代过程北方边境一起战事不断,北宋最后就是亡于北方兴起的金人手中。

在此过程中,北宋内陆创造军事力量的速度,被边境战争中的消耗速度抵消掉了,因而人们就能明白为什么北宋总是显得孱弱不堪。

军事力量不断被创造,训练好的军事力量不断被投入战场,被投入战场的军事力量不断被消耗;新的军事力量再次被创造,训练好的军事力量再度投入战场,被投入战场的新军事力量再度被消耗量……

所谓军事战争,就是在这样一种循环往复的过程中进行着,而军事战略也正是以军事力量的产生、维持与使用这一循环往复的过程为依托的。

只要边境消耗军事力量的速度小于内地创造军事力量的速度,帝国边境的安全就可以得到保障;边境消耗军事力量的速度与内地创造军事力量的速度持平,这种情形也可以保障帝国的边境安全,但是长此以往帝国保障边境安全的做法会越来越吃力;边境消耗军事力量的速度远远小于内地创造军事力量的速度,这样的帝国不仅可以保障边境安全,而且如果需要的话完全可以继续扩张帝国边境。

帝国能够有效地保障安全的疆域,也即是这一军事循环系统所能覆盖和延展到的区域,帝国并非不可以向其内地军事循环系统以外的区域行使权力,但是前提必须是能够在更外围的区域内设置新的基点以创造和维持军事力量,这样驻扎在那里的军队就不会因为得不到军事循环系统的覆盖而枯竭。

军事循环系统,就像是动态的水流,水流本身可以通过各种手段放置到任一地点,可是无论在哪里隐藏在其中的就是水量的流入、储蓄与消耗这一循环过程,军事力量也可以通过各种途径被投射到任何需要的地点,然而隐藏在其中的则是军事力量的产生、维持与使用这一循环系统。

宋朝拥有当时世界上最顶级的武器装备,可为何还是打不过辽金?

打仗不是拼装备;二十个人打架和二十万人打仗是完全不同的概念。

宋朝在当时来说也算是世界数一数二的强国了,但是两宋三百年间,对外战争却几乎没有什么大胜仗,即便是对西夏这样的小国也是侧重于用金钱换和平。对于强大的辽国,太宗两次惨败,导致整个宋朝“谈辽色变”,宋真宗胆战心惊地亲征,好在最终签订了和平协议。对于强大的金国和蒙古,用钱不管用了,宋朝就亡国了。

之所以出现这种情况,完全不是因为宋朝的军事装备不行,其主观原因在于制度不行,客观原因在于疆域不完整。

在制度方面,赵匡胤建国之后为了防止五代军阀割据的局面再次出现,便确立了“守内虚外”的策略,降低了武将的权利,将全国最重要的部队收归皇家所有,是为禁军。宋朝还有意贬低武将的地位,大将每次出兵必然会有个权利更大的文官监视着,而太宗赵光义甚至直接画阵图遥控千里之外的军队作战,幸亏李继隆等人抗旨不遵才打了胜仗。也就是说,宋朝的武将没有权力,士兵没有地位,战斗力自然弱。

另外,国史君(国史通论)还曾经讲到,宋朝有一项难以评价的政策——每逢灾荒之年,朝廷便会出钱收养那些衣食无着的百信,并且给他们找了点事干——当兵。其主要目的当然是防止流民聚众作乱,但是其带来的副作用就是宋朝“冗兵”啊,士兵战斗力降低啊。冗兵就意味着国家消耗大量经济开支,战斗力降低就意味着打败仗。

从客观上来看,宋朝也确实不容易,相比起强盛的汉朝、唐朝来说,宋朝简直就是白手起家啊。汉之前有秦、唐之前有隋,二者都是短暂的大一统王朝,但是宋朝之前是一个持续了百年战争的烂摊子,宋朝接受的是版图不大的后周。说实话,两任皇帝在二十年的时间内完成国内的基本统一已经是很不容易了。但是宋朝最终还是缺少了燕云十六州和河西走廊两个战略要地。

这两个战略要地既是中原王朝的天然军事屏障,又是重要的产马地。丢失了这两个地方就意味着宋朝不但没水泡脚,甚至连泡脚盆子都没有。

但是说实在的,赵光义的确不会打仗,他在经历惨败之后也认识到了这一点,所以他对宋朝的军事策略做出了一个非常重要的调整——从主动出击变为被动防御,这才真正发挥了步兵的优势,同时也是宋朝武器装备发达的关键原因。

宋朝拥有当时世界上最顶级的武器装备,可为何还是打不过辽金?

北宋军队有顶级的装备,却是一支没有灵魂的军队。

一支失去灵魂的军队别说打胜仗,能成功从战场上逃走都是一种奢望。金国反抗辽国的时候,宋朝派出15万大军妄图收复幽云十六州,当时辽国的守军已经是一支孤军人也不多,只有4万,但就是这支军队把宋军杀得大败,也让金国看到了宋军战斗力的不堪。

而在金军南下的时候,驻守在黄河边上的14万宋军还没见到金军的人影就吓得连夜逃走了,以至于金军毫不费力的渡过黄河天险。

东京保卫战,宋朝政府竟然派人做法抵抗金军的攻击,结果城门大开的时候成了金军攻城的最佳时机,强悍的金军蜂拥而入,像砍瓜切菜一般杀得宋军人头滚滚,诺大的汴梁城很快速就沦陷了。

这就是北宋末年宋朝军队的战斗力。

说实话,这也不能全怪到军人身上,有宋一代,对军人的打压是极为严重的,在当时当兵不是一件光荣的事,任何一个有脸面的人都会以当兵为耻,所以有“好男不当兵,好铁不碾钉”之说。这样的社会地位,让士兵缺少了荣誉感,再也没有唐朝“宁为百夫长,胜作一书生”的理想,也缺少了“愿将腰下剑,直为斩楼兰”的豪迈。

当兵成了一种混吃混喝的职业,就连宋朝政府也是这么认为的:竖起招兵旗,自有吃粮人!

当兵既然是为了吃饱不饿,那谁还会在战场上出生入死呢?

所以,宋军才会在北上收复幽云十六州的时候被辽国残兵打的大败。才会在金军南下的时候,还没见到金军人影就已经做鸟兽散。

但是,当北宋灭亡,金军在中原肆虐的时候,士兵们保护家园,为亲人复仇情怀赋予了宋军缺失已久的灵魂,从而让金军看到了宋朝人应有的战斗力,和尚原之战就是一个典型案例。

和尚原之战爆发于1131年,距离北宋灭亡刚刚过去四年,当时金国已经统治黄淮流域,他充分吸收了中原的先进技术,其的装备并不比宋军差,同样身披重甲,并有神臂弓助战,而且金军还有骑兵的优势。可以说,此时的金军是一支结合了农业文明和游牧文明长处的强军,对宋军来说拥有很大优势。

要是北宋末年的宋军遇到这支金军,基本上不用打,光气势就可以把宋军逼退几百里之外。可是,这时候的宋军已经脱胎换骨,早已不是为了吃粮才当兵的废物,而是一群为了保家卫国,不惜和金军拼命的精锐。

所以,在和尚原之战中,金军骑兵多次冲锋都难以攻克宋军方阵,于是派出重甲步兵手持长矛硬怼。严密防护的两军在阵地上不断刺向对方,因为甲胄在身,都很难杀死对方的士兵。

后来吴阶想到一个办法,两人为一组,一人刺金兵双眼,当金兵举枪格挡的时候,另一人刺金兵腋下,这才击退了金军步兵。

当然最能体现宋军决死精神的就是岳家军大破拐子马,金军骑兵人和马都身披重甲,防护力极强,冲锋时金军骑兵如同汹涌的洪水,难以抵挡。

为了击败这支强大的骑兵部队,岳飞命士兵手持麻扎刀直面金军重骑兵,他们被要求当拐子马冲到跟前的时候,必须手持麻扎刀上砍敌军,下砍马腿。

可以想象,当数万只马蹄脚踏大地轰然冲锋的时候,岳家军需要多强大的心理素质才不会崩溃。

当金军骑兵像潮水般涌到眼前的时候,岳家军还要正确执行命令,举起麻扎刀砍向敌人,而骑兵在遭到攻击之后,强大的冲击力仍然会砸向岳家军,这是一个同归于尽的打法,只有最勇猛的军队才能胜利。

然后,岳家军赢了。

而金兀术发出了“撼山易撼岳家军难”的叹息。

可见,一支有灵魂的军队和没有灵魂的军队有着天壤之别。

宋朝拥有当时世界上最顶级的武器装备,可为何还是打不过辽金?

宋朝军事能力差可以从两方面找到原因:其一,军事制度和兵役制度不合理;其二,国防资源不足,缺乏战略纵深

一、宋代军事制度与兵役制度

宋代军事上的基本方针是重文轻武,以文制武,提高文臣地位,贬抑武将和军人地位。军事管理体制是在中央政府设立枢密院,掌军政,由文臣担任枢密使和枢密副使,有调兵权。三衙(殿前都指挥使司、侍卫亲军马军都指挥使司、侍卫亲军步军都指挥使司)分掌禁军,有握兵权。三衙的将领用一些资历较浅、容易驾驭的人来担任,且时常加以调动。枢密院和三衙互相制约,调兵权和握兵权分离。遇有战事,皇帝临时委派将帅,原来的军队统领没有皇帝的委任是没有指挥权的,还要对军队派遣监军,加强监督。

北宋军队可分为禁军、厢军两类。

禁军:北宋军队的主力,系招募而来,是由朝廷直接统领的正规军。北宋本着强干弱枝的国策,将全国精锐壮丁都集中在中央所属的禁军之中,隶属于三衙,按照厢、军、指挥、都四级建制编成。禁军人数是逐渐增加的。宋仁宗时的禁军人数是宋太祖时的四倍多,达到82.6万人。

厢军:五代时驻守州的城厢,称“厢兵”,是地方诸州的镇兵,系招募而来。北宋时系由各地藩镇经由禁军不断挑选厢兵精壮士兵之后剩下的驻守地方的老弱残兵。训练很差,主要服杂役和劳役,成为不能作战的役卒。

北宋是按照守内虚外、强干弱枝的方针进行军事部署的。禁军有一半驻防在京师及其附近,其余分戍全国各要冲地区,边境上只屯驻少量的禁军,对辽、西夏采取守势。

北宋为了防止兵为将有现象的出现,制定了更戍法。禁军的驻屯地点,每隔几年更调一次,将领不随之更动,使兵无常帅,帅无常师;兵不识将,将不识兵,防止军队的私人化。

北宋还经常采取灾年招募流民和饥民当兵的办法,以防范民众的起义和反抗,这成为一项国策,后果是导致军队数量急剧增加。禁军、厢军士兵都须在脸上刺花字,以防止逃亡,这显示了军人地位的低下。

南宋初年,宋金激战正酣,宋代禁军大部分溃散,各地将帅统领军队屯驻在战区,形成了若干支屯驻大军,护卫着南宋的安全。这时武将地位稍稍有所提高。宋宁宗开禧北伐失败后,南宋恢复以文制武的国策,由文臣担任大军区统兵官,剥夺武将的统兵权和指挥权。南宋军事建设的重点在水军,水军成为一支重要力量,以防御北方的少数民族政权军队的进攻。

二、宋代国防资源及战略纵深

两宋都不是全国性统一政权,北宋是局部统一,南宋是半壁江山。两宋从立国开始,始终就有内忧外患。内忧是农民起义,外患是与之并立的几个少数民族政权。两宋自始至终与几个少数民族政权,如辽、西夏、金、蒙古,并立并存,共生共存,两宋都亡于少数民族政权之手。

北宋的国防形势是:北宋立国时,北边的辽政权已经建立几十年了,辽政权还控制着后晋石敬瑭割让的幽云十六州。幽云十六州位于今天的北京、天津、河北北部、山西北部一带,位于农耕经济的北部边缘区,之中有燕山等山脉,是中原王朝抵御北方游牧民族的天然屏障。

幽云十六州的丧失,等于北宋北边国门大开,无险可守,随时都会遭到北边游牧民族的侵扰和进攻。北宋定都东京汴梁(今开封),北边是华北大平原,辽的骑兵越过宋辽边界,几天时间兵锋就可抵达汴梁城下。可以说,北宋是没有国防线的。宋太宗时,北宋两次发动对辽的战争,企图收回幽云十六州,但都失败了,此后,北宋对辽采取守势。1004年,南下的辽军与宋军战于澶州,宋辽签订澶渊之盟,宋辽之间之后保持了百年的和平。

北宋立国几十年后,西北的党项族建立了西夏。宋夏相互攻伐,互有胜负,北宋失败居多。1044年,宋夏签订和约,此后双方仍有战争。

北宋的国防资源问题也存在缺憾。一是宋辽边界宋朝一方是华北大平原,无险可守,无固可防。澶渊之盟后,北宋的国防线是拒马河,宋辽既不正式开战,北宋也不好正式布置边防。北宋只奖励河北民间多种水田,多开渠道,于渠旁多植榆杨。万一打仗,可以做障碍,稍稍抵御辽人的大队骑兵。二是北宋缺乏优良的战马,欠缺优质的骑兵。优良马匹的取得需要具备适宜的养马条件。适宜的养马条件是:北方高寒之地,大草原。此位置在蓟北之野(今内蒙古一带)和甘凉河套(今河西走廊和河套平原)一带,这两个地方一个被辽占据着,一个属于西夏的疆域范围,都不在北宋控制范围内,所以北宋不具备出产良马的条件。而优良的战马是优质骑兵的先决条件,优质的骑兵是与北方游牧民族武装力量一决高下的基本条件。可见,北宋的国防资源实在是可怜。

北宋在局部统一完成时,按一般人的想法,是要裁减军队的。但北宋在北边还有强敌虎视眈眈,不仅不能裁减军队,还要增加军队的数量。养了兵,却又不看重他们,轻视他们;养了将帅,却又像防贼一样防着他们,生怕他们篡了赵家的天下。兵越养越多,养兵而不能打仗,明知不能打仗而又不得不养兵,使得军费开支越来越大,成为财政的沉重负担。

王安石变法时,提出保马法。由民户代养官马,推行于北边诸路。民户愿养马者,每户养1匹,有能力者可养2匹,马匹由官府拨给,或官府出钱由养马户自行购买。养马户可免除一些赋税负担,但马匹死亡要赔偿。事实证明,农民把养马看作苦差事,保马法变成了一个秕政。

王安石变法时,还提出保甲法。在黄河流域一带试行,农村民户,每十家组成一保,五保为一大保,十大保为一都保,家有二丁以上的出一人为保丁。农闲时保丁练习武艺,平时夜间轮差巡查,维持治安,战时可以编成军队,又可免出养兵之费。

南宋的国防形势更是惨不忍睹。1141年,宋金绍兴和议规定两国以秦岭—淮河为界,南宋只有秦岭—淮河以南的半壁河山。秦岭一线尚有险可守,淮河一线无险可守,北方的少数民族政权的军队只要发动进攻,兵锋一指,就达长江。长江就成了抵御北方的少数民族政权军队的天然屏障,只要长江天堑一失,国都临安防御洞开,即刻不保,王朝就面临朝不保夕、岌岌可危的窘境。可以说,南宋的国防形势是很悲惨的,更加可怜。

可以这么讲,宋代军事兵役制度是中国历史上最坏的兵制了。宋代军事兵役制度是用来防内的,不是用来对外的。可以说,宋朝军队镇压农民起义,消弭内乱还是绰绰有余的,但在对外战争中是很窝囊的,甚至可以说是丢人现眼,狼狈不堪。

宋代军人地位低下,武将不受重用。宋代是兵多而滥,兵多而不精,兵多而经常打败仗,禁军、厢军士兵都须在脸上刺花字,称为配军。在整个尚文轻武的社会氛围中,军人社会地位低下。好男不当兵,好铁不打钉的俗语就是从宋代传下来的。宋代任用文官担任军队统帅,引导整个社会贬低军人、蔑视武将,成为军队丧失战斗力的最致命的祸根。宋代从高层到基层,武人都很难担任主角。宋代武将不受重用,越是有才能的武将,如狄青,因是行伍出身,立了大功也不重用。朝廷还提防他要做赵匡胤第二,结果狄青郁郁而死。

宋代军队数量庞大,军队战斗力低下。北宋初年,军队数量是23万人,到宋仁宗庆历年间已达125.9万人。宋代的军事管理体制造成能调动军队的不能直接带兵,能直接带兵的又不能调动军队;更戍法造成兵无常帅,帅无常师,兵不识将,将不识兵;军队出征时临时命将,这些都导致危机时刻、缓急之际宋军战斗力低下,在与少数民族政权的战争中,屡打败仗。

宋朝拥有当时世界上最顶级的武器装备,可为何还是打不过辽金?

因为宋军的武器并没有和金国和辽国拉开代差,此外宋军的武器和辽金实际上也是相差不大,因此并没有什么优势可言。

宋军之所以经常在对金国和辽国的战争中处于劣势,其根本原因在于军事制度上的一个大坑。

以文制武,但是所用的文官大都不知道军事。北宋的厢军募兵兵员质量太低。北宋禁军的训练科目太水。过于重文轻武,将不知兵。皇帝的瓜皮操作- 首先要说,以文制武是国家进步的表现,比方说今天的美国,其国防部部长其实就是个文职。之所以这么说,因为文官所接受的教育往往多于武官,他们受到的道德约束要更强,使得他们最多是权力的制衡者,而非颠覆者。以文制武是维系国家统一的重要一步,所要区别的是以文制武并非重文轻武。

宋朝可以说是全世界把以文制武作为国策的首例,因此这个制度所要掌握的度,以及如何正确的使用,对于宋朝来说都是未知的。但是纵观北宋的历史,可以发现,宋朝终究是没有摸索出个正确的路径。可以发现,北宋派往西北和北方戍边,以及带兵的文官,大多是没有什么军事经验的。很多人连兵书都不曾读过,根本不知道行伍之间的事情。因此在人员调度上和指挥上,往往都是纸上谈兵,坑自己家人。

第二是戍边的地方军(厢军)水平太垃圾了。这个不只是训练方面的问题,还是因为厢军的兵源所选实在让人尴尬。一般来说,募兵应该招募精壮青年。但是北宋的厢军募兵多是各地的难民,招募他们是为了减轻社会矛盾。难民的身体素质可想而知,饭都吃不饱,更别提战斗力了。其实朝廷自己也知道厢军不中用,因而在平时也不对他们进行什么训练,而是单纯的当劳力做苦工。

既然湘军不行,那禁军总要撑住吧。然而北宋的禁军,除了王安石变法之后训练出7万西军,别的都可以说也是瓜皮一般的存在。主要原因是因为没有专门的武官带头训练,就连教头也是调来调去。而通常禁军们也就是站站岗,镇压一下民乱。因此战斗力成了三国最瓜皮。

究其根本,造成这些原因的还是宋朝廷过于重文轻武的态度。武官的位置极低,低到可以被文官指着鼻子骂。这属于对唐末和五代十国藩镇割据的极度恐慌心理造成的,而在后来却成了一个约定俗成的规矩。因为重文轻武,所以百姓们以军人为耻,这样一来好儿郎是没有从军的可能了。

同时武官经常被调任,造成了兵不知将,将不知兵的局面。而且临时调配的武将在军队中没有威信,也就不能保证士兵会服从武将的命令。此外,这种极度的重文轻武,造成了文武之间的不和睦,也使得文官不能很好的统御武官。

最后就是皇帝的瓜皮操作,典型代表就是宋太宗。明明宋初的军事力量要强于辽国,却因为太宗的场控心理,连连失去绝佳机会,最后宋朝对幽州的扩张只能是成为空想。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。