一座关外孤城,没有援兵、补给,为何大败努尔哈赤6万八旗军?

关外孤城,仅以万余兵众,没有援兵、补给,大败清太祖努尔哈赤六万八旗铁骑精兵,并致其败回丧命,为什么呢?

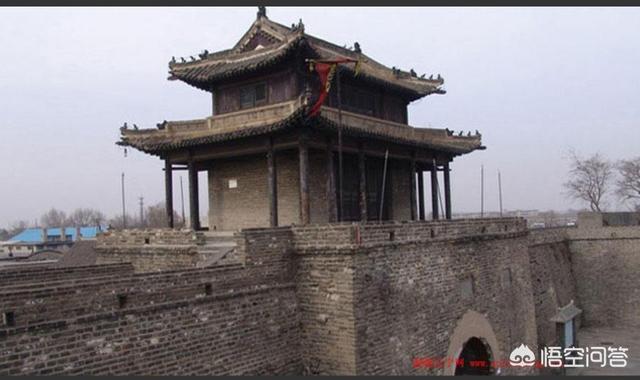

这座城,就是今辽宁省兴城,明末时称宁远城。

盖因,山海关外至锦州间近200公里,群山绵延,交通闭塞,进关唯一通道,为仅有渤海沿岸狹长通途“辽西走廊”,兴城,正座落“辽西走廊”中间地带,战略位置十分重要。

清太祖努尔哈赤,亲率六万八旗铁骑,挾攻下辽西重镇广宁(今辽宁省北镇)余威,欲架长车驱驶山海关内,直取北京,实现入主中原战略计划。

时明朝守卫辽西主将,将锦州至山海关“辽西走廊”间锦州、松山、绥中等十余城堡,尽皆撤回守军,退守山海关。

宁远城守将袁崇焕,以“山海关外,屏障尽失,何保山海关”,拒不听命撤军,率“辽西走廊”间仅余孤城,不足万余兵众,动员坚壁清野,加固城池,坚守宁远城,军民众志成城,抵死抗击,袁崇焕指挥有方,加之“辽西走廊”狭窄,清军难以发挥“马背民族”铁骑优势,宁远守军击败起兵以来未遭败绩,强悍不可一世的清太祖努尔哈赤,兵败回沈而亡。

宁远一役,明廷自围剿清军以来,未有如此之重大胜利,称之为“宁远大捷”。

仅供参考。

一座关外孤城,没有援兵、补给,为何大败努尔哈赤6万八旗军?

谢谢邀请。这个问题所问的必定是宁远之战,就在那座孤城宁远让此前百战百胜的努尔哈赤引恨城下,而守将就是当时官居宁前道的袁崇焕。

天启五年(1625年),明廷辽东经略高第以为关外不可守,决定放弃关外四百里之防区。而时任宁前道的袁崇焕,选择留下来坚决抗争,坚守宁远。天启六年(1626年),在明军主动撤退的情况下,努尔哈赤率军十余万(此处说法颇不一致,权从萧一山之《清代通史》)进抵宁远,在劝降无果之后,进行了三天围攻,最后努尔哈赤身负重伤,攻城归于失败。此战后,努尔哈赤发出了“予自二十五岁用兵以来,战无不胜,攻无不克;何独宁远一城,不能下耶”的感叹。

而此战之所以能成功,有如下原因:

一、守城主将袁崇焕选择了正确的战略方针。

在宁远战役之前的辽阳、沈阳之战,明军在很大程度放弃了守卫坚城以抗后金军的方略,而选择了主动进攻与后金军野战,而明军在野战战斗力方面整体上是不如八旗军的,这就是以己之短攻敌之长。而袁崇焕的战略方针是以防御为主要手段,抓住有利时机以奇兵出动,这个战略是符合明军以步兵为主,利于防守的优点。落实在具体战术层面上就是依靠坚固的城防,使用火炮轰击敌军。这就迫使女真军不得不放弃自己的野战长处,坠入攻坚的窘迫局面。

野战既非所长,惟有凭坚城,用大炮一策,守为正,战为奇,和为辅。第二、战场指挥权高度统一。

以往广宁之战失败,其中一大原因就是辽东经略熊廷弼和辽东巡抚王化贞在指挥权上互相掣肘,贻误了战计,让后金军有隙可乘。而此次宁远之战由袁崇焕一人指挥策划,并无旁人干扰。不仅自己怀着必死的决心守城,还通知前屯守将赵率教和山海关守将杨麒,凡是逃跑者全部处斩,诸将感袁崇焕之义全请奋力死守宁远城,所谓众志成城。

崇焕更刺血为书,激以忠义,为之下拜,将士咸请效死。第三、努尔哈赤这位自认为百战百胜的老将在骄傲之下对他的对手袁崇焕缺乏了解,根本就没把宁前道的袁崇焕和宁远城放在眼里。所以,在战前也没有派间谍入城探听情况,对眼前的敌人根本一无所知,一意强攻,以至于在失败之后会有“何独宁远一城,不能下耶”的惊叹。

在此战后,后金不得不重新审视明朝在辽东军事形势的新变化。所谓“议战守自崇焕始”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。