林冲是教头,武松是都头,鲁达是提辖,哪个官最厉害?

在看水浒以前这些真不知道,好像书本里也没怎么提到过吧!

看了水浒以后才知道的这些官场职称吧。相信大部分人都是这样吧,除了那些学者和专门研究历史的。

也确实是啊,看水浒时发现他们里面的官职非常多,宋代的文官和武官职位,在小说里面成为了一种丰富多彩的现象。如“托塔天王”晁盖,人们称呼他为“保正”,这一职位类似后世的村长;宋江在没有上梁山之前,职位是郓城县的押司,押司类似今天县委办公室副主任一类的角色,你别说,宋江这个职位放到现在还真是有实权的。其他还有什么知寨、太尉、守备了在这些官职之中,出现频率比较高,而且大家的认知度也比较深的三个官职,就分别是提辖、教头和都头了。这就说到正题了!

发现这三个都是很小的官职吧, 整个系统的官职明细都没有,应该是那种微不足道的小官,其中也就林冲是京城中任职的,但是只是个教头,就像一个老师一样,而且还是那种有 职称没有实权的, 只是一个名分罢了。但是人家能接触到高官的,要不然后来也不会发生的事了,自我保护意识浅薄啊!

武松的都头,这个应该是维护地方上的治安之类的一个官衔,好比现在的派出所所长之类的,好像是,要么就是公安局局长之类的,意思就是管治安这事的,不会跳出这两个选择的。

鲁智深的提辖,这个应该属于军队里的官职吧,也是训练他人的一个职位,放到现在就是部队里的什么连长、团长之类的官职,练兵管兵的。

要输这三个职位哪个厉害,就是大的意思吧。应该是鲁提辖这个有实权吧,算是比较大的官职了,武松只是在一个县里,人少事少,林冲没有实权。从官职上说就是鲁智深最大。

谢谢!!!

林冲是教头,武松是都头,鲁达是提辖,哪个官最厉害?

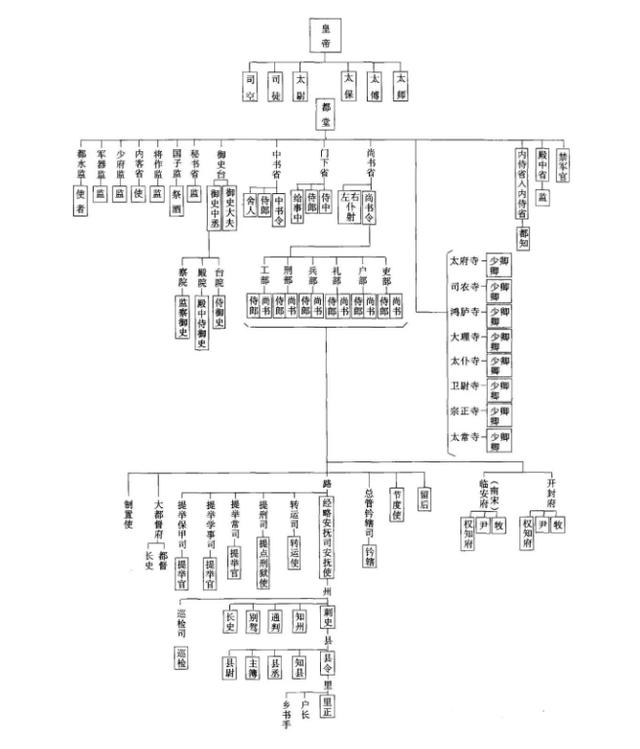

这涉及到宋代的官制。林冲是教头,武松是都头,鲁达是提辖,哪个官最厉害呢?严格说起来,教头是一种称谓,都头和提辖才是官名。

林教头--不是军职豹子头林冲,书里这样写:“生得豹头环眼,燕颔虎须,八尺长短身材,三十四五年纪”,林冲在上梁山前,是东京城80万枪棒教头。

教头,宋朝称呼教授武艺的人,相当于教练。教练在现代是一种职业,教头在宋朝也是职业。也即教头是一种职业称谓,而不是官名。

林冲自称“东京80万禁军教头”,常会让我们误解为一种官位很高、很厉害的官职,但其实宋代的官制中根本就没有教头这种官职。

教头,就是武师,主要职责是教授武艺,并以此作为一种职业,以赚取薪水,养家糊口等。所以与宋代的官制没有关系,也谈不上厉害。

教头在宋朝有各种类别,有教枪棒的、教骑马的、教射箭的、教布阵的,等等。教头又分为教头和都教头,其实就是教练与副教练之分。

《水浒传》里除了东京80万禁军教头林冲、柴进外,还有京师金枪班教头徐宁,小旋风柴进家有一位傲慢的洪教头,被林冲打败过。

教头在宋朝地位不高,哪怕是禁军教头。

林冲自称东京80万禁军教头,听起来非常了不起,实际上夸大了,就像我们对外宣称自己是什么总一样。

首先,数量上虚夸。《宋史》记载过,宋仁宗时期禁军最多,那时禁军82万六千人,后经王安石变法裁撤冗员、精兵简政后,军队人数锐减。

宋神宗时期,全国禁军减至56多万。在变法失败后,宋哲宗和宋徽宗期间,军队数额上升接近80万,但这些禁军不可能都留在东京城啊。

也就是说,东京城不可能有80万禁军。施耐庵惯用了他夸张的手法说80万禁军,其实就是一种吹嘘和夸大,造成一种很厉害的感觉。

其次,教头数量存疑。《宋史》记载,公元1079年,全国22个县11所教场,每2825人设置1个教头,禁军教头270名,都教头30名。

王安石变法后两年还有300个教头。历史上宋中央禁军一般维辞在10万左右。因此从教头人数、教授人数上看就很浮夸,与史实不符。

再次,林冲没我们想象的厉害。林冲虽被誉为豹子头,有万夫不当之勇,但与武艺高强、棍棒天下无双的玉麒麟卢俊义相比,还有差距。

因此,林冲的职位,解释起来其实就是东京城禁军教授武艺的一个枪棒教练,教授数量也没有80万之多。他的地位可想而知并不算高。

之所以我们出现认知误解,一是源于林冲的虚荣心,二是不了解宋代官制,又出于豹子头林冲的喜爱,就认为80万禁军教头是一大官。

武都头--七品以下都头,这就是军职了,都头在唐中期是诸军统帅,地位较高。唐末是各都的长官,地位下降。而在宋朝时,都头则设在各军指挥使之下,地位更加低级。

举一例:《嘉定赤城志》记载,台州雄节第六指挥编制500人,指挥使、副指挥使各1人,都头3名,副都头5人,十将、将虞候、承局、押官各10人。

有的指挥使也有400人,但按规定,1都应有100人,这个数据较为固定,不可能有出入,不管是步兵还是马兵。因此武松手下至少100人。

这样,我们对都头官职就有一个大致概念了~

在《水浒传》中,武松打死老虎后,到了阳谷县衙。知县见武松忠厚稳重、豪气干云,就对他说:“我今日就参你在本县做个都头如何?”

武松当即跪谢:“若蒙恩相抬举,小人终身受赐”。知县就吩咐押司做了文案,当日让武松做了步兵都头,于是武松在上梁山前都换作“武都头”。

上面说“都头”在各军指挥使以下,掌管100人,但都头连一个七品芝麻官都能随意任命,可见都头连七官的品级都算不上,官阶相当低。

而在南宋以后,都头的军事职能逐渐降低,到了元代更是演变成村一级组织,如某村一都,某村二都,等等,说白了就是负责都内的治安管理。

施耐庵写《水浒传》在元末明初,估计在他的意识里,就是想把武松写成一个管理都内治安的一种人物,相当于现在的一个派出所所长之职。

而如果以北宋为背景,北宋的都头是一个军职,有军事职能,相当于现在的连长,连长和都头一样管理100人。但武松又有管理治安的职能,所以又有元朝都头的缩影。

那宋朝县里的都头,具体都做些什么事呢?

在县一级,负责抓捕罪犯的叫衙役,但但凡县里的衙役,都可称作都头,都头是军中的称谓,称都头以示尊重。

因此,武松就是县里的一个衙役。但所不同的是,武松是一个“步兵都头”,步兵本就是国家的正规军,正规军又分了步兵与骑兵两种。

武松到底具体军职是什么,具体职责权限又是什么,确实让人有点懵,是一个未解之谜。但能明确的是,都头官阶很低,且没有品级。

提辖--六品至七品提辖,古代一种官名,故名思义,提辖就是管领的意思。南宋时有“四提辖”官制,分管4个地方:榷货务都茶场、杂买务杂卖场、文思院、左藏库。

榷货务都茶场,主管茶盐等事务的机构。杂买务杂卖场,掌管收纳内外官署剩余物品的。文思院,历代记录少。左藏库,宋各州贡赋所藏之地。

宋州郡均设提辖,以统辖军队、训练教阅、督捕盗贼,其实就是保障四辖安全。《水浒传》第三回:“客官要寻王教头,只问这个提辖,便都认得。”

《宋史》记载:“崇宁中,復置提举兵马、提辖兵甲,皆守臣兼之。掌按练军旅,督捕盗贼,以清境内。”

《水浒传》鲁智深,在上梁山前,人称鲁提辖,属于经略提辖。宋朝知州是五品官,提辖比知州低,大致在六品至七品,但不会低于七品,相当于现在的正处级正团级。

写在最后综上,对于《水浒传》里的林教头、武都头、鲁提辖,哪个官最大?我们就有一个清晰认知了,官阶最大的是鲁智深,其次是武都头,而教头不是官制,而是一种职业。

其实仔细深究下来,《水浒传》里有好些夸张且与史实不符,但作品本身就是文学作品,有它的思想性与文学性,高于现实也属正常。

但这些都不影响它成为一部古典巨著。

《水浒传》是一部国学经典,中华传统文化典范之作,并充分体现了经世治国精神,让人越读越爱不释手,它被誉中国古代四大名著之一,实至名归。

《水浒传》价值无可厚非,包含范围广,有古人关于天人合一的思考、探索与总结;有历代史学大家的真实记录;有千古流传的诗词歌赋;有圣贤的经验之谈,对后辈的谆谆教诲,等等。

总之,《水浒传》蕴含古圣先贤的智慧深见,承载古人对人生、世态的感悟感慨,等等,确实是一部奇书。

读书就应该读经典好书!《水浒传》的现代价值和文化魅力,它的思想内涵,更能弘扬我们的传统文化。

大家怎么认为呢? 欢迎留言~~

(文中图片来自网络,如侵则删)

林冲是教头,武松是都头,鲁达是提辖,哪个官最厉害?

豹子头林冲,上梁山前,职务是东京八十万禁军枪棒教头,也就是军队的武术教练,偏向于技术型人才,军衔应该不能太高。名气不小,地位不能太高,职责权力应该不大。

但是,能做到京城禁军教头,那肯定武功高强,本领不低,绝对是远近闻名的一流高手!所以,他单挑杨家将后代青面兽杨志,棒打洪教头,后来上梁山,冲锋陷阵,所向披靡,堪称梁山第一猛将!豹子头名不虚传!

行者武松,民间武术高手,江湖经验丰富,性情中人,好打抱不平!玉环步鸳鸯脚是成名绝技,醉拳也是拿手好戏,快活林醉打蒋门神,景阳冈美酒三碗不过岗,他“透瓶香”连喝十八碗,赤手空拳暴打猛虎!借此一举成名,名震江湖,成了郓城县都头!那都头,也就是派出所长,官儿不大,权力不小!只不过,也就是一个小小额郓城县治安大队的头儿,在本地很拉风,也不过县太爷手下的小喽啰而已!

花和尚鲁智深,官拜大宋名将小种经略相公麾下的提辖,其实,也就是西北正规军的最基层军官。感觉,也就是现代军队排长的级别,不能超过连长的头衔!

豹子头林冲,行者武松,花和尚鲁智深,这三人,说起来,担任公职的时候,也都是属于当时体制内的人,但是,都是最基层的,只不过,工作场所不同,分工不同,都是和军队警察等武职相关工作。

要说这三个官职哪个厉害,其实,都一般!只不过,论名气响亮,八十万禁军教头豹子头林冲,名头最响亮,但是,应该没有多大权力和实惠;郓城县都头武松,别看名气最不起眼,在当地绝对吃香喝辣的,最实惠的职务;提辖鲁达吗,正式军官,兵头将尾,也不可小觑,从当地恶霸镇关西郑屠对他的毕恭毕敬额态度,也是职责所在地呼风唤雨的角色!

林冲是教头,武松是都头,鲁达是提辖,哪个官最厉害?

在《水浒传》中,但凡林冲出场,旁边的朋友总会一脸自豪的向别人介绍:“这是东京八十万禁军教头,豹子头林冲”。

然后,被介绍的人就一副受宠若惊的样子,赶紧向林冲一拱手:“啊,林教头,失敬失敬”。

其实,懂行的都知道,这只不过是朋友之间的相互吹捧而已,就好比一堆朋友聚会,有人向旁边的人介绍:“这是省厅的刘科”。大家就赶紧端起酒杯,争先恐后的来敬酒。

大家敬的是刘科吗?不是,大家敬的是省厅,不是因为你是刘科就牛了,而是因为你在省厅才牛。

同理,介绍林冲的时候,为什么总是把“八十万禁军”给带出来,那是镇场子的关键,大家敬的是你“林教头”吗?不是,大家敬的是“八十万禁军”。

只有小人物,才会拿自己的单位来抬高身份,大人物出场,只需要报个名字就行了。

比如:“大家好,我是任正非”。全场起立,有没有,还需要别人介绍说,这是“世界五百强,华为公司的创始人任正非”吗?

那么,“教头”在禁军中,到底是个多大的官?

说出来可能会颠覆你的三观,他不仅不是什么“官”,连个“事业编”都算不上,仅仅是一个“聘用人员”。

教头,其实就是军队聘请的一个武术教练而已,林冲是“枪棒教头”,那就是说明,他仅仅是“枪棒”这一个科目的老师,连个班主任都算不上。另外还有教骑马的教头,教射箭的教头,教布阵的教头等等。

林冲的工作,仅仅是给士兵们上课而已,上了课,他是老师,下了课,他就是平头老百姓,他对禁军没有任何的调动权和管理权。

而且,你知道当时北宋的禁军中有多少个教头吗?足足270个。

禁军教头二百七十,都教头三十,使臣十。——《宋史》

所以说,大家尊敬林冲,“敬”的不是他的官职,而是他的“本事”,能到禁军中当教练,那确实得有一番好身手才行。

那么,谁才是禁军中真正的统帅呢?

禁军,是从五代十国时期开始发展,到后周时期开始成形,北宋沿袭了后周的禁军制度。

北宋禁军,分为殿前司和侍卫亲军司两部分。

殿前司是后周柴荣所创立,因为当年的侍卫亲军战斗力不行,一打就散,所以,柴荣让赵匡胤招募新兵,训练成了殿前司,是由柴荣直接领导的心腹军队。

殿前司设立殿前都点检一人,统辖所有亲军,是绝对的军事一把手,赵匡胤就是从这个职位起家的,也正因为赵匡胤干过,所以,北宋时期,这个职位一直是虚的,没人敢担任。

另外,在殿前都点检下面,分别设立了都指挥使,副都指挥使和都虞侯三个职位,具体负责殿前军。

侍卫亲军,分为马军和步军,也分别设立了都指挥使,副都指挥使和都虞侯三个职位。

这些都是禁军中的高层领导,另外还有一些基层小领导。

按照北宋的禁军编制,每百人为一“都”,首领称“都头”;每五百人为一“营”,首领称“指挥使”;每五营为一“军”,首领称“军都指挥使”;每十军为一“厢”,首领称“厢都指挥使”。

由此可见,在禁军中,最小的领导是“都头”,手下有100兄弟,基本上相当于现在的一个连长。

说到都头,就不得不提,大名鼎鼎的武松,武都头!

武都头,县城部门小领导武松这个都头,和禁军没有任何关系。

我们知道,武松是在景阳冈上打死老虎之后,阳谷县令爱其才,留他在阳谷县做了都头。《水浒传》中写道:

知县看武松忠厚仁慈,有心要抬举他,就对他说:“我今日就参你在本县做个都头如何?”

武松立即跪谢:“若蒙恩相抬举,小人终身受赐。”知县随即唤押司立了文案,当日武松便做了步兵都头。

从这段描述我们可以看出来,武松这个“都头”,是阳谷县令任命的。

虽然说,北宋时期,有文官兼领军队的情况,但是,那也仅限于州以上的级别,县令是没有权参与军事的。

而且,武松上任后,他的主要工作就是负责阳谷县的治安,并没有打仗的任务。

另外,《水浒传》虽然描写的是北宋的事,但是却成书于元末明初,在元朝时期,“都头”已经改变了性质,成为村庄里负责治安的头目的称呼,因此,施耐庵在写小说的时候,有可能会把这两个都头给弄混。

因此,综合分析,我们认为,武松的“都头”,就类似于现在的县公安局治安大队长。

虽然古今性质一样,但是,武松的都头,却远远不如现在的大队长。因为现在的大队长,好歹也是国家正式公务员,官职虽然小了点,没关系,可以慢慢晋升。

但是,武松的“都头”,却永远都不会有晋升的空间。因为这个职位,在古代算“吏”,不算“官”。

在古代,“官”和“吏”是有着天壤之别的。

官,是通过科举考试,考取功名之后,朝廷正式任命的,一般都是考中进士的人,在翰林院磨炼两年,就可以外放出去当个县令了,最次的,也得是“举人”出身。

吏,是县令自行招募,来帮助县令大老爷处理各种政务的,有人负责管教育,有人负责管农业,有人负责管赋税,有人负责管治安。

在古代的一个县里,只有两个人算是官,一个是县令,一个是县丞,其他所有县衙内的小官,都算是“吏”。

而且,一旦明确了“吏”的身份,是不允许再参加科举考试的,也不可能有晋升的空间。

也就是说,武松还不是吃“财政饭”的,顶多算是“事业编”。

我记得在看电视剧《水浒传》中有一个宋江的场景,他就非常自卑的说:“宋江只是一个小吏”。

宋江的职位是什么,押司,就是在县衙里给县令写各种文字材料的秘书,按说也属于位置低,能量大的一类,但是,就是因为是“吏”的身份,让宋江非常自卑。

从这个角度分析,武都头的地位,是要远远高于林教头的,至少,武都头在阳谷县,那是有地位,有身份的人。

不过,这个身份,在鲁提辖面前,就不值一提了。

鲁提辖,正儿八经的军官鲁智深经常念叨一句话:“洒家曾在延安府,老种经略相公处担任提辖”。

在北宋,确实有“提辖”这个官,在《宋史》中有这样的记载:

崇宁中,复置提举兵马、提辖兵甲,皆守臣兼之。掌按练军旅,督捕盗贼,以清境内。

这里的“提辖”,一般是由州官兼任,正五品。

另外,宋朝在榷货务都茶场、杂买务杂卖场、文思院、左藏东西库都会设置提辖官,作为这四个场所的管理官员。

显然,鲁智深的“提辖”属于第一种。

为什么这样说,我们要先了解一下他曾经的老板,老种经略相公。

这个人物,在《水浒传》中多次提到,但是从来没有露过面,是一个非常神秘的存在。王进因为得罪高俅,投奔了老种经略相公,高俅居然连个屁都不敢放,可见其地位之高。

实际上,老种经略相公,指的是北宋“种家军”中的种师道。

在真实的历史中,“种家军”比“杨家将”的威名要高的多,这个家族常年镇守西北,金人南下入侵开封的时候,宋钦宗曾急调种师道回京勤王。可惜,最后他的意见没有被采纳,导致北宋灭亡。

种师道镇守西北,势力范围绝对不会小,鲁智深也说了,是“延安府”的老种经略相公,“府”,就相当于现在的一个省,下面管辖好几个“州”。

在当时,提辖是由州官兼任,也有独立担任的。但是,不管怎样,鲁智深都是妥妥的正规军军官,相当于文官的正五品。

在普通人眼里,“八十万禁军”这个词,实在是太有冲击力了,而“老种经略相公”是什么东东,没有听说过。因此,会产生一种错觉,林冲是大人物,鲁智深,就你那单位名,就别天天挂嘴边了。

其实,恰恰相反,在林冲,武松,鲁智深这三人当中,只有鲁智深是正儿八经的“官”,而且还是正五品,武松是个有点小权力的“吏”,林冲只是个平头老百姓。

这也是为什么,高衙内三番五次的调戏林冲的老婆,林冲都是再三忍让,高衙内都把他老婆抱到屋里开始上下其手了,他也只敢敲门吓唬。

说到底,“八十万禁军教头”这个名头,只是虚的,朋友聚会的时候,拿出来撑下门面还行,到底有几斤几两,只有林冲自己知道。

林冲是教头,武松是都头,鲁达是提辖,哪个官最厉害?

林冲是八十万禁军教头,武松是都头,鲁达是提辖,这三个人的官职都很低。

八十万禁军教头,听起来很吓人,其实地位很低先说一下“八十万禁军”。

北宋时的禁军,其实就是指国家正规军,并非保卫京师或皇宫的皇帝私军。这是因为宋朝的开国皇帝赵匡胤,就是以禁军统领的身份,在禁军的拥护下,发动了陈桥兵变,当上的皇帝。

赵匡胤吸取唐朝后期藩镇割据的教训,决心将天下兵马都掌握在自己手里,于是,在中央以“杯酒释兵权”,解除了功臣宿将的兵权,在地方以文臣知州军事,解除了地方节度使的兵权。这种军制对于保障皇权的稳定,发挥了良好作用。但由于互相掣肘,最后只能听命于皇帝一人,往往在战场上贻误战机,招致失败,最终被金国所灭。

北宋的禁军数量,太祖时只有20万人,此后逐年增多,到宋仁宗时达到巅峰,共有82.6万人。之后,又逐年下降,到宋徽宗时由于连年征战消耗,实际数量应该在三十万左右。

所以,所谓的“八十万禁军”,其实就是数量三十万左右的国家正规军。

再说“教头”。北宋禁军内设有专门训练士兵武艺的教练,根据各自的特长不同,有的教练负责教授枪棒,有的负责教授刀法,有的负责教授箭法……这些教练就被称为“教头”。林冲最擅长枪棒,所以他就是枪棒教头。

教头的地位很低,一来宋朝的国策就是“重文抑武”,武人在宋朝是得不到重视的,社会地位也比较低。二来,禁军中的教头数量很多,一个教头只是负责教很少一部分士兵武艺,说白了就相当于一个课外辅导老师,连正式的军官都算不上,更别提什么级别了。

很多人在看到“八十万禁军教头”时,不自觉地就理解成了“八十万禁军总教头”,自己加了一个“总”字。这就是施耐庵的厉害之处了,他在前面加一个“八十万”,就是误导你在后面加一个“总”,如果只是说“禁军教头”,你就不会觉得很厉害了吧。

武松的都头,只能算作县里的临时工在《水浒传》中,武松打虎后,阳谷知县看中了武松的能力,就对他说:“我今日就参你在本县做个都头如何?”武松当即跪谢:“若蒙恩相抬举,小人终身受赐”。知县就吩咐押司做了文案,当日让武松做了步兵都头。

其实,宋朝的都头有两种,一种是正式的军官,另一个只是人们恭维式的叫法,本质上只是县里的临时工而已。

宋朝武将官职普遍偏低,军中一把手殿前司都指挥使只是从二品,二把手殿前司副指挥使就是从四品了。禁军以五百人为一营,长官叫“指挥使”。每营又分为五“都”,长官就叫“都头”,每“都”就是一百人。“都头”的级别应该是七品官,虽然不高,但却是正儿八经的军官。

除此之外,还有一种人被大家恭维称为“都头”,实际上宋朝地方官职系统中并不存在“都头”这个职务。

宋朝行政区划,实行州、县二级制,县这一级的最高长官是知县,手下负责地方治安的有两个机构,县尉司和巡检司,其中县尉司负责县城的治安工作,巡检司负责乡里的治安。

县尉司的长官就叫县尉,手下管理着众多衙役,通常来说也就几十人而已。衙役在本县有一定的权力,也就有一定的威力,人们为了讨好他们,往往会借用禁军中的都头职位,称呼这些衙役为“都头”,就好像很多人看到军官,就称对方为“将军”一样,只是一种好听的叫法而已。

所以,武松做了阳谷县的都头,就是做了阳谷县的衙役,归县尉管理,别说是官,就连吏也算不上,只能算作县里的一名临时工,并不是朝廷正式任命的官吏,这种职位知县就能作主。只不过武松这个临时工,武力值太高,是知县亲自“塞”进来的。

鲁智深的提辖,可能只是经略府中的一名主管鲁智深原名为鲁达,早年在延安府从军。可以说是仕途坦荡,积功至关西五路廉访使。后来鲁达因武功高强被调拨到渭州,让他在经略府担任提辖官。

“提辖”这个名称只在宋朝出现过,根据《宋史》七记载,“崇宁中,复置提举兵马、提辖兵甲,皆守臣兼之。掌按练军旅,督捕盗贼,以清境内。”可见“提辖”是个军队中的职务,要负责地方所驻士兵的日常训练,同时还要管理社会治安的问题。

宋朝一州的最高长官为知州,州内负责军事事务的称为“经略安抚制置使”,简称“经略”,大部分情况下,知州和经略都是由一个人担任的。

鲁智深官拜小种经略相公麾下的提辖,“小种经略相公”就是北宋名将种师道的弟弟种师中,因为积极抗金,很受时人的尊重。“提辖”的全称应该是“提辖某州兵甲公事”,管辖的是一个州的军事事务。

宋朝的知州、经略都是五品,提辖比经略级别要低,应当是六品至七品,所以鲁智深的“提辖”职务级别很高了,手底下有兵,权力当然也很大,所以他才敢“拳打镇关西”。

但我对施耐庵所写的,鲁智深官居“提辖”一职表示怀疑,因为如果他的职位如此之高的话,似乎不至于因为打死一个屠户,就被官府追捕,不得已改头换面去当了和尚。

我猜测,鲁智深可能是在“小种经略相公”的府中任职,所任的职务极可能也和军事有关,出门在外,当地人都敬称他为“提辖”,实际上鲁智深可能只是经略府内中的一个主管而已。

综上所述,林冲、武松、鲁智深的职位都不高,其中唯一能算得上“官”的,只有鲁智深一人,级别应当是六品至七品。武松只能算是阳谷县的一个临时工,顶多是签了聘任合同的临时工,连“吏”的级别都算不上。而林冲只是军队请来的一个“辅导老师”,教授士兵枪棒而已,不在军队编制之内,那就更无所谓级别了,“八十万禁军教头”只是一个职业,而非职务。

结果是不是很意外?名头最响亮的“八十万禁军教头”林冲居然级别最低,名震天下的“武都头”居然只是阳谷县的一名普通衙役,鲁智深可能只是经略府中的一名主管,真是让人出乎意料啊。

林冲是教头,武松是都头,鲁达是提辖,哪个官最厉害?

题主所列举的这几个官职,其实都不是实写,而是有一大半虚拟的成分。因而,要说林冲、鲁达、武松所做的官哪个最厉害,确实是不太好比较。假如从书中所写的任职衙门和职权来看,我觉得鲁达的官最大,武松第二,林冲第三。但是,若以官职的沿革来讲,则又是武松的官最大。

为什么呢?

八十万禁军枪棒教头的官有多大教头,是《水浒传》中写得比较多的一种职业,梁山好汉正文故事一开篇,就写了一个教头,提到了一些教头。这个教头,就是史进的师父,八十万禁军教头王进。而且,史太公还说,因为史进酷爱武艺,已经请了七八个师父了。后来,史进在渭州城见到了开手师父李忠。

李忠是跑江湖的教头,跟王进没法比,王教头是八十万禁军教头,比林冲的职务还要高。禁军之中,在教头之上,还有都军教头,王进的父亲王升就是这样教头,是管教头的教头。

王升、王进、林冲,这三个禁军教头大概是这样的梯次:都军教头、教头、枪棒教头。三个层级之下,恐怕还得细分。比如,金枪手徐宁是金枪班教头,那就有可能是林冲所管的教头了。

徐宁后来被骗上梁山,众人都来劝降,但效果都不太好。于是,林冲出来把盏,说道:小弟亦到此间,多说兄长清德,休要推却。林冲这话的意思是说,我都在这里落草了,你不就不能推脱了,俨然一副长官口气。

以此论之,林冲八十万禁军枪棒教头的级别就很低了。若是仅以禁军中教头的地位看,林教头的也不是一个官,撑死了就是个技术职称,说得大一点,恐怕也就是个副教授级别的吧。

北宋那时,没有技术职称套转行政级别的那一套。按照《宋史·职官》中的记载,在九品十八阶的“体制内”,根本就没有教头这个官职。所以,即便以技术职务套转行政级别,九品之外恐怕就要落到正排这个级别上了。

我们现在把部队的教练喊做教官,北宋时期,却只是个“教头”,不是个官。

鲁达恐怕是个管杂卖场的官鲁达一出现,施耐庵就把他写成了一个武官,其实,这是鲁达保持着军人本色而已。鲁达在渭州城的装束,好比退役军人依然穿着没有领花帽徽的军装一样。这是因为,鲁达曾经做过关西五路廉访使,这个官可就有点大了。

《宋史·徽宗本纪》中说,廉访使(者)原官名叫做走马承受公事,隶属于安抚使,是专门负责巡察边路,向皇帝报告边情的。所以,这个官职具有钦差的性质。不过,这个官职一般都由內侍担任。施耐庵把鲁达写成关西五路廉访使,同样是借用了这个官名,把鲁达写成了武将。

后来,鲁达被拨到小种经略相公府,做了一名提辖。但是,从鲁达时常在市面上晃荡,茶楼酒肆的跑堂都惧怕他,而且,郑屠也与鲁达很熟这些情况看,不太像一个武官。这是因为,鲁达这个提辖有一半是写实的。原来,提辖就是个管理杂卖场的官员。

北宋时期是没有提辖这个官职的,而是在南宋绍兴六年时与金国签订盟约,划定疆界,双方重开边境贸易商时才设立的。提辖,就是管理榷场的官员。不过,施耐庵之所以借用这个官职,也是有依据的。

这个依据同样出自《宋史》的记载,是宋徽宗在崇宁年间,恢复地方长官的一项职权:提举兵马,统辖兵甲。北宋时期的“提辖”都是由地方长官兼任的,没有单独设立这样的官职。

《水浒传》中也是这样写的,杨志做了大名府的提辖,手中却无一兵一卒,就是个看家护院的保镖式的人物。索超、孙立手上也没有多少兵卒。

若是按照南宋“四提辖”的职责分工看,《水浒传》中的提辖也有内外之别,要么是管理杂卖场的“外提辖”,要么就是在衙门内勾当的“内提辖”。

那么,书中所设定的提辖级别有多高呢?我们不妨以索超为例来解读一番。索超与杨志比武之前,是正牌军,说白了就是个衙门差役而已。王进准备私走延安府前,高俅就派了两个牌军监视。

所以,提辖的职位高于牌军,撑死了不过营级。

武都头的官职可大可小为何说武松的官职可大可小呢?因为,这个“都头”这个官职也是借用了军中官名,原本是一个武职。《资治通鉴》等史料中,记载了有关“都头”这个官职的沿革,这个官职始设于唐代,中唐时期是军中统帅。

《宋史·兵志》中则没有“都头”之说,倒是提到了“军头”。《续资治通鉴长篇》中则有“都头”的记载,这部史料中说:“副兵马使、副都头阙,并转员后,取拣诸军军头、十将补填”。从这则记载来看,都头与兵马使是平级的,以下还有副都头。副都头以下,还有诸多军头、十将。武松做了都头,岂不是一个很大的官了吗?

但是,书中的所有都头都不是军队中的武将,而是地方捕盗的差役。所以,武松、朱仝、雷横等人手下就没有军头、十将。说白了,都头在《水浒传》中就是个侦缉队队长。

有观点说,武松这个都头相当于公安局局长,是个正科级。其实没有那么大,过去衙门之下是没有行政职能部门的,所谓的部办委局的长官都由县令一人兼任。北宋时期,县令以下有县尉,《大宋宣和遗事》中,押运生辰纲的就是一名县尉。恐怕,“公安局长”就由县尉担任了吧。再以下,就不入品阶了。

因而,从“都头”这个官职的沿革来看,武松的官最厉害。但是,从《水浒传》中的官职所对应的职权来看,武松的官反倒是不如鲁达了。

《水浒传》写的人物,大多是比较下层的,要说官做得最大的人,恐怕应当是双鞭呼延灼。呼延灼是汝宁郡都统制,这个官是最真实的。宣和年间,宋徽宗依旧例,在诸将中选拔一人以统领诸将,职权在安抚使之上。也就是说,呼延灼的官职比老种经略相公都要高。

其实,《水浒传》中说的老种是经略相公也是不准确的,北宋时期,仅广东、广西两路安抚使前面冠有“经略”二字。说呼延灼虽然有点扯远了,但却能佐证鲁提辖的官职不大。但鲁达毕竟是在州府做官,武松则是县衙里的都头,鲁提辖的官职就要厉害些了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。