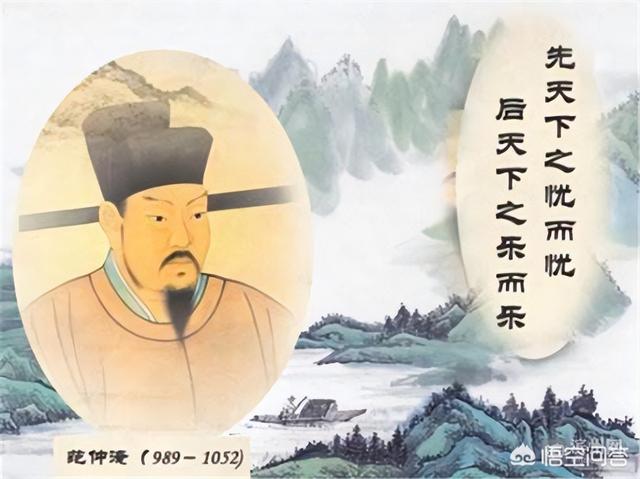

范仲淹为什么能有最高荣誉的谥号文正?

提到北宋名臣范仲淹,大家往往第一反应,都是那句著名的‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’。而很多熟悉宋朝历史的朋友,更会知道,范仲淹在北宋的历史上,地位到底有多高。

不过近年来,网上却有很多文章,对范仲淹持贬低态度,认为范仲淹的成绩其实也不过如此,根本就配不上后世那么高的评价。

对于这个说法,到底对不对,我们暂且不做评论。在评价范仲淹之前,我们不妨先来回顾一下,历史上真实的范仲淹,到底都做过哪些事情?他到底是一个怎样的人呢?

公元989年,范仲淹生于江苏徐州,当时正是宋太宗赵光义在位期间。此时的宋朝,基本上已经统一了中原地区,但是还经常和北方的辽国打仗,双方谁也奈何不了谁。

在演义小说里面,这段历史的主角是杨家将。而杨家将里面的那位老令公杨继业,在正史上的原型,大概就是在范仲淹出生三年之前,在边疆战死的。

总之,范仲淹出生的时候,宋朝虽然边境依然偶有战事,但总得来说,内部其实还算太平。尤其是在范仲淹出生的徐州这边,更是开始逐渐出现了太平盛世的景象,百姓生活逐渐趋于稳定。

照理来说,出生在这个时代的范仲淹,应该算是比较幸运的,童年生活应该也不算太差。但遗憾的是,就在范仲淹刚刚出生一年多以后,他的父亲忽然去世了。

说起来,范仲淹他们家,也算是世代簪缨了。范仲淹的祖先,曾经在唐朝的时候做过宰相。后来一直到范仲淹他爹这一代,范家都是世代为官。照理来说,这样的家族,就算是当家的男主人忽然去世,总该留下一些家产才对。可范家偏偏是难得的清官世家,祖上一辈辈就没出过贪官,所以家里世代都比较清贫。

正是因为这个原因,随着范家老爹去世,范家瞬间就支撑不住了。后来,范仲淹他妈实在是养不起年幼的范仲淹,只能改嫁他人,这才给范仲淹留下了一口饭吃。而范仲淹母亲改嫁之后,范仲淹也不得不暂时改名换姓,随了养父的姓氏,改名叫朱说。

虽然童年和少年时代,过得极为清贫。但范仲淹却继承了范家的优良传统,刻苦读书。少年时代的范仲淹,为了读书,曾经搬到寺庙当中居住,每天只煮一锅粥做口粮,日子过得无比清贫。

但是,即便穷到这个地步,范仲淹依然坚持刻苦读书,完成了寒门学子的华丽逆转。公元1015年,已经27岁的范仲淹,以朱说这个名字,通过了科举考试,进士及第。此后,范仲淹顺利入仕,虽然起步只是一个掌管刑狱的九品小官,但却一直兢兢业业,政绩奇佳。

所以,两年之后,范仲淹因为政绩突出,升任集庆军节度推官,由九品升至七品。类比现代的话,大概相当于是一个正处级干部。也正是从这时开始,前途一片大好的范仲淹,改回了自己的姓氏,认祖归宗,正式开始以范仲淹这个名号闯荡江湖。

做了四年推官之后,范仲淹升任盐仓监;又过了四年之后,升任兴化县令。担任县令之后,因为母亲去世,范仲淹不得不回家守孝。但回家守孝期间,范仲淹其实依然没闲着,偶尔还会去书院给学子们讲课。

另外,在这几年当中,范仲淹深刻思考了当时北朝一朝的时事痹症。此时的宋朝,已经是宋太宗的孙子宋仁宗在位期间了。因为宋仁宗即位时比较年幼,所以大权都掌握在太后刘娥手里。当时宋辽之间的战争,已经近乎彻底消泯,边境再也没有大的战争。但同时,北宋内部却开始出现种种问题。比如后来拖垮北宋的冗兵、冗官问题,已经开始出现了苗头。

针对这些问题,范仲淹写下了一篇洋洋洒洒的万言书,将这些问题一一指了出来,而且对这些问题分别进行了指正。

当这篇万言书被递上去之后,范仲淹瞬间就赢得了当时北宋高层的青睐。

要知道,北宋那会儿和现代其实没什么区别。对于已经存在的问题,会喷的人可能很多,但可以把这些问题分门别类的罗列出来,并且一一给出解决方案,这样的人就很少了!

但凡能做到这一点的人,不管放在哪一个朝代,都是真正的国之栋梁。

所以,在这之后,范仲淹开始逐渐进入北宋高层的视线。等到范仲淹守孝期满之后,直接就被调到了京城,进入皇家图书馆,负责校对图书。这个工作,看起来似乎没有主政一方的官员那么显赫。

但实际上,以北宋当时的官场潜规则来说,只有担任过这种官职的官员,未来才有机会在中枢身居高位。所以当时范仲淹得到的这个任命,其实更像是一种培养形式的职位。

而范仲淹入京之后,依然保持了自己的纯良本性,不畏权贵,秉公办事,敢于直言进谏。总之,古代官员应有的良好品质,基本上都能在范仲淹身上找到。而那些所谓的潜规则,或者官员私底下的不法勾当,范仲淹却是一件都没做过。

这样的范仲淹,和后世明朝末期的那些所谓‘清流’官员,是截然不同的。明朝的清流官员,向来是严于律人宽于律己,嘴上说得很好听,但背地里干的却是另一套。范仲淹不一样,范仲淹是真正的知行合一,不管是说的还是做的,都称得上是古代官员的典范。

这样一个好官,而且还对皇帝忠心耿耿,这对任何一位皇帝来说,绝对都是梦寐以求的下属。尤其是对于当时刚刚成年的宋仁宗来说,宋仁宗虽然年轻,却也有自己的政治抱负,希望能够做出一番事业。如此一来,宋仁宗自然愿意重用范仲淹,一段君臣之间的千古佳话,也就逐渐成型了。

此后的十年当中,范仲淹在官场上起起伏伏,虽然多次因为直言上书,而遭到贬黜,但却一直在皇帝心里,保持了一个良好的形象。在这十年当中,范仲淹一直都是那种为民请命的好官,只要看到有不对的地方,就一定会为民请命,从不顾忌自己的仕途。这样的官员,在仕途上注定会不太顺利,但在百姓心中,却注定会占据相当重的分量。

等到十年之后,此时的范仲淹,官职已经逐渐步入北宋高层。而且,经过这十年的历练之后,范仲淹的政务能力,也得到了很大的提升。此时的范仲淹,所欠缺的,其实只是一个展现自己的机会而已。

十年之后,这个机会终于来了。

公元1038年,西北的李元昊,正式称帝,建立了西夏政权。在此之前,李元昊率领的党项族,虽然相对独立,但一直对北宋称臣。而随着李元昊称帝,西夏这个政权,也彻底脱离了北宋的控制,这是北宋无论如何都无法容忍的。

于是,在李元昊称帝之后,北宋火速派出大军,前往西北作战,打算一战灭掉西夏。但遗憾的是,西夏虽然刚刚开国,战斗力却是极为彪悍。最终,北宋军队非但没能灭了西夏,反倒是在三川口一战当中,吃了大败仗,直接导致北宋的西北边关告急。

危机关头,范仲淹被火速提拔,调到了西北边境,负责组织当地军务。范仲淹虽然是文官出身,但在军务上竟然也很有能力。到了西北之后,范仲淹很快就重新组织了防线,没有让西夏占领更多的地盘。

另外,范仲淹坐镇西北期间,还发掘提拔了一大堆有能力的将领。比如那位大名鼎鼎的狄青,就是范仲淹在这时候提拔起来的。而范仲淹提拔的这批将领,后来更是成了北宋的中坚力量,直接左右了北宋军界数十年之久。

当然,出身文官的范仲淹,军事才能确实是相对有限的。做完这些之后,虽然北宋已经占据了很大的优势,但范仲淹仍是没能及时组织进攻,彻底灭掉西夏。不过,这也怪不得范仲淹,毕竟当时北宋重文轻武,从皇帝到下面的文官,就没谁真的会打仗,包括范仲淹也是如此,而武将也无法真正左右局势。

所以,范仲淹坐镇西北期间,虽然北宋组织起一道强大的防线,防御确实是绰绰有余。但后来几次进攻西夏,却又都大败而回。所以最后没法子,北宋只能捏着鼻子认了,承认了西夏的独立。

在西北边境坐镇的三年时间里,范仲淹可以说是承担了大部分的责任。在他的严防死守下,北宋虽然进攻不足,但却可以轻松挡住李元昊的进攻。再之后,因为辽国也开始进攻西夏,西夏为了保全自己,避免被夹击的局面,只能再次向北宋称臣。但同时,西夏的独立性,却已经是板上钉钉的事情。

对于向来以军事孱弱著称的北宋而言,能做到这一步,已经相当不容易了。而这个局面,也可以说是范仲淹一手缔造出来的。所以,随着西北战事逐渐放缓,范仲淹被调回了京城,升任枢密副使。类比现代的话,大概相当于是国防部副部长。

这一年,范仲淹55岁。

回到京城之后,没过多久,范仲淹便再次被提拔,升任参知政事。所谓参知政事,大致就是北宋的宰相。此时的范仲淹,可以说是位极人臣了。而范仲淹掌权之后,依然没有任何松懈,马上就针对当时宋朝存在的诸多弊政,提出了一系列改善措施。后世史称‘庆历新政’。

这场改革,因为触动了太多人的利益,所以仅仅推行了一年多以后,就被废止了。后来,宋仁宗为了给反对派一个交代,还不得不将范仲淹调离京城,去地方上任职。

此后的六年时间里,范仲淹再也没有回到京城,一直都在地方上做他的封疆大吏,足迹遍及邓州、杭州、青州等地。在职期间,范仲淹依然不改自己的清廉本色,一心一意为民办事,从来不考虑自己的私人利益。甚至就连范仲淹自己多年来,积攒下来的工资,也被范仲淹捐了出来,作为范家的家族基金,鼓励后世范家子孙学习上进。

在人生最后的几年里,范仲淹已经是名满天下,却仍是没有任何变化。为官数十载,历经了无数风雨之后,范仲淹却依然能够坚守自己的本心,不贪不占。这样的品性,实在是极为难得。

六年之后,公元1052年年中,范仲淹在上任途中,去世于徐州。直到生命的最后一刻,范仲淹依然在努力工作,为国家为人民尽心尽力,成了后世无数文官的榜样。

这就是历史上真实的范仲淹。

看过了范仲淹真实的一生之后,接下来,我们再来讨论最开始的问题:这样的范仲淹,到底能不能配得上文正这个谥号呢?

在中国古代,文正基本上就是文臣能够得到的最高谥号了。当然,在文正之上,其实还有一个单谥‘文’字的说法。不过一般而言,古代一个字的谥号,都是给皇帝准备的,大臣们最多只能得两字的谥号。而单谥一个文字的大臣,北宋只有一个,那就是后来的王安石。

不过,相比范仲淹,王安石得到这个谥号,不光是因为其个人的原因,更是因为当时的时代背景需要。真要轮起来的话,王安石其实和范仲淹是一个级别。而北宋的文臣里面,有资格以文正为谥号的,也就只有八个人而已。

总之,在北宋的文官体系当中,抛除王安石这种异类,文正基本上就是文臣能够得到的最高荣誉称号了。

那么,范仲淹的一生,能否当得起这个谥号呢?

有些反对的人认为,范仲淹一生虽然确实有很多功劳,但成就其实相对有限。在军事上,范仲淹最多只能防守,而无法平定西夏;在政治上,虽然主持了庆历新政,但最后还是以失败告终。在治理地方的时候,虽然也有治水灾、修海堰、赈济灾民、兴办教育之类的成绩。但有这类成绩的人,历史上也不是一个两个,同时代的也有很多。

至于说范仲淹提拔上来一大堆的军事人才,比如狄青等人,确实后来对北宋的国防建设,有着根本性的支撑作用。但这个成绩,能否完全算在范仲淹的头上,也是要打一个问号的。如果不是当时在位的宋仁宗,确实也算是一个英明的皇帝。那就算范仲淹再怎么提拔,最后恐怕仍是无济于事。

所以,要是这样算下来,范仲淹似乎也不过如此,一生的成绩似乎也就只是一般般,甚至可以说是文不成无不就。从这个角度来说,范仲淹确实当不起文正这个美谥。

这也是绝大多数质疑者,最大的一个理由。大家从未质疑过范仲淹的人品或者能力,大家只是觉得,范仲淹的成绩确实相对有限。

但同时,如果我们换一个角度,来审视范仲淹的这些成绩呢?

范仲淹的一生,确实没能把所有的事情,都做到尽善尽美。既没能扫平西夏,也没能彻底解决北宋的‘三冗’问题。至于其他方面,范仲淹确实做得不错,但似乎也称不上是当世无双。

但问题是,能在当时那个时代背景下,同时把这些事情做好,这已经非常不容易了。

范仲淹是典型的文官出身,却能带兵打仗,而且能正面挡住西夏的进攻,这本身就是一个奇迹。尤其是在北宋大环境重文轻武的局面下,范仲淹还能做出这个成绩,已经算是奇迹了。至于说庆历新政的失败,也不是范仲淹个人的失败,而是那个时代的失败。

作为一个官员,或者说作为一个臣子,范仲淹出身寒门,从小却勤学苦读,立志报效国家。长大之后,顺利进士及第,走上仕途之后,又不改初心,甘守清贫。在国家危难之际,范仲淹作为一个文臣,却能挺身而出,解决国家的西北边患问题。到了晚年,范仲淹更是高风亮节,尽全力为国家办事,为百姓谋福利……

这样一个官员,在古代那种社会环境下,几乎已经是极致了。他的一生,或许从历史的角度来说,还有很多不足之处。但是单从个人的角度来说,这已经是一个人能够达到的最完美的程度了。

毫无疑问,范仲淹是一个几近完美的人。就算是熟知范仲淹故事的现代人,穿越回当时那个年代,也不可能比范仲淹做的更好了。

既然是一个近乎完美的人,这样的范仲淹,自然是当得起‘文正’这个谥号的。

至于说那些遗憾,那些没能达成的目标,那恐怕就真的怨不得范仲淹,而是要怪北宋特殊的历史环境了。

范仲淹为什么能有最高荣誉的谥号文正?

梁启超曾经说:“五千年来历史中立德立功立言者只有两个人:范仲淹和曾国藩。”这二人,死后都被赐予了“文正”的谥号。司马光评价这一谥号道:“文正是谥之极美,无以复加。”可见这一谥号地位之重。因为这一谥号,范仲淹还被称为“范文正公”。他在《岳阳楼记》中写下千古名句:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”以天下为己任,笔者以为,吾辈向学,当效文正。

宋太宗端拱二年(989),范仲淹出生在苏州吴县(今苏州市吴中区)。这里是吴文化的发祥地,《孙子兵法》便是在此处被著成的。人杰地灵的吴县也养育了幼年的范仲淹,范仲淹的祖先范履冰曾是武则天时的宰相,后来因忠于李唐皇室而被酷吏所杀。后来范履冰的六世孙范隋被委派到南方当差,范家便迁徙到南方,在吴县定了居。

《宋史》记载:“仲淹二岁而孤,母更适长山朱氏,从其姓,名说。”范仲淹才刚刚两岁,其父范墉便因病去世,年幼的范仲淹只好跟着母亲改嫁,进入一户姓朱的人家,于是范仲淹被改名为朱说(音同“月”)。

根据《宋明臣言行录》,范仲淹“既长,知其世家,感泣辞母,去之南都入学舍。”等他长大懂事后,得知了自己的身世,便决心再度光耀范家的门楣。于是感激涕零,辞别母亲,去到了南都,进入当地的学舍学习。

到了学舍,范仲淹不愿虚度光阴,以至于“昼夜苦学,五年未尝解衣就寝。”整整五年,范仲淹一心向学,累了就直接上床,未曾解开衣服睡个安稳觉。不但睡觉时尽量从简,范仲淹还刻意压榨睡眠,腾出更多时间来学习,“或夜昏怠,辄以水沃面。”等到夜读困倦时,他就用冷水洗脸,让自己保持清醒。

不只是睡眠,在吃的方面,他“往往馕粥不充,日昃始食。”为了学习,连饭也不好好吃,往往是只吃一点薄粥,太阳快落山才开始正式吃饭。这样和时间赛拍,争分夺秒的学习,终于换来“遂大通六经之旨,慨然有志于天下。”,他常常在学习之余“自诵曰:‘当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。’”以天下为己任这一志向,范仲淹早在其年少求学时便立下了。

大中祥符八年(1015),范仲淹结束五年的学舍学习,前去应考。这一年的进士第一名,也就是状元,名叫蔡齐,所以这一年的科举榜单也叫“蔡齐榜”。二十七岁的范仲淹考得中乙科第九十七名,五年寒窗,发奋学习,终于从家道中落的寒门士子变成了进士。

古语云:“三十老明经,五十少进士。”意思是,三十岁考上明经已经算迟了,而五十岁考上进士,则还十分年轻。为人津津乐道的《范进中举》中,范进五十多岁,仅仅考上了举人,就高兴地发疯,而举人仅仅是考取进士的前提。范仲淹仅仅二十七岁就考上进士,可以说是年轻有为了。

天禧元年(1017),范仲淹因为刚正不阿、清正廉洁而得到重用,被升为文林郎、任集庆军节度推官。直到这时,他才取回原本“范仲淹”这一名字。天圣五年(1027),范仲淹因为母亲去世而回到南京守丧,当时的南京留守、应天府知府是大名鼎鼎的晏殊,他十四岁便考中进士,诗词在文坛知名,后来一直做到宰相。

晏殊重视文化教育,又听说了范仲淹才学出众,便邀请他到应天府开办的府学里任教。范仲淹任职期间,“每感激论天下事,奋不顾身,一时士大夫矫厉尚风节,自仲淹倡之。”士大夫们都仰慕并效仿范仲淹忧国忧民、激昂慷慨的风度,一时间蔚然成风。

可惜,范仲淹虽然一片忠心,却不谙世事,不懂得官场之道,屡次犯颜直谏。宋仁宗十九岁时,其母章献太后仍然把持朝政。仁宗打算率领百官为太后祝寿,范仲淹认为这样有损皇帝威严,上书反对,没有得到回应。不久,他竟然直接上书给太后,请求她还政于仁宗。

晏殊劝范仲淹谨言慎行,他却坚定地说:“事君有犯无隐,有谏无讪,杀其身有益于君则为之。”后来,范仲淹多次被贬,仍然坚持上书,向皇帝进言,“事虽不行,仁宗以为忠。”皇祐四年(1052),范仲淹死在上任途中,享年六十四岁。仁宗亲自为他写下“褒贤之碑”,并追赠他为兵部尚书,谥号文正,追封楚国公。

范仲淹勤奋好学,勇于追逐梦想并为此持之以恒,他为人刚直,敢于直谏,为了国家将生死置之度外。虽然他未曾身居高位,但其忧国忧民之心被世人所认可和称颂。笔者觉得,现在的学生,都应当向他学习,以天下为己任,志存高远,方能不辜负现在的优渥的条件。范仲淹寒舍苦读五年换来进士及第,现在我们的学生求学十余年,应当立下更大的功业才是。

范仲淹为什么能有最高荣誉的谥号文正?

一、谥号的由来

谥号,是指社会地位相对较高人物死亡之后,后人按其生平事迹进行评定后给予或褒或贬评价的文字,始于西周,曾广泛通行于汉字文化圈。评价一个人物的是非功过,往往不是只言片语就能叙述清楚,古人为了方便对历史人物盖棺定论,选择用谥号来进行概括。

总的来说,古代历史上的皇帝、皇后以及诸侯大臣等社会地位相对较高人物,在其去世之后朝廷会依据其生前所作所为,从而给出一个具有评价意义的称号,这就是通常意义的谥号。谥号用来高度概括一个历史人物的生平。

二、文正的含义

根据逸周书·谥法解的记载:文:经纬天地曰文;道德博闻曰文;慈惠爱民曰文;愍民惠礼曰文;赐民爵位曰文;勤学好问曰文;博闻多见曰文;忠信接礼曰文;能定典礼曰文;经邦定誉曰文;敏而好学曰文;施而中礼曰文;修德来远曰文;刚柔相济曰文;修治班制曰文;德美才秀曰文;万邦为宪、帝德运广曰文;坚强不暴曰文;徽柔懿恭曰文;圣谟丕显曰文;化成天下曰文;纯穆不已曰文;克嗣徽音曰文;敬直慈惠曰文;与贤同升曰文;绍修圣绪曰文;声教四讫曰文。

正:内外宾服曰正;大虑克就曰正;内外用情曰正;清白守洁曰正;图国忘死曰正;内外无怀曰正;直道不挠曰正;靖恭其位曰正;其仪不忒曰正;精爽齐肃曰正;诚心格非曰正;庄以率下曰正;息邪讵诐曰正;主极克端曰正;万几就理曰正;淑慎持躬曰正;端型式化曰正;心无偏曲曰正;守道不移曰正。

三、谥号文正的发展

在中国的历史上,自唐代以后,有一个很奇特的现象,文人做官后,梦寐以求地想得到一个谥号——文正。而作为最高统治者的皇帝,却不会轻易地把这个谥号授予人。在历史上,能得到文正这个谥号的人,大多都是当时文人敬仰的对象,如范仲淹、李东阳、曾国藩等。

魏征是历史上第一个被谥为"文贞"的名臣。唐朝有魏征、陆象先、宋璟、张说等人得到了文贞的谥号。北宋时承唐时的风气,初年的几位大臣,像李昉、王旦都被谥为文贞。

到宋仁宗的时候,因为宋仁宗叫赵祯,为了避讳,文贞才改为文正。到了夏竦被拟定要谥为文正的时候,司马光第一次提出了:"文正是谥之极美,无以复加。"司马光认为,文是道德博闻,正是靖共其位,是文人道德的极至。经过他的宣扬,文正从此以后被认为是人臣极美的谥号,皇帝不肯轻易授予人。

宋朝得文正谥号的有李昉、范仲淹、司马光、王旦、王曾、蔡卞、黄中庸、郑居中、蔡沈九人。陈康伯谥号"文恭",宋宁宗时,配享孝宗庙庭,改谥"文正"。

四、范仲淹因何能获得“文正”谥号?

(一)范仲淹的道德人格

1、有志气,无奴气的独立精神。范仲淹有两句诗最能说明他的独立人格:“心焉介如石,可裂不可夺。”范仲淹于太宗端拱二年(989)生于徐州,出生第二年父亲去世,二十九岁的母亲贫无所依,抱着襁褓中的他改嫁朱家,来到山东淄州(今山东邹平县附近)。改姓朱,名朱说。

他少年时,在附近的庙里借宿读书,每晚煮粥一小锅,次日用刀划为四块,早晚各取两块,拌一点咸韭菜为食。这就是成语“断齑划粥”的来历。这样苦读三年,直到附近的书已都被他搜读得再无可读。

但他的两个异父兄长,却不好好读书,花钱如水。一次他稍劝几句,对方反唇相讥:“连你花的钱都是我们朱家的,有什么资格说话。”他才知道自己的身世,大受刺激。他发誓期以十年,恢复范姓,自立门户。

大中祥符四年(1011),二十三岁的范仲淹开始外出游学,来到应天书院(今河南商丘县),昼夜苦读。一次真宗皇帝巡幸这里,同学们都争先出去观瞻圣容,他却仍闭门读书,别人怪之,他说:“日后再见,也不晚!”可知其志之大,其心之静。

在应天书院求学期间,有富家子弟见他日日清苦送他美食,他一口不吃任其发霉。人家怪罪他谢曰:“我已安于喝粥的清苦,一旦吃了美味怕日后再吃不得苦。”范仲淹于大中祥符八年(1015)中进士,在殿试时,他终于见到了真宗皇帝并赴御宴。不久他调去安徽广德亳县做官,立即把母亲接来赡养,并正式恢复范姓。这时离他发愤复姓只用了五年。

范仲淹中了进士后,被任命的第一个地方官职,是到安徽广德任“司理参军”,就是审理案件的助理。当时地方官普遍贪赃爱财,人为制造冤案。他廉洁守身,秉公办案常与上司发生争论,任其怎样以势压人,也不屈服。每结一案,就把争论内容记在屏风上,可见其性格的耿直。一年后离任时,屏风上已写满案情,这就是“屏风记案”的故事。他两袖清风,走时无路费,只好把老马卖掉。

2、实事求是,按原则办事的理性精神。范仲淹的独立精神,绝不是桀骜不驯的自我标榜,和逞一时之快的匹夫之勇。他是按自己的信仰办事,是知识分子的那种理性的勇敢。范仲淹是晏殊推荐入朝为官的,晏殊是他的恩师。他一入朝就上奏章给朝廷提意见。这可吓坏了晏殊,他对范仲淹说:“你刚入朝就这样轻狂,就不怕连累到我这个举荐人吗?”

范听后说道:“我一入朝就总想着奉公直言,千万不敢辜负您的举荐,没想到尽忠尽职反而会得罪于您。”回到家他又给晏写了一封长信说:“当公之知,惟惧忠不如金石之坚,直不如药石之良,才不为天下之奇,名不及泰山之高,未足副大贤人之清举。今乃一变为忧,能不自疑而惊呼!为公之悔,傥默默不辨,则恐缙绅先生诮公之失举也。”这件事情,充分体现了范仲淹“吾爱吾师,吾更爱真理”的品格。

宋仁宗时,西北强敌西夏不断侵扰,他被任为前线副帅抗敌。当时朝野上下出于报仇心理和抗战激情,都高喊出兵。皇上不断催问,左右不停地劝说。但他认为备战还不成熟,坚持不出兵。主帅韩琦说:“大凡用兵,先得置胜负于度外。”他说:“大军一动就是千万人的性命,怎敢置之度外?”朝廷严词催促出兵,他反复申诉,自知“不从众议则得罪必速”,“奈何成败安危之机,国家大事,岂敢避罪于其间!”

结果,上面不听他的意见,1041年好水川一战,宋军损失六千人。此后宋军再不敢盲动,最终按范仲淹的策略取得了胜利。纵观范仲淹一生为官,无论在朝、在野、打仗、理政,从不人云亦云,就是对上级、对皇帝,他也实事求是,敢于坚持。

3、为官不滑,为人不私的牺牲精神。范仲淹一生为官不滑,为人不奸。他的道德标准是,只要为国家、为百姓、为正义,那怕是牺牲自己,也在所不惜。1038年,宋西北的党项族人建西夏国,赵元昊称帝。宋夏战事不断。边防主帅范雍无能,1040年,宋仁宗不得不重组一线指挥机构,任命范仲淹为陕西经略招讨副使赶赴前线,这年他已五十二岁了,在这之前他从未带过兵打过仗。

范仲淹一路兼程赶到延州(今延安)。延州才经兵火之后,前面三十六寨都被荡平,孤悬于敌阵前。朝廷曾先后任命数人都畏敌而找借口不去到任。范仲淹说,形势危机,延州不能无守,挺身而出,并自请兼知延州。范仲淹虽是一介书生,但文韬武略,胆识过人。他见敌势坐大,又以骑兵见长,便取守势,加紧部队的整肃改编,提拔了一批战将,并在当地边民中招募了一批新兵。

庆历二年(1042),范仲淹密令十九岁的长子范纯佑偷袭西夏,夺回战略要地“马铺寨”。他引大军带筑城工具随后跟进。部队一接近对方营地,他令就地筑城,十天,一座新城平地而起。这就是后来发挥了重要战略作用的像一个楔子一样打入夏界的孤城——大顺城。城与附近的寨堡遥相呼应,西夏再也撼不动宋界。

西夏军中纷纷传言,现在带兵的这个小范老子(西夏人称官为老子),胸中有数万甲兵,不像原先那个大范老子(指前任范雍)好对付。西夏见无机可乘,随即开始议和。范仲淹以一书生领兵获胜,除其智慧之外,最主要的是这种为国牺牲的精神。

(二)范仲淹的忧民、忧君和忧政

1、忧民。范仲淹在《岳阳楼记》中写道“居庙堂之高,则忧其民”,意思是说,当官千万不要忘了百姓,官位越高越要注意这一点。政治就是管理就是民心。忧民生的本质是官员的公心、服务心,就是怎样处理个人与群众的关系。范仲淹继承了这一思想并努力在实践中贯彻。他认为君要“爱民”、“养民”,就像调养自己的身体,要十分小心,要轻徭役、重农耕。特别是地方官,如果压榨百姓,就是自毁邦本。

范仲淹从1015年二十七岁中进士到1028年四十岁进京任职前,已在基层为官十三年。这期间他先后转任广德(今安徽广德)、亳州(今安徽亳县)、泰州(今江苏泰州)、兴化(今江苏南通一带)、楚州(今江苏淮安)五地,任过一些掌管刑狱的幕僚小职,最后一任是管盐仓的小吏。

他表现出一个典型的有知识、有理想、又时时想着报国安民的青年官吏的所作所为。他按儒家经典的要求“达则兼济天下”,但是却扬弃了“穷则独善其身”,只要有一点机会,就去用手中的权力为老百姓办事,并时刻思考着只有百姓安康,政治才能稳定。

范仲淹的忧民思想,具体体现在三个方面,即为民办事、为民请命和为民除弊。

01为民请命。范仲淹的第一忧是忧民。出身贫寒,起于基层的范仲淹,一生不管地位怎么改变,忧民之心始终不变。1033年,全国蝗、旱灾害流行,山东、江淮地区尤甚。当时范仲淹已调回朝中,他上书希望朝廷派员视察,却迟迟得不到答复,他又忍不住了,冒杀头之祸,去当面质问仁宗:“我们在上面要时刻想着下面的百姓。要是您这宫里的人半天没有饭吃会是什么样子?今饿殍遍野,为君的怎能熟视无睹?”皇帝被他问得无言以对,就顺水推舟说:“那就派你去赈灾吧。”

当年他以一个盐吏因上书,自讨了一个修堤的苦差事,这次他这个谏官又因言得差,自讨了一份棘手难办的赈灾之事。但从这件事情上让我们看到了他的办事才干。他一到灾区就开仓济民,组织生产自救。灾后必有大疫,他遍设诊所,甚至还亲自研制出一种防疫的白药丸。赈灾结束回京后,他还特意带回灾民吃的一种“鸟味草”,送给仁宗,并请传示后宫,以戒宫中的奢侈浪费。

他还给仁宗讲了他调查访问的一件实事。途中,他碰到六个从长沙到安徽的漕运兵,他们出来时三十人,现连死带逃,还剩六人,路途遥远,还不知能不能活着回到家。他深感百姓粮饷和运输负担太重。他对皇帝说:“知之生物有时,而国家用度无度,天下安得不困!”

02为民办实事。1021年,范仲淹调泰州,任一个管理盐仓的小官。当时泰州、楚州、通州(今南通)位于淮水之南,东临黄海,海堤年久失修,海水倒灌,冲毁盐场,淹没良田,不但政府盐利受损,百姓亦流离失所,逃荒他乡。范仲淹只是一个看盐场的小吏,这些地方上的政务经济上的事本不归他管,但他见民受其苦,国损其利,便一再建议复修海堤,政府就干脆任他为灾区中心兴化县的县令。

他制定规划,亲率几万民工,日夜劳作在筑堤工地。一次大浪淹来,百多人顿时被卷入海底。一时各种非议四起,要求停工罢修,范仲淹力排众议,身先民工,亲自督战,前后三年,终使大堤告成。地方经济恢复,国家增收盐利,流离的百姓又回到故乡。人们感谢范仲淹,将此堤称为“范公堤”,甚至有不少人改姓范,以之为荣。

03为民除弊。范仲淹的忧民,绝不像其他官僚那样空发议论,装装样子。他能将思想和具体的行动,进一步上升到制度的改革,每治一地,必有创造性的惠民政策。他在西北前线积极改革用兵制度。当时因战事紧张,政府在陕西征农民当兵,士兵不愿背井离乡,便有逃兵。政府就规定在兵的脸上刺字,谓之“黥面”。一旦黥面,他永世甚至子孙后代都不得脱离军籍。范经调查后体恤民情,认为这“岂徒星霜之苦,极伤骨肉之恩”,就进行改革,边寨大办营田,将士可以带家,又改刺面为刺手,罢兵后还可为民。深得百姓拥护。

范仲淹是六十四岁去世的。在他生命的最后三年,积劳成疾,病体难支,但逾迸发出为民请命、大胆改革的热情。1050年,他六十二岁时,知杭州,遇大旱,流民遍地。他不只用传统的调粮、赈济之法,而是以工代赈,大兴土木,特别是让寺院参加进来,用平时节余搞基建,增加就业;二是大办西湖的龙舟赛事,让富人捐助,繁荣贸易,扩大内需;三是高价收粮,使粮商无法囤粮抬价。这些看似不当,也受到非议,但却挖掘了民间财力,杭州平安度荒。

宋代税收常以实物缴纳,以余补缺,移此输彼,谓之支移,但运输费要纳税人出。1051年,范去世前一年,知青州,这是他生命旅途的最后一站。他见百姓往二百里外的博州纳税,往返经月,路途劳苦,还误农时,运费又多出税额的二到三成。农民之苦,上面长期熟视无睹,范心里十分不安。他就改革征税方法,命将粮赋折成现金,派人到博州高于市价购粮,不出五天即完成任务,免了百姓运输之苦,还有余钱。一般地方官都是尽量超征,讨好朝廷。他却多一斤不要,将余钱退给青州百姓。

范仲淹曾说:“求民疾于一方,分国忧于千里。”他的忧民是真忧,绝不沽名、不作秀,甚至还要顶着上面的压力,冒被处分的危险。像上面所举之例,都是问题早就在那里明摆着,为什么前任那么多官都不去解决呢?为什么朝廷不管呢?关键是心中没有装着老百姓

2、忧君。范仲淹在《岳阳楼记》中写道“处江湖之远,则忧其君”。封建社会“君”即是国,他的忧“君”就是忧国。不管在朝还是在野,时时处处都在忧国。用范仲淹的话说:“士不死不为忠,言不逆不为谏。”欧阳修评价他“直辞正色,面争庭对”,“敢与天子争是非”。

在封建社会,伴君如伴虎,真正的忧君,敢说真话,是要以生命作为代价的。范仲淹不是不知道这一点,他说:“臣非不知逆龙鳞者,掇齑粉之患;忤天威者,负雷霆之诛。理或当言,死无所避。”他将一切置之度外,一生四起四落,前后四次被贬出京城。他从二十七岁中进士,到六十四岁去世,一生为官三十七年,在京城工作,却总共不到四年。

01第一次谪贬。1028年,范仲淹经晏殊推荐到京任秘阁校理——皇家图书馆的工作人员。这是一个可以常见到皇帝的近水楼台。如果他会钻营奉承,很快就可以飞黄腾达。但是范仲淹的“忧君”却招来了他京官生涯中的第一次谪贬。

原来,这时仁宗皇帝虽已经二十岁,但刘太后还在垂帘听政。朝中实际上是两个“君”。一个名分上的君仁宗皇帝,一个实权之君刘太后。宋真宗死后,刘太后长期干预朝政,满朝没有一人敢有异议。

范仲淹新入朝就赶上太后过生日,要皇帝率百官为之跪拜祝寿。而范仲淹认为这有损君的尊严,君代表国家,朝廷是治理国家大事的地方。皇家虽然也有家庭私事,但家礼国礼不能混淆,便上书劝阻:“天子有事亲之道,无为臣之礼;有南面之位,无北面之仪。”干脆再上一章,请太后还政于帝。这一举动,震动了朝廷。

封建王朝是家天下、私天下,大臣就是家奴,哪能容得下这种不懂家规的臣子?他即刻被贬到河中府(今山西永济县)任通判。第一次进京却一张嘴就获罪,在最方便接近皇帝的秘阁只待了一年,就砸了自己的饭碗。

02第二次遭谪贬。范仲淹第二次进京为官,是在三年之后,皇太后去世。也许是皇帝看中他敢说真话的长处。就召他回朝做评议朝事的言官——右司谏。右司谏官的级别并不高,七品,但权大、责大、影响大。范仲淹的正直当时已很有名,他一上任,立即受到朝野的欢迎。

这时的当朝宰相是吕夷简,他靠太后起家,太后一死他就说太后坏话。郭皇后揭穿其伎,相位被罢。吕夷简也不是一般人等,他一面收买内侍,一面默而不言等待时机。当时皇帝正宠幸杨、尚两位美人。一日,杨自恃得宠,对郭皇后出言不逊,郭皇后挥手一掌向她打去,仁宗一旁急忙拉架,这一掌正打在皇帝脖颈上。吕和内侍便乘机鼓动皇帝废后。

后与帝是稳定封建政权的重要因素,看似家事,常关国运。范仲淹知道后一旦被废,将会引起一场政治混乱。这种家事纠纷的背后是正邪之争,皇后易位的结果是奸相专权。他联合负责纠察的御史台官数人,上殿前求见仁宗。半日无人答理。司门官又出来将大门砰的一声闭上。他就手执铜门环,敲击大门,并高呼“皇后被废,何不听听谏官的意见!”,看看没有人理,他们议定明天上朝当面再奏。

范仲淹正盘算着怎样进一步劝谏皇上,忽然传他接旨,只听宣旨官朗朗念道,贬他到睦州(今浙江桐庐附近),接着朝中就派人赶到他家,催他当天动身离京。显然这吕夷简玩起权术来比他高明,事前已做过认真准备,三下五除二就干净利落地将他赶出京城。他1033年4月回京,第二年5月被贬出京,第二次进京做官,只做了一年时间。

3、忧政。纵观范仲淹的一生,无不是在心忧天下,总是在与政治腐败,特别是吏治腐败作斗争。

01第三次谪贬。1035年,范仲淹因知苏州治水有功又被调回京,任尚书礼部员外郎,知京城开封府。他已两次遭贬,这次能够回京,在一般人定要接受教训慎言敏行,明哲保身。但这却让范仲淹更深刻地看到国家的政治危机。他又浑身热血沸腾,要指陈时弊了。

到范仲淹在朝时,宋朝开国已八十年,吏治腐败,积重难返。再加上当朝宰相培植党羽,各种关系盘根错节。皇帝要保护官僚,官僚要巩固个人的势力,拼命扩大关系网,百姓养官越来越多,官的质量越来越低。

在这之前,范仲淹已经两次遭贬,三次在地方为官,深知百姓赋税之重,政府行政能力之低,民间冤狱之多,根子就在于朝中吏治腐败。他经调查研究,就将朝中官员的关系网绘了一张“百官图”。1036年,他拿着这图去面见仁宗,说宰相统领百官,不替君分忧,不为国尽忠,反而广开后门,大用私人,买官卖官。范又连上四章,要求整顿吏治。

皇帝虽有改革之意,但他绝不敢把这官僚班底兜翻。范仲淹在朝中成了一个讨嫌的人。吕夷简对他更是恨得牙根痒,就反诬他“越职言事,荐引朋党,离间君臣”。那个仁宗是最怕大臣结党的,吕夷简很聪明,一下就说到了皇上的痒处,于是就把范仲淹贬到饶州(今江西鄱阳)。

从他1035年3月进京,第三次被起用,到第二年5月被贬出京,又只有一年多一点。这是他第一次试图碰一碰腐败的吏治。这一次,许多正直有为的臣子也都被划入范党,分别发配到边远僻地。朝中已彻底没有人再敢就官员问题说三道四了。

饶州在鄱阳湖边,风高浪大,范自幼多病这时又肺病复发。不久,那成天担惊受怕,随他四处奔波的妻子也病死在饶州。未几,他又连调润州(今江苏镇江)、越州(今浙江绍兴)。四年换了三个地方。范仲淹已三进三出京城,来回调动已不下二十次。

在饶州附近做县令的友人梅尧臣,写了一首《啄木》诗和一首《灵乌赋》给他。梅尧臣在《啄木》诗中劝他不要像啄木鸟一样,啄了林中虫,却招来杀身之祸,面对贪官污吏不要过于耿直;《灵乌赋》中也是说他在朝中屡次直言,都被当作乌鸦不祥的叫声,劝范仲淹应学报喜之鸟,而不要像乌鸦那样报凶讯而“招唾骂于里闾”,希望他从此拴紧舌头,锁住嘴唇,除了随意吃喝外,不要多事。

范仲淹也回写了一首同样题目的《灵乌赋》给梅尧臣,他在赋中斩钉截铁的写道,无论如何他都要坚持正义,坚持真理,不管人们怎样厌恶乌鸦的哑哑之声,他始终都是“宁鸣而死,不默而生”。这句名言和他的“先天下之忧而优,后天下之乐而乐”一样,为世人所千古传颂。

02第四次谪贬。自1036年被贬外地四年后,西北战事吃紧,皇帝又想起了他。1040年他被派往延州(今延安)前线指挥抗战。1043年宋夏议和,战事稍缓,国内矛盾又尖锐起来。赋税增加,吏治黑暗,地方上暴动四起,仁宗束手无策。

庆历三年(1043)四月,宋仁宗又将范仲淹调回京城任为副相,又免了吕夷简的官,请他主持改革。史称“庆历新政”。这是他第四次进京为官了。 这一次,他指出的要害仍然是吏治。七年过去了,他连任了四任地方官,又和西夏打了一仗,但朝中的吏治腐败不但没有解决,反而愈演愈烈。他立即上书《条陈十事》。

第一条,先要明确罢免升迁;第二条,抑制大官子弟世袭为官;第三条,贡举选人;第四条,选好的地方官;第五条,公田养廉······十条中就有五条是有关吏治的。后面还有厚农桑、修武备,减徭役等。

庆历新政”的改革之初,仁宗皇帝对范仲淹还是很信任的,改革的决心也很大。仁宗甚至让他搬到在自己的殿旁办公。范仲淹派许多按察使到地方考察官员的政绩,调查材料一到,他就从官名册上勾掉一批赃官,仁宗也都批准。有人劝他说:“你这一勾,就有一家人要哭!”范仲淹回答“一家人哭,总比一州县的百姓哭好吧。”短短几个月,朝廷上下风气为之一新。贪官收敛,行政效率提高。

但是,由于新政首先是对腐败的官员制度开刀,得罪了朝中的既得利益者,新政面临强大的阻力。宋仁宗在小人之怨和纷纭的浮议面前,渐渐开始动摇了。庆历四年(1044),保守派制造了一起谋逆大案,将改革派一网囊括进去。这回还是利用了仁宗疑心重,怕臣子结党的弱点,把改革派打成“朋党”。

庆历五年(1045)初,失去了皇帝支持的改革彻底失败,范仲淹被调出京到邠州(今陕西彬县)任职,这是他第四次被贬出京了。从此之后,范仲淹就再也没有回汴京工作。

(三)结语

庆历六年(1046),范仲淹因肺病不堪北地的风寒,要求调邓州(今河南南阳),这年他已五十八岁,生命已进入最后六年的倒计时。

范仲淹在邓州共计三年,百姓安居乐业,其传世名篇《岳阳楼记》及许多诗文,均写于邓州。皇佑元年(1049年),范仲淹调任知杭州。皇佑三年(1051年),升为户部侍郎,调往知青州,因冬寒病重,求至颍州。

皇佑四年(1052年),调任知颍州,范仲淹扶疾上任,行至徐州,与世长辞,享年六十四岁。 十二月,葬于河南洛阳县尹樊里万安山下 ,宋仁宗亲书"褒贤之碑",赠兵部尚书,谥号文正,追封楚国公。

金代学者元好问这样评价范仲淹:“范文正公,在布衣为名士,在州县为能吏,在边境为名将。其材、其量、其忠,一身而备数器。”可见,范仲淹无愧于其所获赠得“文正”谥号。

范仲淹为什么能有最高荣誉的谥号文正?

范文正公不论到哪里做官,都是造福一方百姓,开创了很多知世先河,比如经济危机的时候搞基建,我们现在也在做,遇到经济困难,不是鼓励消费,而是让人人有工作,增加底层人民收入,范文正公离任后,当地人都会增设庙宇,纪念他,西北军事行动,和韩琦一起,独挡一面,奠定了太平盛世,提携后人,推荐贤良方正之臣,都是后人学习的楷模!我十分仰慕范仲淹,作为我一生学习的榜样!

范仲淹为什么能有最高荣誉的谥号文正?

其实谥号这东西,也是封建统治者来教化士大夫的。

比如北宋得”文正“的宰相有;李昉、王旦、王曾、范仲淹、司马光、蔡卞、郑居中。

而二宋之际的李心传说;“谥文正者才亦三人,王沂公、范汝南公、司马温公是也,其品可知矣。李司空、王太尉皆谥文贞耳,宣政闻蔡卞、郑居中亦谥文正,终不足。”

李心传认为北宋能得“文正”只有三个人;王曾,范仲淹与司马光。李昉、王旦谥号是“文贞”,因宋仁宗赵祯才改成“文正”的,而蔡卞、郑居中能力是配不上“文正”的。

这话确实有道理,再看这三人得“文正”的理由;

王曾“资质端厚;在朝廷,进止皆有常处,平居寡言笑,人莫敢干以私。”

范仲淹“内刚外和,性至孝;为政尚忠厚。”

司马光“孝友忠信,恭俭正直,居处有法,动作有礼。”

二宋之间的文臣,一般会带一个“文”字,谥法中;贞字与正字

“清白守节曰贞。行清白执志固。

大虑克就曰贞。能大虑非正而何。

不隐无屈曰贞。坦然无私。

……

内外宾服曰正。言以正服之。”

所以王曾,范仲淹与司马光,是受得了”文正“的谥号的,不是因为功劳,而是本身品质。

且《建炎以来朝野杂记》中载:“大臣谥之极美者有二,本勋劳则忠献,为大论德业则文正。”“忠献”一谥就官员功勋而言,“文正”一谥则就官员德行功业而言。

说一个冷知知秦桧最初的谥号就是”忠献“,宋高宗对秦桧评价:“秦桧力赞和议,天下安宁,自中兴以来,百度废而复备,皆其辅相之力,诚有功于国。”

太常博士曹冠在撰秦桧谥议时说:“故太师赠申王秦桧,光弼圣主,绍开中兴。安宗社于阽危之中,恢太平于板荡之后;道德光天地,勋业冠古今,虽备道全美,不可主一善名一功,而崇报之典,严于定谥。尤当先其报国之大节,传道之效焉。谨按《谥法》 ‘虑国忘家曰忠,文贤有成曰献’宜赐谥曰: ‘忠献’。”

所以我说谥号这东西就是教化百姓与士大夫的,大家不要太当真。

而且就《建炎以来朝野杂记》中对”文正“的描述,王曾,范仲淹与司马光是受得了德行功业的。

范仲淹为什么能有最高荣誉的谥号文正?

伟人一个

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。