秦国歼灭五国后,齐国最后独自面对秦国时是怎样的心态?

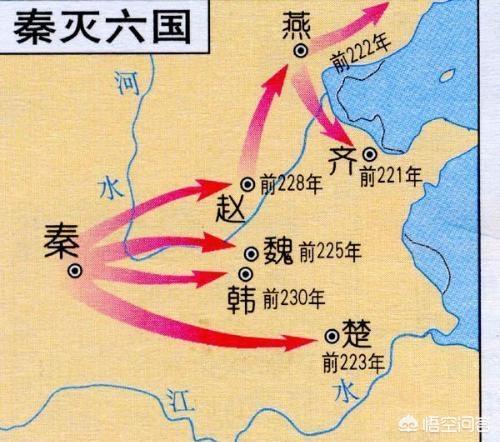

公元前222年,随着秦始皇派大将王贲,灭掉了苟延残喘的燕国和赵国,中原大地上,秦国已经占据了绝大多数的疆域,只剩下了东方的齐国,还继续存在着。

齐国之所以可以支撑到最后,倒不是因为齐国本身有多强,只不过是因为齐国在东面,而秦国在西面而已。等到秦国灭掉了其他五国之后,齐国的灭亡,也就只是一个时间问题而已了。

那么,当秦国灭掉五国之后,当时的齐国,又是怎么想的呢?

当时齐国人的心情,肯定是相当复杂的。眼看着秦国和其他五国拼命,那是巴不得他们战火纷飞,两败俱伤。但是等到秦国灭掉了其他几个国家之后,肯定又会害怕,害怕秦国下一个会来攻打自己?这时候怎么办,除了投降以外,似乎也没有别的可能了。

齐国的结局也是无可奈何,这要从两个方面分别来看。

实际上,齐国最初的实力也是非常强劲的,可以说跟秦国是实力相当。而且齐国最初也十分好战,和周边国家相处的关系并不怎么样。

当初秦国有一条很出名的计谋,就是挑拨离间,远交近攻,联合诸国一起讨伐齐国。这一战可以说是消耗了齐国的大部分兵力财力,导致齐国战后变得很是虚弱。当时燕国乐毅带着五国盟军攻打齐国,齐国的地理位置是一马平川有非常丰饶的地界。并不具备有利的地形保护,没有天然地势的抵挡屏障,50座城池也就是轻而易举被人打掉了。

之后的齐国,虽然夺回了大部分地盘,但是国力大大损耗,而且地域不再壮大富饶,周边国家战后也没有援助,齐国从此之后是一蹶不振,再没有什么发展了。

反观秦国,在齐国被打得几乎快要被灭国的同时,秦国却在日益壮大。秦国壮大之后,就跟起初的齐国一样,肯定不能安于现状。但是秦国比齐国聪明,秦国从不会一起得罪所有国家,而是拉拢一个,攻击一个。这样一来,秦国就一直都是主导地位,慢慢的侵蚀周边国家。

在这个过程当中,齐国一直袖手旁观,总觉得秦国不可能打到自己这边来,就是像看戏一样眼睁睁拿着小板凳,磕着小瓜子看着秦国一顿操作。当时的齐国,可能也是出于报复心理。让你们当初跟着他欺负我,现在都遭报应了吧?

齐国的心态就可以说是没轮到自己的时候,不知道为未来着想,只知道看戏开心。等到强大的秦国站到自己面前了之后又没办法,只能认栽投降。从齐国的灭亡,我们也能得到一个教训,君主或者说统治阶层的不明智,才是齐国覆灭的根本。

秦国歼灭五国后,齐国最后独自面对秦国时是怎样的心态?

用一句俗语来形容死到临头的齐国,那就是“死猪不怕开水烫”。

公元前226年,秦国大军攻破燕王都蓟城,燕王喜与太子丹逃去了辽东,在此之前,秦国已经拿下了赵魏韩三国,加上名存实亡的燕国,山东六国只剩下了齐国与虚弱不堪的楚国。

当时的秦国,并没有直接对付齐国,而是将攻打燕国的主力调去了南方追击楚国,如果齐国聪明的话,自然知道最好的办法就是帮着楚国对付秦国,很可惜,齐国并没有。

齐国的最后一位君王是齐王建,他在位的时间非常长,在公元前265年的时候就继承了齐国的王位,他的母亲君王后势力庞大,齐国的朝政受到其影响。

齐王建在位的第六年,发生了著名的长平之战,赵国被打得元气大伤,旁边的齐国自然也是看在眼里,但是这并没有引起齐王建的足够重视。

要知道,当年曾发生过“五国伐齐”,齐国对于其他几家诸侯,还是记着仇的。

秦国对于楚国、魏国、赵国等都发动了连续的攻击,对于齐国却采取示好,没想到齐国真的隔岸观火,使得秦国攻打其他五国非常顺利。

念着旧仇,眼看着秦国攻伐五国以前,齐国与秦国并没有直接接壤,齐国的对外策略就是,除了燕国之外,其他几个国家都能结盟修好,但是因为齐国屡屡受到诸国进攻,惹怒了齐国。

长平之战中,赵国向齐国借粮,却被齐国所拒绝。

而那时候的齐国,面对的最大威胁其实是西南方向的楚国,因为楚国被秦国打得向东迁都之后就变了策略,开始全面向东,齐国就首当其冲。

楚国在公元前256年灭了鲁国之后就开始攻打齐国,双方不断争夺淮北,这也极大破坏了五国的合纵,对齐国来说,秦国没招惹自己,反而是赵国跟楚国一直在欺负齐国。

这种情况之下,齐王建自然也是生气,而他做出的决定就是,秦国在攻打其他几个国家的时候齐国都保持了中立,直接弄垮了合纵。

直到秦国先后攻下魏国大片土地之后,与齐国直接接壤。

这下子引起了齐国的注意,因为从前的合纵被打破了,而且秦国直接与齐国接壤,这也就意味着韩国与魏国完全被秦国围住,楚国与赵国分隔南北,齐国处境尴尬。

不管怎么样,秦国攻打任何一个诸侯,齐国的确是能够去救援,但只能齐国单独去救,再也没谁能够跟着齐国一起,天下大势完全掌握在了秦国的手中。

大祸临头,仍旧心存侥幸异想天开接下来的事情就众所周知了,秦国东出函谷关,相继吞掉了韩国、魏国与赵国,把楚国打得狼狈不堪,燕国也只剩下了一口气。

对于齐国,其实秦国还是很谨慎的,毕竟这个山东的大国已强盛了很多年。

齐国并非韩国这样的小邦,其实力仍旧不可小觑,秦国为了拿下齐国也费了不少心思,比方说派遣谋臣前去齐国,收买了当时齐王建身边的佞臣后胜。

齐王建原本就非常昏聩,因为后胜等人游说,他居然相信接连攻打五国的秦国,并不会对齐国下手,只要齐国乖顺,秦国就会放过齐国。

齐王建亲自前往咸阳,朝见秦王嬴政,与此同时为了表示对于秦国的恭顺,齐国并没有修建应对大战的相关军事工程,也不做战争准备。

其实在田氏代齐的时候,齐国就流行起了黄老之术,尤其在五国伐齐以后。

所谓的黄老之术,就是清静无为一切随缘,用今天的话来说就是躺平、佛系,齐国从上到下都对于战斗没什么兴趣,名将田单也觉得不能对外用兵过多。

对于这样的齐国,秦国自然也就放心了,所以安安心心除掉了其他五个国家,在解决了楚国之后,秦国对于齐国出手了,直接派出了大军。

齐王建四十四年的时候,已经灭掉五国的秦国跃跃欲试,而齐王建居然也只是让人守住西方的边界,拒绝再跟秦国往来,非常消极。

以为装鸵鸟就能避免被秦国进攻?齐王建也不知道是怎么想的。

秦国大军根本不理睬,直接派遣大军压境,而且秦王派出门客告诉齐王建,只要他投降,就给他五百里封地,齐王建还真的听了,直接不战而降。

最终的结果可想而知,公元前221年齐国被秦国收入囊中,齐王建并没有得到封地善终,而是被关进树林活活饿死,纷争的战国结束了,大一统的秦王朝横空出世。

秦国歼灭五国后,齐国最后独自面对秦国时是怎样的心态?

没有计划的人,最后将失去了计划的资格,成为任人摆布的可怜虫。

亡国前的齐王建,以他滑稽的表演,演绎了这一真理!

前222年,王贲、李信一举灭掉了燕、代;王翦正在江南扫荡已灭亡的楚国残余力量。

现在,只剩下孤零零的齐国了!

入秦称藩,却因出不了门而放弃!面对这一局面,齐王建的第一反应,是亲自去秦国入朝。

秦王:笑死我了,这时候来称藩,你知道统一是什么意思吗?这不算是齐王的原创,韩国灭亡前,韩王安也曾经“纳地效玺,请为藩臣”。

我投降,我认怂,您保存我社稷好不?

当年,齐和秦并称东帝西帝,如今,只能小心谨慎地去问问:我做小弟,您收吗?可是,齐王建却多虑了,他连门都没出,就引起了朝中鹰派的坚决反对,守城门的司马不开门,坚决劝阻!

没办法,齐王建就因为出不了自家门,没去称臣了!

主动攻秦!做鸽派连门都出不去,要不咱们做鹰派吧!

干了秦国!鹰派中,比较狠的建议是:团结五国余部,一致抗秦!把齐国充分动员起来,把齐国人民武装起来!把逃亡到齐国的五国贵族都发动起来!主动进攻秦国,一争天下!

此时,诸侯各国许多亡臣孤将不纷纷逃到了齐国。这些人虽然落魄了,但齐王若是号召起来,他们在各地还是很有能量的!

齐王建一开始还很兴奋,老子也来号令天下,还能翻盘呀!

在后胜等人的提醒下,齐王建清醒了过来,放弃了主动进攻秦国的打算。

消极防守出去进攻不行,去认怂称臣也不行,唯一的办法,就是死守了!

我齐国好歹也是几百年的大国,难道就真的没有一战之力吗?于是,齐王建开始部署防御。你秦国在西面嘛,好的,我就加强西部的防御!一顿调兵遣将,在西部屯集重兵,准备防御!

毫无抵抗齐王建部署的防御,把主要力量集中到了西部边境。

也许,他忘记了,此时的燕国也是秦国领土了!因此,北面防御空虚!

前221年,秦王政派王贲、李信率军从以前燕国的领土出发,从北面攻入了齐国!齐国的军队、齐国人民都表现得非常友好!“民莫敢格者”。

也是,自从乐毅伐齐后,将近60年齐国没打过什么仗了,齐国也一直不敢动员民众,以免刺激秦国,这时候,谁去打呢?

投降,被饿死这下好了,秦军都打进来了,你想称臣都不好意思开口了吧(虽然早称臣也没戏)!

不过,一个老朋友找到了齐王建:陈驰。

这个陈驰,是秦王安插在齐国的地下工作者。

在秦王政决心灭六国前,曾派遣了若干谋士去各国展开地下工作。

他们的工作很简单:鼓动各国和秦国亲善(直到秦国来打他)。鼓动的手段也很简单:能收买的人,花钱收买了,收买不了的人,派人弄死他!

排挤廉颇,弄死李牧的郭开,就是被秦地下工作者搞定的人物。秦王这招效率极大!这位陈驰,就是安插在齐国活动的谋士。他搞定了后胜,让齐国在整个秦统一战争中都保持“友好”。

陈驰最后一次忽悠齐王:您如果投降,您可以保有五百里地!

齐王建投降了!

然后,秦国人履行了承诺:他们带齐王建到了共,放到一片松柏林中,“给你五百里地”!

堂堂齐王建,活活饿死!

其实,到了齐王建开始考虑问题的时候,一切都晚了。他想称臣,秦会答应吗?他想决一死战,是秦的对手吗?就算他知道陈驰在忽悠他,他又能怎么办呢?没有计划的人,最终将失去计划的资格,成为一个任人摆布的可怜虫!

秦国歼灭五国后,齐国最后独自面对秦国时是怎样的心态?

泻药。@ayato10

这个问题好。

《史记·田敬仲完世家》

十六年,秦灭周。君王后卒。二十三年,秦置东郡。二十八年,王入朝秦,秦王政置酒咸阳。三十五年,秦灭韩。三十七年,秦灭赵。三十八年,燕使荆轲刺秦王,秦王觉,杀轲。明年,秦破燕,燕王亡走辽东。明年,秦灭魏,秦兵次於历下。四十二年,秦灭楚。明年,虏代王嘉,灭燕王喜。 四十四年,秦兵击齐。齐王听相后胜计,不战,以兵降秦。秦虏王建,迁之共。【集解】:地理志河内有共县。【正义】:今卫州共城县也。遂灭齐为郡。天下壹并於秦,秦王政立号为皇帝。始,君王后贤,事秦谨,与诸侯信,齐亦东边海上,秦日夜攻三晋、燕、楚,五国各自救於秦,以故王建立四十馀年不受兵。君王后死,后胜相齐,多受秦间金,多使宾客入秦,秦又多予金,客皆为反间,劝王去从朝秦,不脩攻战之备,不助五国攻秦,秦以故得灭五国。五国已亡,秦兵卒入临淄,民莫敢格者。王建遂降,迁於共。故齐人怨王建不蚤与诸侯合从攻秦,听奸臣宾客以亡其国,歌之曰:“松耶柏耶?住建共者客耶?”【集解】:徐广曰:“战国策云秦处建於共松柏间也。”【索隐】:耶音邪。谓是建客邪,客说建住言遂乃失策,令建迁共。共,今在河内也。疾建用客之不详也。【索隐】:谓不详审用客,不知其善否也。齐王建二十八年,王建入朝于秦,秦王赢政接待规格很高。七年后,秦国开始逐步灭列国,先是韩国,再是赵国,然后是赵国,然后是魏国。

灭魏国的时候,秦兵“次于历下”,也就是说,秦兵到了济南。但是,秦并没有直接进攻齐国,而是先灭楚国去了,楚国灭了之后,又北上灭了燕国的残余部分,代国,最后才进攻齐国,齐国不战而降。

而在灭五国之前,秦国和赵国发生了长平之战。当时,齐国和楚国共同出兵,救援赵国。赵国在相持阶段,粮食不足,请求齐国给予支援。

王建立六年,秦攻赵,齐楚救之。秦计曰:“齐楚救赵,亲则退兵,不亲遂攻之。”赵无食,请粟於齐,齐不听。周子【索隐】:盖齐之谋臣,史失名也。战国策以“周子”为“苏秦”,而“楚”字皆作“燕”,然此时苏秦死已久矣。曰:“不如听之以退秦兵,不听则秦兵不卻,是秦之计中而齐楚之计过也。且赵之於齐楚,扞蔽也,【正义】:此时秦伐赵上党欲克,无意伐齐、楚,故言赵之於齐、楚为扞蔽也。犹齿之有脣也,脣亡则齿寒。今日亡赵,明日患及齐楚。且救赵之务,宜若奉漏甕沃焦釜也。夫救赵,高义也;卻秦兵,显名也。义救亡国,威卻彊秦之兵,不务为此而务爱粟,为国计者过矣。”齐王弗听。秦破赵於长平四十馀万,遂围邯郸。已经有人给齐王讲了唇亡齿寒的道理,如果不给赵国支援粮食,赵国战败灭亡,齐国和楚国最后都会受害。但齐王还是不同意。

为什么呢?就是前面已经有人说过的,当年齐国乘燕国内乱伐燕,后来燕昭王以乐毅为将,各国出兵支援,共同伐齐,差点就灭了齐国,齐湣王也因此而死。所以,齐国对各国是有怨恨的。

而在此之前,齐国其实在各国事务上是非常积极的。战国之初,首先强大起来的是魏国,魏国几乎把周边邻居挨个欺负了一遍,尤其是韩国和赵国,魏国最喜欢欺负。

这时候,齐国多次出兵救援过赵国和韩国,最后也是齐国在马陵之战中击败魏国,杀死庞涓,导致魏国由盛转衰。

齐湣王继位的时候,齐国国力达到鼎盛期,也是在这一时期,齐国消灭了宋国,一度攻进燕国,差点就消灭燕国。

齐南割楚之淮北,西侵三晋,欲以并周室,为天子。泗上诸侯邹鲁之君皆称臣,诸侯恐惧。这时候,有可能消灭六国统一全国的,主要的就是秦国、楚国和齐国。

但是,相比之下,秦国的地理优势更为明显一些。六国即使合力攻秦,也必须经过函谷关,秦国只要在函谷关坚守不出,六国一般都会自动退兵。楚国疆域最大,国力也强,但是楚国一直在长江下游用力,灭吴,而且在灭吴之后从齐国手里抢走了徐州。

相比之下,齐国的地理优势并不明显。齐国东边是大海,南边是楚国,北边是燕国,西边是韩国和魏国。所以,齐国在消灭宋国之后,就趁燕国内乱的机会,进攻燕国,但是,最后没有完全消灭燕国。

燕国反而约其他五国共同伐齐,攻进临淄,齐湣王跑到卫地,最后还是死了,齐湣王的儿子襄王在莒被立为齐王,五年之后,才反攻成功,齐国完全复国。

也就是说,齐国在灭宋之后,不是没有过统一全国的想法,但是在执行过程中出了问题,低估了燕国的抵抗决心,而且到处树敌,像以前的魏国一样,把自己周边的邻居挨个欺负了一边。最后导致的结果是,燕国一号召,六国都跑来打齐国来了。

这就反映出齐国缺乏整体性的战略,外交上没有处理好。相比之下,秦国在外交上就要老练得多了。秦国从用张仪为相国的时候开始,就明确了远交近攻的策略,用兵主要方向始终是韩国、魏国,也就是离自己最近,也最容易消灭的两个国家。

而且,在这个过程中,秦国一直在安抚齐国和楚国,使齐楚两个大国没有全力救援三晋和燕国,坐视各国被逐步打击、削弱乃至最后彻底消灭。而齐国从复国之后,就对各国事务失去兴趣,只想着自保,只要秦国不进攻齐国就行。不但没有帮助被攻击的各国,而且连最后的屏障赵国被秦国进行致命打击,齐国也作壁上观。

另外,在齐国国力鼎盛期的时候,秦国对齐国进行了成功的战略忽悠。秦国知道,各国都恨秦国,而这时候秦国确实已经非常强大了,但秦国干啥都拉上齐国。尤其是齐湣王三十六年,秦国称帝,也拉上了齐国。虽然齐国很快就意识到了这是个战略失误,放弃了帝号,重新称齐王,但这已经足以让各国恨齐国了。

这之后,齐国又在灭宋之后,流露出明显的要消灭各国的意思,引起诸侯恐惧。但齐国没有秦国那样的条件,各国一起伐齐,齐国是完全没有能力抵抗的。因为各国可以轻而易举的从各个不同方向进攻齐国,齐国自然无法抵御。而秦国碰到这种情况,只要在函谷关闭关自守就行了。

所以说,齐国灭亡,实际上是在齐湣王时期就已经注定的。因为缺乏长期战略,方向不明确,四面树敌,虚耗国力,错过了最佳时机。等到秦国已经开始攻灭六国,齐国已经无能为力了。

秦国歼灭五国后,齐国最后独自面对秦国时是怎样的心态?

齐国肯定是欲哭无泪的,五国已灭,齐国独自面对秦国,打又打不过,投降又不甘心。事态怎么会发展到这样的地步?在这之前,我们先来看看齐国和其它六国结下的“梁子”。

首先是楚国,这要怪楚怀王贪心蒙蔽了智商。本来楚国和齐国是盟友,一起抵制强势向东扩张的秦国。秦国派张仪游说,骗说要给楚国商於600里土地,条件是楚国和齐国绝交。楚怀王傻傻得就照办了,从此以后齐楚关系降到了冰点。再则是燕国,当年齐威王趁燕国“子之之乱”大举侵略,奸淫掳掠、无恶不作,差点就把燕国从战国七雄的地图上抹去。燕国复国后,燕昭王“千金买骨”、招揽人才,立志报仇雪恨。接下来更凶险,秦国使出“上帝要你灭亡,必先让你疯狂”的伎俩,约上齐缗王一起“称帝”,齐国由此得罪了其余五国,终于惹来了燕、秦、韩、赵、魏“五国伐齐”,楚国后来也加入了进来。齐国这一次差点输光了内裤,连齐缗王也被楚国人抽筋而死,幸好多年后“田单复国”,才没有被灭掉。由此,我们也就不难理解为什么秦灭五国的时候,军事力量雄厚的齐国冷眼旁观、毫无反应了。在齐国看来,五国和秦国都不是什么好人,不靠谱、靠不住,但毕竟秦国和齐国有盟约不会立马打过来,五国呢则老是惦记从秦国这里失去的、到齐国那里补回来。好死不如赖活着,晚死总比早死好吧?可真到了五国都没了,齐国又孤单了,算了,死就死了,投降吧!!!

秦国歼灭五国后,齐国最后独自面对秦国时是怎样的心态?

秦王嬴政用了十年时间消灭六国完成统一大业,而六国之中最后一个被消灭的国家,正是当年强盛不可一世的齐国。在其他五国皆已成为秦国领土的情况下,齐国的命运早已不可逆转,说白了,做不做垂死挣扎都没什么意义了,亡国只是时间问题罢了。我们先来梳理一下秦王嬴政灭六国的先后时间。公元前230年,秦灭韩,韩国在六国之中实力最弱,在秦国强大国力的震慑下早早就依附于秦国,但韩国所处的位置却非常特殊重要,它扼制秦由函谷关东进之道路,秦要并灭六国,就必须要先灭韩国,因此,嬴政派出内史腾为主将,发动灭韩之战,韩国无力抵抗,韩都被攻破,韩王安投降,韩国成为六国第一个灭亡的国家。公元前229年,秦国以王翦为将发动灭赵之战,赵王迁中秦反间计,名将李牧被杀害。赵都邯郸最后在内奸郭开的摆布下开城投降,赵国灭亡。

赵既灭,秦国想乘胜南下灭楚,但中间还隔着魏国,不过这个时候的魏国在秦国多年的征伐下地盘已经很小。公元前225年,秦国以王贲为主将发动灭魏之战,经三个月战斗魏都大梁被攻破,魏王假出降,后被杀,魏国灭亡。秦灭楚之战是秦国最难打的一场恶战,前后共历时三年,直到公元前223年,秦国以王翦、蒙武为将深入楚国腹地,才一举攻破楚都寿春,俘楚王负刍,楚国才宣告灭亡。公元前227年知道亡国在即的燕太子丹欲借刺客荆轲之手刺杀嬴政,计划失败,嬴政对燕国恨极。公元前226年,燕都蓟为秦所破,燕王喜及太子丹逃往辽东,秦将李信穷追不舍,太子丹为燕王喜所杀。公元前222年,秦将王贲生擒燕王喜,燕国彻底灭亡。

秦国经过多年的征伐,已经依次灭亡韩、赵、魏、楚、燕五国,剩下的一个齐国,好歹也是曾经的东方大国,战国七雄的霸主。但齐国自燕将乐毅以卓越军事才能连陷七十余城差点亡国之后,实力已经大不如前,元气大大受损,在位40多年的齐王建更是无所作为,秦与齐没有之间的边界相连,齐国因此始终没有什么危机感,不修边事不整军备,加上国内海宴齐平多年没有战事,庸相后胜又是个贪得无厌的小人,秦以重金贿赂后胜,使齐臣服秦国,坐视邻国灭亡。齐国看似坐拥七十余城池俨然一大国,实际上早已不堪一击。

在秦逐一消灭韩、赵、魏、楚、燕五国的过程中,齐国始终置身事外,坐视诸国灭亡,不知唇亡齿寒的道理。在各诸侯国联合对抗秦国的过程中,齐国始终避免参战,亦或参战不利,一昧讨好秦国,这种屈膝献媚的行为为各诸侯国所不齿,随着各诸侯国的相继灭亡,齐国的末日也很快到来了,到这个时候齐王建才恍然大悟,秦国的狼子野心,是绝对不能容许齐国的存在的。

公元前221年,秦国以王贲为将,由燕境入齐直趋齐都临淄,齐国毫无防备,无兵将可用,齐相后胜力劝齐王建投降,齐王建知道再做无谓的抵抗已没有什么意义,遂不战而降,齐国宣告灭亡,至此,秦王嬴政终于完成了统一大业。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。