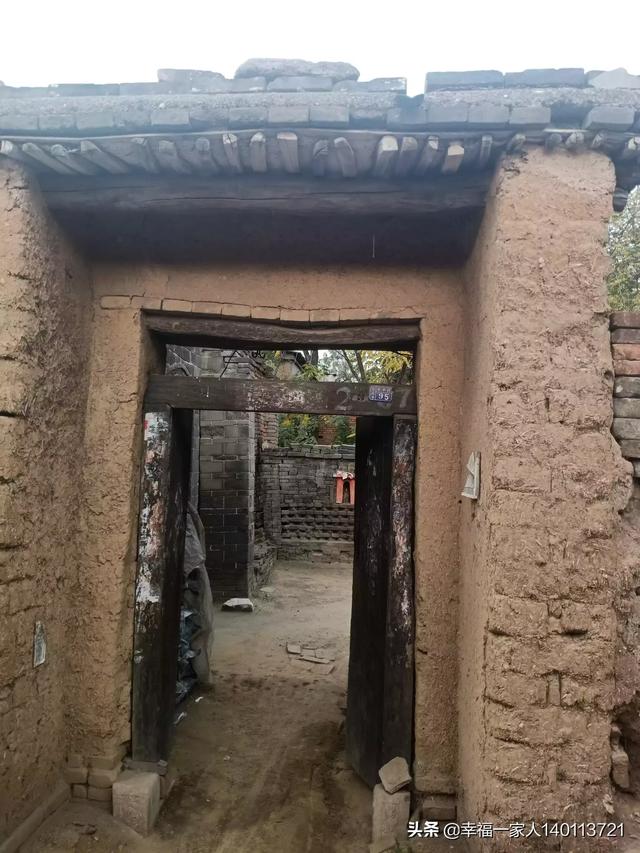

为什么农村还有老人住那种六七十年代的泥土房子?

这在农村不稀罕很常见,为什么农村老人还有住六七十年代的土坯房屋?有的房屋敢许时间更长。确实都是老年人居住,极少有年轻人居住的。这个问题一般有两种情况:

一、老人愿意住。土坯房多是老宅院,儿孙们都建有新房新院,老人不愿意离老宅,更不愿意随儿孙去城里住,可能也是老旧的观念意识形态吧,金窝银窝不如自己的老窝,故土难离,多数老人都有这种思想。觉得自己居住而且自己做饭生活自由随意,和儿孙在一起倒觉得有诸多不便。也并不是儿孙不孝顺,让老人单独住在老土坯房的。当然,这些老房还可以住,刮风不透、下雨不漏,冬暖夏凉。过去的老房屋墙厚,相当于现在的三八砖墙厚度。和儿孙居住的宅院也不会太远。(儿孙在外上班,老人单独在家的是极少数)。

二、迫于无奈的情况。有的儿子、尤其是儿媳妇,本来在一个院里居住也有房间,可是儿媳妇不愿意,觉得老人是累赘,嫌弃老人,而把老人赶出去住老宅的房屋,或在老宅或它处棚盖一两间简单的房屋居住,老人能自理时自理,不能自理时,儿媳妇宁可天天送饭,也不愿意和老人在一起居住。

街坊张大哥,就属于被迫不得和儿子在一个家庭居住的。张大哥今年84岁,有两个儿子,大儿早分门另居了。张大哥和二小子在一起吃住,二小子属大龄剩男,40岁了一直未娶上媳妇,也是张大哥的一块心结,前两年有媒人给介绍了一个n婚的女人,条件要求不高、彩礼也不拘多少,穷富也没啥,只强调一点,大事小事,全由女方做主当家。

张大哥满口答应,只要能来家过日子,都听她的。媒人也交待了情况,这女人原先已离过八次婚了,原因就是只要不让她当家做主,一言不合就离婚!女人还带着一个小闺女,还是有残疾,这都没什么。结婚后老公公必须到别处居住,不能和她在一起居住,是此,张大哥搬到老房子居住了,自己做饭生活。

儿子打工在外,每月工资如数打到儿媳妇的賬号,零花钱由儿媳妇给儿子。没有儿媳妇的“命令”儿子不得随意休息回家。日子过得倒也相安无事,后来女人又生了个女儿,日子过得也不错。张大哥身体健康,精神矍铄,每天蹬着三轮车收买破烂废品,挣的零花钱够用,还可以给孙女们买点哈,儿媳妇也基本满意!

为什么农村还有老人住那种六七十年代的泥土房子?

农村六七十年代的泥土房子,也叫土坯房,那可是一个时代的印记和“名片”。随着农村经济的发展和国家新农村建设步伐的推进,许多土坯房都被“宅基复垦”了。不过,在一些村子里仍有零星的土坯房存在,而且里面还着老人。这些老人们为什么仍要住在这几乎是“危房”的土坯房呢?其实,也是有原因的:

儿女不赡养父母,泥土房子是被遗弃的老人安身立命之地住在泥土房里的老人,一般来说是和儿女没有分户的。如果分户了,按我们当地就是低保对象,政府会为他们建两间砖房的。没有分户,即使老人再穷再苦,都是你子女的事。既然没有与子女分户,就应该在一起居家过日子,吃住都要儿女来管。只是林子大了,啥鸟都有;村子大了,啥人也不会少。有些做儿子的,或招来的上门女婿,特别是有的儿媳妇,总给老人“挑刺”,指桑骂槐,老人受不下去气,便只身回到农村生活;有的干脆把老人赶出家门,不管不顾。如此一来,这些老人或借了他人,或住在了自家老宅子的泥土房里,苦度日月。

现在的农村人,为给孩子更良好的教育环境,为享受城里人的生活,为了攀比,图个面子,也确实有真正富裕的人,比如我所在的村子,有20——30%的农民在城里买了楼房。不管是什么理由,一家人还是住进了城里。年轻还觉得气派,有节奏,老年人就不同了,城里的楼房空间小,空气沉闷,抽旱烟不方便,想熬个罐罐茶也无处去做,就是上了厕所不方便,还觉得压抑。想到外面转转,都是陌生的面孔。看见了废塑料瓶之类的东西,老人们还想拣回来,少不了被孩子们说叨。住着住着,就不开心,也郁闷,便决意要回到农村的泥土房里去住。孩子们也拗不过,只要父母开心,隔三差五买点菜,米面油之类的生活用品及老人常备的药物回家一趟,也只能让父母顺其自然地生活。

农村人最大的问题和最花费大的是儿子的婚事。本来就是天价彩礼及婚事、婚礼的开支,有的女方还提出城里买楼房,农民来钱的路子很有限。如果再要了楼房,谁家不是债台高筑,负债度日。只要儿子不打光棍,订了媳妇或媳妇过门了,就是天大的喜事。城里的楼房就是为儿子娶媳妇买的,再说了一笔笔贷款、借款还是要还。老人们也不会,更不能去城里居住。就住在农村的泥土房子里,在承包地里种粮、种菜、种油料作物,解决一家人的吃饭问题,再利用农村宽敞的院子喂家畜,尽可量地挣钱还账。

在农村,农民的泥土房都是在老宅里建的。有些农民进城了,农村的泥土房子只是修缮,而大都不另建。农村人不管到哪生活,始终是要叶落归根的。只要有人住,即使农村“老宅基复垦”也要绕道。这样,就为一些老人提供了居住条件,老人住在泥土房也见怪不怪了。

【#为生活而提神】

为什么农村还有老人住那种六七十年代的泥土房子?

问的真好,说实话,如果农村现在还住老土房的孤寡老人,和生活贫困的家庭,他(她)们手里有金有银,那一定不会在住那老掉牙的老土房,不说别的,是现在还住老房子的老年人,夏天每当遇上下雨天,那真是外边下大雨,家中下小雨,而他(她)们的苦衷又能向那个人去诉说,并且当年我在困难时期就有这种经历,而一但进入冬季,又是墙体四面透风,家中的火炉子紧烧着也只能是将够取暧,这还指的是北方地区,若说南方贫困山区,那真是不言之明,而真的每天睡觉前还好说,但真的进入到下半夜,火炉𣎴烧时,就是躺在被窝里也混身冰凉,其次,正因为他们手里缺金短银,才不得不继续坚守着那间老宅子,要是他们生活富足,那真是就连三岁的孩子也懂得宽敞明亮的房子好住!

为什么农村还有老人住那种六七十年代的泥土房子?

农民现在居住那种六,七十年代的泥土房子基本都是贫困户老人。他们为什么现在还居住泥土房子呢?主要有如下几种原因:

一,是农村老人不愿意和子女住在一起,怕与媳妇,或女婿生活在一起,天长日久会产生矛盾或纠纷,闹不相当。因此,宁愿独立生活,也不愿意和子女居在一起,这种类型农村非常多。

二,是有少数不孝顺子女不爱养活老人,不愿和老人居住在一起。同时,老人乜无力盖新房,因此就凑合居住,维持生活。

三,是有部分子女大学毕业在城市生活,也有子女打工在城市生活。有些农村老人不愿过城市生活,习惯呆在农村好。

四,是住泥土房也有个别类型是,住在农村的五保户,独身户,无儿无女户等等。

人是世界上高级动物,谁不愿意过群居生活。又有谁不愿和儿女生活在一起,享受天伦之乐,享受晚年幸福呢!可以肯定的说,大部分老人喜欢与子女生活在一起。但是,肯定的说,各有各的难处。

说句心里话,很多独居老人生活是痛苦清贫的。他们生存环境非常堪忧。必须引起全社会高度关注和重视。

为什么农村还有老人住那种六七十年代的泥土房子?

为什么农村还有老人住那种六七十年代的泥土房子?

个人认为大概有这么几种原因:

一、纯粹因为情感需求。

老人子女去了城市或本地乡镇生活,即使子女孝顺愿接老人一起生活,但老人不习惯在城镇居住,那里没有熟悉的街坊邻居,子女又要工作,平时可能连个说话的人都没有。老人自然就更愿意回到老家居住。

二、因为经济原因。

有些老人有子女,却因为住在穷乡偏壤,或者家庭成员有病疾,辛苦一辈子也仍然无力建新房。

有些则是已没有子女又不愿去敬老院,喜欢自由生活的老人。

还有些得过且过的孤家寡人。年轻时没挣到多少钱,没成家,将近老年或已经进入老年,就更没有能力或动力改善居住条件了。即使手里有几个存款也得为养老着想。

三、因为和子女相处不太和谐。

有些和子女已经分户或者子女也在本地盖有新楼房,但老人和子女彼此都不太愿意居住在一起。住在一个屋檐下,婆媳之间免不了会有磕磕碰碰,吵架拌嘴之类的时候。老人又自己还能动一下,干脆自己生活,各做各的饭,不用看谁脸色,不用听谁耳朵。米饭软硬,菜蔬咸淡,都可以合自己的口味。彼此既顺了自己的心意,又落得一片清静,各自都舒适。

四、因为不孝顺的子女嫌弃而被迫孤居老房子,多数出现在多子女家庭。

既使老人年事已高希望与子女住在一起,但子女虽有宽敞新居但就是不接纳。老人自然也无可奈何。

几年前,电视上就播过一个纪实节目。有一个老人虽然有几个子女,但是谁也不愿意接受老人住自己家。吃饭总是轮着,一到更换的日子,老人就得离开去另一家。

后来好像是说老人的老房子塌了还是怎么回事,反正老人没住处了。摸到小儿子那,小儿子却把她拒之门外。老人只好用三根木棍在附近搭了一个小窝棚勉强栖身避雨。无论村干部怎么调解,村民怎么鄙视,记者镜头怎么拍着,小儿子夫妻俩都毫不在乎,还嚷嚷老人偏心,其他兄弟姐妹平摊养老的事,凭什么要他们家多照顾。而其他几个子女也不露面,各自只向记者诉说到自己的所谓“难处”。后来村干部只好在村委会找了个空房间让老人暂时住下。

老人空有子女几个,却无卧室半间。真应了一句话,三个和尚没水喝。而这种被众子女嫌弃的情况,在农村并不少见。

五、因为个人生活习惯。

有些老人可能身体还不错,一辈子劳动惯了,舍不得村里或房前屋后的土地闲着。于是,即使子女希望接他们到城镇去生活,老人也不愿意离开故土。早起种种地,晚来摘摘菜,就好比那城里老人遛鸟逛公园,一日不去闲得慌。

这十几年来,农村盖新房的非常多。不管出于什么原因,仍居住在泥瓦房的老人,希望他们身体安康,这比什么都重要。

为什么农村还有老人住那种六七十年代的泥土房子?

为什么农村还有老人住那种六七十年代的泥土房子?

去乡下村里不易,公交车倒是到了镇里,的确水泥路到了每个村里,但路上车并不多,搭个车相当不易,因为出外打工二十多年了,能骑车,开车多半是年青一辈,根本不认识。问了问路口摩的说要40元,只包送到,来不管。小小九公里原本难不到,在城里也就晨练时的一万多步,但心里特纠结,真的走九公里去村里,沿路村上或多或少还有许多认识的老人,多会这样想,这人在外许多年未见,多是生活的很狼狈。咬咬牙脚己伸上摩的,忽一电动车骑来,这位说这不是某某吗?我们在初中是同班同学,于是被叫下了摩的,到他剃头店里座了一会儿,电瓶车充满电送我到村里。

其间路上不过半小时,他谈了许多,父母仍留在岭上山村的土墙屋里,什么办法也没能将他们带到镇上,或他侄子县里去居住。只能下面小的有空轮留回他那村里,每三,五天的照看。幸而路也不多,同学自己剃头生意也不很忙,但他老婆的小饭店却忙得不可开交,总是同学被挨骂的多,他老婆都差点强行将公婆接入镇上居住了,但俩老人对自己亲手打拼建造的土墙屋和房前屋后的那些丁点(不值钱)财产留有挂念,常以我的孩子都出生在这,根气就于此地,如果若我们放弃守候,那灵气不是失了吗?你们在外居住打拼根灵都是失了吗?中国人不管老嫩幼小,心里或基因都或多或少遗存着根灵的说法,一大家人也不管县,镇,村多么连续的跑有多难也只能这样继续下去。

有些人说居住在土墙屋里多是困难户,我认为并不一定,在南方,许多村上依山所建村庄,经由后来人口发展,村里造屋地基十分有限,许多往外打拼的,在外发展很好,父母多由于思想禁锢仍留在以前他们建造居住的老屋不意离开,并非是那点土地财产,而是一种思想里的归根基因和不麻烦下一代决犟坚守操德。

一会儿到了我村村口,同学他骑车去看望他父母了。说中午上去吃饭,下午送我回镇搭车,入村口的老桥,就见着扛锄头全叔,的确老了些,记得我出去时虽然有七十多岁的全叔,还能扛上二,三百斤大木段,是村里有名劳力,叫了一声全叔,他应了一声,仔细盯了盯我,反问了一声你叫我什么?有些莫名了,告诉了他名字。他想了想,原来是老场长的儿子,怎么回来了呢?你家那土墙屋倒掉了几年了(不知怎的他对土墙屋记忆那多深),说着他说忘了原本要担一担粪去浇那饭豆弯里的二块藠头,于是又回家去寻粪桶打粪了。

记起了全叔应该97岁了,比我爸小二岁,可能年纪大了每天只记得做事,并忘了需要做什么事了。见他走进了老土墙屋,全婶走到门口,全婶一下就认出了我,非要我在他家吃午饭,说去菜园里办菜,连忙阻止说我答应岭上同学了,全婶也再说一句,可惜了你家土墙屋倒了,那是我们和你爸在58年全场拼力建成的,那是我们从浙江过来移立在此的根,也是你出生的根地,那时你哥接走你娘去浙江,她是很不愿意的,你是老小,是在这屋出生的,她原本就是想为老小守着这土墙屋,但你全家到市里去打工,孩子送市里读书了,她八十多岁一个人不好生活才同意去浙江的,这些往事的说起我眼圈中泪水己溢满。全婶再说,她和老头为最小的长发儿子守着这他出生地根不为别的,就是希望他在外打工有个灵气。长发他是叔没侄大,下面多个孙辈都要她与老头去县城住终就不肯搬离这点老屋。你也是叔没侄大,在外漂泊很难,但终归送两孩子上大学有了点盼头。

听了这些话,心里五味杂陈,原来老一辈中还有这一种思想在脑中,不知是自己多读了现代书籍,没有去研究古代思想是错误的了,这些有条件居于新居,而不愿离开老土墙屋,并不是所谓冬暖夏凉,并不是一定困难户,并不是守财,而是一种思想上的住守。

傍晚,回到市里,整夜难眠,就要到2019年了,也是猪年了,我不知明天是19年,还是金猪年,家里土墙屋是自倒了,我是否要为孩子们守住这二套商品房呢?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。