古代那么多圣旨,都哪儿去了?

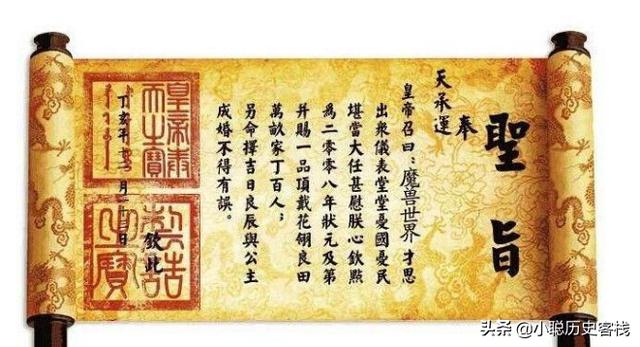

圣旨是指代封建社会皇帝下达的命令或者发表的言论,是权力的展示和象征,圣旨的材料十分考究,一般都是上好蚕丝或者绫锦织品,团案多为祥云瑞鹤,富丽堂皇。

封建王朝更迭,产生的圣旨肯定不计其数,但是在目前流传下来的文物以及出土文物中,却很少找到圣旨的踪迹,因此很多人有个疑惑,古代有那么多圣旨,都哪儿去了呢?

圣旨用的都是上好的面料,寓意吉祥富贵,而且作为文物,价值不言而喻,应该好好保存,可惜圣旨却是最不容易保存的,原因不外乎以下几点:

改朝换代,圣旨被清理改朝换代的时候,皇宫都会遭到清理,圣旨也就变成了“无用之物”,新国君会烧毁前朝所有的档案书卷等,因此皇宫里面的圣旨会遭到破坏。

况且就算很多大臣家里有圣旨,那也不敢留着啊,毕竟已经改朝换代,倘若家里还私藏前朝圣旨,被人发现就是掉脑袋,为了保命,很多有圣旨的官员家里都会偷偷烧毁圣旨。

官员带着圣旨陪葬圣旨是皇权的象征,有些官员会把接到的圣旨供奉在家中的祠堂里,因为圣旨作为荣耀的象征,很多官员临死前都有遗嘱,会选择带着一起下葬。

因此很多圣旨被官员带着陪葬了,而圣旨陪葬后,到了墓碑里面,没有好的防腐措施,圣旨很快就腐烂了,因此出土的文物中,很少见圣旨。

流落海外在晚清时期,大量珍贵文物被列强洗劫到海外,或者圣旨被商人走私到海外,流入一些私人收藏的博物馆中,不在市面上流通,那些海外私人博物馆也对圣旨等文物闭口不谈,也造成了如今真正的圣旨难得一见的事实。

被民间百姓收藏有极少一部分的圣旨被民间老百姓收藏了,这些人中大部分家族中收藏的圣旨来源于祖上,在2003年,河南新乡市一户任氏家族保存有圣旨,最后转交给了新乡市档案馆代为保管,但是因为圣旨时间长了容易风化,最后也被毁。

另外有民间百姓自己珍藏的祖上留下来的圣旨也大多没办法保留,因为圣旨特殊的材质决定了圣旨容易遭受岁月的侵蚀,没办法保存。

结语:综上所述,由于圣旨本身的材质以及圣旨所赋予的封建王朝更替内涵,导致了圣旨没办法在历史的长河中保留下来,因此我们现在很少见到古代的圣旨。

古代那么多圣旨,都哪儿去了?

奉天承运,皇帝诏曰……

这词儿熟不?影视里经常会出现,这就是圣旨的抬头,历朝历代这两句基本成为标配。

整个封建社会共历经400余位帝王,那圣旨虽说不像漫天雪花一般多,但指定少不了。圣旨是帝王传达命令的方式,不管大事小情。

比如任命、革职、赏赐或是交办任务等,通常都会下一道圣旨。见圣旨犹如见帝王,都是要下跪磕头才能接旨的。

根据官员品级,制作圣旨的材料也是有严格规制的。就圣旨的轴柄而言,一品为玉轴,二品为黑犀牛角轴,三品为贴金轴,四品和五品为黑牛角轴。

它的面料多为上等蚕丝制作。图案多为祥云瑞鹤。颜色也多为品级而定,一般我们认为甚至都是黄绫的,其实不是。通常是白丝的,最为尊贵的同时会出现七种颜色。

圣旨一式两份。一份交由接旨人保管。一份由专门的机构存档。

按说接到圣旨那是官员的荣耀,应该顶礼膜拜,妥善保管。再加上机构的存档,应该保存完整,存世很多才对。

可是我们发现,博物馆现存的除了少量明清圣旨外,前朝历代的圣旨几乎不见踪迹。

这是为什么呢?

有人说圣旨的材质易损,多为丝锦,不好保存。这确实是一个因素,但不应该绝迹。毕竟纸质的字画都能保存下来。

其实我认为最重要的是政治因素。改朝换代的时候,皇宫会被清理。新皇帝上位,钱潮的档案书卷对他来说就是废纸一堆,肯定会被焚烧殆尽。

那么民间也是一样,保留前朝皇帝的圣旨是要被杀头的。不管是谁当皇帝,他都希望自己是天下唯一正主。前朝圣旨是个很敏感的东西,留有它就说明你丝丝念念与前朝。皇帝为了政权稳定,是不允许任何影响稳定的因素存在的。

所以迫于生存,大量的圣旨都被销毁了。就算有一些被私藏了下来,也还有很多因素会导致后来被毁。

战乱时期,房倒屋塌,战火焚毁。逃难时,保命最要紧,金银细软最实用。能顾及到保存这些圣旨吗?

大浪淘沙后,留下来的也就凤毛麟角了。有些官员死后把象征着荣耀的圣旨作为陪葬品也一并葬入墓中。

还有为数不多的被私人收藏。他们认为圣旨带有龙气,为了沾这龙气,他们肯定也不会轻易拿出来亮相了。(在此多说一句,像圣旨这样的物件上交国家,作为文物和文化研究是有重要作用的,且能妥善保存。其留在个人手中,不好保存,且没有多大实际意义。)

都知道蚕丝这种材质,本身易损,要有专业技术才能保存好。希望流于民间的凤毛麟角的圣旨能重见天日。否则我们真的再也没有眼缘能见到前朝历代的这些圣旨了。

古代那么多圣旨,都哪儿去了?

有人说,圣旨作为皇帝下达给官员或贵族的命令,那么基于保密的原则,接到圣旨的官员或贵族应该就已经将圣旨给销毁了。实际上这是不可能的,圣旨作为皇帝意志的延伸,在一定程度上就代表着皇帝本人或皇权的体现,销毁圣旨就等于在否定皇帝的权威,所以没有哪一个官员胆敢将圣旨销毁了,除非他已经打算谋反了。

皇帝的圣旨不但不可以销毁,接旨的人员还必须走上一套接旨的流程,以示自己对皇帝的忠诚。接旨的流程一般就是几个太监带着一批侍卫前往官员驻地或府邸,然后得到消息的官员再准备好香案,并带着属官或家眷一起跪在香案旁,等着宣旨的太监宣读圣旨。宣旨太监宣读完圣旨,并将圣旨交到官员手中之时,接旨的流程才算走完了。

除此之外,皇帝的圣旨在一般情况下,还是一式两份的格式。一份圣旨被皇宫中的相应机构保管着,作为圣旨的存档和备份,其主要作用就是防止假传圣旨和编写史书。另一份圣旨就被接旨的官员们郑重地保存在了自己的家中,甚至有些身份较为低微的官员,还将圣旨供奉在家中的祠堂里,因为他们觉得接到圣旨是一种非常特殊的荣耀。

既然圣旨都被官员们保存地非常的好,那么现在流传下来的圣旨为什么这么少呢?造成这个现象的原因就是古代频繁的改朝换代了。在新朝之时,还保留着或供奉着前朝的圣旨,很明显是一项重罪。所以在新朝建立后,前朝的圣旨一般都会被销毁掉。这也是为什么现在流传下来的圣旨很少的原因了。

我们现在在博物馆里看到的圣旨,一般都是明清时期的圣旨,其主要原因就是这两个朝代距离我们现在的时间较近,所以保存地比较完整。而其他朝代,比如汉唐的圣旨就基本上已经绝迹了,这些圣旨要么被人为地销毁了,要么因为保管不善而损毁了,不得不说一声可惜了。

古代那么多圣旨,都哪儿去了?

2002年,江苏省清晏园博物馆借了陕西一农民家中九道圣旨展览,结束时丢了两道圣旨。中国数千年的封建王朝,一共有400多位皇帝,黄帝在位期间都会留有圣旨,但是如今除了一些博物馆和私人手中有极少一部分明清时候的圣旨,明朝之前的圣旨基本上全都不见了,那么古代那么多圣旨都哪儿去了呢?

朝代更替,新的王朝肯定要将前朝皇帝遗留的东西销毁

在古代封建社会,如果皇帝被别人推翻了,那么新的王朝就将建立,皇帝上任之后,肯定要将前朝遗留的一些东西销毁掉,尤其是圣旨更方便销毁,因为皇帝发布圣旨的时候,都会有两道一样的,一道在皇宫中有专门的机构保存起来,另外一道圣旨就给了接旨的人。所以所有的圣旨都集中在了一起,那么肯定更加方便销毁。

之所以要销毁前朝遗留下来的各种书籍和圣旨,为的就是让前朝皇帝的功德变得慢慢没人知道,这样才能让本朝的皇帝更快的让人们记住。也正是因为古时候400多个皇帝不停的更换,所以好多圣旨都被销毁了,也就没有遗留下来。

官员手中遗留的圣旨,也会自己销毁

古时候好多官员们手中也有圣旨,因为自己有出色的表现,或者有很厉害的业绩,皇帝才会发布圣旨以作奖赏。官员们会将这道圣旨珍藏在家中,这是家族荣耀的象征。但是如果王朝被推翻了,一部分官员为了不想受到牵连,肯定会把家中留有的前朝东西,包括圣旨都拿出来销毁,如果让自己的仇家或者小人知道了,你手中还没有前朝的圣旨,到时候再到皇帝面前参你一本,那么你肯定会吃不了兜着走,所以官员们肯定要将以前皇帝颁发的圣旨全部销毁掉。

不过也有一部分前朝遗老并不会将自己获得的圣旨拿出来销毁,因为这道圣旨是自己的荣耀,如果销毁了就没人知道自己以前的光辉历史,所以肯定会小心收藏在家中,等到自己百年之后,会让儿孙们将这道圣旨,放入自己的棺材之中,目的就是让这份荣耀随自己而去,也免得给家族招来麻烦。因为圣旨基本上都是蚕丝制成的,如果没能好好的保存,那么很快就会被腐烂掉,所以最后也就没了。

在古代普通的民众家中也有可能会有圣旨,普通的人家说不定以前是王公贵族,家中有长辈做过官员得到过圣旨,但是由于家道中落再加上没有保存好,所以最后圣旨也损坏或者遗失了没能留到现在。古代也有收藏文物的人,有可能会收到圣旨,能够收藏文物的都是特别有钱的人,而有钱的人都特别怕死,所以为了自己和家人,肯定不敢保留前朝遗留下来的圣旨,因为也不敢随便拿出去卖,所以最后基本上都销毁了。

综上所述:因为历史的原因,再加上圣旨都是蚕丝制品,如果不能好好保存,那么很难留到现在。所以明朝之前那些皇帝所发布的圣旨,基本上都被销毁了,即使有一些幸存下来的,也都因为保护不当变成虚无了。而因为明朝和清朝是离现在最近的两个朝代,所以现在博物馆和一些私人收藏家中还保留有一些明清时期的圣旨。

古代那么多圣旨,都哪儿去了?

诏书不能乱用

扯淡圣旨这玩意之前先普及一个冷知识,咱们看电视剧里皇帝给人送两个核桃,太监冲进家中叫唤“奉天承运皇帝,昭曰”其实是完全不对的。大抵上这么做完要么皇帝被御史喷个臭死,要那太监背锅个矫诏的罪名,小命肯定是难保的。

古代的诏只有皇帝本人登基、登基、大婚、亲政、殡天,或者国家遭遇重大变故、重大革新、重大庆典时才能使用。其作用是昭告天下,使所有人知晓,也就是说诏书没有特定接旨对象。

比如清朝的诏书就是由内阁草拟,大学士定稿进呈,皇帝朱笔御批,再以正楷誊写于大张黄纸上。中间和纸张接缝处加盖皇帝宝玺(你就理解成骑缝章),如此才做出诏书的内胆“诏黄”。再经种种复杂礼仪后,由专人于天安门宣读,象征布告天下。最终礼部接诏,大量分印后用驿马传达全国。

明清圣旨样式故此圣旨这东西下发给个人一般都是“诰”、“敕”或者是“制”三种形式的文书,明朝以前的圣旨咱们就不论了,繁杂无比又没有太多成规。明朝认为统治承于天命,建立了完善的诰封制度,相对讨论容易些。

大体上一至五品官员授以诰命,六至九品授以敕命,夫人的品级大多跟丈夫一致,原则上不可以高于丈夫,这也就是后来俗称“诰命夫人”的由来。至于“制”一般不涉及官职,是皇帝送礼物或者要东西,要么就给个荣誉称号时使用,但是到了后来有点用乱了,和“敕”的用法开始混淆。于是俗意上用“制”表示恩宠提拔,不涉及百姓;而用“敕”则有一丝警告的意味,告诉你别骄傲自满。

清朝的圣旨大体继承了明朝的模式,只是左侧多了满文而已。另外在颜色上清朝圣旨也更复杂,通常五品下都是一片白绫,级别越高的颜色也越多,据说最高有七色圣旨。吐槽机私以为搞个彩虹圣旨在现代应该满值钱的。

圣旨都去哪了?现在可以扯淡一下圣旨都跑哪去了,通常来说历朝的诏书都会被妥善的保存,但是问题在于那玩意都是纸或者布做的,保存起来特别麻烦。而且历朝的文档存放机构都有着火的记录,连《永乐大典》都能烧掉,几道圣旨幸免的更少。

另外兴替之际通常会京师大乱,各部衙都会经历不同程度的抢劫,圣旨这玩意是最没抢劫价值的东西,基本也就被霍霍了。再加上后朝不理前朝事,那些东西肯定不如土地黄册、税收记录有用,基本都废掉了。

而给个人的诰命、敕命之类的圣旨更惨,保存条件有限,留前朝圣旨易惹事端,自然大部分都留不下来。目前咱们能见到的大多是明清圣旨,尤以清朝数量为多,大体上这和民国不追索前朝有很大关系。也就这些吧,扯淡完毕。

古代那么多圣旨,都哪儿去了?

圣旨,作为古代社会中皇帝下达命令的一种信物,是皇权的展示和象征,同时接受圣旨的官员,即可以因此一举成名也可能会从此由高官堕落为阶下囚,可谓是冰火两重天。圣旨带来的不仅是荣耀,还有危险,不过不管怎么样,它始终代表的是皇帝的决定,在任何一个王朝都有着无可代替的权威。不论是在电视剧中还是在史书记载中,我们都听说过大量关于圣旨的记载,但是在很多出土文物中,史学家们却并没有找到关于圣旨的一些踪迹。从圣旨开始出现到封建王朝结束,这期间历朝历代使用的圣旨数目虽然不能做一个精确的统计,但肯定也是一个相当庞大的数额。那为什么流传到至今的圣旨却不见丝毫踪影呢?

和古代的官职品级一样圣旨的也有严格的区别,根据史料记载可以发现,圣旨总共分为五品:一品为玉轴,二品为黑犀牛角轴,三品为贴金轴,四品和五品为黑牛角轴。 除此之外,对圣旨的材质和图案也有明确的规定,要求用上好蚕丝制成的绫锦织品,以祥云瑞鹤,富丽堂皇为图案。在古代圣旨上也有防伪标志,而圣旨的颜色也十分的考究,一般来说颜色越丰富,说明接受封赠的官员官衔越高。无论从材质,颜色还是品级上,圣旨都极尽完美的不可挑剔。可就算是这样,他仍然没能在历史的洪流中保存下来,这主要是因为三个原因。

一,中国上下五千年,改朝换代几十载,每一次新的王朝建立势必要销毁象征着前一个王朝的物品,圣旨自然不可避免的被迫害了。自古以来成王败寇,失败的人就注定要遭受着被胜利者编排的命运,就像清朝不会在自己的史册上记录明朝的好处,而明朝也不会认为元朝所统治的时代是受人民拥护的。相反,每一个新建立起来的王朝都是必要对前一个朝代进行诋毁,以此来证明自己才是真正的真命天子。那么与此同时前朝所使用的东西也必然要被摧毁,而那些家中拥有前朝物品的东西,不管是圣旨也好,尚方宝剑也罢要么隐蔽的藏起来,要么就将其进行损坏,否则一旦被抓住,就会落得一个叛徒下场。

二,还有圣旨会被官员们带到了墓里,但由于圣旨的材质过好,没有进行很好的护理,所以很容易进行损坏。至今为止没有什么东西是能够经历过千百年还丝毫没有被损坏的,就算是陪葬的珠宝服饰也因着时间的推移有着些许磨损。皇帝颁发给官员的圣旨代表的也是那个官员的荣耀,所以很多官员在逝去以后,会将圣旨作为自己陪葬品。但是由于圣旨的材质是由上好的蚕丝制成的,更需要多加保养与呵护,否则历经千年百年只会变成一张废纸。

三,当然圣旨作为一种皇权和身份的象征,也会被家族们当成传家宝一样流传下来。所以现在可能还有一些圣旨被保存了下来,但他们的后代却不会愿意将它上交给国家,而是自己保存下来,慢慢留存后世,所以不会被很多人知道。就在现在一些人家中还保留着古代的圣旨,他们也不一定会愿意将它交出来,因为这毕竟是先人留给自己家族的东西,对家人也算是一份纪念,所以相比于上交给国家,他们更愿意自己默默的保存。

综上所述,古代确实有很多圣旨,但是由于朝代的更迭,上一个朝代的圣旨将会被紧接着继位的朝代所损坏,所以我们现在看到的大多数会是明清朝代流传下来的圣旨。内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。