太平天国灭亡后,十万年轻貌美的女兵都去哪了?

清朝统治晚期,爆发了太平天国起义,这场农民起义声势浩大,还出现了当时最大的一支女兵武装,这些女兵都是自愿参加战斗或者被胁迫而来的。

她们本来是劳动妇女,而当时太平天国领领袖洪秀全倡导男女平等,女人和男人一样,享受同等社会地位,可以参军,一部分受压迫的妇女们,听信了洪秀全的鬼话,纷纷响应他,所有女兵高达十万多人。

洪秀全下令女兵和男兵一起并肩战斗,男女搭配,干活不累,女兵们在起义中起了非常大的作用,太平天国历次战役,经常少不了女兵们靓丽的身影,那在太平天国灭亡后,十万年轻貌美的女兵去哪里了呢?

太平天国里面的女兵虽然多,可大多是各地的平民妇女,大部分都是吃过很多苦的良家劳动妇女,真正年轻貌美的很少。

女兵中分别被分为“元女”和“妖女”“元女”指的是未婚的年轻女子,而“妖女”则指的是年老色衰的妇女以及曾经被奸侮过的女子,女兵全部由女军帅统领。

早在太平天国灭亡前,很多女兵都被分配嫁给太平天国里面的士兵以及首领,洪秀全、杨秀清等人还经常挑选“元女”入宫成为他们的侍妾,很多女兵还被分配给全军将士为妻子。

剩下来的女兵,在太平天国灭亡后,下场是非常悲惨的,清朝部队对天国的残余势力进行剿杀,女兵们也拼死顽力抵抗清兵,很多女兵战死。

在战斗中很多女兵为了免于破城后被清军侮辱,很多都举剑自杀了,有的集体自焚,当时就有3000多名女兵为洪秀全自焚。

而有些来不及自杀的天国女兵很多被抓获成为清军俘虏,清军对待被抓获的女兵十分残忍,清军攻入城内以后,进行了屠城,他们肆意糟蹋女兵,很多都沦为清朝官兵的性奴,被凌辱后任意处置很多女兵被虐待蹂躏而死。

清军还把这些女兵们当奴隶,有的把她们卖到青楼,有的还被凌迟处死,总之太平天国的女兵们遭遇了太多非人道的折磨和痛苦,即使被俘虏后的女兵能侥幸活下来,她们也大多过得是暗无天日的受尽折磨的日子,不由得让人唏嘘。

太平天国灭亡后,十万年轻貌美的女兵都去哪了?

太平天国自金田起义之初便明令要求“别男营女营,不得授受相亲。”1851年1月11日,洪秀全在金田誓师起义,封立幼主,自称太平真主,颁布军令,规定男入男营,女入女营,虽夫妻不得同宿。

客观来说,虽然这条规定现在看来似乎不太人道,但在当时确实有效的提高了太平军的战斗力,也使太平军大大有别于明末流寇。广西大脚客家妇女孔武有力、吃苦耐劳的优良品格也在一定程度上也促成了中国历史上第一支女兵队伍的诞生。1853年1月,太平军弃武昌顺江而下时,裹胁(也包括自愿加入)妇女达3万余人。3月攻占南京后,将城内居民尽数编入“男馆”,“女馆”,据《金陵兵事汇略》记载,至1853年12月,“女馆”中有广西约2400人,湖南约300人,湖北2万3千人,安庆2700人,金陵不足9万人,镇江、扬州约1万2千人,合计约13万。

这就是所谓10万“年轻貌美”女兵的来源。从中可以看出,这些女兵绝大多数都是各地的平民妇女,年轻貌美者少,良家妇女者多。女馆内别分“元女”和“妖女”,“元女”指的是未婚少女,“妖女”则指妇人及被污女子,分别由女军帅统领。史料上并未记载太平军女兵在战场上发挥的作用,根据《贼情汇纂》记载,女馆中有一技之长的从事刺绣、织锦等工作,没有才能的则从事运粮、挑砖、背盐、挖濠沟、削竹签等粗活,“妇女日供奔走操作,惫不得息,”从而得太平军女兵大多从事后勤工作。

为什么太平军会裹胁如此之多的妇女?

据《贼情汇纂》所载,一开始太平军是想以众敌寡,借女子充数以壮声势,加上又有广西客家妇女的先例,使太平天国高层以为天下女子皆同,于是大肆裹胁,择貌美者充妾媵,其余则役使工作如同男子,结果受折磨而死者不计其数。这才发现女子柔弱不堪,憎恨已掳之妇女为累赘,减其粮,日给米四两,约为男子一半。粮食供应紧张时,女营只能食粥度日。太平天国对女馆人员保护周密,唯有洪秀全、杨秀清、韦昌辉、石达开等人可以不时挑选“元女”入宫,其它人员严禁涉足女馆。

太平军对男女关系防范特别严格,拜上帝教的十大天条中的第七条特别指出“凡男人女人奸淫者,名为变妖,最大犯天条。”冬官正丞相陈宗扬竟因与妻子同居,夫妻均被斩首。

太平军将士对此条禁令反对激烈,1855年3月,东王杨秀清下令废除废除男女别营,另设男女媒官负责处理男女婚嫁事宜,规定丞相可得十二个女人,国宗可得八人,依次递减,兵士也可得配一个女人,原有夫妻可以团聚。自此,女馆解散,馆中女子开列名貌分档注册,然后抽签匹配。仓猝之间,有老夫得少妻的,有十四五岁的娃娃兵配五十老妪的,都不准更换原配。

女馆中很多人并不愿意嫁给“长毛”(清政府对太平军的蔑称),杨秀清命人挑出几个,当众砍去手足示众,“于是饮泣含冤者不可殚述”。自此以后,女馆为之一空。在外领兵的将领可自行掠配,自此,太平军将士无不拥少妇,蓄多资,凶悍之气,自此而渐消。

此外,由于洪秀全担心天王府卫队与后宫有染,约有千余名来自广西的女兵,成为天王府的守卫。天京事变后,石达开在安庆起兵讨伐北王,洪秀全为平息众怒,准备丢車保帅,杀掉北王。

恼羞成怒的韦昌辉愤而进攻天王府,守卫天王府女兵队伍据死力拼,挫败了韦昌辉攻占天王府的意图。1864年7月19日,天京失陷后,这支女兵队伍一直战斗到了天王府被大火焚毁前的最后一刻。

综上所述,早在1855年太平军中的女馆就已经解散,馆中妇女分配给了全军将士。到1864年天京被攻陷,太平天国灭亡时,所谓十万年轻貌美的女兵纯属子虚乌有之事。

文/历史茶坊 点击关注,了解更多精彩内容!

原创首发!请动动手指在下方点个赞,欢迎转发和留言!

图片源自网络,如有侵权请联系删除。

太平天国灭亡后,十万年轻貌美的女兵都去哪了?

1850年,洪秀全大手一挥,连同杨秀清、萧朝贵、韦昌辉、石达开等人一起,在广西金田村发动反抗清朝的农民起义,时称太平天国起义。

由于当时清政府腐败无能,正遭受西方列强侵扰,对内无暇内顾,战备不足,使得太平天国起义的前期势如破竹,并很快便波及全中国,使得太平天国起义的规模也空前的巨大。

洪秀全领导起义的口号是:普天之下都是兄弟姐妹,大家全部是平等的。这在几千年来都受“男尊女卑”思想的影响,女性没有社会地位的当时,是不可想象的。

洪秀全势力的影响力在逐步扩大,得到了很多平民百姓的拥护。渐渐也有一些女性加入到了队员中。起义军不断的攻城掠寨,发展到后来,除了自愿加入到队伍的女兵,也有一些是在强征入伍的。

在颠峰时期,起义军中女兵的数量曾一度达到了十万之众。到了后来起义军攻占了南京城之后,洪秀全安于现状,不思进取,并没有一鼓作气拿下清朝。

这就给了清朝曾国藩湘军的可乘之机。最终,太平天国的首都天京被清军攻陷,太平天国的起义也宣布正式失败。那么问题来了,太平军中十多万女兵的下场又是怎么样的呢?

其实在清军围困在天京城之际,太平军中除了战死被杀的,很多都投降了清军,其中包括太平军将领的后起之秀李秀成。

反而是那些太平军中的女兵,很多都是拼尽力气而死,也有一些是在穷途末路之下选择了自杀身亡。剩下的太平国女兵,由于有些是司职后勤内务的女兵,加上天王府里的杂伇、宫女等,她们很多都是连投降的机会也没有,也没有一死了之的决心和勇气,所以下场都比较凄惨。这些女兵要么被如狼似虎的清军蹂躏,要么受尽欺辱致死,有的被卖到青楼,在皮肉生涯中度过余生。也有一些比较硬气的,则受尽各种残酷刑罚折磨而死。太平天国起义后期,以洪秀全为首的太平军首领,不思进取,固步自封,过早地贪恋安逸的一生活,迷失在权力中心。以农民起义起步,最后也像那些封建统治者一样,整日里勾心斗角,争权夺利,腐败和内讧,是导致太平天国起义灭亡的重要原因。

太平天国灭亡后,十万年轻貌美的女兵都去哪了?

自1853年1月12日,太平军占领武昌后,分营制和禁缠足、禁蓄婢、禁蓄妾、禁鸦片等二十条禁令在太平军中严格实行开来。

洪秀全在武昌将原来的女营改成女馆。规定将武昌城中妇女全部迁往武昌火巷的女馆,“迟延者鞭棰促之”。

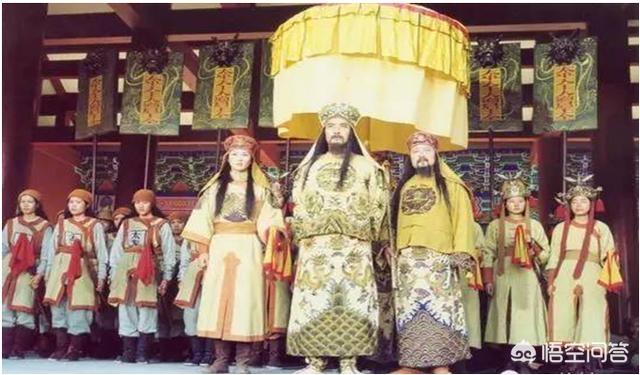

(天王与女兵)

分营后,就算丈夫探看妻子,儿子探视母亲, “只宜在门首问答,相隔数武(步)之地,声音务要响亮”。

1853年3月20日,太平军攻克南京。将现有的几千广西女、湖南女,以及武昌加入的三万湖北妇女和新得的数万南京妇女,编制成一个个女馆。

广西妇女是天国的“老兄弟”,在女馆任女官,湖南妇女是“健女”,湖北和南京十余万妇女则是最底层的女兵。

除了广西大脚妇女外,其余的女兵们完全是有名无实。她们是 “天国”的领袖们选妃的对象,洪秀全颁发了《多妻诏》,内容是:

“东王西王各娶十一人,南王至豫王各娶六人,高级官三人,中级二人,低级一人。”洪秀全自己“有妇八十八人。”

天京事变后,洪秀全解散女馆,将其中的能战的广西妇女一千余名充当天王府护卫,其余馆中妇女准许与男兵结婚,还专门设立官员负责此事。

这些妇女大多都被天国官员娶走,也就是说,从此刻起,天国真正的女兵只有这天王府护卫一千余名了。

这些最后的天国女兵,在1864年天京城破时,绝大多数为保卫天王府而战死,有数百人最后在天王府自焚而死。

(最后的女兵)

太平天国的女兵,基本上是不参加战斗的,只有苏三娘一部八百女兵除外。

苏三娘是广西灵山县石塘镇苏村人。她身材高大,有一身好武艺,十几岁时便嫁给天地会的首领苏三为妻。

道光三十年,苏三被官府杀害后。苏三娘组织了数百人的队伍,成为官府通缉的“女匪”。

道光三十年,苏三娘投奔了太平军。受天王洪秀全委托,负责带广西女营。

(苏三娘)

在攻打桂林的战斗中,苏三娘和她的女营像男兵一样冲锋在前,龙启瑞为她写下一首《苏三娘行》:

"两臂曾经百余战,一枪不落千人后;驰马呼曹意气豪,万千狐鼠纷藏逃"。

《金陵癸甲纪事略》记载,苏三娘在攻打南京的战斗中,“女兵数百名,善战,所向有功。每战先拜天帝。淡妆出阵,挥双刀,锋凛凛落皓雪。乘绛马,鞍腰笼白氍毹,长身白皙,衣裙间青皓色。临风扬素腕,指挥女军,衫佩声杂沓,望之以为天人。女兵皆锦旗银盾。。。内服裹杏黄绸,刀术妙速,衣色隐幻,一军骇目。"

清人王韫《瓮牖杂谈·贼中悍酋记》中提到,苏三娘在镇江保卫战中,与她的八百女兵全军覆没,战死沙场。

(自焚的女兵)

清兵攻克南京后,太平军的女兵们大多战死或者自杀,落入敌手的不多。

反而是那些平民百姓家的女儿和媳妇,被清兵诬指为“太平余孽”,很多女性被摧残至死,或被奸杀,或被冒为反贼斩首领功,结局非常悲惨。

可惜这些良家女子手无缚鸡之力,只能含恨而死。惶惶乱世,人命如狗。

歪眼小史工作室出品

作者:冯生

太平天国灭亡后,十万年轻貌美的女兵都去哪了?

为了便于作战,保护单身妇女,太平天国自金田起义后便实行了男女分营隔离的管理体制。

女营之人基本上是男营家眷,也皆可为士兵,负责物资运输供应等事宜,这是一种战时体制,有利于统一管理调度和动员本土底层民众。洪秀全颁布了《定营规条十要》等文件,具体规定:

第一,要别男营女营,不得授受相亲。 第二,男将女将尽持刀,同心放胆共杀妖。天国出了女英豪,标准的娘子军。女营的设计,按性别和年龄的不同分别居住,所有的随军妇女必须接受编制,要求一周一见,其余时间都不得见面,避免分心,违者受罚。与男营那种严格的编制类似,女营皆锦旗银盾,也设置指挥系统和各级女官,女兵之间也有等级森严的上下序列。据清代曾国藩幕僚张德坚编写的《贼情汇纂》记载:

贼素有女军,矫男健过于男子,临阵皆持械接仗。我们通过一些资料的相关描述,女兵非常骁勇,当腰横长刀,窄袖短衣服,骑马能怒驰,黄巾亦其足,作战时往往令清兵非常诧异。一些非常勇敢的女兵,甚至可以随时解衣纵马,出入满清军。如丘二娘、阿善嫂、洪宣娇、苏三娘等人,都是女将中的佼佼者。其中,洪宣娇作战极为勇敢:

乘绛马,鞍腰笼白氍毹,长身白皙,衣裙间青皓色。临风扬素腕,指挥女军,衫佩声杂沓,望之以为天人。1854年,太平军攻占下南京,洪秀全下令将全部随营女眷集中起来,之前的女营改为女馆,也称姐妹营、姐妹馆。具体事宜由东王杨秀清总管,御妹洪宣娇则任总监察。定都天京之后,天王要求城里严格采取男女分馆,反击清军攻打,提高警惕性,一度不准男子入探,导致母子夫妻只能止于馆外遥相语,可以说违背了人性。

那么,这些所谓的女营具体如何呢?再据张德坚《贼情汇纂》中的记载:

第一,女营的行政体制。女军共四十军,以前后左右中和一至八数字编次,军帅四十人,卒长一千人,两司马(即管长、馆长或牌长)四千人,女兵十万人。第二,女营的指挥系统。每军设军帅一人,下统二十五卒长,每卒长领四两司马,共一百两司马,每两司马管二十五人,共二千五百人。第三,广西蛮妇主导动员。不设师帅、旅帅,与男营营制稍异。其中广西妇女起骨干作用,肩负作战活动。第四,女营的核心功能。来自其他地方的女兵一般不参战,基本从事起肩米、背盐、负煤、斫柴、荷砖、抬瓦、筑营、运土、挑水、开沟、浚濠、劈送竹签、割麦、割稻、搓麻绳等后勤任务。事实上,女兵的数量是不断变化的,不是一个固定的数字,10万之类的不靠谱,仅仅是一个阶段的统计和估计。至于女军美貌与否,其实大部分都是普通农村妇女随夫参军或讨生活保护自己,多来自于两广,两湖,安徽和江浙等地,是太平天国一种超越了性别的动员模式与征兵机制。

当然,已经谈不上判断其容颜如何,只是因为女兵比较罕见,才会广受清人和近代人所关注,女兵和沿途百姓一样,自然也是战乱的受害者。1855年,太平天国不得不恢复家庭制度,安定人心。

大部分占领区的女营,在秩序稳固后都解散了,而不是一直存在。女兵在不参与作战后,就又成为普通的妇女,回归乡村了。

秦右史,原创通俗历史,专注民间文化。太平天国灭亡后,十万年轻貌美的女兵都去哪了?

哪里有什么“十万年轻貌美女兵”?太平天国存在“女营”时营中就充斥着老年妇女,而女营本身也只存在很短的年头——大约一年半,太平天国灭亡时早就没有什么“女营”了。

我曾在自己的三部曲《说天国》第一部中写过一篇长文,不怕长的请耐心看下去:

话说女营

太平军还只是一支穿得跟乞丐仿佛的山村造反队伍时,关于“太平女军”的传说就不胫而走,直到今天,几乎还没有哪一部跟太平军有关的文艺作品里没有女营、女兵,太平天国提倡妇女解放,讲究男女平等的说法,也一度成为这段历史相关领域的“标准答案”。

事实究竟是怎样的?

女兵文艺由来久

目前所能见到、描写“太平女军”英勇战斗最早的文艺作品,是广西桂平新墟人钟岱云所写的一首七律,其中有两句“促进旌旗看妇女,频呼羯鼓看儿童”,应写于1851年7-9月,这时不过是太平天国辛开元年;第二年太平军曾围攻桂林城,据说创作于当时的30首《独秀峰题壁诗》七律,有“疑阵纵横参妇女,战声远近杂儿童”的词句。这两首诗都是时人耳闻目睹所记所感,属于“新闻通讯”类型的文艺创作。

太平军失败以后,关于“太平女军”的事迹,仍然是茶余饭后人们津津乐道的谈资。盛极一时的《点石斋画报》上,就有“长毛女贼”戎装持刀的造型,而倾向清方的《清史演义》和同情太平天国的《洪秀全演义》中,也都有洪宣娇率领女兵上阵搏杀、杀死清朝将领的生动描写,要说差别,无非前者认为女兵们是凭“妖术”取胜,而后者则咬定那是洪宣娇等能征惯战的结果。

但总得来说,建国以前关于女兵的传说,只是零星碎片,当年轰动全国的阳翰笙两部天国话剧,《天国春秋》里只提到洪宣娇“带领女兵”、“能征惯战”,但剧中的洪宣娇却一直忙着跟其他美女争风吃醋,纠缠不清,“女将军”的头衔更像今天某些“绿色食品”、“省优部优”的广告词;《忠王李秀成》里干脆就没有一个拿刀动枪的女角。

建国后随着太平天国被树为“妇女解放先驱”,五花八门的女兵女将也就层出不穷了。单田芳先生的长篇评书《百年风云》里,洪宣娇手舞双刀,与当年著名的狠角色张国梁大战100多回合(不过打输了),还一脚踢翻了悍匪大头羊张钊,而另一个女将苏三娘不但可以斗败太平军大将李开芳,还善使一杆洋枪,连张国梁都惧怕三分;60年代末的电影文学剧本《陈玉成》里,坚守安庆炮台的是太平军女营,苦大仇深的苦姐在《天朝田亩制度》的感召下与湘军水师大将杨载福浴血苦战,最终击退敌军,自己却壮烈牺牲,而陈玉成的战友中,也有个和名将吴如孝、吴定规平起平坐的女将洪三娘;凌力的小说《星星草》,西北太平军有女营,还有个“女二师”的副师帅卜寡妇,后来成了赖文光同生共死的亲密战友,书中说卜寡妇是副职,且是西北太平军女营的“一个首领”,言下之意,这首领肯定不止一个,女营的规模也决小不了。

此外,香港TVB的电视连续剧《太平天国》,大陆广西电视台的《石达开》、中央电视台的《太平天国》,以及上海电影制片厂的《宋景诗》、峨眉电影制片厂的《大凉山传奇》等,都有分量不轻的女兵女将桥段,一言以蔽之,但有太平旗帜处,便有女兵出没痕,只不过有些片子里她们只是点缀、龙套,有些则是重要角色,甚至主角。

女兵女将中除去那些“无名英雄”,最受青睐的是洪宣娇,其次大约要算石达开各种版本的干女儿,后者不但广泛出现在大陆、港台甚至日本野史小说的战争场面中,甚至可以在川剧、湘剧等地方戏中看到她们红装跨刀的飒爽英姿。

文艺创作当然允许夸大甚至虚构,但对历史真相感兴趣的人,就更希望知道,这些“文学想象”的背后,究竟有几分“靠谱因素”。

女营与女军

太平天国的确有女营,而且从金田起义时就有了。

据广西通志馆的调查资料,金田起义之初,女营设在金田右面山边的平山、淋窦、甘皇、陈义四个村,而且“有女头目督带”;太平军前出至大湟江口,洪秀全驻兵江口墟,牛排、油榨两村据说都有女营驻扎。定都天京后,清方著名间谍张继庚、在天京城居住多时的文人胡恩燮、涤浮道人等,都在记载中称,太平天国编有女军,而素称翔实的湘军情报汇编《贼情汇纂》不但言之凿凿盖棺定论,称“贼素有女军”,且详细罗列了太平军女军的编制情况。

根据这些记载,定都天京后,女军最初编为中、前、后、右、左5个军,后来逐步扩大,最多时从中一至左八,共编了40个军。每个军设总制、监军、军帅各一人(都是女性),巡查一人(男性),军以下设25个卒,每个卒辖4个两,每个两辖5个伍,每伍5人,一个军除军官外,应有2500名“女兵”,40个军应有10万人。

谢炳《金陵癸甲纪事略》里提到,1853年天京城中有妇女14万人,1854年初约13万,到了夏天只有大约11万人,鉴于天京城中所有男女都“入营”,这些妇女当然都是“组织上的人”,而当时太平军中只有洪秀全、杨秀清、韦昌辉、石达开和秦日纲六大家子人可以全家团聚,“家属”往多了说不会超过500,除“女军”外最大的女性组织“女绣锦营”只有8000人,女官数量充其量万把人(估计没这么多),由此可见,天京城内的女军编制十分充实,“齐装满员”,甚至可能超编,这和同时期男军“2500作10000”,甚至编制13125人的一个军,只有官兵100多人的情况比,简直是天壤之别了。

问题是,这支“女军”根本就不是战斗部队,甚至可以说根本不是部队。

进入天京前的女营其实也不是什么战斗部队。太平军自金田起义起就实行全家随营、男女分营、禁止家庭团聚的措施,这样一来,就必须将随行的大量妇女组织起来以便管理,所谓“女营”,就是这样的组织;进入天京后,太平天国起初仍然坚持全民入营、男女隔绝的制度,这样一来,全城居民都被拆散,“男归男行女归女行”,自然要分别加以组织,而“女军”就是这样的一个组织。至于使用军队番号、编制体制,这并不能说明多少问题,因为《天朝田亩制度》中太平军同样用这套编制去建立城、乡秩序,可以说,太平天国辖区的任何一个人,都必然在某个“军”或者“营”里,但真正打仗的“军”却只占极少比例。

张汝南《金陵省难纪略》中提到,天京城里的女军“不分老少”,而张继庚在写给已故清江宁布政司祁宿藻之子的信中称,祁宿藻的妻子在后二军、自己的母亲则在右七军当“伍卒”,这两位妇女都是老年缠足女性,她们显然不可能上阵搏杀,连当炮灰的资格都没有。

这些“女战士”既然被组织起来,当然不会无所事事。

她们通常所从事的,是军需生产。

太平军守城最注重工事,天京城里城外遍挖壕沟,沟中栽满竹签,这些竹签还要定期检查更换,以免日久失效,挖壕沟、削竹签的工作,基本由女军担负;修工事需要砖,洪秀全等大兴土木,修建宫殿、王府、官衙,也需要砖,搬砖的工作也由女军担当;人是铁,饭是钢,一顿不吃饿得慌,天京城里好几十万人要吃饭,但城里只有些菜园子,并没有粮田,只有去江边、河边码头上搬运从湖北、安徽、江西运来的粮食,或去城南稻田里抢割,城里人才能填饱肚子,搬米、割稻的光荣使命,自然也归于编制庞大的太平女军。

据时人记载,“女战士们”的工作十分辛苦,每天早上不到四更(1-3点)就起床开工,天黑才能休息。有时工作较清闲,上级领导还会“没事找事”,如杨秀清曾让女军每个馆(两司马)都要上缴一斗臭虫,或若干只小老鼠,好事者分析认为,这是怕“女战士”们闲极生事,影响安定团结。

此外,运盐、舂米、搓麻绳、埋死尸,这些体力活也多由女军担负。

“选秀”也是女营必须承担的义务。据《金陵癸甲纪事略》、《金陵癸甲新乐府》等记载,长期在女军担任领导工作的洪秀全亲信大臣、后期一度主掌朝政的蒙得恩,在前期负责“选秀”,每逢洪秀全、杨秀清、韦昌辉、石达开四人生日,各女馆都要进行一次“海选”,获胜者由蒙得恩复选,最终挑出15名入围者,按照6:6:2:1的比例送进四人府第做娘娘、王娘(也有说谁的生日就给谁送,每人每年就送一回的),其中除石达开经常推辞不受外,其他几位都照单全收,称为“天父赐来美女”。

当然,选秀不一定是选“娘娘”,各王府内需要许多工作人员,但女眷众多,太平军男性又“实质性鳏居”太久,男女混杂显然很不保险,因此早期太平天国主持过多次选拔女簿书——就是女秘书的测试,被讹舛为“中国第一个女状元”的伏善祥,就是在这样的测试后脱颖而出,成为一名在杨秀清身边工作的重要人物。

有作战性质的工作有没有呢?有。

《金陵癸甲纪事略》中称,在1853-1854年期间,太平军从天京城出击,进攻清江南大营阵地时,有时让女军派人挑着装满糠的大箩筐远远跟着,一旦得手,太平军乘胜追击,女军就用糠填埋废弃营地的壕沟,同时用空箩筐把战利品挑回去。

此外,许多记载都说1853-1854年间杨秀清曾安排女兵上城守城,据《金陵癸甲纪事略》称守城的都是“大脚蛮婆”即广西、湖南客家和少数民族女子,这未必确切,因为守城又称“守铺”,是带有放哨性质的“防守”,职责是发现敌人进攻时呼叫主力上城,当时和太平军作战的清方,在被长围久困时也会动员妇女“守铺”,如怀庆、六合都如此,而太平军又素有“守险不守陴”,即只在城墙上留少量兵力,将主力用于把守隘口和充作预备队的传统,所谓“女兵守城”,实在既不特别、也不重要。

女军不打仗 打仗非女军

那么,有没有真正上阵杀敌的女兵女将?其实也还是有的。

《百年风云》里提到洪宣娇、苏三娘两位女将,洪宣娇的事迹是杜撰,但苏三娘可是如假包换的女英雄。

她是广西灵山人,丈夫参加天地会被团练害死,愤而起兵替夫报仇,后投入太平军中,从广西一直转战到天京。灵山籍的清朝状元龙启瑞写过一首《苏三娘行》,说她“猩红当众受官绯,缟素为夫断仇首。两臂曾经百战余,一枪不落千人后”,这固然是借渲染苏三娘的“舍生忘死”讽刺清廷同僚的贪生怕死,但对这位女同乡的惋惜敬佩溢于辞表。她后来和同为天地会出身的罗大纲合队,并在罗妻死后改嫁给他,但并没有记载表明她和罗大纲一起战死,电视剧中让她殉情,还让曾国藩给他们二人合葬,实属荒诞不羁,因为罗大纲本人并非战死沙场,而是负重伤撤回后因疼痛难忍、吞金自毙的,而苏三娘的事迹就此泯灭,并无记载称她也一并死去,即使死去,也是太平天国方面给予安葬——这两人的人头十分值钱,“曾剃头”要是真拿到,不管自杀他杀,那是绝不会浪费的。

记载中她曾经“聚众二千”,但这二千并非女军,而是以男兵为主,当时广西、湖南天地会中同样有一些女首领,如邱二嫂等,她们同样也是“女将男兵”。

在广西、湖南、湖北,太平军女眷都曾“妆牌刀手出战”,永安州突围时,洪秀全还亲自下达了“男将女将尽持刀”、“同心放胆同杀妖”的诏旨,这常常被人引用,以证明太平军有所谓“男女平等并肩杀敌”的制度;在定都天京之初的1853、1854年,太平军也曾派“女队”出战过。

但在定都天京前,太平军时刻处于围剿、转移过程中,并无稳定后方,经常要打遭遇战,同为“贼党”的女营在遇险时必须殊死作战,否则只能玉石俱焚;永安突围时太平军已濒临山穷水尽,为了生存,只要能拿起刀枪的都得充当“战士”,这只是特例,且这样的特例清方更多:南京陷落后守卫明故宫“满城”的八旗妇女大多战死、累死,扫北军逼近沧州时,当地驻防八旗城守营的妇女先是出城送饭送军需,继而闭城死守,最后也几乎无一幸免。

太平军早期多客家人,女眷中也大多为客家和少数民族妇女,她们都是天足,且耐奔波劳作,让她们行军、打仗,都不难做到;进入中原地区后,大多数妇女都是缠足,平时走路尚且不能疾行、不能及远,打仗更是勉为其难。一直坚决主张全家随营的太平军,在离开客家地区之后,在桂北、湖南转战时就改以招募壮丁为主,直到攻克岳州,获得大量可以容纳老弱、女眷的船只,才重新改为全家随营,并非没有原因。

因此到了天京,尽管由于主力四出征战,城中兵力仍然空虚,但太平天国并未让编制多达10万的“女军”出城作战,只偶尔派遣少数女性助战,这些女性,《金陵癸甲纪事略》和张继庚等人都说是“广西女人”、“大脚蛮婆”,而据前书记载,到1854年夏秋,总数10万以上的天京女性中,广西女人总数最多不过2400人,刨去无法作战的老妇、“娘娘”等,剩下的人数不过千余,仅为女兵比例的1-2%。

许多记载都指出,到了天京后,广西妇女全部出任女官,有的甚至称没有一名广西妇女的职位低于女军帅的,这也许有些夸张,但足以表明,定都天京后的确还有女性出战,但出战的却不是号称10万的40个女军,而是太平军领袖最可信赖的广西“女军官”们。

这些女军官也和男性一样,封有从军师直到两司马的各级官衔,但她们的提拔往往不是因为自己的功劳,而是因为丈夫、儿子的功劳,据记载,如果一名男性总制战死,他的遗孀就可以封为女总制,以此类推。《天父下凡诏书三》中记载,官拜女军师的杨长妹、石汀兰长期在天王府上班,连探亲权都需要杨秀清玩天父下凡“特批”,这二位已经是太平天国最高职位的女官,她们尚且要依附男性,无权独立开府办公,那些女丞相、女将军们就更不用说了。

这就造成一个怪现象,女军的任务不是打仗,而派出去打仗的女人又往往不是女军的。

甲寅四年(1854年)八月二十四日,杨秀清托天父下凡,宣布废除男女隔绝的禁令,在天京城内恢复家庭,40个女军就此解散,此后再未成立。

故事并未结束

女军解体了,但故事并未结束。

后期仍然有“女营”的纪录。太平军攻占常熟、无锡、丹阳、苏州,都一度设立过女馆、女营,但最长的常熟不过半年,最短的据说只有半天,从李秀成给儿子李容发、侄子李荣椿的谆谕,和石达开在攻打四川涪州前的准备部署看,此时的“女营”,是破城后保护妇女免遭乱兵伤害的一种临时性措施,一旦社会恢复安定,“女营”也就没有了存在的必要,因此苏南一些迅速安定的城市,女营只存在一天或半天,而常熟因主将黄文金不注重军纪,秩序恢复缓慢,女营存在的时间就要长一些。

这时太平军中女眷数量仍然不少,但大多成为军官眷属,在一些时候,这些眷属也会集中居住,如1863-1864年,太平军李秀成、李世贤部大部开往江西作战,军中几十个王的眷属就都留在广德,由黄文英照料,因为“王娘”实在太多,黄文英不得不向负责天京粮食供应的林绍璋借粮,方才避免饿死几口。

到了中后期,太平军随军女性中,广西籍的已经不多(有记载后期广西男女总共只有700多人的,似乎失之过少),她们大多已经是王爵家属,年纪渐长,出战的频率也变得更低了;“新姐妹”中固然也有大脚的(如秦日纲的妻子就是安庆大脚姑娘),但绝大多数是缠足,从保留下的兵册、家册看,她们要么不在编制,要么就在牌尾行列中,而不再单独编组成军。

正因为此,后期太平军女性出战的记载更少,1860年江南大营围城最急时,清军幕僚萧盛远还从望远镜中看到,一群大脚妇女打着蓝旗出城,对着大营的方向摇旗呐喊,充作疑兵;而此后湘军围城,直至破城,就只有天王宫殿女官坚守岗位,不放洪天贵福乱跑,和大批女眷投池、赴火殉国的纪录,而并无“男将女将尽持刀”,与敌人作最后搏战的记载了。

那些渲染太平军推崇“男女平等”、废除缠足,解放妇女的自然是过誉:太平天国任何官书里都不曾说男女平等,相反,《幼学诗》里多处提到“妇言慎勿听”、“妻道在三从,无违尔夫主,牝鸡若司晨,自求家道苦”,明确主张男女不平等;太平军废除缠足,首先是因为起自广西,骨干多为客家,而客家女子不缠足(同样,八旗妇女也没有缠足的,这不意味着八旗也“解放妇女”),其次,缠足妇女不便劳作、更无法出战,行军速度迟缓,容易妨碍军情。同样,如果说太平军组织了一支女军(尽管根本不是打仗的军队),也有女性参战的纪录,如果说他们允许(或干脆说强迫)女性参加劳动、参加社会工作,那是因为需要:1854年秋,天京城里男性只有两三万,而女性尚有10多万,在敌情紧迫,粮食又不充足时,让女性“解放”,实在是没有办法的办法。

也正因为“解放”是权宜之计,一旦觉得这样做得不偿失,就会立即废止。1854年后,太平军首脑发现,江南女性的确不适合做大规模重体力劳动,而十多万劳动效率低下的妇女集中在城里,反倒造成供应紧张,便立即采取各种办法(把女营移到城外、派女营去远郊捡柴、割稻,然后关闭城门),纵容、甚至强迫“女战士们”逃走。等敌情减缓,供应逐渐充实后,许多妇女又自然而然地回归家庭,重新变成“全职太太”和“全职二奶”。

认为太平天国设立女军是苛待、虐待妇女,也未必客观。大多数太平军领袖见识不高,习惯于用客家妇女的“吃苦耐劳”衡量所有妇女,结果造成大批江南妇女“不堪虐待”;对于太平军而言,供应始终是个大问题,除去个别领袖,大多数官兵的供应定量,是和其担负职责挂钩的:不打仗的喝稀粥,打仗的喝稠粥,去城外打仗的吃干饭,当敢死队的吃大块肉。同样,当他们觉得女营“工作效率低下”时,待遇自然也层层降格,最后弄到每天每人六两(还是1斤18两的“六两”)带壳糙米的“菲薄待遇”。

天京陷落后,几支余部中,只有赖文光的一路有较多妇女活动的痕迹,但这些“女眷”似乎主要是丢失了皖北老家、不得不全家随军流动的捻军家属。这些皖北女性中也有“大脚婆”,偶尔也能看到她们呐喊助威、甚至上阵搏杀的记载,但似乎与太平天国“嫡系”关系不大,时人记载中,赖文光倒是直到最后都有“女人”,但根据那个未必可靠的记载,这女人是“裹挟”的,且正是她的指认,淮军才在一片混乱中盯住并最终捕获了赖文光。

值得一提的是,太平军“女军”存在了约一年半时间,这支并非战斗部队、甚至并非部队的“部队”虽然编制基本模仿男军,但在细节上有变化,最显著的变化,就是没有师,也没有旅的编制,而由军帅直辖卒长,一个军的编制人数,只相当于男军一个师。明白这个道理,就该知道《星星草》错在哪儿了——就算把那支混杂老太婆和幼女的“女军”算作“女子部队”,也不可能有什么“女二师”、什么“女副师帅卜寡妇”——因为太平天国从来就没有“女师帅”、“女旅帅”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。