《清明上河图》的历史意义是什么?

在源远流长的中华文明中,为后世留下了许多的经典画作。其中,《清明上河图》、《洛神赋图》、《富春山居图》、《唐宫仕女图》、《韩熙载夜宴图》、《汉宫春晓图》、《千里江山图》、《五牛图》、《步辇图》和《百骏图》被合称为“中国十大传世名画”。

在这些传世名画中,《清明上河图》无疑是最具影响力和最具美誉度的一幅,被评为国宝级的珍贵文物。该画由北宋的宫廷画家张择端所作,历经了数十代的传承和战火,现存于北京故宫博物院。

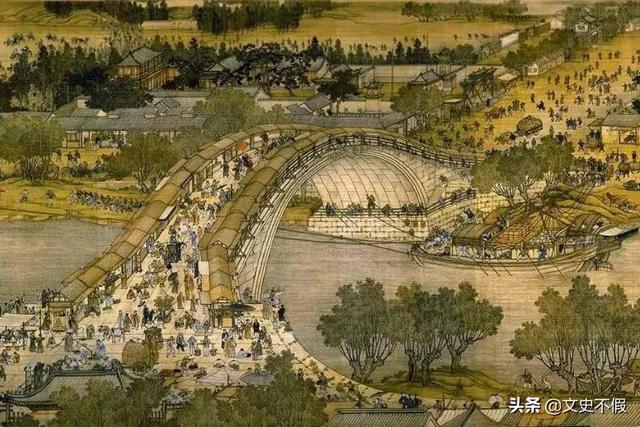

《清明上河图》总长528.7厘米,总宽24.8厘米,采用散点透视的构图法,生动详细记录了北宋都城东京的城市面貌。在画卷内,共绘制了数量庞大的人物、牛马、车轿、船只、房屋和城楼等,具有极高的历史价值和文化价值。

很多人误以为,《清明上河图》反映的是清明时节东京城内的真实景象。今天,文史不假带您一同还原这幅画,以及揭示这幅画背后的真实历史。

事实上,“清明”二字和清明节没有任何关系,完全是为了奉承宋徽宗赵佶,取“盛世清明”之意。而“上河”,是指东京城内的汴河,也称为是上河。

作为封建社会的成熟时期,北宋上承唐朝和五代,下启元朝和明朝,体现出了一千多年封建社会发展的成果。而且,赵氏皇族历来开明宽容,经济发展的同时,政治、贸易、文化也都非常繁荣。难怪,著名国学家陈寅恪会在《宋史·职官志考正》中这样评价:

华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

接下来,我们通过《清明上河图》来一起重温历史,重回赵宋。

随着耕犁和灌溉技术的发展,北宋的农业水平已经有了显著的提升,粮食产量和人口规模都大幅增长。对此,在现今出土的众多文物也能很多的进行印证。比如,北宋墓葬中形式各异的铁制农具,像锄、铲、犁、耧、耙、镰等,都说明当时的农耕技术已经非常成熟。

在《清明上河图》中,随处可见的饭馆和酒肆都是极好的证明和缩影。除了粮食以外,北宋的各种经济作物也非常广泛,比如蔬菜、茶树、水果、蔗糖和棉花产量非常普遍。

古语有言:“食饱衣暖之时,则生淫欲之心”。从图中发现,上河两岸到处都是熙熙攘攘的人群,茶楼、酒肆、妓院、乐坊遍及各处。经济发展后,富裕地主和迁客骚人都会对此流连忘返,就连我们所熟悉的范仲淹、欧阳修、苏轼等人都乐衷于此。

在“重农不抑商”的政策下,朝廷积极鼓励各类商业的发展。甚至于,北宋逐渐改变了商人在“士农工商”中受歧视的地位,第一次准许他们参加科举考试,给予他们由“商人”向“士族”转变的机会。

商业发展的同时,交通业也必须相应的改善。在众多交通方式中,像牛马这样的畜力自然是最普遍的,但运力最强的却是船运。

从《清明上河图》也不难看出,汴河的码头非常繁忙,充斥着络绎不绝的船只。都城东京主要依靠着“四大漕河”,分别是汴河、黄河、惠民河和广济河,主要贯通江浙、淮南、湖广等地的军队调动与物资运输。

河运发达的同时,北宋的海运也非常繁忙,是中国历史上海外贸易最积极的时期,与日本、朝鲜、印度和南洋等国都贸易频繁。为此,朝廷还专门设立了市舶司进行管理,也带来了丰厚的财税收入。

在农业、商业、交通业和海外贸易迅猛发展的同时,北宋的手工业也非常的发达。以纺织业为例,元祐初年时全国的丝织产量在2500万匹,而唐朝最巅峰的开元盛世时产量也就750万匹。

以上,基本就是《清明上河图》所体现出的积极情势,如果用璀璨夺目和盛世王朝来形容也并不过分。但是,在这种烈火烹油和鲜花着锦的背后,却隐藏着巨大的隐患。这种隐患,足以危及到北宋的安危和存亡。

由于北宋的政治比较开明,文人除了直言进谏外,还喜欢用自己的方式婉言进谏。例如,王安石在推行变法时力度过大,引起了各地的民怨,郑侠就特意绘制了一副《流民图》呈递给宋神宗,间接表明了自己反对王安石变法的态度。

因此,后世的史学家越来越倾向于认为,张择端的《清明上河图》也是为了进谏。所以,他在画中的东京城只是实情,而绝非是实景,可能只是自己根据民情民意虚构出的景象。

比如,东京城内应该有120个坊驻扎巡逻兵。可是,画卷中压根没有巡逻兵,即便出现了一座望火楼,也被改造成了专门休憩使用的凉亭。而且,城楼上面也不见一个士兵,面对大开的城门和往来的人群,竟然没有一兵一卒进行盘查和审查。

再比如,画面中出现了很多的朝廷官员,而且个个肥头大耳,个个不紧不慢,显得相当的悠闲和自在。很明显,自从开国皇帝赵匡胤立国以来,虽然之前发动了几次对外征伐,但战势失利后很快就改为了“守内虚外”,设立了形形色色的官职,终于出现了冗官冗员的现象。

除了这些,《清明上河图》中反映出的例子还有很多,像守备空虚、惊马闹市、酒肆林立、官员争道、船桥碰撞、商贾侵街……。

相信,张择端一定是看出了这些巨大的隐患和危机。出于人臣的本分,他希望利用自己为皇帝绘制《清明上河图》的机会,委婉地提出进谏。

张择端完成画作后,就把它呈递给了宋徽宗。他认为,以宋徽宗的聪明才智和绘画技艺,自己无需多言对方就能读懂其中暗藏的秘密。

可惜,张择端还是高估了赵佶,赵家皇帝只是啧啧称赞了《清明上河图》,却完全没有读出张择端的良苦用心。很快,宋徽宗就又开始忙自己的艺术事业去了,继续荒废国政。

不到十年的时间,北宋果然就发生了“靖康之乱”,大厦轰然倾塌。可怜、可悲又可气的宋徽宗和宋钦宗父子俩,居然被金兵俘掠而去,北宋王朝也至此灭亡。@文史不假

《清明上河图》的历史意义是什么?

在北宋时期,科技不够发达,明显没有手机,相机等科技先进产品记录同一时期现状,五米多长的《清明上河图》画卷最大的历史意义就在于用画形式展现北宋时期都城东京的自然风光和景象,为后世人们了解北宋时期社会经济状况提供了可靠依据和丰富的历史史实。作为中国十大存世名画之一,具有研究历史价值、美学价值。

《清明上河图》的历史意义是什么?

《清明上河图》就是一张活生生的3D地图,其细节之丰富不亚于现在的高清图片!!

有人从中发现了宋代建筑的秘密。《清明上河图》是界画的一种,具有“以毫计寸,以分计尺、以寸计丈”的特点,通俗点说就是《清明上河图》中的建筑都是根据现实中的建筑等比例缩小绘制而成。按照这一原则,研究人员可以将画中的建筑复原成现实中的尺寸加以研究。

比如,一些研究人员通过《东京梦华录》中对汴京城景观的描述,确定了《清明上河图》中的城楼为上善门。还通过透视法和等比法测算出上善门的门柱高为410厘米。

还有人根据《清明上河图》中没有出现阿拉伯商人推算出其创作的年代。天禧元年(公元1017年)六月,三司曾报告说:

大食国蕃客麻思利等回,收买到诸杂物色,乞免缘路商税。今看详麻思利等将博买到真珠等,合经明州市舶司抽解外,赴阙进卖。今却作进奉名目,直来上京。其缘路商税不令放免。诏特蠲其半。——《宋会要辑稿》当时大食国(阿拉伯帝国)与我国商业交往频繁,一些外国商人为了达到利益最大化,常常假装成使者进京朝贡,虽然三司看穿了他们的伎俩,但还是对其商税减半。我们都知道,《清明上河图》集中展现了宋朝的商业图景,如果是创作于这个时期,显然不会将阿拉伯商人进京朝贡这一重要场景遗漏掉。

但是《清明上河图》中只出现了一些西北的少数民族,却没有出现阿拉伯商人,这说明当时京城已经很少有阿拉伯商人存在。《宋史》在宣和四年(公元1122年)提到过一条规定:“蕃国进奉物如《元丰法令》,舶司即其地鬻之,毋发至京师,违者论罪”,也就是说外国进贡的商品需要就地卖掉,不能发往京师,这意味着阿拉伯商人再也不能钻之前的空子,他们自然也无去京师的必要。因此《清明上河图》极有可能创作于这个时期,也就是在公元1122年左右。

《清明上河图》中还有许多秘密在等着我们去挖掘,为此还诞生了一个专门的学科——清明上河学。《清明上河图》最大的历史价值就是它是一幅细节丰富、具有鲜活生命力的画作,千年后的我们在欣赏《清明上河图》时并不会产生疏远、陌生之感,反而倍感亲切,毕竟这就是先祖们真实的生活场景啊!

《清明上河图》的历史意义是什么?

《清明上河图》是中国传世的十大名画之一,是北宋风俗画,北宋画家张择端仅见的存世精品,国宝级文物。《清明上河图》宽24.8厘米,长528.7厘米,其本身的画作就令人惊叹。

1,《清明上河图》的文化价值:画作采用散点透视法来摄取所需景象,大到山川河流,小到船车上的铆钉,摊贩上的商品,文字都一一详细的描绘。其中画有的人数,说法不一,常见为500余人,牲畜六十多匹,木船二十多只,房屋阁楼三十多栋,推车乘桥二十多件。其中丰富的画作内容也是历史罕见。各种人物所从事的各种活动,不仅衣着不一样,甚至神情也各自相异,穿插着各种活动,甚至充满了戏剧性的情节冲突,使观看者回味无穷。本身制作就不易,更何况加之如此繁复的内容。

2,《清明上河图》的历史价值:《清明上河图》记录的是中国十二世纪北宋都城汴京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城当年繁荣的见证,也是北宋

当时的城市经济的真实写照,对于相关历史佐证来说,是具有极大价值的。画作所采用的的各种画技,值得后人瞻仰和学习,其中所暗含的各种技巧和精神值得流传百世。当时画家所

画这幅画时坚持不懈的精神,也是值得学习。《清明上河图》在历史上的唯一性,也是《清明上河图》被如此珍视的重要原因,全世界仅此一件。

《清明上河图》在中国和世界历史上都是独一无二的,仅仅五米的画卷里,描绘了大量的形象,并且形态各异,传神生动,其中建筑也体现了宋代建筑的特征,具有极高的历史价

值和艺术价值。

《清明上河图》的历史意义是什么?

《清明上河图》描绘了北宋时期都城东京的状况,主要是汴京以及汴河两岸的自然风光和繁荣景象。

那么它的历史意义是什么呢?

1.清明上河图是一幅思想与艺术并重的作品,透射出了一种人与自然和谐发展的生存道理,流露出作者对事物的态度和感情,显示了作者登峰造极的绘画技术;

2.通过对北宋都城汴梁繁荣的经济生活与民俗风物的描绘,歌颂了创造历史和社会财富的下层劳动人民的智慧和力量;

3.使我们领略到这昔日的辉煌,追思当时汴京内外美丽动人的景象;

4.它是我国最早以绘画反映生活的典范,除艺术价值外,更有着文字难以替代的文献史料价值,它对绘画走现实主义道路具有深刻的现实意义和深远的历史意义。

《清明上河图》的历史意义是什么?

《清明上河图》的作者张择端通过这幅图主要想要表达三种观点:(1)“清明节之意”;(2)清明坊之意;(3)清明盛世之意。

当时,张择端完成这幅歌颂大宋太平盛世的历史长卷之后,第一时间将它献给了宋徽宗。因此宋徽宗也成了这幅画的第一位收藏者。宋徽宗酷爱字画,所以当他第一次看到这幅画之后就爱不释手,并用“瘦金体”亲笔在这幅图上写了“清明上河图”五个大字,并钤上了双龙小印。

公元1524年,《清明上河图》被长洲人陆完收藏,陆完字全卿,成化年间(1465年~1488年)考中进士,官至太子少保、兵部尚书,是当时有名的才子。陆完去世之后,因他的儿子急用钱,于是便将《清明上河图》卖给了昆山顾鼎臣家,后来明朝权臣严嵩知道之后,强行将此画夺取。

隆庆年间,严嵩父子遭到御史邹应龙弹劾,被罢官免职,而严世蕃也被抄家,《清明上河图》再次被收入宫中。

清朝时期,《清明上河图》先由陆费墀收藏。陆费墀是乾隆时期的进士,他得到图之后再上面写了一首诗。后来被毕沅买去。毕沅(1730~1797),今江苏太仓人,乾隆时期的进士。毕沅一生爱好字画,家中收藏的字画非常多。他得到《清明上河图》之后,也在上面留下了自己的印记。

毕沅死后不久,湖广两地人开始反清,清政府认为毕沅在担任湖广总督期间,严重失职视差,于是将毕家人全部灭口,毕家产也被抄没入宫。

清政府收藏《清明上河图》之后,便将它收藏在紫禁城的迎春阁。嘉庆时期对其珍爱有加,并命人将它收录在《石渠宝笈三编》书籍内。后来,《清明上河图》一直收藏在清宫之中,后来《清明上河图》虽然经历了1860年英法联军和1900年八国联军两度入侵北京,抢劫宫室,但《清明上河图》竟然没有受到任何损坏。

自1911年,《清明上河图》和其它清宫珍贵书籍一起,被末代皇帝溥仪以赏溥杰为名带出了皇宫,他先是将《清明上河图》存放在天津租界内的张园内。1932年,溥仪在日本人的扶持下,在东北建立了伪满洲国,后来《清明上河图》又被带到长春,并收藏在伪皇宫东院图书楼中。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。