明朝“大礼议”之争的结局如何?

“大礼议之争”是明朝最具象征意义的一次权力的游戏,表面上是在争一口气,争一个名分,争一场胜利。实际上,这是封建社会发展到后期时一次标志性的事件,文官集团挑战皇权的努力彻底失败,只能眼睁睁看着皇权继续壮大,直到满清时期军机处的设立,标志着封建皇权达到了最鼎盛。

今天,我们就一同回顾那段历史,竭力还原“大礼议之争”的前因后果。

1521年,大明王朝的第十位皇帝明武宗朱厚照驾崩,这位朱皇帝霍霍了一辈子,竟然没有留下任何子嗣继承大统。经过多次廷议,内阁首辅杨廷和主张由大行皇帝的堂弟朱厚熜继承帝位,并且得到了太后的同意。

随后,首辅杨廷和以明武宗的口吻颁布一道遗诏:

皇考孝康敬皇帝亲弟兴献王次子,聪明仁孝,德器夙成,伦序当立,已遵奉祖训“兄终弟及”之文,告于宗庙,请于慈寿皇太后,与内外文武群臣合谋同词,即日遣官迎取来京,嗣皇帝位。

朱厚熜刚刚继承了先父朱祐杬的兴献王之爵位不久,如今又要继承大明帝国的皇位,简直是好运连连。接到圣旨后,十五岁的他赶紧打包行李,准备不日就赴京当皇帝,毕竟国不可一日无君。

刚到北京,首辅杨廷和便想给这个“京漂”一个下马威,要求他从东华门入宫,而不是走大明门。依照大明祖制,从东华门进入文安殿,是皇太子的路线,但武宗皇帝和自己是同辈,因此朱厚熜不认为自己是嗣子,理应走大明门入宫。

双方僵持不下,十五岁的朱厚熜竟然威胁杨廷和,如果不同意我从大明门入宫登基,那我还是返回湖北当我的兴献王。杨廷和无奈,只得同意由他从大明门入宫登基称帝,史称嘉靖皇帝。

由于朱厚熜并非嫡系正统,只是以小宗继大宗的形式才得以称帝。因此,他在继位之初,所面临的第一个问题就是“管谁叫爹”。按理说,和朱厚照是同辈的朱厚熜应该尊朱厚照的爹,也就是自己的伯父明孝宗朱祐樘为爹。

但是,嘉靖却认为自己不应该抛弃亲生父亲兴献王,双方又一次陷入了僵局。这一次,杨廷和没有妥协退让,因为他得到了张太后的明确支持。试想,如果嘉靖不尊明孝宗朱祐樘为父,不尊自己为母,那太后的位置岂不是非常尴尬。

于是,在首辅杨廷和与太后张氏的暗中支持下,礼部尚书毛澄率先打响了大礼议之争的第一枪。据《明史》记载,毛澄在嘉靖登基后率先上疏:

今陛下入承大统,宜称孝宗为皇考,改称兴献王为“皇叔父兴献大王”,兴献王妃为“皇叔母兴献王妃”。

朱厚熜看完奏疏后非常生气,心说我叫了十几年的父亲和母亲,为何现在就变成叔叔和婶婶了?而且,加上不久前的东华门和大明门之争,他断定这是首辅杨廷和在幕后操盘。

于是,少年老成的小朱皇帝将这份奏疏搁置了,没说行,也没说不行。与此同时,他开始向杨廷和抛出了橄榄枝,希望他见好就收,不要搞得双方下不来台。

不过,这位杨廷和杨首辅实在是太豪横了,他不仅历经了宪宗、孝宗和武宗三朝。而且,在整个朝廷内拥有极大的影响力和号召力,对于这个刚刚登基的毛头小子丝毫没有放在眼里。

有意思的一幕出现了,礼部要求尊孝宗为皇考的奏疏被朱厚熜“留中”,而朱厚熜要求追兴献王为帝的旨意被杨廷和“封驳”,双方谁也不肯让步。

期间,嘉靖的亲生母亲蒋氏从湖北前来北京探望他,竟然得知此时的儿子已经归了别人,自己已经由母亲变成了婶婶。蒋婶子当时就哭成了泪人,掉头就要回老家。

嘉靖帝也没有犹豫,立即向张太后当面请辞,说这皇帝我干不了,您让我回家吧,重新选一个听话的来干。这下,历来支持杨廷和的张太后慌了,毕竟这皇帝不能随便更换,逼迫杨廷和进行妥协,同意尊兴献王为“兴献帝”。

至此,大礼议之争得到了解决。但只是表面的风平浪静而已,真正的风暴还没有到来。

期间,有一个人登场了,他就是张璁。本来,年近五十岁才考中进士的他,实在不够资格在人才济济的大明朝廷发声,为了实现逆袭,这哥们决定铤而走险。据《明清史料汇编》记载,张璁为了引起嘉靖皇帝的重视,冒着被所有文官唾骂的危险上疏:

继统不继嗣。

张璁认为太祖皇帝的《皇明祖训》中,虽然明确承认了“父死子承”,但同样承认了“兄终弟及”。嘉靖皇帝继承大统,或许不能认为是继承的伯父孝宗皇帝的皇位,而是继承的堂兄武宗皇帝的皇位。

嘉靖皇帝看到情况有变,立即对张璁委以了重任,公开鼓励他对抗杨廷和,又一次挑起了大礼议之争。嘉靖三年,桂萼、张璁等人再度上疏论战。据《明史》记载:

今陛下奉祖训入继大统,未尝受孝宗诏为之子也,则陛下非为人后,而为入继之主也明甚。考为兴献帝,母为兴国太后,又何疑?

长年混迹官场的杨廷和自然是心知肚明,于是安排了众多的言官开始弹劾这二人“图谋不轨”,要求嘉靖皇帝下旨严惩。此时,嘉靖的皇位已经稳固,于是再不进行妥协,索性一不做二不休,开始强势回击,直接将首辅杨廷和罢职了。

赶走了杨廷和,内阁首辅轮到了梁储来做。不过,这位梁兄显然只是一个过渡角色,因为他不像杨廷和那么有能力,有胆气,因而对于朝廷的烂摊子处理起来力不从心,只能任意毛纪、汪俊等人和桂萼、张璁等人围绕旧有的议题而死斗。

嘉靖看到新首辅如此好说话,决定绕过内阁而强令礼部追尊兴献王为“皇考恭穆献皇帝”,并且还要在祭告天地后移入皇庙内供奉。很显然,此举极为不妥,无异于公然打脸内阁。

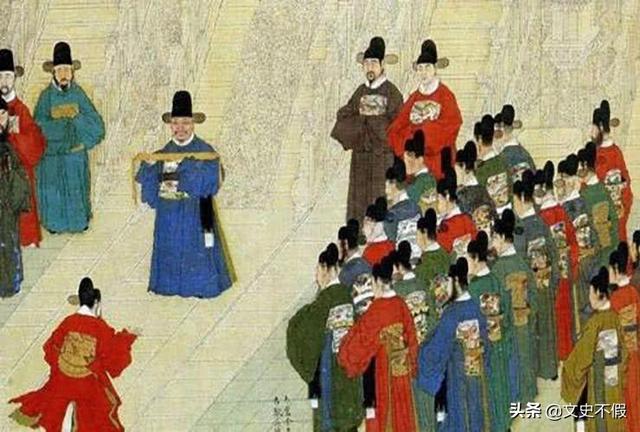

于是,群臣们纷纷上疏抗议,甚至决定采取劝谏的古法“伏阕”,数百名官员呼啦啦跪倒一大片,将左顺门堵得水泄不通。大怒之下,嘉靖下旨锦衣卫进行廷杖,先将带头的几个打了一顿,希望可以杀一儆百。

不料,明朝文臣的气节在那时刚直不阿,他们不但没有吓跑,反而齐声跪地排队等候廷杖。骑虎难下的嘉靖,索性扩大了廷杖的规模,当场就打死了十七个,重伤了四十多个,余者全部下狱,史称为“左顺门事件”。

事件后,嘉靖算是取得了大礼议之争的胜利,但也是惨胜而已。事实上,明朝士大夫的脊梁被打折,直接引起了阉党势力的崛起,算是按下葫芦浮起瓢。

从此以后,自以为“功过三皇、盖过五帝”的嘉靖皇帝变得更加不可一世。他除了沉溺于求仙问道和炼丹修行以外,对于政务全然不顾,大幅度加速了明朝的灭亡。@文史不假

明朝“大礼议”之争的结局如何?

何谓“大礼议”?说直白一些,其实就一句话:“我三大爷还是我三大爷,我爹还是我爹!”这又是个什么梗呢?那还要从明孝宗朱祐樘和明武宗朱厚照这爷俩说起……

众所周知,明孝宗朱祐樘是中国历史上最“特立独行”的皇帝,几乎没有之一!为什么这么说呢?因为他是中国历史上唯一没有公开纳过妾的皇帝!而且, 他一辈子只娶了一位妻,也就是他的原配、后来的孝康敬皇后张氏。任群臣怎么劝,人家就是不纳妾!可张皇后虽然能生育,却只生下了两个儿子,而且小儿子朱厚炜还夭折了……最后,到朱祐樘去世时,只剩下一个儿子!对于明武宗朱厚照而言,这是幸运的,因为没有任何人跟他竞争。可对于朱祐樘而言,却是不幸的!因为短短十几年后,皇位便不再属于他家了。

正德十六年,明武宗朱厚照驾崩。这位皇帝虽然身边从来不缺女人,却一直也没能生出一个儿子来!连女儿也没生出了……这下不完犊子了嘛!皇帝没儿子、连亲兄弟也早就夭折了,亲侄子就更别提了……皇位该由谁来继承?最终,朱厚照的生母张太后和内阁的杨廷和等人一合计:“大行皇帝他四叔家的儿子、兴王朱厚熜年纪不大,将来好控制”。而且,根据明太祖朱元璋定下的规矩,明宪宗朱见深没有嫡子,在庶出三房、明孝宗朱祐樘一脉绝嗣之后,也理应由庶出四房、兴献王朱祐杬一脉来继承皇位。于是,在张太后的默许下,杨廷和等人以朱厚照的口气拟了一份遗诏,文言就不去罗列了,挺绕的。大意就是:自己没有儿子,按照祖制和“兄终弟及”的原则,由兴王朱厚熜继承皇位。

张太后和杨廷和的想法是美好的,封兴王朱厚熜从湖北到京师之后,先将他过继给已故的三大爷——明孝宗朱祐樘当过继儿子,然后再以“唯一皇子”的身份继承皇位。为了给这位新皇帝一个“下马威”,等朱厚熜抵京之后,张、杨方面便提出——请兴王自东华门进入紫禁城。这里有必要说一说东华门,它是紫禁城非常特别的一座城门,规制要低于皇帝进入的城门、连门钉数量都不一样!在明朝,东华门是皇太子进出紫禁城的专属通道。换言之,张、杨的态度是明确的:“你朱厚熜现在还不是皇帝,必须先继孝宗皇帝的嗣、然后才能继统!所以你只能从东华门进紫禁城。”

很显然,无论是张太后还是杨廷和,都低估了这位只有十几岁的藩王!在高人(据说是朱厚熜的生母蒋氏)的“指点”下,初抵京师的朱厚熜便甩出了一枚重磅炸弹:“我朱厚熜是根据祖制和大行皇帝的遗诏来继统的,而不是来继我三大爷的嗣。我现在就是皇帝、只是还没有登基而已,绝不能从东华门进紫禁城!”双方僵持不下,但明武宗的所谓遗诏彼时已经昭告天下,张、杨在这个时候换皇帝,方方面面都说不过去。最后,张太后不得不妥协,同意朱厚熜以藩王身份继承皇位,然后再以皇帝身份进入紫禁城。新一仗,朱厚熜完胜——“我三大爷还是我三大爷,我爹还是我爹!”

在尝到甜头之后,明世宗朱厚熜的心也变得越来越大:“既然我爹还是我爹,那我这个儿子成了皇帝,我已故的亲爹怎么能继续当藩王呢?”于是,一场类似北宋“濮议”的大戏上演了!与此同时,群臣们也开始了重新站队、政治投机。一位叫张璁的新科进士很快便嗅出了机会,上书建议朱厚熜遵照古制,仍尊兴献王朱祐杬为考,在京师另建兴献王庙祭祀。此举正中朱厚熜下怀,朱厚熜立马以此为依据,开始了给亲爹争名分的进程。奈何刚刚进入京师、根基未稳,加之张璁人微言轻,朱厚熜也不敢有得太远。于是,他先把自己的生母蒋氏推向了前台,用来试探群臣的反应。其实就一句话:“我亲妈从湖北来京师后到底算不算太后?”总而言之,朱厚熜坚持以皇太后之礼迎接自己的生母蒋氏。最终,在朱厚熜的软硬兼施下,张太后和杨廷和不得不再一次妥协,同意朱厚熜以皇太后之礼迎接自己的生母蒋氏。

在张、杨的不断妥协下,朱厚熜的胃口也变得越来越大。先是给自己的生母蒋氏争来了兴献后,继而是兴国太后,最后硬是把自己的生母变成了本生圣母章圣皇太后!而对于自己的父亲朱祐杬,朱厚熜也采取了“循序渐进”的方式,先是给朱祐杬争来了兴献帝,后来又进一步给朱祐杬争来了皇帝名分。嘉靖十七年,朱祐杬的神主被正式升袝太庙,上庙号睿宗,谥献皇帝!而且,位次排在明孝宗朱祐樘之下、明武宗朱厚照之上。至此,朱祐杬真正成为了明王朝的皇帝。

这件事就是中国历史上著名的“大礼议”。广义讲,直到朱祐杬的神主被升袝太庙,这件事才算是最终结束。而狭义讲,嘉靖三年杨廷和被逐出朝堂,祐杬被追尊为兴献帝、蒋氏被尊为兴国太后,预示着朱厚熜发动的“大礼议”圆满收官。至于结局如何,不言而喻……朱厚熜利用“大礼议”促成了群臣的重新站队,继而利用朝臣之间的争斗、在亲己朝臣中培植自身势力,一步步站稳了脚跟、握稳了权柄并且为自己的亲生父母争来了皇帝和皇太后的名份!而杨廷和等人则受到不停地打压,最终被逐出了朝堂。在抓稳了权柄之后,朱厚熜对自己那位三大妈张太后也不再那么客气了,没有儿子可以依靠的张太后,最后不得不忍气吞声过完了自己的后半辈子……嘉靖二十年,张太后前脚刚刚去世,朱厚熜后脚便杀掉了她的弟弟!更让人无语的是,朱厚熜给张太后的谥号孝康,居然是明兴宗、懿文太子朱标曾经用过的谥号!由此也足可见朱厚熜对张太后的葬礼有多么不上心了,大概其也就是意思意思罢了。又或者,朱厚熜实在是太“上心”了!

明朝“大礼议”之争的结局如何?

明朝的官僚集团跟明嘉靖皇帝嘉靖皇帝斗,最后都被玩死;

明武宗朱厚照无子,过继了堂弟朱厚熜,是为明世宗皇帝,改元嘉靖。嘉靖皇帝继位后,要对父母的称谓进行改变,要封为皇帝。这可以说是当年北宋时期濮议之争的再一次上演,朝臣们哪里跟同意啊。

由于明武宗无子,嘉靖皇帝是以同辈底兄弟身分入继帝统的论开始的按皇统继承规制,嘉靖皇帝要承认自己是明孝宗(朱祐樘)的儿子。但是从家系上看,嘉靖皇帝的生父是明孝宗之弟兴献王(朱祐杬),明孝宗是他的伯父。明世宗嘉靖皇帝是承认皇统,还是按照家系去尊奉他的生父,这就形成“大礼议”激烈纷争的内容。

而内阁首辅杨廷和、毛澄及其他官六十多人,主张嘉靖皇帝应以明孝宗为皇考,就是自己的爹,而尊其生父兴献王为皇叔父,以维护皇统。新科进士张璁(后因避嘉靖皇帝名讳,赐名张孚敬)则攀附权贵,主张应以兴献王为皇考,并在明宪宗朱见深与明武宗朱厚照之间,加进兴献帝一代,进尊庙号为睿宗,受到嘉靖皇帝的支持。

这场争论持续三年。直到嘉靖三年(1524年),杨廷和被攻击去职,张璁入阁,后来支持杨廷和的官僚二百三十多人跪哭左顺门请愿,被嘉靖皇帝下令逮捕的有一百三十多人,受杖刑致死者十九人,权贵一派终于取得胜利。

明朝中期“大礼议”这场争论的实质,是明世宗皇帝嘉靖初年,朝臣之间围绕内阁争夺权势的一场尖锐斗争。

明朝“大礼议”之争的结局如何?

“大礼议”之争啊,这真是在争爹啊,嘉靖帝为了这事与大臣们斗了三年多,最终才保住了自己的爹没换人。

按理说爹只有一个,哪怕嘉靖是皇帝也不能例外,并且这个“爹”还必须是非常明确的一个人,不能说没就没了。然而对嘉靖来说,爹还真的差点被文臣们给整没了。

这事还得从明武宗朱厚照那说,这朱厚照是出了名的好玩,结果就在一次玩耍的过程中掉进了水里,竟然就此一病不起,一命呜呼了。朱厚照虽然死了,但大明朝还在啊,那就需要一个皇帝出来做大明朝的董事长。

于是杨廷和选来选去,就挑了兴献王世子开做这个皇帝,这也就是著名的嘉靖帝。

做了皇帝的嘉靖还没高兴两天呢,就接到了大臣们的奏折,大臣们的意思很明确,那就是你嘉靖是以小宗入继大宗,所以必须得换个爹,从今天起,明孝宗就是你爹了,老兴献王就是你叔叔了。

这把嘉靖给气的啊,鼻子都差点歪了,然而嘉靖却没有什么好办法。因为此时的嘉靖才十几岁,又刚登基,什么都不懂呢,而这些文臣又个个是人精,说起话来就是引据经典,说什么汉朝的定陶王和宋朝的濮王都是这么干的,你嘉靖就也得这么干。并且这些大臣还扣下一顶很大的帽子,那就是谁不同意换爹,谁就是奸邪,直接杀了就是。

嘉靖只能暂时退让,不过嘉靖退让了,却有人替嘉靖站了出来,那就是张璁。这张璁是新科进士,他听说了皇帝的委屈后,认为这事太过荒唐,毕竟哪里有当皇帝把爹当没的啊。张璁于是就上书,表示嘉靖是“兄终弟及”继承的皇位,根本不用换爹。换句话说就是,无论汉定陶王还是宋濮王,这都是在当皇帝之前就被册封为太子了,而嘉靖是一天太子也没当过啊,所以嘉靖是直接继承的皇帝位,而不是先做太子再做皇帝,根本就不用换爹。

嘉靖看到张璁的上书后高兴坏了,这总算是保住爹了。然而文臣们并不打算就此退让,他们坚决表示明孝宗才是嘉靖的爹,不能让小宗压了大宗。双方是你来我往,斗的不亦乐乎,一直到嘉靖三年,嘉靖才为老兴献王争到了一个“本生皇考恭穆献皇帝”的名义,也就是说老兴献王是嘉靖的亲生父亲,但是在宗法明孝宗才是嘉靖的爹!

事情到了这里本来就可以结束了,毕竟爹是保住了,虽然前面有个“本生”二字。但是嘉靖帝不想就这么结束,因为嘉靖帝想把“本生”去掉,这下子就让文臣们怒了。这些文臣认为能给老兴献王一个名份就是很大的让步了,而嘉靖这么做就是得寸进尺,于是这些文武百官就集体跑到宫门口号哭起来,期望嘉靖帝能改变主意。

嘉靖帝看着这些在宫门口集体号哭的大臣们,那是气不打一处来啊,“叫我来当皇帝的是你们,逼着我换爹的也是你们,现在我就是想把亲爹的名份定下,你们还来闹?”嘉靖帝想到这里就怒从心头起,直接就让锦衣卫过去把这帮子大臣全抓了起来,然后有一个算一个,统统庭杖,一下子就打死了十六个人。

只能说有时候武力就是比说话管用,自从庭杖这事发生以后,再也没有人跳出来阻止嘉靖认爹了,就连嘉靖把老兴献王放进太庙也没人阻止,嘉靖由此取得了“大礼议之争”最后的胜利。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。