怎么看待明朝的东林党?

从万历中期开始,大明王朝的朝堂上就开始变得复杂起来,党派和团体的区分也开始严格起来,相互倾轧,相互攻讦。其中,尤以东林党的势力最大,调门最高。

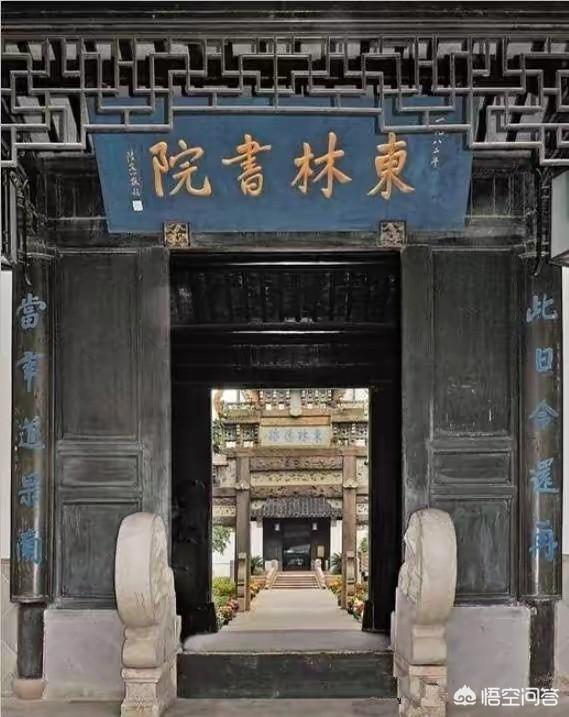

东林党,顾名思义,就是来源于“东林书院”,是在明朝特殊政治和文化制度下,经过长期的发展和传承,而逐步催生出的一个异类和怪胎。

当时,以顾宪成为代表的一批政治失意和仕途不顺的政治家,借着失业后又二次创业的机会,在东林书院讲学和授课,逐渐在明众和士族间组成的具有强大话语权和超级影响力的政治团体。

起初,他们不同于其他的封建政治势力,没有依靠高层作为后台和支柱,完全凭借书院这个单一的纽带,将江浙一带的地主势力和大夫势力整合了起来。有钱的出钱,有力的出力,当然指脑力。

为了体现自己的文人气息和远大抱负,东林党在起家时,就非常注意自己的格调,连大明朝的马屁都不拍,直接就以“匡扶天下”作为己任。一干创始人们,什么顾宪成、赵南星和邹元标等人,哪个不是社会名流,哪个不是响当当的超级偶像,哪个不是著作等身的超级士大夫。

他们基本上都是“心学”的坚定支持者和崇拜者,标榜“经世致用”的理念。可惜!这些人也就是借着王阳明做广告和扩大影响,却无法像王阳明那样真正做到了“知行合一”。最终,听起来无比牛逼的“东林党”,非但没有“匡扶天下”,反而还把大明王朝推向了死亡的深渊,当然,这是后话。

万历中期,虽然东林党不断崛起,但还没有到了天下无敌的程度。当时,虽然朝中东林党一家独大,但还有“齐党”、“楚党”和“浙党”的存在。而且,三个小党为了能够在夹缝中求得生存,逐渐形成联盟之势,共同对付东林党,在朝中形成了相互制约的态势。

这个平衡的态势,持续了一段时间,期间属于谁也不屌谁,谁也不灭谁,主要是灭不了。最终,还是均势被打破了,准确地说,是被一个人给打破了,这个人就是汪文言。

汪文言,在历史上实在是算不得多么著名的人物,事实上,他的前半生混得也的确是很一般。但就是这么个一般人,从区区县衙来到了京城,为了成名立业而攀附上了东林党,希望通过自己的政治投机来实现飞黄腾达的跨越和所有梦想的实现,无论是正大光明的,还是龌龊不堪的。

汪文言加入东林党后,思量着如何才能扳倒“齐楚浙三党”,将东林党彻底推上权力高峰。万历四十八年时,三党中有人上疏,要求收拾张居正并鞭尸,彻底清除张居正的余毒。

东林党自然不会放过这个打击敌人的机会,纷纷上书予以驳斥,而且说得头头是道,唾沫横飞。关于这点,很可笑!在明朝的党争中,不论你的提案是否正确,只要是对手的提案就一律反对!这种反对的力度和声势,让人都误以为他们东林党和张居正关系多铁似的。

然而,汪文言敏锐的发现,在这浪反对的奏章里,居然还出现了一个本不应该出现的人,这个人就是官应震,或许你不认识他,不过没关系,你只需要知道,他是楚党的领袖。就够了!

原来,三党虽然联合对抗东林党,但也并不是铁板一块,三党内部仍有争斗。汪文言开始使用离间计,故意挑拨三党内部的关系。就这样,三党开始变得貌合神离并最终将楚党开除了,由三党联盟变成了两党联盟。此消彼长,意味着东林党的相对实力更强了。

从此,东林党和三党联合相互制衡的局面,被重置了,东林党开始独霸朝政。在东林党的强势压迫之下,之前的三党只得无奈的攀附阉党集团以求生存。整个大明王朝,开始了新的对立,那就是东林党集团和阉党集团的对立。

万历四十八年,老皇帝明神宗终于驾崩了,新皇帝明光宗在东林党的大力支持下,成功登基称帝。可惜,这个小朱皇帝太短命,即位不到一个月,还没来得及犒劳东林党呢就直接拜拜了,追随他老爹去了。

这件事出乎预料,东林党人有点儿慌神。但都是老油条,稍一冷静,又如同打了鸡血一般,开始扶持明光宗的长子朱由校登基。此间,甚至还发生了明光宗的宠妃李选侍,企图“挟天子以令群臣”的移宫案,搞得沸沸扬扬和热热闹闹的。

但是,在以杨涟为首的东林党人坚持不懈的努力下,新帝朱由校还是成功登基了,也就是赫赫有名的那个“木匠皇帝”。

朱由校登基后,小朱没有忘记东林党为他所作的贡献,大力提拔东林党人担任朝廷要职,使得东林党的势力进一步得到了加强和巩固。东林党人,一刻不能安生,开始翻起了历史旧账。这笔旧账,就是导致先帝明光宗之死的“红丸案”。希望借此,搞掉当时向先帝进贡“仙丹”的鸿胪寺丞李可灼。

事实上,李可灼当年进贡的所谓仙丹,或者叫“红丸”,只不过就是一些寻常的无毒化学材料烹制的,根本不可能吃死人。事前,他也积极进行了“活体试验”,基本上与老皇帝的死不相干。

但东林党人可不管这些,为了扳倒政敌,黑的都能说成白的,何况你在这件事上本就有关联。重翻旧账,东林党的目标自始至终就不是为了替老皇帝报仇,也不是想把李可灼拉下台,他们的真正目标,是李可灼背后的大人物,浙党的领袖方从哲。

终于,“功夫不负有心人”,在孜孜不倦的攻击和谋害下,东林党人扳倒了浙党的最后一根稻草方从哲。从此,叶向高成为了内阁首辅,东林党人终于笑了。因为!叶向高是东林党人。由此,东林党彻底击败了所有的竞争对手和可能的竞争对手,把天启初年的朝堂牢牢的把握在了自己的手里。

后人多指责阉党集团如何如何的坏,如何如何的不堪。但是,从万历年间到崇祯年间,身居权力中枢的东林党人,面对明朝的政治困局和朝代危局,他们似乎也没有做出多么具有建设性的贡献,而是把全部精力和心思都投入到“天天拆台”的事业中。

当徐光启提出技术改革和创新方法等进步思路时,东林党人立即开骂,知道把老徐骂得不敢吭声为止。

当熊廷弼在辽东搞得有声有色,初见成效时,又是东林党人,不断用舆论攻击熊廷弼,甚至抹黑他是阉党。

总结的说,虽然不能说东林党这帮伪君子一件好事也没干,但的确不多!他们掌权以后,主要就是三大主张:

第一,片面强调言论自由,几乎是什么事都能说,也都敢说。可是,只负责说,究竟能不能实施,究竟如何拍板,究竟如何实施,不管!

第二,反对矿税,从根本上来讲,他们才是真正剥削农民的蛀虫,反对矿税和商税,疯狂压制一切的资本主义萌芽。导致,穷得只剩裤衩的大明王朝,只得不断加大对农民的盘剥,导致后来农民起义遍地开花。

第三,反对宦官集团。这点好理解,东林党要树立自己“高大上”的正面角色,必须将宦官集团妖魔化,数起一个靶子来。而明朝,太监的权力的确也太大了,纵观当时,也只有宦官集团才有势力和东林党集团掰手腕。

到崇祯上台后,东林党更是蛊惑好大喜功而又刚愎自用的崇祯皇帝,推行一系列前后混乱而又错误的对内、对外政策,使得满清对大明的威胁已经是迫在眉睫,使得国内流民起义遍地开花。

当我们的崇祯先生反应过来时,间接希望能够迁都南京,先保留半壁江山以图后起。可是!满朝大臣在东林党人的带领下,坚决反对迁都,说什么背弃祖宗基业,背弃江山社稷……。

搞得崇祯皇帝没辙,只得硬着头皮和他们“决战都城之下”,结果被李自成打败,吊死在煤山之上。临死前,彻底醒悟的崇祯皇帝留言:“朕非亡国之君,群臣皆亡国之臣”和“文臣人人可杀”的话。

总结一下,东林党人个个高谈阔论却又言之无物,眼高手低,什么人都瞧不上,但却什么事也干不了。自己干不了也就罢了,而且别人也不能干,为了体现他们的优越性,只要你敢干活,只要你想变革,他们就开始群起而攻之,就像苍蝇一样,绕着你飞来飞去。

正是在这帮自命清高而又狗屁不懂的东林党人“帮助下”,大明朝彻底断送了最后改革自救的道路,缓缓的破产关门了。

怎么看待明朝的东林党?

东林党是什么?

说白了这个成分是比较复杂的。

过去呢,把东林党捧得非常高,可谓“诸正盈朝”,“凛然不可犯”。现在呢,大家反了过来,把东林党贬斥得一无是处,还要踏上一万只脚。

《明史纪事本末》云:“今日之争,始于门户,门户始于东林”,江浙士人讲学之余“讽议朝政,裁量人物”,利用舆论力量影响朝政,渐成朋党。

首先,

东林党是一股地域性极强的政治势力,以江浙士人为主,明朝期间,江浙士人科考占据绝对优势,渐渐有了影响朝政的力量(其最大的反对派实际上也是浙党),大举排斥浙党、楚党、齐党、秦党,并在魏忠贤倒台之后,动辄将政敌归为“阉党”予以打压。

明代八省进士人数,江浙势力不可小觑:

南方:浙江(3697)、江西(3114)、现江苏(2977)、福建(2374)

北方:山东(1763)、河南(1729)、河北(1621)、山西(1194)

状元分布:

浙江(20)、江西(18)、现江苏(17)、福建(10)

其有很强的地域性,其主张部分体现了地域性的利益考量,如矿税等。

党同伐异,维护自己的利益,这是从古至今的通病,不必大惊小怪。这也是现在明史论者猛烈抨击之处。

另外,

大多数东林党士人在清军入关战争中表现最为坚决。

虽然有钱谦益投降(暗地里一直支持明军)的先例,但大多数东林江浙士人抵抗相当坚决(特别是复社),相比之下,北方各省基本是望风投降满清。

孙承宗、卢象升、史可法、夏完淳、黄宗羲、堵胤锡、张名振等等都有很深的东林士人背景。

这种巨大牺牲,为这个社团,赢得了较高的历史风评。

所以,这个社团有是一个比较复杂的群体,其既不是没有私心,但也不是亡国祸首,更不是什么卖国标杆——论卖国,明末大批正规人将领和农民军将领倒戈大清,砍杀国人,简直太多太猛,但这种事实,基本被知乎论者选择性忽略了。

真正致使明朝的亡国的,是逼迫洪承畴、孙传庭浪战送死,为了推卸责任砍死议和大臣的崇祯。如果非要再说,那就是占据了国家大半资源的宗室群体。

明军的主力是崇祯断送的,国家的战略是崇祯弄烂的,财政系统是数百万宗室群体弄瘫的。

某些人抨击东林党,并不是因为东林党有多么糟糕,多么卖国,而是东林党人代表了一个利益群体,即富裕的有产阶层。抨击东林,其目标是影射今天有产阶层的卑劣,所谓先有屁股后有观点,这种看法可以发泄对富人的愤怒,但对国家危亡之道毫无意义。

怎么看待明朝的东林党?

东林党,是以产地江南的士大夫为中心的一个明末文青加愤青的团体,而且那个快黄了的国家,只有东林党吗?当然不是,破烂大家分才破的更快,其中还有五大党,堪与比肩浙党、楚党、齐党、秦党、当然还有大名鼎鼎的阉党,

以上这些名字,大家可以挨个的查查,其团伙;脾气;风格;如出一辙。这个组织经历了万历、天启、崇祯三个朝代,起因呢就那个叫顾宪成的,因为跟皇上不和,主要是吧,事没少做,但脾气不招人喜欢,皇上说,你年纪也不小了,要不你回无锡老家吧,你看你本来身体就不好,怪不落忍的,顾宪成愤愤离开。带着一腔热血,干嘛呢,要说这位顾先生也不是老实的,回去就办了个成人教育,主要讲的是如何做一个有理想的人,有报复的人,一个要脸不要命的人,他的课,收到了一致好评。巡回演讲越来越多。门生遍地。后期,大家给这个组织取了个名字“朋党”这个组织先期,保着太子那可是徒手长街斗贵妃,能动手绝对不吵吵,

那么东林党为什么会这么有名呢,那是因为他们干了一件别人渴望却不可及的事,干掉了阉党,魏忠贤哎~给干掉了,魏忠贤心想我回老家,惹不起还躲不起吗?然后回家路上就给弄死了,起码:后期在东林党的努力下已经一日不如一日了。也因此东林党人开始跋扈张扬,因为咱们可是干掉死太监的影响。队伍也渐渐壮大。

大家都知道,一旦一个组织在头脑不清楚的情况下无限放大,那一定是危害,哪怕他之前是个好的组织。实在太多就不一一表达

挑点主要的,东林党的贡献,垦荒,兴水利。尤其提出取士不分等级贵贱。惠商恤民,防御满洲

缺点是太过迂腐,缺乏治国才能。思想的巨人,行动的矮子,崇祯死后说了一句话“他们误我”愚以为,说的就是东林党,因为阉党是崇祯的对头,崇祯与东林党合伙干掉的阉党,东林党妥妥的亲信,但治国,喊口号是不够的,因为崇祯也是听了东林党的话:杀贪官,杀到什么程度呢?各位,明朝有史以来都知道朱元璋杀的多,不他只排第二,因为第一是崇祯皇帝,那么杀了贪官谁干活呢,让管经济的去兴水利,因为此人德行好,可德行好和专业强能一样吗?

所以,不是书生误国,是放错了位置的书生误国!

怎么看待明朝的东林党?

不止东林,绝大部分明朝君子都该死!

明朝是个奇葩世代。作为一个根植于农业的低税负朝廷,财政改革从未成功实施,纵使神宗前期的改革,也是治标不治本。国民经济结构早就变化,财税结构还是主要根植于日益萎缩的农业赋税。明朝君子们不会纠结自己的特权。秀才就可以免赋役。举人以上就直接有人投献土地,有经济特权啊。君子们必然会追求商业利益。中国古代同样有真正商贾与权贵走卒的分别,然而,明朝中后期,工商阶层与士绅自然联合在一起。经济繁荣造就文教昌盛,文教昌盛更利于士绅士子崛起。当然,君子们不会说自己不纳税,不会说跟自己有千丝万缕联系的工商业对财政贡献微乎其微,与国民经济结构严重不符。

君子们会喷。换成今天的话就是,国家不许收工商税不许收所得税,谁收谁是乱党奸佞,当权者也不是好东西。不许经营国营经济不与民争利。闭关锁国,方便他们垄断走私利益(明嘉靖中后期,海禁名存实亡,没有地方势力的松弛可能吗)国家要削减开支。老老实实收农业税就好了。实在缺钱就加农业税……

真正成熟的工商业是明了私人利益与公共财政的平衡的。赋税过高不行。过低也不行。公共财政枯竭,基础设施建设不足和缺乏维护,基础科学研究不足,教育和社会福利不足,这影响未来的整体社会竞争力,也不利于社会稳定。同样政府也无力进行大规模采购,不会发放大量技术预研合同,不会给某些行业与企业补贴,没有足够的财力进行市场调节。过低的税负,也会造成国债偿付能力的削弱,造成更大的债务堆积。等等。

明朝城市本来是有税负的,不过对象是底层居民和小商贾。君子不痛不痒叫着民以重困,就算有良心了。

明朝君子为工商业叫苦,除了确实为底层说一些话外,就是工商巨利绝不松手。

有现代精神君子为东林洗白,贴出数据,说他们实际增加了关商税。然而,整个大江南就收了几十万两银子。这怎么洗。至于贫苦农民的负担,君子们看不见。

明朝君子关注宗室的土地,以及宗室的支出。不关注他们自己的土地和商业利益。朝廷的茶税盐税萎缩,这里没有猫腻?!地方官“清廉”,因为他们对商贾“丝粟无所取”,不收工商税费,亏了朝廷扬了自己的“清名”,偷梁换柱,谁管他是不是生活奢侈,收贿贪墨公款。宦官收税,官营矿业,那肯定是贪蠹。蝗上也不是好人。

所以,明朝君子就这德行。你以为顾炎武黄宗羲是好东西吗,真的是反帝制先锋!?清朝不管君子不君子。税厘不能少。官绅还要一体当差一体纳粮。

最后,说说明朝宗室。不只是朱元璋制度的问题。宗室必须养,必须优待。在古代伦理背景下,必须做,否则蝗室带头崩坏人伦,六亲不认,国将不国。君子们又有话说了。宗室总开支超过800万石。这在清朝算不了什么。宗室有大片土地。君子们不会说自己的土地和工商利益。反正工商业就是苦。我们搞党争是利国利民。

宗室被当猪养。贪婪自私。但是,如果真大公无私也不会有好下场。你散财是图什么,邀买人心图谋不轨吗?崇祯时代真有个藩王散财,招兵买马,组织军队去勤王。然而,半路上被朝廷自己拦住了,不顾京城安危。藩王自己被圈禁了。这样一来。宗室还有热情吗。(有精神君子说清朝八旗的贴杆庄稼是军费。你家军队成天遛鸟游手好闲?康熙是另起灶炉,建立新军。后来长期是八旗摆设,绿营主力。清末,绿营也不堪使用,由地方崛起湘军淮军)。

有些人可能就会百度。也有人能读古文,但是他们采信的是明人的遗墨。一点都不明了明中后期的社会经济结构转变。现代精神君子们自己给的数据。崇祯年间,大江南就收了几十万两关商税,自己不打脸吗?

(这一段有一部分是我昨天写的。不过正好适合本问题,就直接用了。)

怎么看待明朝的东林党?

应该是夜郎自大没有任何实力的秀才团伙,和政治党派区别在于没有一定的纲领和目标,是个有肉有血没骨头的草包派别而已。

怎么看待明朝的东林党?

争功诿过!

颠倒黑白!

党同伐异!

祸国殃民!

大逆不道!

猪狗不如!

卖国求荣!

不知廉耻!

……

历史上从来没有一个党派团体会得到罄竹难书的负面评论。

视节操如粪土,撒起谎来连自己都骗!

不说了,

头皮发痒水太凉!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。