古代冕旒的串数和珠数有什么讲究?

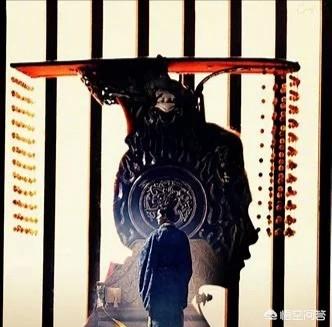

在很多影视剧和历史书中,我们会发现穿着龙袍的帝王,脑袋上会扣一顶挂有珠帘的帽子,显得非常拉风,有威仪。可我每次都有疑问,是不是不太实用啊?不仅遮挡视线,而且走起路来叮玲咣当撞脸。今天,我们就简单聊聊这顶帽子。

其实,这顶仅前面挂有帘子的帽子叫做“冕”,“冠冕堂皇”、“无冕之王”等等词语多有提及。此外,还有一种前后两端都挂珠帘的帽子,叫做“旒”。这种穿戴礼仪,最早从黄帝时期开始,等到了周朝的时候才基本定型。

《说文》:

冕,大夫以上冠也。

《荀子》:

故天子袾裷衣冕,诸侯玄裷衣冕

《淮南子·主术训》:

古之王者,冕而前旒。

当然,我的顾虑是对的,这种帽子不是天天都戴的,只有大型场合或者祭祀活动时才用。不仅皇帝要戴,王公大臣们也要戴,不过等级规制严格区分。初始,它用12根五颜六色的丝绸绳子,这12根绳子又各自串着12块玉石,每块玉石间隔1寸。看起来太过绚丽多彩,一点儿都不庄重,搞得皇帝就好像是在粉墨登场似的。

到了汉朝之后,挂帘就不再五颜六色了,而是统一使用汉白玉,庄严肃穆不少。随着逐渐的演化,旒就慢慢发展成了只有皇帝才可以佩戴的帽子,所以“冕旒”也就专指帝王,成为了皇帝的代名词。

对于帝王来讲,这顶帽子所蕴含的象征意义可就大了去啦。“12”是古代的一种最高数,象征着王权的至高无上,戴上礼帽的同时,就会遮挡住帝王脸部的表情而使朝臣难以揣度圣意。此外,帽子的两侧还有一些垂下来的零星饰品,正好附在耳旁,这是在告诫君王不要轻信谗言。

所以,千万不要小看了这顶帽子,它蕴含了深奥的哲学和复杂的政治,可以说是“帽中藏乾坤”。

欢迎关注:文史不假

古代冕旒的串数和珠数有什么讲究?

小时候看历史影视剧时,看到古代皇帝头上戴个串珠门帘,觉得很可笑。猜测可能是皇帝长得丑,不想让别人看到他的脸。后来才知道,串珠帘子很很多讲究,皇帝也不能随意戴。

珠帘帽子专门“修理”皇帝

这种带串珠的帽子,叫冕旒, 设计很复杂,由冠圈、玉笄、冕綎、冕旒、充耳等部分组成。每个部件都有其高深的内涵。

前后垂着的珠串叫旒,是用丝线串着朱、白、苍、黄、玄五彩的玉石,提醒天子要明辨是非,明察秋毫。

帽子两侧耳边位置各有一块黄玉,叫充耳,意思是天子应该所闻有所不闻,不轻信谗言,兼听则明。

最上面的木板,称冕綖,上黑下红、前圆后方,代表天圆地方。后面比前面应高出一寸,使呈向前倾斜之势,提醒天子应俯视众生,关心百姓疾苦。

这种帽子分量很重,旒很长,戴上后必须两手放在两膝之上端坐,不能摇头晃脑,左顾右盼,更不能发怒咆哮,一旦行为失礼,珠子就会左右晃动,让戴帽子的人眼花缭乱,立刻淡定下来。

通过帽子端正天子的礼仪,来约束君王的行为,就是这种帽子设计者的初衷。

珠串数量代表不同地位

冕冠的旒数按典礼轻重和服用者的身份而有区别,按典礼轻重来分,天子祀上帝的大裘冕和天子吉服的衮冕用12旒;天子享先公服鷩冕用9旒,每旒贯玉9颗;天子祀四望山川服毳冕用7旒,每旒贯玉7颗;天子祭社稷五祀服希冕,用5旒,每旒贯玉5颗;天子祭群小服玄冕,用3旒,每旒贯玉3颗。按服用者的身份地位分,只有天子的衮冕用12旒,每旒贯玉12颗。公之服只能低于天子的衮冕用9旒,每旒贯玉9颗;侯伯只能服鷩冕,用7旒,每旒贯玉7颗;子男只能服毳冕,用5旒,每旒贯玉5颗;卿、大夫服玄冕,按官位高低玄冕又有6旒、4旒、2旒的区别,三公以下只用前旒,没有后旒。凡是地位高的人可以穿低于规定的礼服,而地位低的人不允许越位穿高于规定的礼服,否则要受到惩罚。天子为十二旒,周之诸侯王公之旒有九、七、五之分。但后来旒渐渐只限于帝王,于是"冕旒"则成了帝王的代称,同时也是帝王的象征。冕旒冠并不是像影视剧里演的那样君王天天戴,只有在登基、封禅、祭天等隆重场合才会戴,也就是中国的礼帽。有了周礼就发明了冕旒冠,满人入关建立大清后,不再使用。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。