为什么飞机被导弹盯上之后就只能躲避呢?

以人类目前的科技,空对空导弹就是最为灵敏、机动性最强的导弹了,暂时没有技术能对其进行拦截。

有人说用激光武器拦截,不好意思,激光拦截武器还没有投入使用,而且这种武器功耗极大,起发电机或电池组的重量小不了,对于每千克重量都很宝贵的战斗机而言,增加沉重的能量供给装置,实在是削弱机动性、航程、作战半径的坏主意,那么遇到导弹袭击,战斗机该怎么办呢?

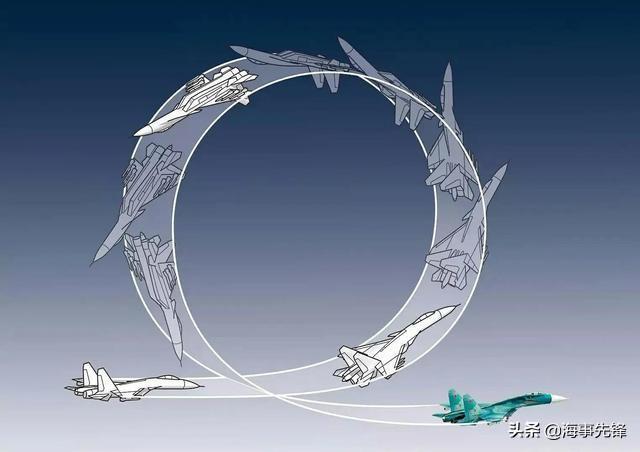

图为苏霍伊战机眼镜蛇机动的轨迹,这种动作好看,有其格斗空战的理论基础,但是实战中无法用来躲避导弹。

其实答案就是两个字“跳伞”。以当今人类的技术水平,已经在空战领域实现了“发现即摧毁”,也就是“猎-歼”的能力。为啥呢?道理很简单,因为飞机没有空空导弹灵活机动。现代战斗机基本都是有人战机,有人战机在机动性上,就有一个最大的问题:人对机动过载的承受能力。纵然你的脑海中有无数种机动动作,战斗机的性能也足以支持各种高难度的动作,但是你人坐在飞机里会头晕、缺氧、胸闷、高血压、紧张,承受的机动过载太大,甚至导致人在重压下直接死亡。

图为歼-20战斗机发射的空对空导弹设想图。

于是战斗机都不敢把机动性用到最大,一些机动性较强的先进战机,比如我国的歼-10、歼-20,俄罗斯的苏-57,美国的F-22A等,都有机动性限制,要求机动过载不得超过XXG,而且从软件上给飞机的机动性上了锁。但是空对空导弹不同,他和飞机一比,简直就是短小精悍,非但没有机动性限制,而且能把机动性做到最佳,因为他的重量小、火箭发动机的推力又很大,因此空对空导弹甚至能在空中迅速掉头、加速,这是战斗机不能比的。

图为歼-16D电子攻击机,可以跟随攻击战机编队,提供电磁掩护。

举个简单的例子,空对空导弹都有不可逃逸区,目前比较先进的中美远程空对空导弹,比如PL-15和AIM-120D,不可逃逸区都在30公里以上。换言之,只要是被战斗机在30公里之内锁定,并发射了空对空导弹,那么被打击的飞机就几乎100%要被击落了。这个不可逃逸区其实也是导弹的动力飞行航程,毕竟空空导弹不是全程都有发动机推力,他的燃料会很快耗尽,最后的大部分飞行阶段,其实属于无动力飞行阶段,这也是为什么在较远距离上,战斗机可以依靠机动来规避导弹的原因。

图为歼-16D电子攻击机。

比如说,AIM-120D空对空导弹射程为160公里,其中只有40公里左右属于有动力的射程,超过了这个距离,导弹都是以惯性飞行,速度不断降低、高度不断降低、机动性不断降低,因此面对远程导弹来袭,战机是可以躲避的。但是如果在40公里以内的中距离空战阶段,这个阶段也是现有战机最常出现的交战距离,那么AIM-120D导弹能做到发现就等于摧毁,一旦发射,在他的动力射程内,敌机是不能躲避的。

图为F-22A战机发射空对空导弹,和飞机比起来,导弹要小巧灵活的多,速度更快、机动性更强。

图为歼-20战斗机亮出肌腹内的PL-15空空导弹。

有人问,那干扰箔条什么的,不能用吗?能用,如果不想跳伞,还想要对抗空对空导弹,那么过去对付红外制导、被动指令制导的空对空导弹,可以用朝着太阳飞行、投放干扰箔条的方式来解决,毕竟红外弹头认的是热源,没有比太阳更大的热源了。而且干扰箔条也有电子干扰作用,对付被动指令制导的对空导弹,是有一定效果的。但是对付先进的主动制导空对空导弹,这些办法的效能就要大打折扣了。

图为苏-35S战机,属于高机动战机。

如果自信自己的驾驶技术和抗机动过载的能力,那么可以试试机动规避,但是话说在前头,在空对空导弹的动力射程内,机动规避成功的概率无限接近零。因此,对于现代空战而言,战机要做的不是在对方发射导弹后如何规避、拦截,而是要尽量做到不被对方率先锁定、不让对方率先发射导弹,即便对方发射了导弹,想得也应该是自己以导弹反击,然后直接跳伞。

图为空对空导弹的结构,可见其非常紧凑。

所以,现代战机作战时,编队内最好有预警机提前提供对方目标信息,战斗机则采用静默飞行,以免电磁信号被发现。同时,编队内最好编入电子攻击机,比如歼-16D这种,对整个编队进行电磁掩护,压制敌人雷达探测距离和导弹打击,提升自己一方的安全度。此外,还要广泛应用无人机,分布在战场各个方向,提供24小时不间断的战场态势监控,这样才能确保进攻战机选择最佳的突击路线、突击时间,打击最佳的目标。

图为歼-16战斗机投放干扰箔条。

总而言,现代空战是一个信息化取胜的领域,而不是靠蛮力取胜的领域。所以,就现在的技术来说,不要想如何拦截,如果被空空导弹盯上了,请跳伞吧!

为什么飞机被导弹盯上之后就只能躲避呢?

飞机拦截来袭的防空导弹与空空导弹,使用机载的激光武器就可以,而且美国做过相关试验并取得了成功。

美国在1973年,将一架KC-135A加油机作为机载激光实验室,编号为NKC-135A。这架飞机安装了当时最先进的二氧化碳气体激光器,主要目的就是验证激光武器拦截目标的技术可行性。在经过前两个阶段验证高能激光武器精确跟踪瞄准能力后,在1981年5月进行了第三阶段关于验证激光武器杀伤力的试验。

美国海军(注意不是空军组织的)在1981年的6月份组织了首次。这次试验中,NKC-135A使用波长10.6微米,功率40万瓦的二氧化碳气体激光器击毁了1枚从A-7攻击机发射过来的AIM-9响尾蛇空空导弹。3个月后,再次进行了激光武器拦截空空导弹和靶机的试验,还是这架NKC-135A击毁了5枚空空导弹和2架BQM-34A靶机!

不过试验虽然取得了成功,但是这种激光器的射程只有短短的5公里,远达不到实用的程度。在进行11年试验后,这架NKC-135A便结束了使命。这架飞机对于后来美国研究机载激光武器有了十分卓著的贡献。

所以,飞机拦截空空导弹还是有方法的,首先需要发电量足够大的大型飞机,或者等以后科技再发展发展能让现在的中小型战斗机发电量达到激光武器的要求。第二点就是冷却,解决了激光武器冷却问题的话那么就能实现短时间连续照射来击毁多个来袭的空空导弹目标。

为什么飞机被导弹盯上之后就只能躲避呢?

不要被电影上的环节给骗了!

现代空战中战斗机一旦被空空导弹锁定,摆脱导弹的追踪只有两个办法,一种是战斗机装备的被动防御系统,另一种就是利用高机动性进行战术机动,且成功逃脱的概率也是相当小的!

所谓的被动防御系统就是在导弹追击的过程中抛撒“诱饵弹”,目前空空导弹主要有雷达制导和红外制导两种,所以对付雷达制导的导弹就投放箔条干扰弹,对付红外制导的则投放红外干扰弹,而先进的空空导弹的抗干扰能力特别强,很容易辨别真假目标,所以起到的作用非常有限!性能更先进的拖曳式诱饵,无论从模拟程度,还是干扰的持续性都要优于箔条诱饵弹!

其次就是利用战斗机的机动性,消耗掉空空导弹的动能,以及在空空导弹在末端进行加速度时突然进行机动规避,从而达到甩掉导弹的追击,不过随着空空导弹的不断发展,战斗机想要利用机动性摆脱空空导弹真的很难。

目前先进的空空导弹最大机动载荷都达到了70G,而战斗机的极限也就10G,要远远的高于战斗机,并且空空导弹的战斗部和引信都做了升级,无需击中目标本身,在距离目标一定范围之内就可以引爆,利用冲击波和导弹碎片重创敌机!

未来战斗机想要获得更好的战场生存能力,就必须发展主动防御系统,如机载激光武器,利用激光破坏空空导弹的零部件,使其无法完成飞行跟踪。另一种就是利用空空导弹拦截空空导弹,不过这对于机载雷达的锁定目标提出了更高得要求。

就目前而言最有效的办法就是先敌发现,先敌开火击落敌机,相反被敌机率先发现你就得不断地进行规避机动,使对方无法构成发射条件,一旦被锁定在不可逃逸区,说什么都是白搭!

为什么飞机被导弹盯上之后就只能躲避呢?

海上的驱逐舰、护卫舰一般都在5000吨以上,它能搭载足够多的武器执行各种任务,在兼顾反潜、反舰之外还能承担防空任务!但是战斗机的重量最多也就30多吨,这样的小体量平台明显不可能安装主动防御武器,就像坦克即将装备主动防御系统的消息,从来都是媒体吹牛一样,战斗机也不太可能装备主动防御系统。

拦截来袭导弹或者炮弹是非常复杂的工作,就算防空导弹在拦截空中目标时,哪怕是民航客机那样的庞然大物都需要1到2枚拦截弹,拦截炮弹、导弹这些小目标导弹都不一定能做到,一些号称具备反弹道导弹能力的防空武器,从未进行过这方面的实验,都是纸面数据而已!

战斗机的有效载荷都是很小的,不可能挂满主动防御的拦截弹。现代化战斗机连防护装甲都取消了,除了A-10疣猪这种对地攻击机之外,战斗机不会浪费重量去增加装甲防护,也就更不可能增加拦截弹去获得主动防御能力了。

另外,比较专业一点的理由是空空导弹很难被拦截。空空导弹攻击战机并不一定真的碰到目标,一般都是导弹战斗部在敌机周围引爆,利用爆炸破片破坏战机脆弱的蒙皮或者骨架,因为战机多为铝合金材料制作,这类材料燃点低很容易被爆炸高温点燃,即便是主动防御系统在近距离内击毁了空空导弹,也很难保证战机的安全。因此,实在没有必要牺牲战机的性能装备主动防御系统。

为什么飞机被导弹盯上之后就只能躲避呢?

因为飞机不具备反导系统!

飞机被导弹锁定后,导弹的飞行速度快,留给飞机的时间很短,短短几秒钟,飞机本身没有反导系统,只能选择躲避,其实飞机一旦被导弹盯上,能逃脱的可能性也很小。

因为导弹追到飞机后,爆炸的方式,就跟放的烟花一样,是散开的方式,不是导弹直接钻透了飞机在爆炸,而是导弹自带的热敏反应,到飞机附近马上开花。

飞机是被四散开花的弹片,击穿机身坠落的,导弹在空中形成的弹幕,直接把飞机裹了进去,飞机会被弹片切得四分五裂。

有的被导弹击中的飞机,掉下来比较完整,那只是导弹的弹片,击中机身的数量少,所以才可以看见完整的机身。如果飞机在近距离被爆炸的导弹击中,那坠落之后,飞机就会被切割的一块一块的,导弹是飞机的克星,所以飞机遇导弹只有逃避。

为什么飞机被导弹盯上之后就只能躲避呢?

为什么飞机不能像水面舰艇那样主动拦截导弹呢?

个人认为,拦截来袭导弹,属于防守,防守历来要比攻击一方付出更多的代价,目前水面舰装备的拦截系统都无法达到百分之百,哪怕是世界上最好的防御系统都做不到,特别是那些高速变轨导弹,更加难拦截。

现代水面舰艇为了尽可能拦截来袭导弹,一个就是尽可能多装拦截导弹、以及近身多管速射炮(近防炮),一分钟打一万发炮弹,形成一个弹墙,(代表有1130近防炮),两种相结合,才能勉强拦截三倍音速以下的导弹、及巡舰导弹。对于那些超高音速、变轨的导弹,也做不到百分之百拦截。

现在的水面舰艇越造越大,目对就是为了多装弹、包括攻击与防御的导弹。

而飞机,受本身体积、裁弹量的限制,不可能像水面舰艇那样多装导弹,目前,大多数战机携带的只是攻击导弹、格斗导弹,最多也只能装五六枚,最多不超过十枚。

飞机对付来袭导弹主要是靠发射干扰弹幕、类似水面舰艇的近防炮。但是,在真实的空战中,一旦战机被锁定,敌方就不可能只发射一枚导弹,通常都是两到三枚,这些导弹具有自动追踪锁定攻能,速度快,机动性强。

具有实战经验的飞机员,知道一旦被锁定,就不可能只有一枚导弹,只能在发射干扰弹后,加速逃离,祈祷用飞机高超机动性,躲避来袭导弹。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。