中国航空发动机如何突破瓶颈?

我国的航空发动机如果想要突破目前的瓶颈,需要解决三大问题,第一个是全寿命问题,第二个是推力增加问题,第三个是扩大产能问题。这三个问题其实都不容易解决。

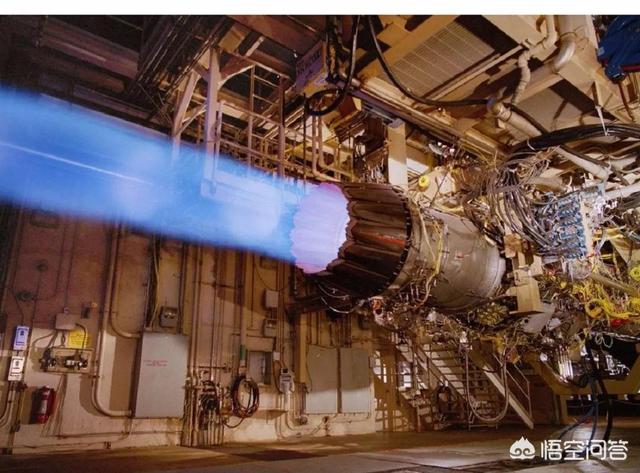

图为美国在测试其推力最大的战斗机发动机,F135。

以我国目前推力最大的发动机太行WS10和正在研发的最先进的发动机涡扇15为例子。涡扇10太行发动机的改进型, 也就是WS10A的寿命是3000小时,翻修间隔是1200小时,平均无故障时间是500小时,这还是已经用了快10年,通过不断的发现问题、改善性能得到的最好数据,他的推力是13.2吨,比起美国的F119发动机的15.5吨推力要小2吨多,但是寿命还短了2000小时以上,近乎于只有美国F119发动机一半的寿命。

图中这架歼10B战斗机使用了一台新型三维矢量发动机。

而涡扇10太行发动机的增大推力改进型,也就是涡扇10B则只有2000小时的全寿命,无故障间隔仅仅300小时,推力为14吨,比起F119发动机小了1.5吨,所以这就体现出我国航空发动机在寿命和推力上的问题。要增大推力,必然降低寿命,因为增大推力意味着更高的涡轮前温度,但是如果发动机涡轮盘叶片不能承受高温,那么就会带来降低寿命的困扰,但是寿命降低到一定程度就不能再低了,所以只能是采取其他的办法了。

目前在歼20战斗机上使用的就是太行发动机,型号应该是WS10B。

比如更换材料,使用新的耐高温材料。目前,能够采用的最先进的耐高温材料无非是大量添加了铼金属的单晶叶片,但是这样的单晶叶片生产成本高,而且铼很难获得,所以限制了我国航空发动机单晶材料水平的提升,也由此影响到了发动机寿命的提高。同时,加工的精细度业还需要提升,我国的航空发动机之前都很少用到激光焊接、切割等设备,这导致了发动机的加工精细度不足,所以发动机的故障率比较高。

图为我国涡扇15发动机的设想图。

以涡扇15来看的话,我国已经再这些方面取得了一些突破。涡扇15发动机的推力达到了18吨,和美国推力最大的F135发动机的推力是一致的,寿命也是3000小时,说明我国已经在发动机的材料和加工技术上获得了巨大的进步,起码涡扇15是要比美国F22上用的F119是更强的了,但是仍然距离F135有一些差距,毕竟F135在推力18吨的情况下,寿命也有5000多小时,而且还计划增推到22吨,所以我们要做的工作还有很多。

中国航空发动机如何突破瓶颈?

本来不太想写的,看到那么多说材料的,就把自己的想法说一下!

航发是一个系统高度集成的工业品,也是分成几代的,目前主流是三代和四代!

三代大推有美国的f100/f110系列,俄国的al31系列,中国的太行!三代中推有美国的f404,俄国的rd33/93,法国的m88,中国的涡扇13!材料多样!

四代大推目前服役的只有美国的f119/135,在研的俄国产品30,中国涡扇十五!四代中推美国的f414,英国的ej200,在研的中国涡扇19(进度比涡扇十五快)!均采用三代高温合金叶片!

以上是介绍,让大家有个初步认识,下面具体说说我国航发工业水平!

在14年初至前,我国三代大推很不稳定,故障频发,于是中国材料不行,中国工艺不行的段子满天飞,到今天依然很有市场!直到小日本的xf5-1小推力发动机出来后,才有聪明人反应过来,该发动机用豪华的四代材料做出了一个推力不到8的三代小推力发动机(四代航发用第三代材料),涡前温度高的吓人,推力让人笑掉大牙,于是聪明人发现了问题,太行和美国f110是表兄弟,为什么太行的材料和工艺都要比f110要好?于是乎,根源找到了,根本的设计能力不行,这才是中国航发落后的关键!

有人说航发就是看材料,对也不对,比如太行和110推力差不多,撇开国家让不懂发动机的人来看(不让他知道发动机哪个国家的),太行用了部分三代材料和工艺,110没有用,很多人看了,这不说明太行材料更好,更先进吗?而让懂得人来看,一定会说一句,艹,垃圾设计,居然要用下一代材料来补设计不足!

航空发动机的核心技术是什么?设计和经验的积累!美国的f110为了一个燃烧室,好像做了2700个模型去一个一个试,所以航发是设计并一个一个试出来的,美国英国设计的多,自然积累深厚,内功强,不需要华丽的招式!

中国目前的困境是什么?时间,我们的积累太薄,设计经验太浅,还需要一步一步的走,没有捷径,等我们经验积累的差不多了,我们的航发就真的赶上来了!

中国航空发动机如何突破瓶颈?

要过设计关,材料关,加工工艺关!搞飞机发动机并不很难!

中国航空发动机如何突破瓶颈?

航空发动机是国人心中的痛,原因很简单,因为我们落后呀!如果有高质量,大推力的发动机,我们的远程轰炸机,大型运输机,大型客机等就都不是问题了。

发动机是航空工业的基石,航空发动机的先进与否决定着我们航空工业的发展水平。我们的航空工业之所以比一些国家相对落后(比如:美,英,法,俄等),其主要原因是我们的航空发动机相对落后,从而制约了我们航空工业的快速发展和超越。

而落后原因无非一下几点:

首先是缺乏人才,尤其是缺乏掌握个世界先进设计理念和先进制造水平的领军人物。我们的两弹一星为什么在那么艰苦的条件下能搞出来,且那么快?其主要原因是我们有掌握世界先进设计理念和制造水平的领军人物存在,他们让我们少走许多弯路,并能赶超世界先进水平。

比如:被誉为中国的“航天之父”“导弹之父”的钱学森,当年曾先后在美国的麻省理工学院航空系和加州理工学院航空系学习,师从世界著名的空气动力学教授冯·卡门,并很快成为冯·卡门的得意弟子。在冯·卡门的推荐下,钱学森参加过美国最初的火箭和导弹研究工作,并取得了显著成绩。二战结束后,钱学森又随导师冯·卡门去欧洲考察过英,德,法的航空研究,特别是德国的火箭发展情况。可以说钱学森掌握和了解世界最先进的设计理念和制造技术,从而招揽和培养了一大批后继人才,才使得我们的航天和导弹技术能够追赶甚至超越世界先进水平,也使得他成为中国航天和导弹的灵魂式人物。

再比如:原子弹之父钱三强,毕业于清华大学物理系,后赴法国巴黎大学居里实验室和法兰西学院原子核化学实验室从事原子物理研究工作,导师是居里的女儿。可以说钱三强掌握和了解世界最先进的原子核物理研究技术,才使得后来我们能快速制造出原子弹并能赶超世界先进水平,也使他成为原子弹灵魂式人物。

而我们的航空工业,尤其是航空发动机技术基本来自当年苏联的援助,可惜还只援助了一半,人才培养也是半途而废,没有掌握世界先进发动机设计理念和制造技术的领军人物出现,导致我们的航空发动机技术一直相对落后。

其次是投入不足。我们投资几万亿搞高铁,几万亿搞芯片,搞航空发动机投资了多少?

航空发动机是一个需要不断摸索,不断试验,不断积累的科学,需要不断投入,才可能得到发展。想要立竿见影,那几乎不可能。

再有就是管理问题。曾有幸参加过某航空发动机公司的专题讨论会,一个搞了一辈子人事工作,可能连发动机制造车间都很少去过的总经理在台上大谈特谈航空发动机的现状与未来,让人觉得可笑,台下的许多专家们更是满脸的嘲讽。空谈误国,实干兴邦,外行领导内行只会延缓我们航空工业和航空发动机工业的发展,我们需要专家型的领导者,而不是投机分子。等等。

总而言之,航空发动机需要我们投入大量的人力物力去搞,想要突破瓶颈不容易,除非我们能够设计出一种完全不同的发动机,实现弯道超车,否则就只能耐下心来认真的搞,不断招揽和培养人才,总有一天会突破瓶颈。

中国航空发动机如何突破瓶颈?

我来负责可以突破困难!主要是高水平管理。这里就不写了

中国航空发动机如何突破瓶颈?

加强科研投入,培养此类人才

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。